<第14回>Step5-2.推敲(後編)〜具体的なチェックポイントと発表前の覚悟とは?【文章の書き方入門講座】

こんにちは。

戦略マスター頼朝です。

今回は、文章の書き方入門講座の第13回(前編)からの続きになります。

推敲する時の具体的なチェックポイントと、発表前に書き手として持っておくべき覚悟について、ご説明していきます。

なお、本記事(第14回)は、第1回からの総まとめ的なものになりますので、これまでの記事の内容をあえて繰り返し説明している箇所があります。

総復習として役立つと思います。

ご理解頂けますと幸いです。

それでは早速行ってみましょう!

4.推敲する時の具体的なチェックポイント

4-1.文章構成のチェックポイント

(1)段落替えや改行の仕方は適切か?

客観的な視点で文章を読み直した時に、読みやすく、かつ、理解しやすい流れになっていることが大切です。

文章の流れが読みにくく、または、理解しにくいものですと、多くの読者は読むことをやめてしまうからです。

そこで、意味のまとまりごとに各段落が適切に区切られているかを確認しましょう。

特に注意したいのは、前後の段落の意味のつながりが自然に通っているかどうかです。

その際に、構成メモ(=文章の内容の組み立て(骨組み)を目次形式で表現したメモ)に必ず立ち返りながら、各段落の適切な配置を改めて確認するようにしましょう。

構成メモは文章全体の設計図であるため、設計図通りに文章が書けているかどうかを確認するための中心的役割を果たすからです。

次に、改行についても、適度な間隔で行われているか、読者がリズム良く読み進めていけるかを確認しましょう。

改行の位置については特に厳格な決まりはありませんが、文が連続しすぎて長いなぁと感じたら改行するのをお勧めします。

また、改行する場所は、意味のまとまりが切れたところや場面が変わるところが良いでしょう。

(2)伝えたいポイントが絞り込まれているか?

最も伝えたいことを絞り込んで、明確に表現しましょう。

「結局、何が言いたいのかがよく分からない」と読者に思われてしまいがちな文章は、最も伝えたいことを明確に書けていないことが原因だからです。

余計な言葉を削除して、あるいは、少し言葉を言い換えたり、補ったりして、読者に最も伝えたい内容がはっきりと分かるような書き方にしましょう。

(3)場面(人が登場するシーン)の使い方や配置は効果的か?

読者に興味を持って読んでもらうために、文章の中に場面を盛り込むことがあります。

ただ、場面の使い方や文章の中での配置が誤っていますと、読者に興味を持ってもらえるどころか、伝えたいメッセージが正確に伝わりません。

逆に、場面の適切な使い方や配置ができますと、読者の印象に強く残すことができますし、興味を持って読んでもらえる確率が高くなります。

したがって、場面を使った場合には、場面の前後の文章との意味のつながりや、文章全体から見た時の配置の仕方について、効果的かどうかを改めて考えてみましょう。

なお、文章構成のチェックポイントにおける推敲作業は、構成メモが執筆前に完璧にできている場合には、手間や時間はそれほどかからないでしょう。

4-2.一文の表現のチェックポイント

(1)数字や場所、人の名前など、事実関係は正確か?

数字や場所、人の名前など、事実関係の記述内容が不正確ですと、文章全体に対する信頼感が低下してしまいます。

また、事実の誇張や捏造があったりしますと、書き手の人格そのものに対する信頼感が低下するばかりでなく、他人の名誉に関わる場合には罪に問われることもあり得ます。

そのため、推敲作業では、改めて冷静な視点で事実関係が正確かどうかの確認をしておきましょう。

(2)人の動作や様子を表現する言葉や話し言葉がふさわしい表現で書けているか?

修飾語や擬音語、擬態語など、人の動作や様子を具体的に表現する言葉がふさわしいものかどうかをもう一度確認してみましょう。

話し言葉についても、よりふさわしい別の言葉がないかを考え直してみることが大切です。

共通するポイントは、「もっと良い表現の仕方はないかな?」と考えながら、伝えたいメッセージを上手く表現できるような言葉を探してみることです。

具体的には、国語辞書はもちろんのこと、類義語辞典や言い換え辞典などを参照して、よりふさわしい言葉を選び直してみることをお勧めします。

(3)文末表現は統一されているか?同じ文末表現の連続になっていないか?

「です・ます」調、「である」調、「〜だ」調のうちのどの文末表現を使うにしても、文末表現は必ず文章全体で統一しましょう。

統一感のない文末表現ですと、読者に混乱したイメージを与えてしまうからです。

また、同じ文末表現が連続しますと、単調なイメージになってしまい、ボキャブラリー不足の印象を読者に与えてしまいかねません。

さらには、文末表現だけでなく、文の途中であっても、意味のかたまりごとに同じ語尾が続きますと、これも単調なイメージになりがちです。

したがって、同じ表現の文末や語尾が連続してしまわないように、類義語辞典を活用するなどして、バリエーションをつけるようにしましょう。

(4)漢字の書き方、送り仮名の使い方は正しいか?

漢字の書き方や送り仮名の間違いがありますと、読者に違和感や不信感を与えてしまいます。

間違いの箇所が多いと、その違和感や不信感が連続してしまうために、読者はその文章の続きを読もうとは思わなくなるでしょう。

したがって、文章を発表する前に、もう一度、漢字の書き方や送り仮名の使い方が正しいかどうかを確認するようにしましょう。

(5)句読点の打ち方は適切か?

句点「。」を適切に打って一文を終わらせ、一文が長くなりすぎないように配慮しましょう。

句点を適切に打つことは、読みやすさに配慮するための短文主義と密接に結びついているからです。

後述の(7)でも短文主義を説明しています。

また、読点「、」については、文の中で打つ位置を間違えてしまうと、別の意味の文に受け止められてしまいがちですので、注意が必要です。

読点は意味のまとまりごとに打つことで、その文の意味を正確に伝えるためのものです。

読点を打つ位置に厳密なルールはありませんが、一般的には、長い主語の「は」「が」の後に打つのが基本です。

また、息継ぎの点とも言われているように、意味のまとまりごとに、息継ぎをしたくなるような箇所に読点を打つのが良いでしょう。

そうすることで、読みやすくなり、また、文の意味が正確に伝わるようになります。

したがって、読点を打つ位置が適切かどうかを推敲の段階で改めて確認するようにしましょう。

確認手段としては、音読をしてみるのがお勧めです。

最初から最後まで読み間違えることなく音読をすることができれば、読点を打つ位置が適切であるといえるからです。

(6)カギカッコや丸カッコなどの文章記号の使い方は適切か?

小中学校で習う文章記号の使い方であれば、それほど迷うことはないと思います。

学校で習った通りに使えば、まず間違えることはないからです。

ただ、使い方を迷う場合や、特殊な文章記号を使いたい場合には、辞典を参照して調べておくのが良いでしょう。

文章記号の使い方について、迷ったり、正確かどうかが不安なまま文章を発表するのはストレスの元になりますので、調べて解消しておく方が良いからです。

また、文章記号の使い方が正確であることも、読者からの信頼を得ることにつながります。

(7)一文が長すぎて読みづらくないか?

一つの文は、できるだけ文字数を少なくして、短くまとめましょう。

その方が読みやすくて、分かりやすいからです。

読者に読み疲れを起こさせないための第一歩は、一つの文を短文主義で書くことです。

したがって、長くて読みづらいなぁとちょっとでも思ったら、適切なところで文を終わらせて、2つ以上の文に分けると良いでしょう。

(8)不要な言葉が混ざっていないか?

同じ意味の言葉が複数回使われていたら、断捨離して文をスリムにしましょう。

余計な言葉の重なりがあると、読者はくどく感じてしまうからです。

また、接続語もない方が良い場合が多いです。

接続語の役割は前後のつながりの意味を明確にすることですが、削除してみても意味がつながる場合には必要ないと判断して良いでしょう。

ただ、文章の目的や種類によっては接続語が必要なこともありますので、その場合には残しておきましょう(主に学術論文の場合)。

さらには、過度な強調表現や修飾語が多すぎる場合も、断捨離してしまいましょう。

不要な言葉を削ることで、自分が本当に伝えたいメッセージがより一層明確になるからです。

名文や美文を書く目的ではなく、自分の気持ちや考えを正確に読者に伝えることを目的とする文章では、シンプル・イズ・ベストを心がけると良いでしょう。

(9)言葉足らずなために説明不足になっていないか?

言葉足らずで説明が足りない場合には、自分の気持ちや考えが読者に正確に伝わりません。

書き手の自分だけが伝えたいメッセージの内容を理解していても、読者に伝わらなければ意味がありません。

したがって、読者にきちんと意味が伝わるように、説明不足の箇所は言葉を補うことにより、分かりやすく書き直しましょう。

特に、経験を積んで特定の分野に詳しくなっていきますと、だんだんと専門家の目線で文章を書いてしまいがちです。

そうなりますと、読者のために基本的な事柄の説明をしなければ意味が伝わらないところであっても、読者も知っているものだと勝手に思い込んで、説明を端折ってしまうのです。

そのため、舌足らずで説明不足な文章は、読者から見れば不親切な印象に受け止められます。

したがって、専門家の常識は一般の方には通用しないことを肝に銘じておきましょう。

例えば、ある事件の内容を解説したい場合に、登場人物同士の関係性や時代背景などといった前提となる基本情報を端折ってしまっては、その事件を知らない読者には意味が分かりません。

独りよがりな印象の文章になってしまっては、読者に読んでもらえなくなります。

そこで、舌足らずで説明不足な部分には、読者が理解しやすいような説明の言葉を付け加えましょう。

(10)話し言葉と書き言葉を区別して使っているか?

話し言葉と書き言葉を区別できていないミスは、主に小中学生がやってしまいがちなものです。

ただ、高校生・大学生や社会人の方であっても、たまに同様なミスをしてしまうことが見受けられます。

例えば、「よって」「したがって」(書き言葉)などと書くべきところを、「なので」(話し言葉)と書いてしまう人がいます。

話し言葉と書き言葉を区別できていないと、幼稚な印象の文章になってしまいます。

もちろん、対象読者や文章の目的・性質などによって、求められる文章の厳格さは異なります。

したがって、どこまで厳格に書き言葉と話し言葉を区別して書くかについては、テーマや対象読者が同じような文章を書いている周りの書き手の人たちの文章と読み比べてみましょう。

その上で、ケース・バイ・ケースで対応すれば大丈夫です。

(11)専門用語や業界用語を説明なしに使っていないか?

専門用語や業界用語を意味の説明なしに使ってしまいますと、読者を置き去りにしてしまいます。

読者から見れば、独りよがりで、しかも、排他的な文章に見えてしまうのです。

したがって、読者にとって意味が分かりにくい言葉はなるべく使わないようにして、もし使う場合には必ず分かりやすい言葉で説明するようにしましょう。

つまり、専門用語や業界用語はなるべく使わない方が良いです。

もし使うとしても、一般の方にも分かりやすい言葉で補足説明を必ず書いておきましょう。

読みやすさに配慮した優しい説明の仕方をしている文章は、多くの読者からの共感を得られやすいからです。

4-3.タイトル・結びの文・書き出しの文・その他のチェックポイント

(1)本文の内容に上手くマッチしたタイトル(題名・表題)になっているか?

タイトルは、人間で言えば顔にあたります。

顔は、その人のイメージを大きく左右しますよね。

タイトルも同様で、その良し悪しによって読者からのイメージを大きく左右します。

読者はまずタイトルを見ることで、その文章を読むかどうかを決めると言っても過言ではありません。

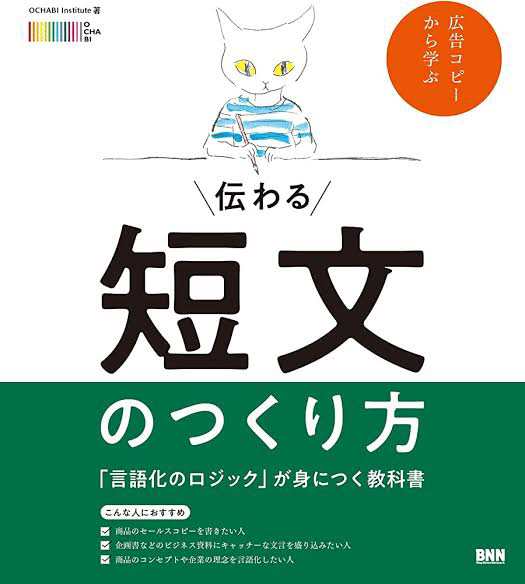

ご自身が書店で購入したい本を選ぶ時のことを思い出してみてください。

タイトルを見て興味を持てなければ、その本を買うことはないでしょう。

したがって、推敲作業では、対象読者の興味をひくようなタイトルになっているかどうかを確認しましょう。

興味をひくために、一度見たら覚えやすくて、印象に残るタイトルになっているのが理想的です。

具体的なタイトルの付け方としては、まず本文からいくつかキーワードを抜き出してみます。

そして、キーワードの中から自分が最も伝えたい内容を表しているものを選び、本文で書いた内容の要点を短い言葉やフレーズで表現してみるのです。

このようにして、本文全体を通して伝えたかったメッセージや世界観を上手く表現できているキーワード(キーワードを含むフレーズ)をタイトルにつけると良いでしょう。

そのタイトルが読者の胸にストンと落ちて、納得感があるものになっていたら理想的ですね。

(2)結びの文は良い読後感を与えるものになっているか?

文章の最後を締めくくる結びの文の役割は、最も伝えたい内容(結論)をもう一度手短かにまとめて示すことと、読者に別れの挨拶をすることです。

まず、結論をもう一度示すことにより、読者の印象に残すことができます。

もっとも、くどくなる場合には、結論をもう一度示すのは省略しても良いでしょう。

次に、日常会話の場面でも、伝えたいことだけを言って挨拶もなしに立ち去るのでは、相手は混乱してしまいますし、何よりも失礼になります。

これは文章でも同様です。

したがって、結びの文では、結論を手短かにまとめてもう一度示せているかどうか、また、良い印象を残すような別れの挨拶ができているかどうかを確認しましょう。

(3)書き出しの文は読者の興味をひくものになっているか?

日記は別として、誰かに読んでもらうことを目的として書かれた文章は、読者に読んでもらえなければ、残念ながら意味がないものになってしまいます。

そのため、どうやれば読者の興味をひきつけられるかを考えて、書き出し文(タイトルの直後に書かれる文章冒頭の文)を工夫する必要があります。

また、書き出し文もそうですが、その後のリード文(導入文)についても、読者の興味が持続するように工夫しましょう。

タイトルを見て興味を持ってくれた読者に、その先の本文も読んでみたいと思ってもらえるようにすることが大切なのです。

書き出し文のポイントは「意外性」や「有益性」です。

書き出し文を読んでみて、意外性を感じたり、あるいは有益性を感じることができれば、読者はその先の本文にも興味を持つため、読んでみようとする確率が高くなります。

したがって、「そうきたか!」と思わせるような意外性のある書き出し方をしたり、「自分が興味あるテーマについて役に立つことが書いてありそうだな」と思わせるような有益性を予感させる書き出し方をしてみましょう。

(4)引用や出典の明示はしているか?

学術論文の世界では最も厳格ですが、そうではない一般的な文章の場合であっても、剽窃(パクリ、無断使用、無断コピー)と思われる箇所がないかを必ずチェックしましょう。

著作権者から訴えられるかもしれないとビクビクしながら生きていかねばならない状況では、文章を書く意欲や姿勢が次第に弱まってしまいます。

そうすると、次の文章を書く際にも、頭のどこかで後ろめたさがちらついてしまい、書く力に勢いがなくなりがちです。

その結果、読者に訴えかける力が弱い文章しか書けなくなります。

また、たとえ著作権者から訴えられることがなくても、剽窃なのではないかと疑われるだけで、その文章の信用はガタ落ちになってしまいます。

したがって、他人の文章からの引用をする場合には、引用であることを分かりやすく明示して、かつ、出典もきちんと表記するようにしましょう。

5.推敲を終えて文章を発信する時の覚悟

最後の章でお伝えしたいのは、推敲を終えて文章を発信する時の覚悟についてです。

その覚悟とは、文章がひとたび公に発信されて自分の手を離れたら、もう言い訳がきかないという現実を自覚しておくことです。

読者の中には良い評価を下さる方もいらっしゃれば、逆に、悪い評価を下さる方もいらっしゃいます。

自分が書いた文章は自分自身の分身ですから、良い評価も悪い評価も甘んじて受け入れなければなりません。

文章を書くのは好きだけれど、他人からあれこれ言われるのは嫌だなぁと思う人には、日記を書くことをお勧めします。

日記は、誰にも見られることなく、自分自身に対して書く文章だからです。

他方、日記を書くのも好きだけれど、やっぱり誰かに読んでもらいたいと思う人は、厳しいようですが、自分が書いた文章については自分で責任を持つ覚悟が必要かなと思います。

その覚悟があるからこそ、読み手に配慮した分かりやすい文章を書く姿勢を貫けるからです。

また、「次こそもっと良い文章を書いてみよう!」という向上心が湧き上がってきます。

したがって、文章を公表してしまった後は、次の機会に書く文章によって、誤解される余地が少なく、かつ、自分の気持ちや考えを正確に伝えられる文章を目指す他はないと覚悟しておきましょう。

そして、文章を書くことを通して多くの人々とより良い関係性を作り、豊かな人生にしていくためには、文章の芸(=文芸)のスキルと経験を向上させていくのが大事だと、私自身が日々感じております。

私も文章についてはまだまだ修行中の身ではありますが、自戒の念も込めて、読者の皆様へのアドバイスとさせてください。

後書き

今回も最後までお読みいただきまして、どうもありがとうございました。

この第14回記事をもちまして、作文のプロセスに沿った文章の書き方の説明は終了です。

これまでにお伝えしてきたことの繰り返しになりますが、文章作成の本質的なプロセスは小学生の作文から大学院生の論文まで変わりません。

そのため、これまでの「文章の書き方入門講座」の各記事でご説明してきたやり方の通りに練習してもらえれば、一般的に通用するほとんどの文章は誰でも書けるようになります。

したがって、文章を書いてみたいという素敵な思いをお持ちの方は、ぜひ今日から書き始めてみてください。

最初は、自分だけが読む日記を書くことからでも良いでしょう。

日記を書くことに慣れてきたら、今度は家族や親戚、親友に向けた手紙文の書き方を練習すると良いと思います。

文章構成の型が伝統的に決まっており、しかも、対象読者と伝えるべき内容が具体的に思い浮かべやすいからでしたね。

なお、手紙文は、普段のメールやLINEのメッセージのやり取りから練習するのが手っ取り早いでしょう。

第1回目からの記事を参考に、伝わりやすい文章の書き方を意識して書くようにするだけで、文章のレベルが次第に上達していくでしょう。

さらに、文章を書くことに抵抗感がなくなってきたら、いよいよ小論文の書き方を勉強されてみると良いと思います。

高校受験や大学受験の小論文の書き方を勉強することで、ビジネスの場面や様々な生活シーンで自分の主張を説得的に伝える文章が書けるようになるからです。

小論文の書き方については、今後それ専用のマガジンを設けて、連載形式でご説明していこうと思っています。

「小論文の書き方講座」とでも題して、1話完結型のコラム形式で説明記事を書いていったら面白いんじゃないかなぁと空想しています。

もしよろしければ、楽しみに待っていて下さると大変嬉しいです。

改めまして、文章の書き方入門講座・全14回をお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

必要があれば、入門講座の続編も書いてみようかなぁと思っています。

いいねやコメントをいただけますと、とても励みになります。

文章を書くのが好きな方を増やしていきたいと思っておりますので、この試みに共感して下さる方は今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

戦略マスター頼朝