日本最古のハーブ園 開聞山麓香料園 #1

2023年の秋、はじめての鹿児島への旅。目的はここ、開聞山麓香料園。

アロマテラピーを勉強し始めた頃からその存在は頭の片隅にあったけれど、鹿児島という距離のハードルが高く、足を伸ばすまでに及ばず。いつかはいつかはがやっと実現したのでした。

滞在先の鹿児島市内からはレンタカーで移動。JRの指宿枕崎線という海岸沿いを走るローカルな電車旅という選択肢もあった。電車降車後が徒歩26分だということをGoogle先生が教してくれた。レンタカー一択。ありがとうGoogle先生。

だんだん遠のいていく桜島と、だんだん近づいてくる開聞岳。はじめて訪れた街でのドライブにはしゃがないわけが無い。海と、火山と、緑豊かな山々と。私が生まれ育った静岡での、家族旅行で出掛けていた伊豆半島と富士山との景色が似ていて、懐かしい気持ちになりながら。道の駅への寄り道も欠かさず(これはこれでサブの目的だったりもする)、いざ香料園へ。

香料園といえば、ローズゼラニウムと芳樟。

昭和のはじめ、それまで輸入に頼っていた香料が第二次世界大戦の影響もあり、輸入が難しくなっていました。 このことに危機感を持った曽田香料の創始者・曽田政治氏。

同じ頃、珍しい植物を育て増やし、管理する仕事をしていた香料園の創始者・宮﨑巌氏(香料園創始者) が、バラのような香りをもつローズ・ゼラニウムを曽田氏にすすめたところたいへん気に入り、曽田香料はローズ・ゼラニウムの栽培に乗り出したそうです。それがはじまり。

園の中に足を進めていくと、一面にたくさんの芳樟の木々。これがなかなかの量。わー!わー!と感激しながら、まずは敷地内にある直売店 花と香りの店へ。

こちらでは香料園で蒸留された精油だけでなく、ハーブティーや香りの雑貨などが販売されている。私は芳樟の芳香蒸留水を購入。

芳香蒸留水とは。植物から水蒸気蒸留法で芳香成分を抽出する時に精油と芳香蒸留水が採れる。油溶性の性質のものが精油。水溶性の性質のものが芳香蒸留水。

芳香蒸留水は普段アロマテラピーのレッスンで使うのはもちろんのこと、毎日の顔や頭皮のスキンケアに欠かせないマイ定番品。香料園のこの芳樟の芳香蒸留水は香りがとても濃く、ホーウッドやローズウッドの香りが好きな人にはたまらないと思う。今まで使ったなかで1番お気に入りの芳香蒸留水。

「鹿児島の芳樟を使っています」という化粧品や雑貨を目にすることが個人的な感覚で増えたような気がする。この場合の鹿児島は間違いなく香料園を指していると思われる。様々なプロダクツの原材料として使用されているのだろう。香りいいもんね。

直売店はただの直売店ではなかった。ショーケース内はこれまでの香料園の歴史そのもの。貴重な香料や資料などがサラっと並んでいて、手にとって見せていただけた。

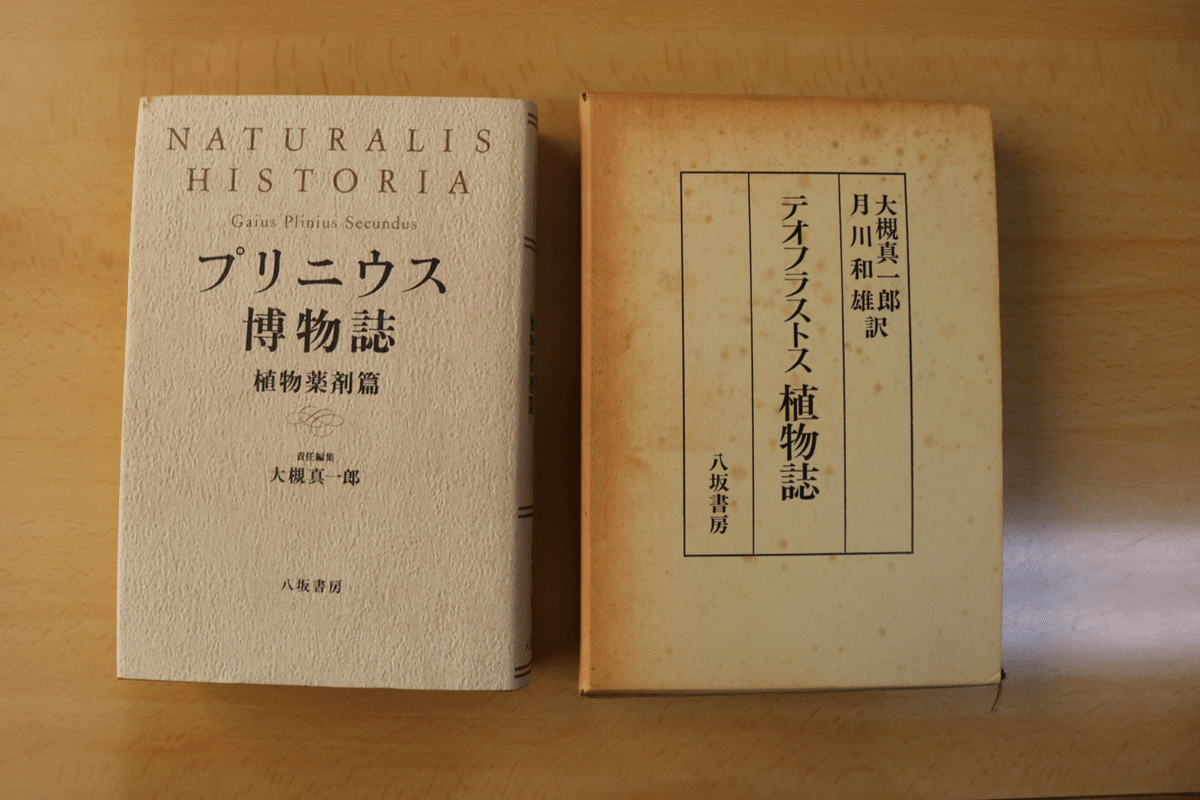

森の図書館「香料園文庫」が別棟にあった。植物にまつわるたくさんの書籍が揃っていて、歴史を学ぶときに出てくるプリニウスやテオフラストスの名著は、はじめて手に取り目を通すことができた。百聞は一見に如かず。これまでレッスンで使ってきたテキストではただの「文字」を「暗記」するだけ。目の前の「それ」を「手に取り」「目を通す」だけでグッと身近に感じられるようになる。小さなワクワク感だ。

定期的に開催されているというアロマのWSに参加したあと、香料園文庫の奥にあるハーブ農場の散策を楽しんだ。ハーブ園というよりハーブ農場の方が似合っているというのを散策していると感じた。

秋の静かなハーブ農場ではその中心にある大きなマグノリアの木が目にとまる。ティートゥリーやローズマリー、レモングラスなどのハーブ。はじめて見るトケイソウなど。1万本もの芳樟の木々に見守られているかのように様々な植物たちがワイルドに育てられていた。スクスクと育つ植物とそこに集まる昆虫たち。春頃のここの風景を想像したりもした。

園内を散策した後は、副園長の宮崎さんのご好意で蒸留所内を見学させていただくことに。

香料園は毎年春と秋に行われる蒸留体験会が有名だ。予約が始まるとすぐに定員になってしまうらしい。遠い鹿児島での蒸留体験は気軽に参加できるものではなかったので諦めていた。その蒸留所内を見学させていただけるなんて。鹿児島来てよかった!

茶色や青の遮光瓶がキレイに陳列され、様々な香りに囲まれるアロマテラピーのショップと違う、朴訥とした雰囲気の蒸留所。中に入ると大きな蒸留窯が目の前に。