【ワクワクを提示できるか】平田晃久―人間の波打ちぎわ 練馬区美術館

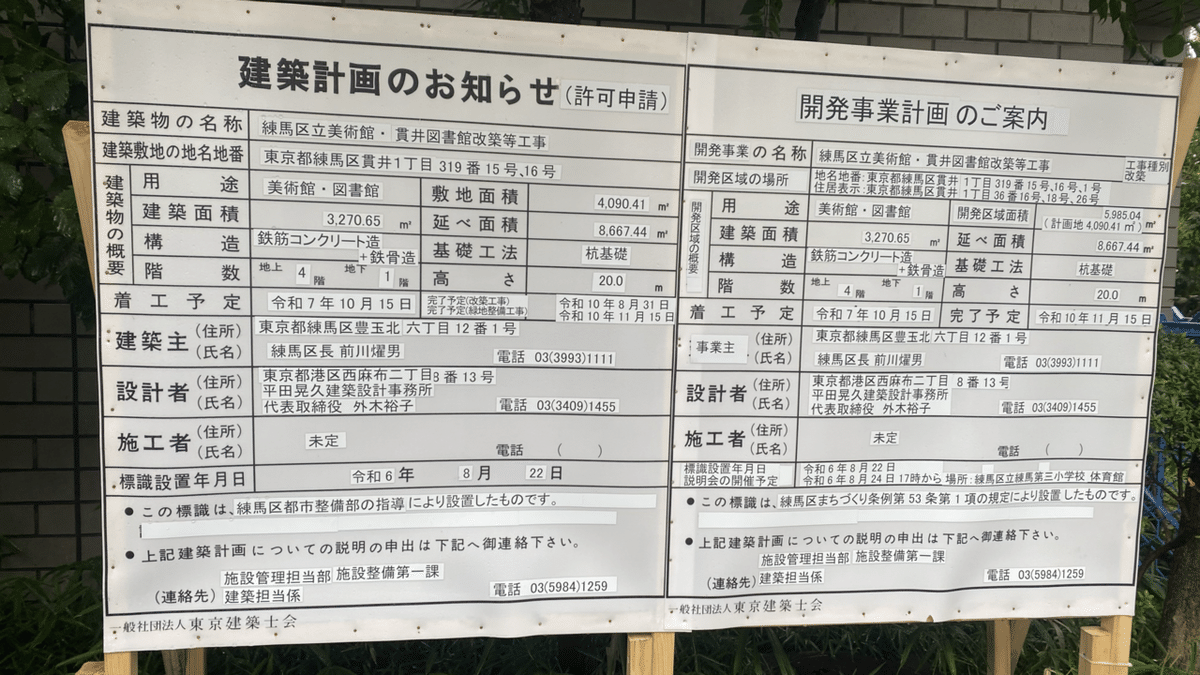

練馬区美術館は2025年からしばらく休館となる。

開館40年を迎え、併設の貫井図書館ともに美術館建物を建て直すのだ。

現在の状態の美術館展示は残すところあと数展示といったところだろう。

新しい計画を読んで、ここは嬉しいな、とおもったのが常設展示設備を確保するところ。コレクションをちゃんと提示する。これこそ、今大事なことだと思っているので、現在の常設展示室の無さを考えると、前向きな気持ちになれる計画だった。

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/keikaku/shisaku/kumin/bijyutsukankousou.files/concept.pdf

ここから、誰が設計するのか、と思っていたら平田晃久氏に決定した。

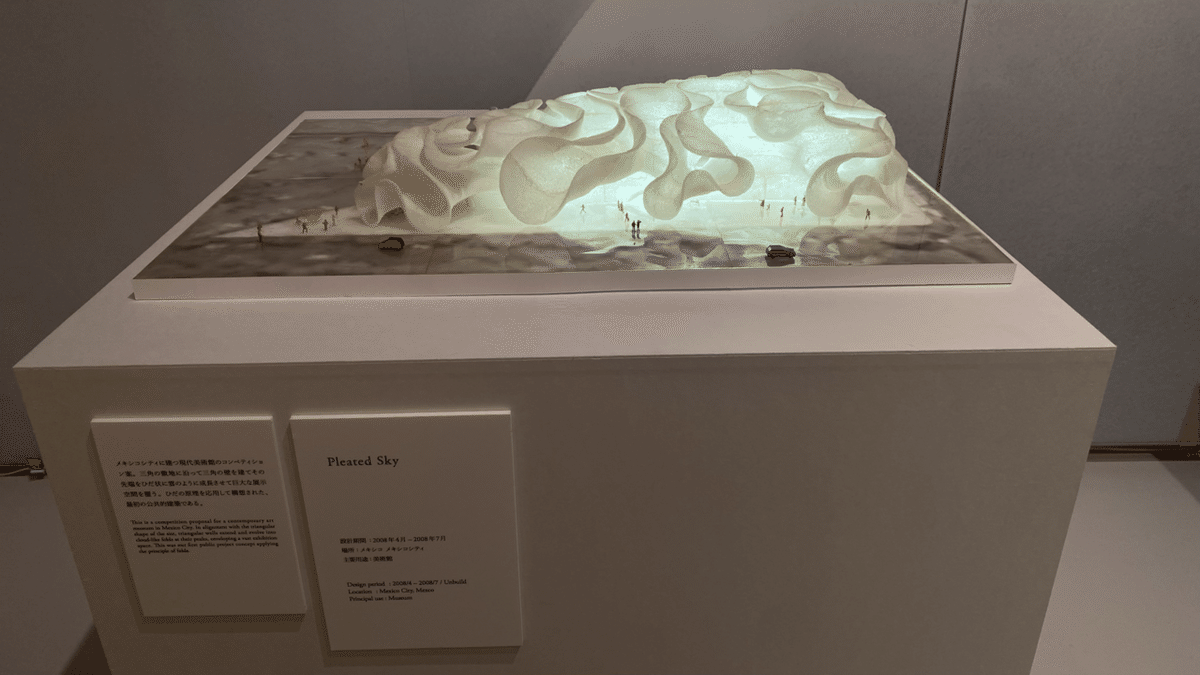

太田市美術館・図書館で有名なあの方、である。

ちょっとおもしろそう。

設計図も確認した。ちゃんと常設スペースが存在している。願わくば計画通りに常設スペースとして欲しい。中之島美術館のように常設っと言っておきながら常に企画展での運用、なんてことにならないようにしてもらいたい。

そして、展覧会を開催し、区民の方へプレゼン、というわけである。

本当に実現するのかドキドキする。

「からまりしろ」という概念が面白い。

氏の活動がわかりやすく提示されていて、本人の動画を交え見ているこちらのワクワク感を煽っていく。

うまいことやったなぁー、練馬区。

こんなん、楽しみになってしまうでないか。

練馬区のWEBサイト

練馬区のWEBサイトには計画から入札、決定まで順を追って資料がわかりやすく探しやすくリンクされていた。

ちょっとしたことだがこのWEBサイトの導線、ストレス無く見れる自治体のWEBサイトって少ないので驚いのだ。奇をてらった今どきのサイトデザインではないけれど、ユーザが探しやすかったりサイト全体の層がわかりやすい。まさに役所のWEBサイトに関しては「こういうのでいいんだよ」案件。

さて、十分な情報の開示はなされているように思うが地元はどうなのか。

もちろん、賛成だけのはずがない。区民からの陳情書を読むと様々な問題が浮かび上がる。全員一致ということは残念ながら起きない。

そこと、どう向き合っていくか。新しいことに浮かれて「なかったこと」にはしないで欲しい。

歴史的価値と建て替えの是非の判断の難しさ

数年前、とある建築家の巨匠が1959年に建てた公共施設が建て替えになった。もちろん歴史的な観点から残すべきという署名やら反対運動も結構あった。が、実際にその建物を使っていた住民からするとくっそ使いにくかったのだ。

トイレは狭い、至る所に階段がある、通路が狭い、どこに何があるか動線がわかりにくい故に役所内に矢印がベタベタ。

規格が一昔前なのだ。一昔前の日本人って小さかったのだなーと思い知らされる。「バリアフリー」と言う言葉や概念が生まれる前の時代の建物というのをまざまざと思い知らされていた。

ベビーカーも無理、車椅子も無理、大きなお腹を抱えて登らねばならぬ階段。これはもう公共施設として限界じゃないか。

戦前から奇跡的に長く使えている建物はそういう観点からでも素晴らしいのだな、と感じる。美術館とかスペースを生む建築ならまだしも役所的施設というめっちゃ幅広いユーザーの行動をカバーできる建築って1950年代では難しかったのではないかな、と。

幅広い層の人間を想像できていただろうか。概念としてあっただろうか?

練馬区美術館の思い出

現在の練馬区美術館は建物に特徴はない。ザ、箱という感じ。

実際、現在の建物を誰が作ったのかはどこにも記載がない。

ただ、思い入れがないかというとそうではない。

私が自分の意志ではじめて訪れた美術館がここ練馬区美術館なのだ。

それまでも、学校の課題で地元の美術館へ出かけたりということはあったが、どこかでチラシを入手し「この展覧会見てみたい」と訪れたのが1995年練馬区美術館開催の「コラージュ」展だった。中学2年生の頃だ。

このチラシはまだ手元にある。

この頃はシュールレアリズム70周年ちょいぐらいの時期か。95年ぐらいだとあまり周年で振り返った企画などはなかったかも。生誕○○年とかはあったと思うが。

ウォークマンに当時のFMラジオ放送の洋楽TOP30から録音した音楽を一生懸命聞きながら電車の路線図をにらめっこしながら生まれて初めて西武線に乗った。

9月15日、まだ敬老の日が9月15日に固定だった頃の話だ。

この話をすると長くなるし、以前も書いていた。

この展覧会のチラシ画像は三木富雄の作品、出品者に赤瀬川原平さんの名前があったのに気がついたのは成人したあと、という。

自分のスタンダードと意識せず会っていたのか、惹かれる運命だったのか。

でもそんな出会のきっかけを最初に作ってくれたのは、練馬区美術館だった。

入口はどこだ?と正面階段を登りながらドキドキしたことは30年経っても忘れない。

正面の階段とも、もう少しでさよならになるけれど良い出会いだった、と思う。