量子力学を一般人が理解しようとして考えたこと

私たちの生きる世界のすべてを理性的に捉えるのは難しい。殊に時間や空間の意味を深く掘り下げようとするとこの問題に突き当たる。従来の時空は、直線的な一方向の流れであり空間はそれを連続して排出するものであるとする。

更に付け加えれば時間は1秒、1時間、1日と抽象化して考えられた流れの記憶として認識するに他ならない。

しかし、量子力学などの描く時空の世界観は「瞬間にすべてが畳み込まれている」というものなのです。

普通空間と時間をわけて考えている私たちの思考からは、なかなか理解の難しい世界観です。

しかしこうした世界観も、西田哲学でいうところの「時間即空間」「空間即時間」という絶対矛盾的自己同一というパラダイムや、般若心経でいう「色即是空」「空即是色」を理解できるようになると理解し易くなる。

私たちは、今のある場面、昨日のある場面や、その前のある場面などを記憶していますが、実際には、記憶にある過去は、今・この瞬間にはどこにもなく、今・この一瞬に過去が含まれ、かつ未来が開かれてくる無常の一瞬々があるだけです。

そうした実在する世界を時間と空間に分けて、私たちは現象世界として再構成して認識しているわけです。

一瞬の有を否定する無と、一瞬の無を否定する有が絶対的に相矛盾しながら同時にあると考えられるのです。

一瞬・一瞬の間は「無(空)」と考えられるのです。生成消滅の絶え間ない繰り返しの世界が実在する世界と考えるのです。

時間と空間という対立軸の中で生成消滅しているようにみえる現象世界も、真に実在するレベルでは、その都度その都度のある時空という場において一瞬・一瞬の出来事が、ひたすら非連続的に連続しているというわけです。

一瞬・一瞬の出来事を全一的に存在する出来事として認識しようとする時に「空間的理解」となり、連続的な出来事として認識しようとする時に「時間的理解」になると考えられます。

量子力学の世界では、「量子トンネル効果」「量子コーヒーレンス」「量子のもつれ」など、粒子が通り抜け不可能な障害物に当たって一方から消えても反対側に現れたり、量子的なものが同時に複数の振る舞いをしたり、同時に複数の経路を通って移動することができるという誠に不可思議な振る舞いがあると言われています。

しかし、こうした現象も空間的な認識や時間的認識を分けず、本来不可分な時間即空間・空間即時間という絶対矛盾的自己同一(西田幾多郎)のパラダイムから理解すれば了解可能となるはずです。

またこのような考え方もあるといいます。

すべてはゼロポイントー「宇宙には、ゼロポイントフィールド」という場があり、この場に宇宙のすべてが、記録されている仮説」ーからの出来事といえるのです。これらの情報は、波動情報として「ホログラム原理」で記録されてます。

「ホログラム原理」に元ずくホロニカル心理学では、すべては空というゼロポイントから生成消滅を繰り返している場の出来事と考えます。

そして生成消滅を繰り返す自己と世界の出あいの場における一瞬・一瞬の非

連続的連続の出来事は、自己にとっては直接体験(直感として意識がスタートする前)です。

その直接体験を、自我が空間的に全一的に直覚し、時間的に連続するものとしホロ二カル原理の基準によって識別・認識したものが多次元世界といわれる重々無尽(あらゆることが相互関係にあり、一体化している様)世界であるとされる。

換言すれば、我々の自意識が脳あるいは身体全ての量子状態でありそれゆえにゼロポイントフィールドにつながれば過ぎた記憶も直感もすべてが論理的に説明できるという。過去がわかるというのは未来も予見できることに他ならない。

「小さい頃、将来歴史学者になりたいと思った。だから歴史本たくさん読み自身の歴史観を構築してきた」。これは、小さい頃を「今」として見ると、「学者として多くの著作を世に送り出した」という「未来」が、「今」の自分を変えたわけです。夢を持つことで、今の気持ちを落ち着かせたり、元気にできて、しかも、行動まで変えることができる、ということです。未来が過去を変えるということなのです。未来は、私たちが自由に選べる、という意味にもなります。

ここからは、高校生から味わう理論物理入門、量子論のパラドックスを参考とした。

ここで, 「パラドックス」という言葉の意味を確認しておきます。「パラッドクス」とは, 正しそうに見える前提と、妥当に見える推論から、受け入れがたい結論が得られる事を指す言葉を指します。日本語では「逆説」「逆理」「背理」といいます。

「A君が午前10時に東京駅にいる状態と,午前10時に大阪駅にいる状態が共存しており, 実際に駅を探してみると, どちらかの駅にいることが判明する」

不思議なことです。にわかに理解できません。しかし, これが起こるのがミクロの世界(量子の世界)なのです。

このように, 私たちの世界(マクロな世界)の常識がミクロな世界では通用しません。

なぜ「状態の共存」が起こるのか?

「なぜ量子論では”状態の共存”が起こるのか」と考えたくなりますが, この事実が量子の世界のルールであると受け入れるのが良いと思います。

この事実は, 電子の二重スリッド実験などで確認されており, 紛れもない事実なのです。

量子論では位置の他にも, 速度やスピンの向きなども複数の状態を同時に取ることができ, その状態は確率(期待値)でしか記述できません。

仕切りのある箱にに電子があるとします。左右どちらにもある状態です。共存状態です。蓋を開けて観測すると電子のある場所は確定しますが、観測する前は, 確率的にしか左右どちらかに入っているか予想できません。

量子の状態が確率的にしか予測できない考え方を, 量子論の確率的解釈, またはコペンハーゲンの解釈といいます。これは, デンマークの物理学者のニールス・ボーア(1885-1962)が主張しました。

ミクロな世界の放射性原子は,

原子核が崩壊していない状態

原子核が崩壊し, 放射線を出した状態

が共存しています。

電子が左右の箱にある状態が重なり合うように, 放射性原子は原子核が崩壊するかしないかの状態が重なり合っています。

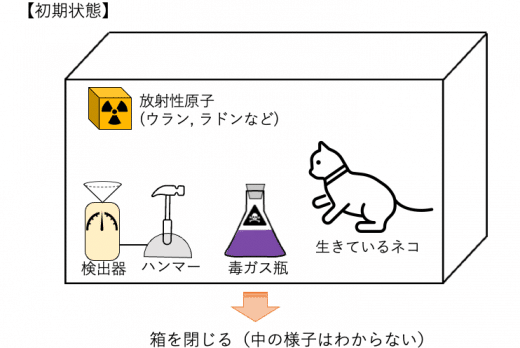

「シュレディンガーの猫」の思考実験の手順

中の様子がわからない箱を用意します。

箱の中に, 生きたネコと, 放射線検出器&ハンマーを置き, ハンマーの前に毒ガス瓶を置きます。

※検出器が放射線を検出するとハンマーが振り下ろされ, 瓶が割れて毒ガスが発生し, 猫が死んでしまいます。

検出器の前には放射線原子を置きます。(ウラン, ラドンなど)

箱を密閉します。箱の中の様子はわかりません。

この箱の中では,放射性の有無とネコの生死が直結しているのが重要なポイントです。

原子核が崩壊しない → 何も起こらずネコは生存

原子核が崩壊し放射線が出る → ハンマーが毒ガス瓶を割る → ネコは死亡

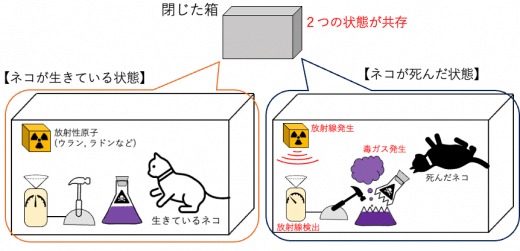

この状況で閉じた箱の様子を考えてみます。放射性原子は先程述べたように状態の共存が起こっており, 放射線を出していない状態と放射線を出した状態が共存しています。

つまり, 放射線の有無とネコの生死が直結しているため, 閉じた箱の中には, 生きているネコと死んでいるネコの2つの状態が共存しているのです。

ここが「シュレディンガーの猫」における現実世界では理解し難い部分で, 箱の中に”半死半生のネコ”がいるというパラドックスなのです。

そして, 箱を開けて観測すると, ネコは生きている状態か死んでいる状態かが確定します。

すなわち, 観測するまではネコの生死は原子核が崩壊する確率でしかわからないということです。

私たちの世界に生きているか死んでいるかわからない猫は存在しませんよね?

これが, ミクロな世界とマクロな世界を繋げたときの生じる「シュレディンガーの猫」という思考実験です。

この「シュレディンガーの猫」は, 量子論を確率的解釈(コペンハーゲンの解釈)に基づいているために起こったパラッドクスです。

そのため, アインシュタインは量子論の確率的解釈を批判し, 量子論自体がまだ不完全であるために, 「シュレディンガーの猫」のパラドックスが生じるとを指摘しています。

シュレディンガーのその後

シュレディンガーは量子論の確率的解釈を巡って, 「シュレディンガーの猫」という思考実験を世に投じ, 科学者による論争が起きました。シュレディンガー自身は, この論争に疲れ, 物理学から生物学へ転身しました。

シュレディンガーは生物学でも大きな成果を残していることから, 偉大な科学者であることがわかります。

「シュレディンガーの猫」はシュレディンガーが量子論の確率解釈を皮肉ったものであるのに, 今では量子論の特徴を説明する道具になっていることが非常に面白いです。

「状態の共存」が起きる量子の世界

実験の中身に入る前に、前提条件として、量子の世界の原則を押さえておく必要があります。これが非常にイメージしづらいのですが、1つの電子は同時に複数の状態を取れる、というものです。

量子論の世界では、これを「状態の共存」と言います。

箱の中に仕切りを作って中に無作為に電子をいれます。。左右どちらに存在するか、を考えた時、通常は「右か左のどちらか」の2択で存在すると考えます。しかし量子論では、「右と左のどちらにも存在する」状態が生じ、光を当てて観測した瞬間に、「左右どちらかに存在する」状態だと確認できる、という性質があると言うのです。

これは量子論では不確定性原理によって説明されるそうで、私たちの目に見える世界では考えられないことです。

先に述べたように、人間に例えれば「ある時点に東京駅・大阪駅に同時に入る状態が存在し、実際に探した瞬間にどちらかの駅にいる状態になる」ということになります。

これは「駅に行くまでどちらにいるか分からない」と言う、単に情報を知らないと言う意味ではありません。「実際に2つの地点に同時にいる状態がある」と言うのが量子の世界です。

「パラレルワールドっぽい」と思った人は勘の良い人でしょう。

その話は後にするとして、「状態の共存」をどのように解釈するかの1つとして、確率論的に考える確率的解釈(コペンハーゲンの解釈)があります。

つまり、電子がどこにあるかを観測する前に考えるためには、確率的にいずれかに存在する、と説明するしかない、という立場です。

先ほどの箱の例では電子が存在する確率は左右それぞれ50%それぞれの確立です。

「シュレディンガーの猫」を理解するためには、どうしても量子の世界の「状態の共存」「確率的解釈」の2つを何となく理解しておく必要があります。

ここまで「シュレディンガーの猫」の実験と、前提となる量子の原則「状態の共存」、そしてその解釈としての「確率的解釈」についてまとめてみました。

”半生半死の猫”という確率的な状態が、現実世界では起きない、という皮肉だったわけですが、「状態の共存」は確率的解釈以外の解釈もあります。

その1つが多世界解釈、パラレルワールドです。パラレルワールドの解釈では、異なる2つの世界が同時に存在している、と考えます。

確率的解釈と何が違うかと言えば、確率的解釈の観測者は”1つの決まった世界から眺めている存在”で、観測者のいない状態では、2つの状態が共存して定まらない、と言う考え方でした。

しかしパラレルワールドでは、”観測者そのもの”が別々の世界に存在する、と言う考え方をします。

「シュレディンガーの猫」で言えば、生きている猫を見た観測者、死んでいる猫を見た観測者は、別々の世界を生きて分岐している、と捉えるのです。

そして確率的解釈での”状態の定まらない猫”とは違い、生きている猫・死んでいる猫が別々の世界に並行して存在する、というのがパラレルワールドの考え方です。

非常に難解であるのが量子の世界で、私たちの目に見える世界と繋げた「シュレディンガーの猫」は、理解を進めてくれるような、さらに疑問を深めさせせるような実験だったと言えるのでしょう。

今の世界は新世界に向かうか、滅亡に向かうか、で見方が真っ二つに分かれています。この状態を「シュレディンガーの猫」を踏まえて考えると、どう捉えられるでしょうか?

「シュレディンガーの猫」の猫をこの世界の進む先、と当てはめた場合、ここまで述べた確率的解釈・パラレルワールドの2つの見方は、以下のようになると考えられます。

確率的解釈:「新世界・滅亡する世界は共存した状態で、ある時点で初めてどちらの世界になるかわかる」

パラレルワールド:「新世界・滅亡する世界が既に同時に存在しており、それぞれの世界にいる人によって見ている世界が異なる」

これだけ読んで「なるほど」と思える人もあまりいないと思います。「シュレディンガーの猫」のように、ミクロな世界をマクロな世界に広げる違和感がどうしてもあることが1つの原因です。

しかし「猫」のような生物ではなく、精神的な世界として捉えると、実はしっくりくるのではないか、と考えました。

「シュレディンガーの猫」を高次元・精神世界の話として解釈する

「シュレディンガーの猫」は、量子というミクロな世界を、私たちが目に見えているマクロな世界に直結させると、おかしなことになる、という思考実験でした。

しかし違和感があるのは、生きた猫・死んだ猫という生物としての物体と捉えているからだと思います。

私たちが見えている世界=3次元の世界においては、「状態の共存」という現象は起きないですが、より高次元の世界の話として理解したらどうでしょうか?

たとえば猫の”魂”の状態はどうだろうと考えてみましょう。毒ガスがばらまかれるかもしれない世界において、猫の魂は生きている世界・死後の世界の2つの状態のまさに真ん中にいるかもしれません。

私たちも、何か危機的な状態になれば”死を覚悟する”と言うように、魂はこちら側・あちら側の真ん中あたりの、いずれにも存在する状態なのかもしれないのです。

もっと言えば、魂は常に生きている世界・死んでいる世界のいずれにも存在している状態なのかもしれません。

「シュレディンガーの猫」の話も、より高次元の精神的な世界の話として考えてみると、それほど不思議な世界でもないように、私には思えてきます。

では量子の世界はどうなんだ、ということですが、私には専門的なことはわかりません。しかし私たちの目には見えていない量子の世界は、高次元の世界の仕組みで動いている可能性は大いにあります。

ですので、「シュレディンガーの猫」は量子という高次元の話を、3次元の世界と直結させたために、当然おかしなことになる、と解釈できそうな気がします。

観測者の視点を入れるかどうか – 真実は常に可能性として存在する

以前の記事で、事実と真実は違う、と言うお話をしました。

事実は記録された情報であり、3次元世界において存在するもの、真実はそれぞれの人の中に、解釈を伴う主観的なものとして存在していると考えます。

そして真実は常に可能性として存在しており、ある時点で(それは現在よりも過去の時点で)事実かどうかを観測することで、事実か嘘かが判別できるものです。

こう考えてみると、真実と量子の世界における「状態の共存」は似ているように思えないでしょうか。

精神世界や高次元の話を理解する上で、量子の世界が非常に参考になるように思えます。ですので「シュレディンガーの猫」の実験が、パラレルワールドなどと関連して論じられるのです。

そして「シュレディンガーの猫」は、猫と言う3次元に存在するものと結びつけるのではなく、高次元に存在する精神世界、そして真実の世界と結びつければ理解できるのでは?ということです。

確率的解釈・パラレルワールドの考え方に共通するもの・違いは?

話を新世界・滅亡論に戻しましょう。確率的解釈をすれば、「新世界・滅亡する世界は共存した状態で、ある時点になって初めてどちらの世界になるかわかる」となります。

これは新世界・滅亡論も、いずれも真実の可能性として存在しているが、時間が進んで、ある時点で観測すれば、新世界・滅亡のいずれかの状態が分かる、という見方です。

この見方は、ある時点で観測する、という「事実」を確認するという3次元的な視点が入っていることが分かります。

具体的に言えば、私たちの魂は新世界・滅亡の道のいずれの可能性の中を共存していますが、GESARAやEBSが起きた時点で、新世界の世界線が事実として(現象世界で)観測される、と言う具合です。

そして事実として明らかになるまでは、私たちの魂の世界は、新世界・滅亡のいずれの中にも存在し得る、というのが確率的解釈です。

一方で、パラレルワールドの捉え方は、観測者が事実確認をするというプロセスがありません。既に観測者ごと別々の世界にいるのがパラレルワールドだからです。

パラレルワールドでは「新世界・滅亡する世界が既に同時に存在しており、それぞれの世界にいる人によって見ている世界が異なる」と捉えます。

私が思うには、魂が新世界・滅亡の世界をそれぞれ自ら選んで進んでいる、というのがパラレルワールドの見方です。繰り返しますが、ここでいう世界は、精神的な世界のことです。

パラレルワールドの見方では、”ある時点で”観測する、と言う考え方もないので、時間的な視点もありません。そう考えれば、パラレルワールドの見方は5次元(以上)の捉え方に思えます。

突き詰めて考えれば、確率的解釈もパラレルワールドも、言っていることは同じで、魂は新世界・滅亡の2つの世界のどちらにも存在できるし、そのどちらかを選ぶことも可能です。

そこに3次元の視点、すなわち事実として確認するのが確率的解釈、事実の世界を持ち込まずに高次元の視点で進むのがパラレルワールド、ということになるでしょう。

まとめ – 私たちは何をすれば良いのか?

ここまで「シュレディンガーの猫」の解説、そして精神世界として理解することで、現在起きている論争の理解ができるのではないか、と言うことを書いてきました。

非常に難解な話になってしまいましたので、最後に全体をまとめたいと思います。

まず「シュレディンガーの猫」は、量子の世界における原則「状態の共存」と言う現象が、私たちの目に見える世界の仕組みとあまりに乖離しているのでは?と言う疑問を投げかけるものでした。

目に見える世界=3次元の視点に立てば、”半生半死の猫”があり得ないのは当然ですが、5次元(以上)の視点に立ち、猫の魂の話と捉えると、それほど不思議でもないように思えます。

「シュレディンガーの猫」は精神的な話と考えることで、私たちが今直面している新世界・滅亡のルートの分断、という現象も理解できるのではないでしょうか。

まず確率的解釈は、新世界・滅亡のルートは共存した状態で、ある時点で観測すると事実認定され、現象世界に表れるという解釈になります。

一方で3次元の観測者の視点がないパラレルワールドの考え方では、新世界・滅亡のルートは共存と言うより、別々のルートとして存在している、と解釈されます。

事実の世界では、事実をめぐる争い(これは本当か?)が起きるので、確率的解釈は3次元の世界と関連したものとなりますが、パラレルワールドはそういった争いがないために、高次元の捉え方なのです。

そして大事なことは、パラレルワールドと捉えた場合、どちらのルートを通るか、魂には選択する余地がある、ということです。

次元が下がるほどに私たちには選択の余地がなく、上がるほどに自らの選択が重要な鍵となります。

高次元の感覚になりたいならば、観測者の視点=3次元の視点から脱して、新世界・滅亡のルートのどちらが事実か探すのをやめましょう。

新世界・滅亡のルートは”半生半死の猫”のような不可解な状態ではなく、量子のようにどちらも共存するし、どちらも選べる状態に常にある、と捉えてください。

それを決めるのは自分自身の魂です。最後の最後は非常にシンプルなお話で、自分の行きたい道は自分で決める、ただそれだけのことを量子の世界を通じて説明すれば、今回のような内容になるのです。

あなたが本を読んでいるとき、居眠りをしているあなたも同時に存在する!

世界は無数に分岐していて、あなたはそれぞれの世界に無数に存在している!

これはSFでも疑似科学でもない。第一線の理論物理学者たちによって真剣に議論され、現在では多くの

支持を集めている考え方である。

量子コンピューターの仕組みを理解するには、重ね合わせ状態についての理解が不可欠であり、重ね合わせ状態こそが量子力学の核心となる部分であることを述べてきた。しかし、「1つの電子が2つの場所に同時に存在できる(2つの状態を同時に取れる)」といった量子力学独特の考え方にまだ納得できないという方も多いだろう。それも無理のないことだ。事実、かのアインシュタイン、シュレーディンガーといった20世紀を代表する物理学者たちですら、量子力学の標準的な解釈には納得できなかったのである。

そこで今回は、量子力学についての有名な思考実験である「シュレーディンガーの猫」や、その派生型である「ウィグナーの友人」などを題材に、量子力学の複数の解釈を紹介していく。その中の1つ、「多世界解釈」は、量子コンピューターの生みの親、デイヴィッド・ドイッチュが支持していることでも知られている。多世界解釈は、SFでおなじみの「パラレルワールド(並行世界)」の存在を仮定する解釈だ。パラレルワールドが存在するとは、いったいどういうことなのだろうか?

量子力学を基礎としていない物理学は、一般に「古典物理学(classical physics)」と呼ばれる。古典物理学と量子力学の最大の違いは、古典物理学が基本的に「決定論」であるのに対し、量子力学はそうではない、ということだ。決定論とは、仮に現在のあらゆる物体の状態を正確に知ることができれば、未来は正確に予測可能だとする考えのことである。つまり「未来は決定している」という考え方だ。

例えば、サイコロを振ることを考えよう。どの目が出るかは基本的には予測不能だが、それは私たちがサイコロの状態を完全には知らないからである。サイコロの大きさ、重さ(質量)、投げ出される角度や速度、空気抵抗の大きさ、サイコロが落ちた台から受ける力など、すべての情報が正確に分かっていれば、どの目が出るかは、力学の法則に基づいて原理的に予測可能なのだ。

一方、量子力学によると、例えば、電子が「領域Aに存在する状態」と「領域Bに存在する状態」、「領域Cに存在する状態」が重ね合わさっていた場合、電子は領域Aで発見される確率が50%、領域Bで発見される可能性が30%、領域Cで発見される可能性が20%といったように、どこで発見されるかは確率的にしか予測できない。これは私たちがもっている電子についての情報が不足しているからではない。電子について知りうるすべての情報を知っていたとしても、原理的に予測不能なのだ。このような量子力学の標準的な解釈は「コペンハーゲン解釈」*1と呼ばれる。

複数の状態が重ね合わせ状態になっていた場合、観測を行うと、その中の1つの状態だけが観測される(例えば、領域Bで発見される)。そして観測前にあったその他の状態(例えば、領域Aに存在する状態と、領域Cに存在する状態)は消えさってしまう。これを「状態の収縮」と呼ぶ。状態の収縮は、前回紹介した「波の収縮」と同じ意味で、より一般的な呼び方だと言える。

このような解釈に反発したのが、量子力学の創始者でもあるアルバート・アインシュタイン(1879〜1955)とエルヴィン・シュレーディンガー(1887〜1961)である。

コペンハーゲン解釈では、「ミクロな物体(電子など)の状態は、観測を行うことによって初めて決まる」と考える。アインシュタインはこの考え方に反発し、物理学者アブラハム・パイス(1918〜2000)に対し、「月は君が見ているときにしか存在しないと、本当に信じているかね?」と尋ねたという(『神は老獪にして…アインシュタインの人と学問』アブラハム・パイス著)。量子力学の考え方を推し進めれば、月のようなマクロな物体すら、見る(観測する)前には、そこに存在するとは言えなくなってしまう。そんなことはあり得ない。アインシュタインはそう考えたのだ。またアインシュタインは「神はサイコロを振らない」とも語ったという。物理法則がサイコロのように確率に支配されているということに、アインシュタインは納得しなかったのだ。

量子力学の観測問題

半分死んでいて、半分生きている猫は存在できるか?

量子力学の基礎方程式「シュレーディンガー方程式」にその名を残しているシュレーディンガーも、コペンハーゲン解釈に反発した1人だ。シュレーディンガーがコペンハーゲン解釈(正確には後述する、コペンハーゲン解釈をさらに推し進めた解釈)を批判するために用いた思考実験が、有名な「シュレーディンガーの猫」である。

なかの様子が見えない箱に、猫と毒ガス発生装置、そして放射性物質と放射線の検出器が入っている。放射性物質が放射線を出すと、それを検出して毒ガスが発生し、猫は死んでしまう。一般に放射性物質の原子核は不安定な状態になっており、時間が経つと放射線を出し、より安定な状態になろうとする。これを放射性崩壊と呼ぶ。放射性崩壊は量子力学に支配された現象であり、いつ起きるかは確率的にしか予測できない。つまり、放射性物質の原子核は、観測するまでは、「崩壊していない状態」と「崩壊した状態」の重ね合わせになっているのだ。

コペンハーゲン解釈に基づいて単純に考えると、放射性崩壊と毒ガスの発生、そして猫の生死は連動しているので、放射性物質の原子核が「崩壊していない状態」と「崩壊した状態」の重ね合わせになっているなら、猫も「生きた状態」と「死んだ状態」が重ね合わせになっていることになる。いわば半死半生の状態だ(図1)。そして観測者が箱を開けてなかの様子を確認(観測)したときに初めて、状態の収縮が起き、猫の生死が確定することになる。しかしシュレーディンガーは、猫が半死半生の状態になるなどあり得ず、このような誤った結論を導いてしまう解釈は誤りだと主張したのである。

コペンハーゲン解釈は、現在でも量子力学の標準的な解釈だとされているが、どの段階で、どのような仕組みで状態の収縮が起きるのかについては、研究者によって考え方に幅があるようだ。おそらく多くの物理学者は「半死半生の猫」があり得るとは考えていないだろう。通常は、マクロな物体である検出器が放射線を検出した時点(放射線と相互作用した時点)で、状態の収縮が起きるとみなされる。量子力学が適用されるのはミクロな物質に対してだけであって、マクロな物質と相互作用が起きた時点で状態の収縮が起きる、と考えるわけだ。しかしミクロとマクロには明確な境界線はない。実際、近年では、条件さえそろえば、比較的大きなサイズでも量子力学的な現象が顔を出すことが様々な実験で明らかにされている。

どういった条件が整えば、どのような仕組みで状態の収縮が起きるのか(観測と言えるのか)については、詳しくは分かっておらず、このような問題は量子力学の「観測問題」とよばれている。量子力学の解釈とは、基本的に観測問題に対する立場の違いだと言える。

連載の第1回でも言及したが、量子コンピューターでは、量子ビットの重ね合わせ状態を維持しながら計算を行っていく。その際、周囲の環境(装置や空気など)との相互作用ができる限り起きないようにする必要がある。量子ビットが周囲の物質と相互作用して量子ビットの重ね合わせ状態が崩れてしまうと(状態の収縮が起きてしまうと)、計算がそこでストップしてしまうからだ。そのため、状態の収縮は、量子コンピューターにおいても非常に重要な問題となっている。

状態の収縮を起こすのは、人間の意識?

実はシュレーディンガーがこの思考実験を用いて批判したのは、コペンハーゲン解釈をさらに極端に推し進めたフォン・ノイマン*2(1903〜1957)とユージン・ウィグナー*3(1902〜1995)の解釈だった。ノイマンとウィグナーは、放射線の検出装置も、猫も、観測者も、究極的には電子のようなミクロな物質で構成されているのだから、マクロな物質と相互作用するだけでは状態の収縮は起きないと考えた。ではいつ状態の収縮が起きるのか? ノイマンとウィグナーは、実験結果が観測者の「意識」に上った段階で、状態の収縮が引き起こされる、と考えた。

*2:ノイマンはハンガリー生まれの数学者で、量子力学に関する研究のほか、コンピューター理論の創始者の1人としても有名だ。プログラムをメモリに記憶し、これを逐次読み込んで実行する「ノイマン型コンピューター」に名を残し、コンピューターの父とも言われる。

*3:ウィグナーはハンガリー生まれの物理学者で、原子核と素粒子の理論についての功績によって、1963年にノーベル物理学賞を受賞している。

この解釈にシュレーディンガーが反発したのも無理はない。ノイマンとウィグナーの解釈は、意識(心、精神)を物質とは異なるものとみなしており、多くの物理学者たちが嫌う、いわゆる二元論的な主張だったからだ。

意識(consciousness)がなぜ生じるのか、どのようにして生じるのかについては、現代科学においてもほとんど解明されていない。脳のニューロン(神経細胞)どうしが電気的な信号や化学的な信号(神経伝達物質の受け渡しによる信号)をやりとりする結果として意識が生じる、という大枠は分かっているが、詳細は分かっていないのだ。

DNAの二重らせん構造を発見した1人として著名なフランシス・クリック(1916〜2004)が、1990年頃から意識の研究に取り組み始めた影響もあって、近年になってようやく研究が活発になってきてはいる。しかし、そもそも意識の問題が科学で解明できるのかすら、よく分かっていない。近年は「AI(人工知能)に意識は生じるのか」が議論されることも多くなってきたが、そもそも自分以外の他人に意識があるかどうかを確認する手段すら確立していないのだ。ノイマンとウィグナーが量子力学の解釈に意識を持ち出したのは、ある意味で現代科学における“禁じ手”とも言えるものだったのである。

人間は、重ね合わせ状態になれるか?酒

シュレーディンガーの猫の発展版である「ウィグナーの友人」という思考実験は、私たちをさらに混乱させる。実験室の中には、シュレーディンガーの猫の実験のセット一式と、ウィグナーの友人がいる。ウィグナーの友人は実験開始から1時間後、箱を開けて猫の生死を確かめる。その後、ウィグナーの友人はウィグナーに電話し、猫の生死を伝える、という思考実験だ(この思考実験には様々なバリエーションがある)。

ウィグナーの友人の立場からすれば、箱を開けた時点で重ね合わせ状態は崩れているだろう。しかし、ウィグナーの立場からすれば、友人から実験結果を聞くまでは「生きている猫を見た友人」と「死んだ猫を見た友人」の重ね合わせ状態になっているとも考えることができる。果たして人間の重ね合わせ状態などあり得るのだろうか? このように観測者が2人登場すると、問題はさらに複雑化する。

量子コンピューターの生みの親も支持した「多世界解釈」

「猫が生きている世界」と「猫が死んでいる世界」が存在しつづける?

実は量子力学の解釈の中には、状態の収縮(波の収縮)を考えないものもある。そのような解釈として有名なのが、いわゆるパラレルワールド(並行世界)の存在を仮定する「多世界解釈」である。多世界解釈の原型は、1957年にヒュー・エベレットIII世(1930〜1982)が提唱した。

多世界解釈に基づいてシュレーディンガーの猫の思考実験を考えてみよう。通常の解釈では、放射線が観測された瞬間に、原子核の重ね合わせ状態が崩れ、「原子核が崩壊していない状態」は消え去ってしまう。一方、多世界解釈では、観測前は「原子核が崩壊していない世界」と「原子核が崩壊した世界」が重ね合わさっていると考える。世界とは、観測者や実験室の外まで含めた、文字通り世界全体のことだ。重ね合わせ状態になっている世界どうしは互いに影響を及ぼし合う(干渉を起こす)ことができる。

しかし、一方の世界で観測が行われると(放射線がマクロな物体である検出器と相互作用を起こすと)、「原子核が崩壊していない世界」と「原子核が崩壊した世界」が断絶し(干渉を起こさなくなり)、独立した二つの世界(パラレルワールド)に枝分かれする。観測前の2つの可能性が、観測後も消えてしまうことなく存続しつづける、と考えるのが、通常の解釈とは異なるところだ。つまり、半死半生の猫といった状態を考えるのではなく、「猫が生きている世界」と「猫が死んでいる世界」が枝分かれして、ともに存在し続ける、と考えるわけだ(図2)。

コペンハーゲン解釈では、量子力学に支配されたミクロな世界(「シュレーディンガーの猫」の思考実験における放射性物質の原子核)とは独立した存在として、「外部の観測者」を考えた。外部の観測者が行う観測によって、ミクロな世界で状態の収縮が起きる、と考えるわけだ。一方、多世界解釈では、観測者もミクロな世界と一体のものだとして、観測者も量子力学に支配されていると考える。多世界解釈では、状態の収縮を考えないので、ミクロな世界から独立した外部の観測者なるものを想定する必要がないのだ。

多世界解釈によると、可能性の数だけ世界が枝分かれして増えていくので、事実上、無限とも言える数のパラレルワールドが今この瞬間にも、同じ場所に共存していることになる。しかもそれぞれのパラレルワールドには、“別のあなた”が存在することになるのだ。私たちの人生がどこまで量子力学に支配されているのかは不明だが、全く違う人生を歩んでいるあなたも、そこには存在しているかもしれない。

枝分かれしたパラレルワールドどうしは完全に断絶してしまう。そのため、SFのようにパラレルワールドを行き来するといったことは残念ながらできない。パラレルワールドどうしは互いに影響を及ぼすことは一切ないし、パラレルワールドに情報を伝えるなんてこともできないのだ。

多世界解釈は、宇宙誕生の研究と相性がいい

あまりにも突飛な考え方なので、多世界解釈の支持者は当初は少数派だった。しかし、1980年代以降、物理学に基づいて宇宙の誕生などを解き明かす、宇宙論(cosmology)という分野の研究が活発になってくると、多世界解釈を支持する研究者も増えてきた。

現在の宇宙は膨張していることが天文観測から分かっているが、逆に言えば、過去の宇宙ほど小さかったことになる。時間を遡っていけば、宇宙が原子や原子核よりも小さかった時代があったことになるのだ。そのようなミクロな宇宙を理論的に扱うには、量子論*4の考え方が必要になってくる。つまりミクロな宇宙自体の重ね合わせ状態を考える必要が出てくるわけだ。しかし宇宙に「外」はないので、宇宙から独立した外部の観測者は想定できない。しかし多世界解釈なら外部の観測者を必要としないので、ミクロな宇宙を量子論に基づいて扱うことができるのである。

*4:量子力学の考え方を基にした様々な理論を総称して「量子論」と呼ぶ。

物理学者に限らず、科学者たちが理論の善し悪しを判断する指針の一つに「オッカムの剃刀(かみそり)」がある。オッカムの剃刀とは、ある現象を説明するときに「仮定が少ない説明の方が優れている」という考え方だ。多世界解釈の支持者からすると、「状態の収縮」という仮定を必要としない分、多世界解釈は他の解釈より優れているということになる。一方で、状態の収縮を必要としない代わりに、無数の世界の存在を仮定するわけなので、多世界解釈に批判的な研究者からは不自然な解釈だとみなされている。

量子コンピューターの生みの親は多世界解釈を支持

量子コンピューターの概念の提唱者であるデイヴィッド・ドイッチュ(1953〜)は、多世界解釈の支持者として有名だ。ドイッチュに言わせれば、量子コンピューターが超高速で計算を行える理由は、たくさんのパラレルワールドで分担して計算を行っているから、ということになる。

量子コンピューターの量子ビットは計算の間、0と1の重ね合わせ状態になっている。例えば2個の量子ビットなら、「00の情報を表現している世界」「01の情報を表現している世界」「10の情報を表現している世界」「11の情報を表現している世界」が重ね合わせになっており、それぞれの世界で計算が進む。n個の量子ビットなら2n個の世界で同時並行で計算が進むので、計算が高速になる、というわけだ。

ただし、第1回「量子コンピューターを巡る誤解──量子コンピューターはなぜ『計算が速い』と言えるのか?」でも説明したように、量子コンピューターでは、多数の量子ビットの重ね合わせ状態を保ったままで計算を行った後、最終的に観測を行うので、得られる答え(多数の量子ビットによって0と1で表現された情報)は1つだけである。「パラレルワールドで行われた多数の計算結果がすべて同時に得られる」というわけではないことには注意してほしい。また、量子コンピューターの概念の提唱者であるドイッチュは多世界解釈の支持者だが、「量子コンピューターは多世界解釈でないと説明できない」というわけでもないので、そこも誤解のないようにしたい。

多数の解釈があっても実用の面では困らない

量子力学は誕生から100年ほどの歴史がある。また、パソコンやスマホなどのIT機器に使われる半導体の性質は、量子力学に基づいて理解されており、量子力学は現代社会を支えていると言っても過言ではない。そんな量子力学に複数の解釈がある、と聞いて驚かれた読者の方もいるかもしれない。今回紹介した解釈以外にも多数の解釈があり、哲学者をも巻き込んで、今も議論が続いているのだ。

ただし、量子力学に複数の解釈があるといっても、研究者が使っている方程式などの数式は、基本的には同じだ。それらの数式が何を意味するのかについての解釈が、研究者によって異なっているのである。そのため、支持する解釈が異なっていても、問題の解き方は基本的には同じであり、実用的な面では量子力学に複数の解釈があっても別に困ることはない。

また、数式上は基本的に同じなので、どの解釈が正しいのかを実験によって検証することは難しい。そのため、量子力学の解釈は物理学の問題ではなく、哲学の問題だと考える人も多い。研究者人生をかけても答えが出ない可能性が高い、量子力学の解釈の問題には深入りすべきではないという意見も根強く、量子力学を学ぶ際の心構えとして、「Shut up and calculate!(黙って計算せよ!)」といったフレーズもよく使われる。実際、そのような姿勢の研究者が多かったからこそ、半導体をはじめとする量子力学のテクノロジーへの応用が急速に進んだのだとも言えるだろう。

自身がどのような解釈を支持しているのかを明確に主張する研究者は、特に日本ではそれほど多くない。シュレーディンガーの猫やウィグナーの友人の思考実験において、どの段階で、どのようにして状態の収縮が起きるのか、その説明の仕方は研究者によって異なる可能性があるのだ。

最終回の次回は、量子力学の解釈についての論争から生まれた概念「量子もつれ」(量子絡み合い、量子エンタングルメントなどとも呼ばれる)について紹介する。量子もつれは、量子コンピュターの高速計算にも関わる、量子情報技術の要の1つとなっている概念である。