ダンテ「神曲」の講義を読んでみるvol.1

こんにちは!今日は最近届いた本がとても刺激的だったので紹介してみます。

タイトルはダンテ「神曲」講義。今道友信さんによるものです。もともと講義として開催された物を書き起こして書籍化したものです。

そもそもダンテって誰やんねん、という声が聞こえてきそうですが笑 イタリア文学最大の詩人であり、ルネサンスあたりの人です。

実はクラシックピアノを弾く人には結構有名な人でして、こういう曲があるんです。

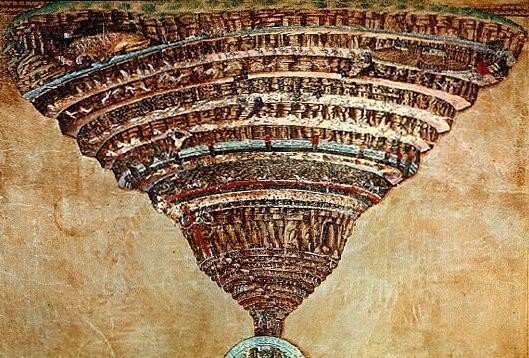

リストという作曲家がヴィクトル・ユゴーがダンテについて書いた詩集からインスピレーションを得て作曲しました。ざっくり言うと地獄と煉獄と天国の様子を描いています(雑)

そんなわけでクラシックピアノ弾きには避けて通れないダンテの『神曲』ですが、いかんせん古いしとてつもなく長いのです。僕も高校生の時に先程の曲を弾いたので、ひーひー言いながら神曲を読んだのですが、よくわからなかったです。特に天国篇(頼むから新海誠みたいに主人公空に飛ばして、分かりやすく感動させてくれ!)

この歳になってようやく向き合えるかなと思ってきたのでもう一度ダンテに立ち向かってみようかなと思った時に見つけたのが今回の本です。

結構分厚いし、講義かぁと身構えていたのですが、読み始めてみるとスッと頭に入ってくる。分かりやすい、面白い!しかもダンテに限らず、歴史的背景まで加えて説明してくれるので実生活まで学んだ事が落とし込みやすい。

というわけで(長かった)これクラシック音楽に興味無い人でも面白いかも、と思ったことなど書いていきたいと思います!

まず、そもそも、クラシック(古典)とはなんぞや、から始まります。

世の中には古典を呼ばれるものが数多く存在します。古事記やユリシーズ、源氏物語にカラマーゾフの兄弟。古典は教養として知っておくべき、読んでおくべき。頭では分かっていても中々読めない。しまいには

古典読んでわてらになんの訳に立つんや!

とぶちぎれたりする笑 そんな疑問にこの本は一筋の光をあててくれて感動しました。というより、クラシックと呼ばれる作者はどのような気持ち、使命感で作品を残していたかが伺いしれました。

そもそもクラシックって何?

Classicという言葉はラテン語のclassicusという単語に由来するそう。この、classicus、艦隊という意味があります。意味わからないですよね?

遡る事ローマの時代、国家の危機に瀕した際は、寄付を募って軍艦を造りました。その事から、艦隊を寄付出来る人をclassisと呼んだそうな。それに対して、お金がなく自分の子供しか国家に差し出せない人をproletariusと呼びました。これはプロレタリアという労働階級を示す言葉になりました。

さて、このclassisですが、ただのお金持ちではなく国家を救いたいという気持ちを持った愛国者、という意味も含んでいました。そこから派生して人生において心が危険にさらされた時、本当の意味で精神の力を与えてくれる偉大な芸術をクラシックと呼ぶようになりました。

深い!

でもこれは共感でしかないんですよね。どんな逆境に立たされようとぶれなずに立ち向かう人っていらっしゃるじゃないですか。キングコングの西野亮廣さんや堀江貴文さん。共通して言えるのが、古典に対して造形が深いんです。西野さんであればギリシャ神話などから着想を得ていますし、たびたび孫氏の兵法に触れられる。ホリエモンさんであれば生命組織に対してとても深い造形がある。

最近アル研究所のけんすうさんが、未来で何が変わるかを予想するのは難しい、でけれども何が変わらないかを推測するのはわりとたやすい。例えば、十年後にスマホに変わるデバイスが出るかどうかは未知数だけど、十年後も人が言葉を使ってコミュニケーションを取ることは変わらないだろう、的なことです。

じゃあ、変わらない物、あるいはより普遍的な形で人類が引き継いで来たものってなんだろう、となるとそれは古典とよばれる芸術なんです。百年前も千年前も人は恋愛するし、喧嘩もする、ただし様式だけが変わっていく。その変わらない部分を学ぶことによって、人ってこういうものだよね、というのが納得できる。そこの骨組みを押さえているから、彼らは動じない。

古典を学ぶ。古典に学ぶ。

まさかここまでの気づきを与えてくれるとは思わずおもわずニヤニヤしています笑 面白そうなのでシリーズ化しようと思っています。

この本が気になった方はこちら。

次回は、人の生理的なところまで芸術は入りこんでいるんだなぁ、と思った感動的なエピソードがあったのでそれについて書きたいと思います。

ここまで読んで下さりありがとうございました。ではまた!