難読標識: 一瞬でこれを判断できる? (静岡県磐田市)

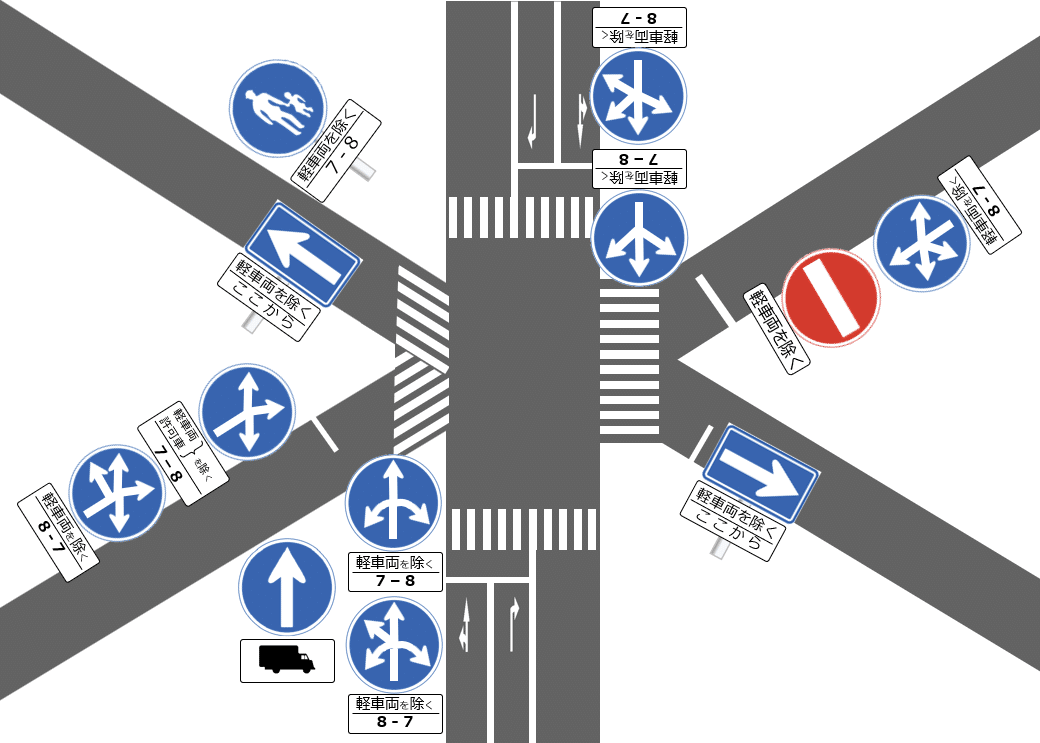

交差点に「指定方向外進行禁止」が3つ、そのうち異形矢印標識が2つある交差点が存在する。

昔から良くネタにされる2連異形矢印標識

静岡県磐田市のJR磐田駅北側にあるすずかけの道と久保川の支流が交わる付近にある交差点にある異形矢印標識は、かなり昔からSNSでも話題になっていた。この交差点で見られる指定方向外進行禁止の標識は以下の通りである。

交差点の状況

このような複雑な指定方向外進行禁止の標識が設置されている背景を、交差点を中心とした標識の設置から読み解いてみよう。

交差点自体は六叉路となっている。この交差点には規制は3つ存在する。

● 車両進入禁止 (軽車両を除く)

● 歩行者等専用 7~8時の間 (軽車両を除く)

● すずかけの道北行きの大型等の直進のみ

そして、現状の標識の設置は、最初の2つの規制については規制される道路の入り口の規制標識と、指定方向外進行禁止の標識で二重に規制をしている状況である。規制標識という意味では二重規制になっているところは指定方向外進行禁止の標識を間引くことで規制内容は同一のまま標識数を減らすことができる。後は、分かりやすさの問題である。

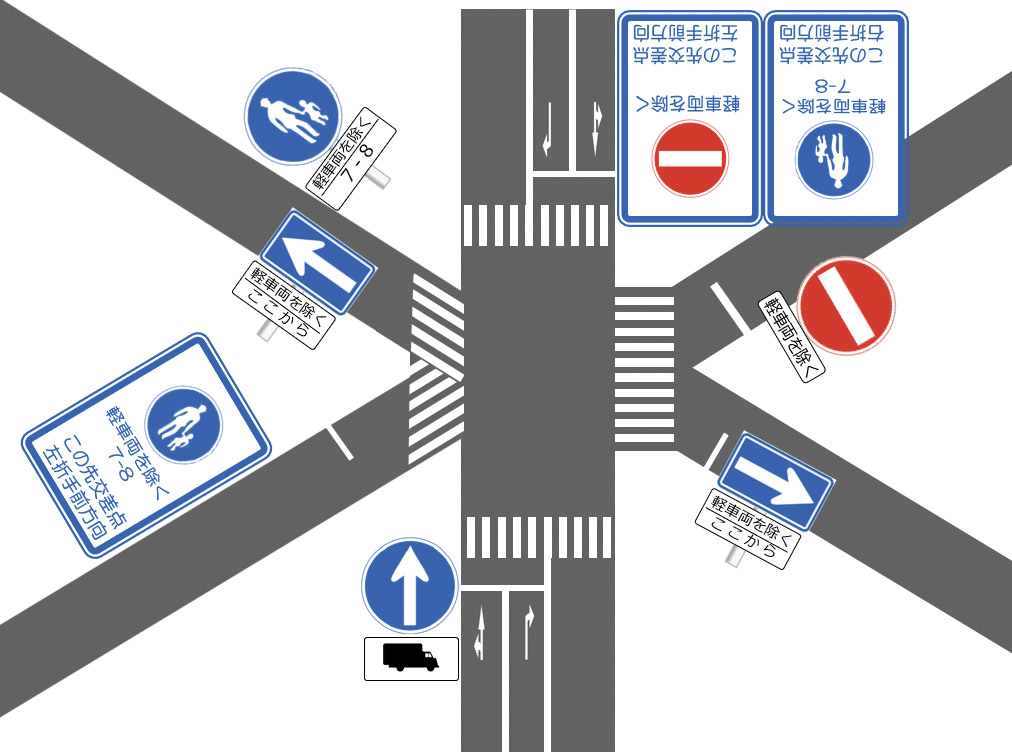

規制標識のシンプルな代替案

規制標識はもう少しわかりやすくならないものか。ここでは現実的な解も含め、2案検討してみた。

東京都方式+単体規制予告標識

ここで筆者が東京都方式と呼ぶものは、二重規制になる規制標識を極力ひとつ削減して標識数を減らすやり方である。主に指定方向外進行禁止の標識が削減される。このため指定方向外進行禁止の標識が複数並ぶケースが削減され、運転手がどの標識を見ればいいかの戸惑いが軽減される。

一方、交差点を曲がってみたらいきなり規制標識があって通れない、というケースも発生するため、鋭角に曲がる場所には別途規制予告標識を設置して分かりやすくしている。

千葉県方式 (地図型の規制予告標識)

もう一つの方法は、同様に指定方向外進行禁止の標識を削減したうえで、交差点の地図上に規制標識をプロットする千葉県方式の規制予告標識を置く方法もある。この方式の方が分かりやすいと思われ、主に千葉県を中心に普及している。一方、標識の中身は交差点毎にカスタマイズが必要になるため、標識設置者側の手間はかかる。

*

こちらもどうぞ。