標識一覧にあるけど存在意義がわからない標識5選

標識一覧には、通し番号で96種類、合計約200種類もの様々な標識が例示されている。教習所では一通り習っているはずだが、実際に見たことがある標識、ない標識もあるだろう。それぞれ何らかの役割を果たしている。

しかし、中には「これは意味がない!」「実際にもう使われていない」という標識も存在する。この記事ではそのような標識5種類を紹介する。

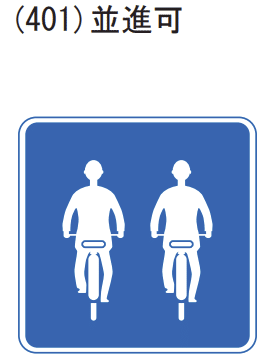

(401) 並進可

「並進可」という指示標識は、2台の普通自転車が並進できる道路であることを指定する。日本の道路交通法では、自転車の並進は禁止されている。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (以下、標識令)では、以下のように記載されている。

交通法第六十三条の五の道路標識により、普通自転車が他の普通自転車と並進(三台以上並進することとなる場合を除く。以下この項において同じ。)することができることとすること。普通自転車が他の普通自転車と並進することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端(に設置)。

この標識、そんなに多くのニーズがあったわけではなく、2000年代後半には、愛媛県新居浜市の工場への通勤に使われる3ルートの合計7箇所、滋賀県野洲市のサイクリングロードの合計3箇所、全国で合計10箇所しか確認されていなかった。

こんな標識あるのですね(* ̄ρ ̄)”ほほぅ…

— げんさん。 (@f_gensan) November 11, 2016

自転車並走可なんですってよ奥さん(ノシ >ω<)ノシ バンバン pic.twitter.com/pE0dtAt1xc

しかし、愛媛県、滋賀県とも2018年には撤去となり、その後公道上からは絶滅した。

交通公園、博物館ではいまでも残っているところがあるのと、サイクリングロードで図柄が転用された看板が使われているケースもあるようだ。

自転車並進可の #標識 は無くなってしまった様だが、図柄だけならまだ見ることが出来る。

— ハルニチ (@harunonichinich) June 27, 2019

宇都宮市の郊外に、自転車並進可の絵を使ったサイクリングロード案内の看板が設置されている。そのサイクリングロードに並進可の標識があるという可能性は・・・無さそうかな。 pic.twitter.com/iBcg03HDFt

かつて並進可が設置されていた区間は、以下の地図で確認できる。

ちなみに、日本では自転車の並進は許していないが、海外では許しているところも結構見受けられるとのこと。

いずれにしても、日本の公道上では、車道でも歩道でも2台以上の自転車で並進しないように心がけよう。標識によって許可されている場所も、もはや存在しない。

(405) 優先道路

「優先道路」という指示標識は、交通整理の行なわれていない交差点において自分が通行している道路が優先道路であることを示す標識である。標識令では以下のように記載されている。

交通法第三十六条第二項の道路標識により、優先道路として指定すること。優先道路として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端(に設置)。

交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない、と道路交通法第三十六条で定められている。

同法による優先道路の定義は「道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」である。

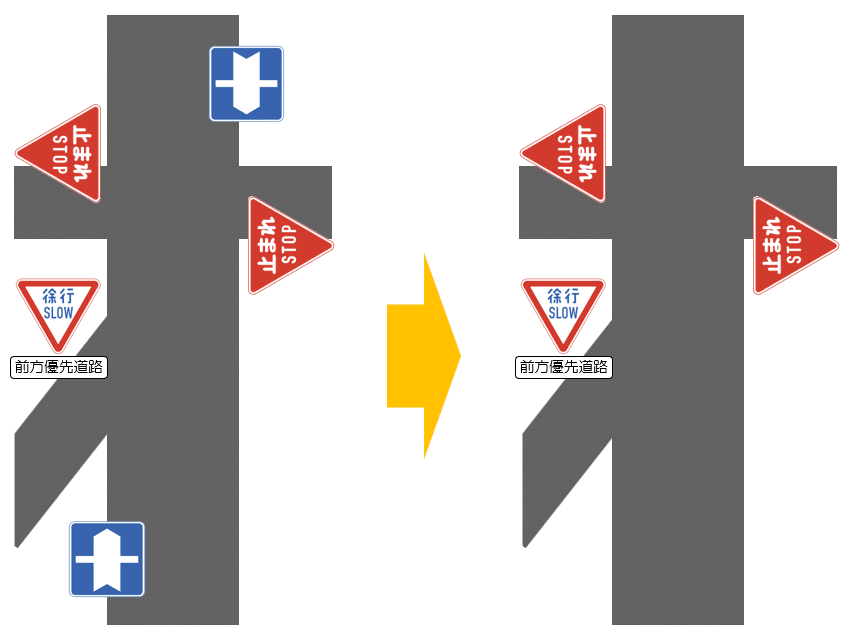

つまり、以下のようなケースでは優先道路とそうでない道路の区別が明らかである。中央線がある道路同士でも、交差点の中で一方の道路の中央線や車両通行帯が伸びている場合はそちらの方が優先道路となる。

ただし、これらのように交差道路との関係が明確でない場合、「優先道路」標識を設置して優先道路であることを指定することになる。

なにげに初めて見た、優先道路の標識 pic.twitter.com/wbHRQLxGzW

— 縹(はなだ) (@absol_359) July 27, 2024

「優先道路」の標識は筆者が確認している限り、現存している規制区間は全国で10箇所ある。青森県に1地点、宮城県に2地点、群馬県に1区間、茨城県に3地点、石川県に3区間ある。青森県、宮城県、茨城県のものはひとつの交差点に対して規制しており、群馬県と石川県の合計4区間は、ある程度長い区間の複数の交差点にわたり規制している。

規制区間の詳しい場所は、以下の地図で確認できる。

群馬県伊勢崎市羽黒町の規制区間は約400mにわたり、県道295号に並行する一筋違いの中央線がない生活道路に対して指定されている。

群馬県伊勢崎市に新設された優先道路、実際に見に行きました。県営羽黒住宅前の350mが規制区間で計7枚。2008年に廃止になったはずの「一時停止・前方優先道路」も新設されていました。 https://t.co/ax6vRjokxb pic.twitter.com/Guw57FiWkZ

— 滝原渡(道路標識調査ノート) (@cluesign) April 27, 2024

石川県金沢市周辺の3区間は、国道8号および海側幹線の、中央分離帯が広すぎる道路に対して設置されている。3区間とも規制区間が最大約10kmと長い区間にわたって規制されているのが特徴である。

金沢は優先道路の標識の宝庫だったりする#標識 pic.twitter.com/QDrdfYnNKx

— クニヒロ (@JOBAN_EXPWY) October 4, 2020

しかし、いずれの場合も優先道路の標識は必須でないように筆者には見える。同じような状態の道路は全国に他にもあるが、敢えてこれらの10区間だけに標識を設置する理由はない。交差道路には「止まれ」や「前方優先道路」の標識を立てておけばいいだけである。標識を見ても意味がわからないドライバーも多いと思われるため、廃止してしまってもよいのではないだろうか。

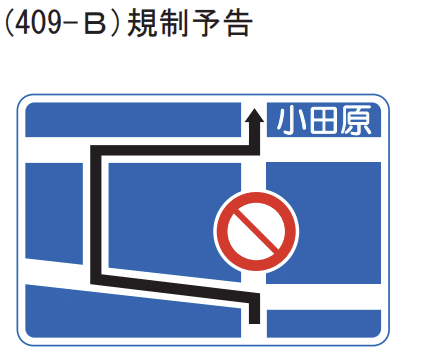

(120-A・B) まわり道

「まわり道」の案内標識は、まわり道を示す道路標識である。標識令では以下のように記載されている。

まわり道を示す必要がある交差点の手前の左側の路端

しかし、この標識、なかなか見ることは出来ない。「まわり道」と言われても、どこに行くためのまわり道なのかがわからないため、通常は案内標識や看板で代用されている。

「まわり道」標識、道路標識一覧に載ってるけど、初めて現物に会えたよ😆 pic.twitter.com/Escft9Yb2h

— まんたんルーレット by47 (@by479) August 13, 2023

また、(120-B)については、「(409-B)規制予告」の指示標識と酷似している。描かれている規制標識が(120-B)のものは道路管理者が設置するもの、(409-B)は公安委員会が設置するもの、という違いがあるが、規制予告標識は道路管理者でも公安委員会でも両方が設置可能である。

そのため、まわり道の標識は存在意義が感じられないのである。

(215) その他の危険【補助標識無しの場合】

「その他の危険」警戒標識は、標準で定義されている警戒標識で表現できない危険を知らせるための標識である。標識令では以下のように記載されている。

車両又は路面電車の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端

独自図柄の警戒標識が作られる場合もあるが、本来は「その他の危険」と注意すべき内容を記載した「補助標識」のセットで危険を知らせる。

しかし、実際には補助標識が設置されていない「その他の危険」が結構設置されている。補助標識だけ破損してしまっているケースもあるだろうが、そうでないものも結構あるようだ。

謎の「その他の危険」標識。何にも理由が書いていない。東城~上下にも単独であったけど、こちらも何も理由が書いていない。 pic.twitter.com/jYXMQiO3E9

— 𝙆𝙞𝙈❕(手洗い・マスク・引きこもり) (@ktwit142) July 13, 2024

こうなると、何を警戒すればいいのかが分からない。不安だけ煽っておいてその内容が分からないのは実に迷惑である。自動車でも運転中に突然警告音が鳴ったりハンドルがロックされたりするが、原因を音声や表示で知らせてくれないものがあるが、それと同じくらい迷惑だ。

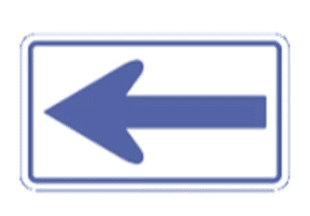

(番外編) 左折可

「左折可」は、標識一覧には載っていない、道路交通法施行規則第三条で定められた標示である。信号機のある交差点の手前に設置されている場合があり、その場合は信号の色にかかわらず常時左折が可能であることを示している。

左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。

しかし、この標示、全国で約280交差点にしかないレア標示である上に、一方通行標識と似ているため、信号が赤になっていると左折せずに手前で停止してしまい、後ろの車にクラクションを鳴らされるといったことも頻発しているようだ。

そのため、県によっては撤去する動きも広がっている。

この標示の替わりに、信号機に常時点灯する左折矢印を設置すれば、この標示は全廃できるのではないだろうか。(電気代などのコストは多少上がってしまうかもしれないが)

交差点の詳しい場所は以下のマップで確認できる。

*

こちらもどうぞ。