New Normal時代のマーケティング戦略①「向き合うニーズを見極める」〜WAN University #5

■前回の振り返り

前回は、マーケティングを行う上でまず必要となる「環境分析」について学んだ。

現在いろいろなところで、変革の時代だと言われている。

しかし、「前よりも良くなる」ということを前提にしなければ、元に戻ってしまう。

そもそも、前ってそんなに良かったのか?移動が必要なくなった方が効率的ではないか?という視点を持つことが第一歩。

つまり「未来志向」が鍵になる。

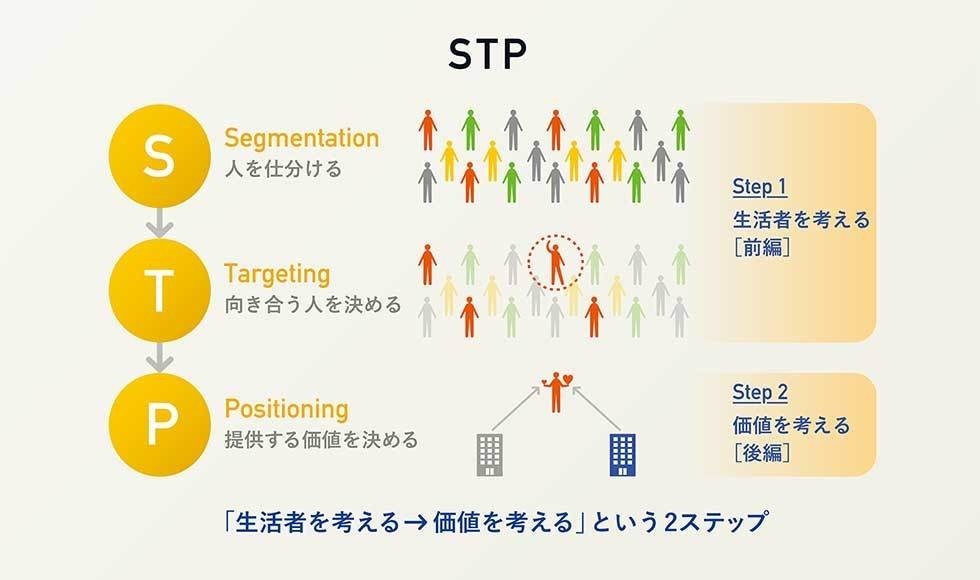

今回も、未来を意識して、マーケティングの基本「STP」を考えていこう。

■1. そもそもSTPとは?

そもそもSTPとは、何か?というと、

S:セグメンテーション

T:ターゲティング

P:ポジショニング

「博報堂の流儀」によると、セグメンテーションとターゲティングをまとめて「生活者を考える」ステップとし、ポジショニングで「価値を考える」ステップとするのがスマートなやり方だ。

■2. 第1ステップ「セグメンテーション」とは?

マーケティングというと、すぐに頭に浮かぶであろう「ターゲティング」。

その、ターゲティング以前にある「セグメンテーション」とは一体何か。

segmentationを辞書で引くと、以下のような定義がなされている。

[segmentation]

【名】区分け、分割、区分、市場[顧客層]細分化

https://eow.alc.co.jp/search?q=segmentation

つまり、「人を分ける」プロセスのこと。

当然ながら、漠然と、商品を売り出したところで、それを欲しいという人がいなければ、お金を得ることはできない。

まずは、自分の提供するサービスを求めている人、価値と捉えてくれる人はだれか?を考えることが必要だ。

逆を言えば、客にしない相手を定めるということでもある。

例えば、学生はよく、好きなことやしたいことをしようとしてしまう。

しかし、それが求められている場所を分析し、

そこに向けて発信し、届けることができなければ、自己満足にしかならない、というわけだ。

■3. 第2ステップ「ターゲティング」

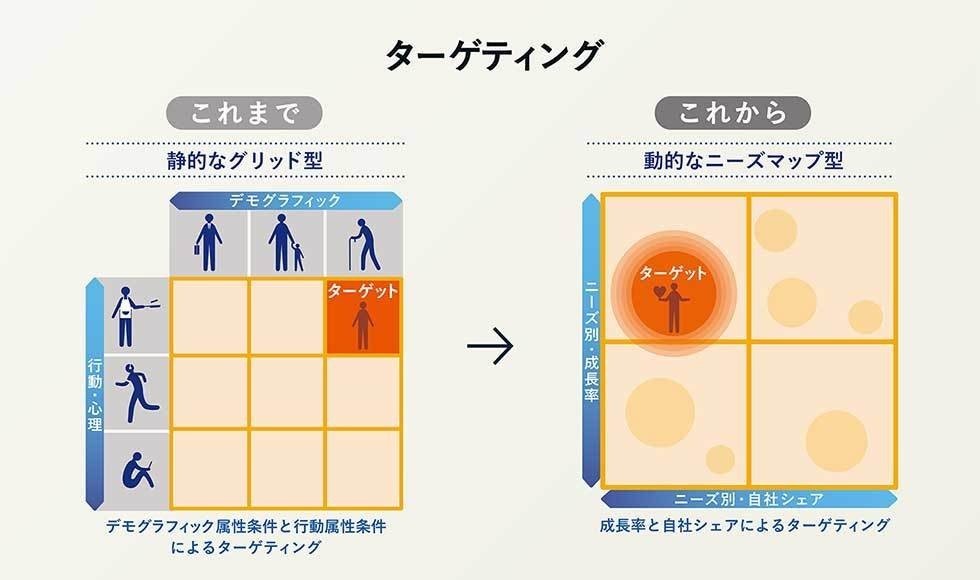

従来のセグメンテーションでは、デモグラフィック(人口統計学的属性)や、サイコグラフィック(心理学的属性)に基いた手法がとられてきた。

わかりやすい例を挙げると、就活や結婚、出産などのライフステージをベースに様々なビジネスを展開してきたリクルートグループ。

しかし、最近は、リクルートの戦略も大きく変わりつつある。

それは、世の中が変化しているから。

その変化とは?

それは、変化のスピードが凄まじくなっているということだ。

その結果、時間軸も視野に入れることが求められるようになった。

属性に基づくターゲティングから、

「ニーズ」を起点としたターゲティングへ。

つまり、これからの時代を生き抜くには、

顧客情報をデジタル処理して分析し、ターゲットを定めていくことが求められる。

幸運なことに、現在、

デジタルをうまく活用すれば、

常に変化しているマーケットの情報を処理することが簡単にできてしまう。

つまりは、この社会の変化に気が付き、未来を意識できるかが鍵になる。

それができれば、様々な技術によって、実行は可能なのだ。

■4. ターゲティングの事例

セグメンテーションとターゲティングの例として、森戸氏はセミナーを挙げていた。

多くのセミナーを手がける森戸氏は、「相手の状況を判断し向き合う」ことが良質なセミナー作りには欠かせないと述べる。

だが一方で、良質なセミナーを理解するには、参加者にもある程度の知識が求められる。

よって、自然と、ある程度の知識と好奇心のある人が森戸氏のセミナーに集まることになるのだ。

自分の提供するサービスにしっかりと芯を持っておくことが大切だと改めて感じた。

■5. 就職活動とマーケティング

前回に引き続き、これから社会に出る私自身の「マーケティング」について考えてみよう。

森戸氏によると、マーケティングを理解している経営者は、優秀か優秀でないか、といったぼんやりとした区分けはしない。

なぜなら、前述のように、

自社の求める人材をはっきりと定めていれば、

それに合うか合わないか、といったはっきりとした判断基準が生まれるからだ。

そして、はっきりとした基準があれば、

それを満たす人材がどのような環境下にあるかを分析し、リーチを試みることができる。

つまり、これまでのように「母集団を増やす」採用活動ではなく、求める人材に直接アプローチする「スカウティング」を行うようになるのだ。

しかし、就職活動において、企業側が、

各企業にぴったりの人材を採用しようと動くためには、まず、ターゲティングされる側の学生が情報発信をしておく必要がある。

つまり、満足のいくキャリアを積むためには、学生こそ、マーケティングをしなければならないのである。

カスタマーである学生が、企業へアプローチする、CtoB型というわけだ。

では、どのように情報発信をするのか?

そのためには発信するためのコンテンツ作りが必要になる。

失敗してもいいから、挑戦する。

ただ、ここで大切なのは、失敗しても、偽りなく発信していくこと。

「私は〜がしたくて、〇〇に挑戦したが、できなかった。」

ということを偽りなく伝える。

本人は悔しいかもしれないが、「〜したい」ということを伝える有力な情報となるのだ。

現在の就職活動では、企業に向けて自分の情報を提供する機会が少ないせいか、実際よりも自分をよくみせようとする学生が多い。

それが、定着度の低下にもつながっていることは容易に想像がつく。

私は言うまでもなく、作業をするための企業ではなく、やりがいをもって働ける企業で働きたいにという思いを強く持っている。

企業側が行うセグメンテーションやターゲティングにおいて、「向き合ってもらえる」ような情報発信が必要だと改めて感じた。

次回は最後のステップ「ポジショニング」。

次回は、STPの最後のステップ「ポジショニング」を学んでいく。

これまでの講義を通して、これからの時代を生き抜くには、すべてにおいてマーケティング思考が不可欠だということを学んだ。

引き続き、NewNormalを創る人材となるべく、これからのマーケティングを前のめりに修得していきたい。

このセミナーは以下のサイトを参考に開催しています。

いいなと思ったら応援しよう!