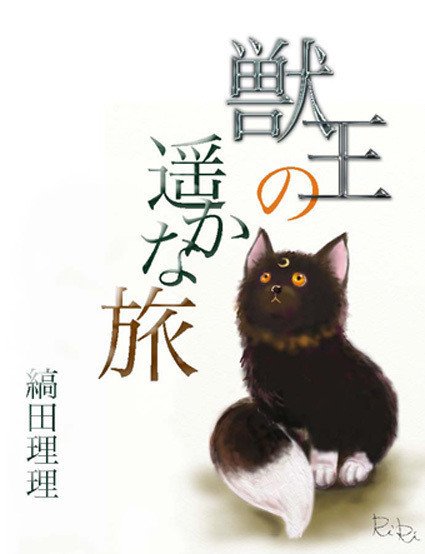

「ペテン師ルカと黒き魔犬」番外編《獣王の遥かな旅》

目を覚ますと、川の浅瀬で半分水に浸かっていた。

体中が痛い。

俺は、どうしてこんなところに……?

それからもっと重大なことに気づいた。

俺は、誰だ……?

分からない。

ここで目を覚ますより以前のことは何一つ思い出せない。

本流から切り離された水が淀んで作る滑らかな水面に自分の姿を映してみる。

(これが、俺……?)

水鏡に映っているのは、一匹の黒犬だった。

黒い長い毛が水を吸って全身に貼り付いている。

あまり大きくはなさそうだ。

口先は細く尖り、耳は三角にピンと立ち、長い尾と足の先は靴下を履いたように白く、まんまるな眼は麦酒のように明るい茶色だった。額には三日月そっくりの模様がある。

俺は犬なのか……?

なにか違う、と思った。思い出せないが、俺はこんなちびの黒犬ではなかった。

自分はもっと大きかった気がする。大きく、速く、強かった筈だ。

鋭い牙と、爪と、見事なたてがみを持っていた筈だ。

だが、具体的にどんな姿だったのかを思い出そうとすると、頭の中がぼやけて分からなくなってしまう。

(行こう)

頭の中の声が言った。

どこへ?

それは分からない。だが、行かなければ、と思った。

腹に力を込め、一声、バウ、と吠える。

柔らかい土に四肢を踏ん張って立ちあがり、力一杯ぶるぶると全身を震わせて被毛に染み込んだ水を弾き飛ばした。

張りのある毛はすぐに水を弾き、黒い薊花のようになってふわふわと全身を包んだ。

(よし。行くぞ)

川べりの泥に梅の花のような足跡を残し、俺は一歩ずつ歩き始めた。

◆◆◆

こうして放浪が始まった。

自分は何なのか。

何故、川で溺れていたのか。

うっすらと脳裏に浮かぶのは人間の男の姿だ。年齢も、顔形も分からない。

だが、その男が自分の主だったということは思い出せた。

男は、淡い金色の光を纏っていた。匂いのようでもあり、光のようでもある魔術のオーラだ。

霧に包まれたようなぼんやりした記憶の中で、そのことだけは覚えている。

主は魔術師だった。

自分は何なのか、なぜ小犬の姿なのか、どうして主から離れて川で溺れていたのか。

主を見つけ出せば全て分かる筈だ。

主を捜そう。そうすればきっと自分を見つけられる。

捜すのは人間のたくさんいる場所だった。

荷馬車を曳く馬の蹄に用心しながら町中を歩く。

広場、教会、市場……人間が多く集まる場所を捜しまわった。

時折どことなく覚えがあるような顔を目にすることがある。

主……? あの男は主かもしれない!

そのたびに期待に胸を膨らませ、駆けよって足元に纏わりついた。

(俺を覚えているか! 俺だ! 俺!)

バウバウバウ!

自分は人間の言葉が理解できる。だが、話すことはできない。

喉から出てくるのは犬の吠え声だけだ。

「なんだ? このちび犬」

(おまえは俺の主ではないのか……!?)

バウ! バウバウ!

「うるさいぞ、犬ころめ、あっちへ行け!」

そんなことを繰り返すうち、蹴飛ばされたり水をかけられたりする前に退散することを覚えた。

いずれにしろ彼奴等は主ではなかったのだ。

もし本当に主なら俺のことが判るはずだ。

稀に微かな魔術の匂いを感じることもあったが、どれも主のものとは比べ物にならないくらい薄いなものだった。

季節は巡り、暑い夏から冷涼な秋へ、そして残酷な冬がやってくる。

石畳が肉球に冷たい。しんしんと冷える。

小さな身体は保温には不利なのだ。

はやく主を見つけなければ。

主は自分を《本当の姿》にしてくれる。

《本当の姿》の自分ならばこんな寒さなどものともしないだろう。

(主……どこにいるんだ……どうして、いま、俺の側にいないんだ……)

ゆっくりと諦めが忍び込んでくる。

歩き疲れて道端の日溜まりにぺたりと座り込んだ。

もう何日も食べていない。肉球はひび割れ、爪はすり減って丸くなった。

不意に日溜まりに影が射した。見上げると、人間のこどもが陽射しを遮っている。

(こども。どけ。俺の陽射しを遮るな……)

こどもは小首を傾げ、それから後ろを振り向いて言った。

「父ちゃん、この犬飼ってもいい?」

「随分とちっぽけなわん公だな。羊番の役にも立ちそうにないぞ」

「えー! 飼いたいよう!」

「まあ、確かにこいつは飛び切り可愛いわん公だなあ」

こどもの父親らしい男にいきなり抱き上げられ、荷馬車の荷台にぽん、と乗せられた。

「ちゃんとおまえが面倒を見るんだぞ」

「うん! ぼく、可愛がる!」

荷車に乗り込んできたこどもにぎゅっと抱きしめられる。

こどもは俺を抱きしめ、頬ずりし、両手で毛皮をぐりぐり撫で回した。

(こら! 放せ! 無礼者! 本当の俺は強いんだぞ! 大きいんだぞ!)

魚のようにもがいたが、こどもはがっちり俺を抱え込んで放さなかった。こちらは腹が減って力が出ないのだ。

「うわあ、可愛い! 決めた! おまえの名前はクロチビだ!」

もはや抵抗する気力もない。

だが、その名はあんまりだ。

こどもの父親は小農園を営む農夫だった。

土地持ちなので比較的裕福だ。

俺を拾ったのは、農園で採れた作物を町の市場に卸しにきた帰りだったらしい。

粗く石を積んだ壁と藁屋根の素朴な家には、先住犬が二匹いた。

羊番をするでかい奴だ。

「シロとラポがクロチビをいじめたらどうしよう」

こどもは心配したが、問題はなかった。

二匹の犬は俺を見るとすぐに尻尾をさげ、恭しく口元を舐めにきた。

犬や狼はこうやって目上の相手へ恭順と服従を示す。

今までもそうだった。

どんな大きな犬も俺には臣下の礼を取る。

俺が見た目通りの小犬でないことが分かるらしい。

獣たちは俺に秘められた力を感じとるのだ。

(本当の俺は、きっと獣の王なのだ……)

そう思った。

朝と夕に与えられる肉入りのトウモロコシ粥に最初に口をつけるのは俺だ。

先住の二匹は俺が食い終わるまでおとなしく待っている。

「よかった。みんなクロチビが好きなんだね」

そうじゃない。

犬たちは俺を恐れているのだ。匂いで分かる。

だが、犬は言葉を喋れないからそれ以上詳しいことは分からない。

俺が食べ終えて皿から離れるとようやく二匹はおずおずと食い始める。

(おまえら、取り上げたりしないから落ち着いて食え)

二匹は恐れ入ったようにきゅーきゅー鼻を鳴らした。

家の土間には煮炊きをするための大きな竃 があり、一日中火が焚かれていた。

竃の前は俺の定位置になった。

外で風雨が吹き荒れていても、家の中は乾いていて温かい。

こどもが俺を抱き上げ、布団に連れ込む。

「クロチビ、一緒に寝よう」

暗い夜、布団の中でこどもは俺を撫でたり触ったりして安心する。

獣の王と一緒に寝るのだ。これほど心強いことはないだろう。

この家はこどもだけでなく、父親も母親も犬好きだ。

なにくれとなく世話をし、愛情を込めて触り、食べ物をくれる。

ここは悪くない場所だ。餌にも寝床にも困らない。

このままここに居つくのも悪くはないかもしれない、と思った。

主をあれだけ捜しても見つからなかったのだ。もう死んでいる可能性だってある。

人間たちは魔術師を忌み嫌う。みつけたら広場で火炙りにするのだ。

主は人間たちに殺されたのではないか……。

「……うーん……クロチビ……」

(なんだ? こども)

俺はこどもを舐めてやって寝かしつけ、布団の奥に潜り込んだ。藁を詰めた布団で人間のこどもと眠るのは、この上なく温かいのだ。

季節は巡った。

霜柱が溶けてぬかるみになり、水仙やスノードロップが顔を出した。気の早い小鳥が歌いはじめ、冬の間小屋に入れられていた羊たちは早く外で緑の草を食べたくてそわそわし出す。

(春がきたのか……)

だが、まだ外は寒い。

戸口が開いていてまだ冷たい風が吹き込んでくる。

押して閉めようと板戸に近寄った。

戸口の隙間から空が見えた。

冬の間、見ることのなかった青い空だ。

薄くかかる白い雲が空のドームの果てまで連なっている。

寒いじゃないか。竃の前に戻ろう……。

だが、どうしてか動けなかった。視線は青い空と白い雲に釘付けになったままだ。

(俺には、何かするべきことがあった筈だ……)

胸の奥が、ざわざわする。

(主……)

そうだ。主を捜すのだった。

地平線まで続く空。

この同じ空の下のどこかに俺の本当の主がいるかもしれないのだ。

ここは小さな犬にとって最高に居心地のいい場所だ。

外の世界では小さな犬に好意を持つ人間ばかりではない。

蹴られたり、追われたり、食い物にだって事欠く。

ここは温かく、いつでも食い物がある。人間は犬好だし、先住犬は俺の子分だ。

だが、いつまでも小さな犬のままでいいのか……?

本当の俺はこんな小さな犬なんかじゃない筈だ。

(俺は、獣の王だ)

主は、死んだのかもしれない。

その可能性は高い。

だが、生きているかもしれない。俺を捜しているかもしれない。

諦めたらそこで終わりだ。

いつしか靴下を履いたような白い前脚は一歩外に踏み出していた。

(行こう。主を捜しに……俺を《本当の姿》にしてくれる主を)

一冬を過ごした家を振り返る。

あのこどもは、俺のことが大好きだった。

俺がいなくなったら、こどもは泣くだろう。

暗い夜に怯えるだろう。

そのことを思うと、後ろ髪を引かれる。

だが、行かねばならない。俺は、いつまでも小さな犬ではいられないのだ。

(すまん、こども……俺がいなくても一人で眠れるようになるんだぞ)

先住の牧羊犬、シロとラポが不思議そうに小首をかしげて俺を──獣の王を見ている。

俺は二匹に向かって吠えた。

バウ! バウバウバウ!

(おまえら、あとは頼んだぞ。これからはおまえらがあのこどもと家族を護るんだ。いいな!)

分かったのか分からなかったのか、とにかく二匹は低く尾を振った。

(さらばだ。ここで過ごした日々は忘れない……)

空の果てを目指し、軽快に走り出す。

冷たい空気が肺に染み渡る。だがいっそ爽やかだった。

(俺は行く。どこまでも)

そして、いつの日にかきっと見つけだしてやるのだ。

俺の、本当の主を。

fin