IT新規事業開発(SaaS/EC/メディア/アプリなど)の立ち上げガイド ~企画や検証の方法・やり方・進め方・考え方・作り方・探し方、開発の流れ・工程・要件定義・ステップ・プロセス・フレームワークについて~

初めまして。

株式会社riplaで代表取締役CEOをしている張田谷(はりたや)と申します。

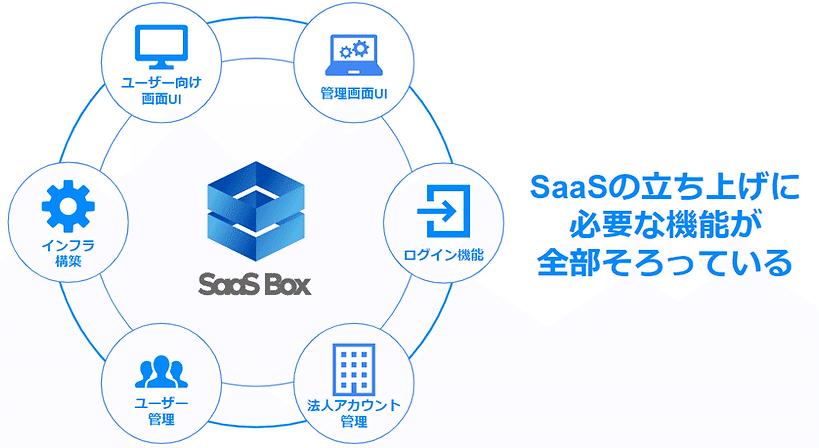

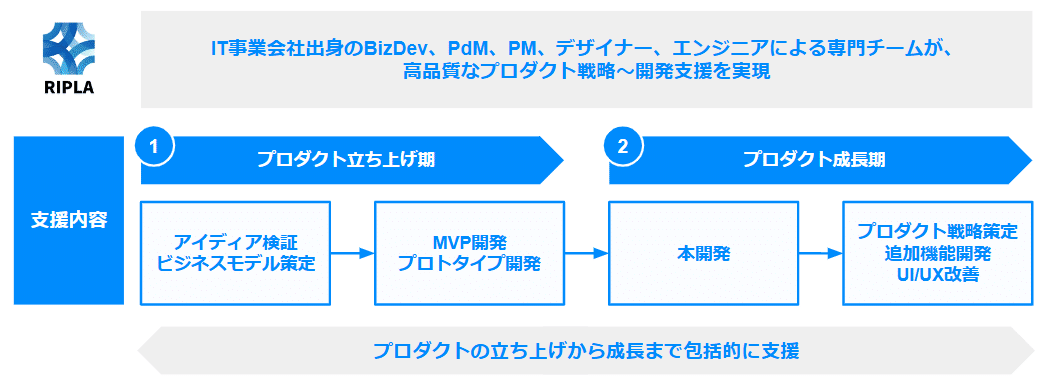

弊社は「事業成長に伴走するプロダクト共創パートナー」として、IT事業会社出身のBizDev、PdM、PM、デザイナー、エンジニアによる専門チームが、プロダクトの立ち上げから成長まで包括的に支援する「Product Lab」や、SaaS事業を低コスト&短期間で立ち上げる「SaaS Box」というサービスを展開しております。

今回は、ITメガベンチャー企業にいた時代と、自身で創業した株式会社riplaで、様々な案件やお客様の新規事業の事業開発やプロダクト開発を支援してきた私から、IT新規事業(SaaS・EC・メディア・アプリなど)の立ち上げ方やプロダクト開発の進め方や流れについてお伝えしたいと思います。

これからIT新規事業(SaaS・EC・メディア・アプリなど)のプロダクト開発をご検討されている方にとって、本記事が参考になりましたら幸いです。

①はじめに

まず初めに、プロダクト開発に着手する前に、注意しておきたいポイントがあります。

それは、「どんなプロダクト機能を開発したいか」の話に入る前に、「サービスコンセプトがしっかりと固まりきっているか?」を改めて整理しておく必要があるという点です。

理由としては、サービスコンセプトがしっかりと固まっていないと、「開発したい機能がたくさん浮かんでしまい、何を優先していいか絞れない」という状態になってしまうためです。

逆に、しっかりとコンセプトが固まっていれば、目指すべき方向に基づいて、優先すべきプロダクト機能は簡単に決まっていくことが多いです。

また、はじめにサービスコンセプトの整理をオススメするのにはもう1つの理由があります。

それは、サービスコンセプトが曖昧なまま開発が進んだプロダクトは、顧客にとっても、何を叶えてくれるサービスなのか分かりづらく、最終的に開発に大きな手戻りを発生させてしまうためです。

そのような事態を防ぐためにも、焦って開発せず、プロダクト開発に着手する前に、サービスコンセプトを整理することが重要です。

②サービスコンセプトを詰める

それでは、サービスコンセプトの整理について説明していきます。

一般的には、まずはじめに市場調査を行うことが多くなっています。

具体的には、プロダクトリリース後に、一定の売上を見込める市場規模があるか、新規参入に顧客獲得をできるほどの市場成長性があるか、などを調べていきます。

そこで、該当市場に参入の魅力があると判断できた場合には、次に、競合サービスのポジショニング調査を行います。

競合環境と自社の強みを踏まえて、どのようなポジショニングのサービスコンセプトで進めるかを検討していきましょう。

そして、サービスコンセプトの仮説が見えてきたら、サービスコンセプトが顧客に受け入れてもらえるかどうか、ヒアリングによるニーズ検証を行いましょう。

②顧客体験を詰める

サービスのコンセプトが決まったら、サービスの顧客体験を詰めていきます。

プロダクトの開発機能の話に入る前に、顧客体験を詰める理由としては、機能の話から入ると、機能のディテールの議論になってしまうケースが多く、引きで見たときの全体像の認識ズレや、全体像の理解不足による必要機能の抜け漏れが発生してしまう可能性が高いためです。

顧客体験を先に整理することで、ビジネス⇔エンジニアの間で全体像の理解が深まり、開発機能の抜け漏れを防ぐことができます。

また顧客体験を整理することで、当初想定していたものとは異なる機能による課題解決策も出てきやすくなり、よりよい顧客体験を実現できる可能性も高くなります。

なお、顧客体験を整理するときによく使われる手法として、カスタマージャーニーがあります。

具体的には、①顧客の行動を時系列順に洗い出し、②その行動毎に存在する課題を洗い出し、③さらにその課題を解決する機能を洗い出す、という手順で、プロダクトの全体像を整理していきます。

③機能を詰める(要件定義をする)

ここからようやく開発機能の検討に入ります。

IT新規事業(SaaS・EC・メディア・アプリなど)のプロダクト開発といえば「開発機能の検討」というイメージがありますが、実はすぐに着手するのではなく、その前工程が重要であるということをここまでは説明してきました。そしてここからが本番です!!

どのような機能を実装していくかについては、先ほど整理した顧客体験を元にエンジニアと一緒に検討していきます。

具体的には、顧客の課題に対してどのような開発機能の解決策があるかを、まずはエンジニアに洗い出してもらいます。そしてその中で最も適した方法をビジネスとエンジニアで一緒に選んでいきましょう。

④予算を決める

次に、プロダクト開発にかける初期予算を決めます。

これは、次の工程で、開発予算を踏まえながら、どれくらいの ”数” の機能を開発対象として、どれくらいの ”品質” で実装するかを決めていくためです。

例えば、仮に予算が低い場合には、エンドユーザーから見える画面は丁寧に実装する一方で、管理者が見る画面は軽めに実装するなど、実装の品質を工夫することができます。

また、あくまで参考ですが、最初にリリースするプロダクトの開発費用は、限りなく必要最低限に抑えたプロダクトを作る場合で300万円、しっかりと作り込むと1500万円くらいが相場となります。(1つの参考値としてご理解いただけますと幸いです。)

使用する技術や開発手法によってもコストは異なるため、例えば、webサービスよりアプリの方が高いことなどの注意も必要です。

⑤初期の開発機能を決める

予算が決まりましたら、予算内に収めるための初期の開発機能の絞り込み(先述した開発の "数")や、開発手法の検討(先述した開発の "品質" など)をしていきます。

開発機能を絞り込む際は、”RICE” というフレームワークを使うことが多く、各機能の開発費用に対してどれだけのリターンを得られるのかを考えていきます。

具体的には、以下の計算式の頭文字をとったものが ”RICE” であり、このスコアの総合値が高いものから優先的に開発を進めていきます。

◾️RICEスコア

Reach (使われる顧客数)

× Impact (1人当たりのインパクト)

× Cofidence (その自信度)

÷ Effort (投下コスト)

⑥デザインを作成する

初期の開発機能が決まったら、デザインを作っていきます。

デザイナーから提案されたデザイン案をもとに、想定しているユーザーの課題を解決できそうか、イメージをすり合わせていきます。

この際に、デザインの良し悪しを判断する基準として、ユーザーの物理的&心理的負担が減っているか、を確認することが重要といわれています。

物理的な負担としては ”クリック数が少ないか” など、心理的な負担としては "見慣れないデザインではないか" などがあげられます。このような観点をもとに、デザインの最終イメージをすり合わせしていきましょう。

⑦開発を実装する

デザインのイメージがすりあったら、開発に着手していきます。

ここでよくあるのが、開発を進めている中で、これまでに見えていなかった論点が出てくることです。

その際は、エンジニアと適宜会話をしながら、当初のイメージと完成形がずれないように調整していきます。(ここでも顧客体験を整理しておいたことが役立ちます。)

また、開発中の調整時に覚えておくべき重要なこととしては、開発にはQCDのトレードオフが発生するという点です。

当然ですが、Q(品質)を求めたら、C(コスト)とD(納期)がかさみますし、逆もまた然りです。QCDの中で何を重要視しながら開発を進めているのか、エンジニアと目線を合わせながらコミュニケーションしていくと、より良いプロダクトづくりができます。

⑧テスト&リリースする

開発が完成したら、しっかりとプロダクトが動くかどうかのテストを行い、ついにリリースをします。

ここでようやく1つのプロダクトが完成、という流れになります。

⑨リリース後の運用

また、プロダクトをリリースしたら完了ではありません。

ビジネスとしては、ここからがスタートになりますので、お客様へのニーズ検証を進めていきます。

実際のプロダクトを持ってお客様への営業をおこない、本当に売上を立てられるのか、また、より具体的な課題の発見などを進めていきます。

リリース後も開発実装は継続することが多く、ニーズ検証により得た課題をもとに、必要な開発機能を追加で洗い出していきます。

プロダクトを通してお客様と会話をすることで、当初は見えなかった課題や必要な機能がイメージできてくるので、開発したい機能一覧はどんどん増えていくことが一般的です。その中で、初期の開発時と同じように、開発優先度を決めて開発を進めていきます。

その後は、①ニーズ検証→②機能の洗い出し→③機能の絞り込み→④デザイン&開発を繰り返して、進めていきます。

⑩最後に

ここまで、IT新規事業(SaaS・EC・メディア・アプリなど)の立ち上げ方やプロダクト開発の進め方や流れについて書いてみましたが、イメージはつきましたでしょうか?

改めてではありますが、株式会社riplaでは、IT事業会社出身のBizDev、PdM、PM、デザイナー、エンジニアによる専門チームが、プロダクトの立ち上げから成長まで包括的に支援しております。IT事業会社出身のプロフェッショナルなメンバーを集めているため、プロダクト成長を第一に伴走いたします。

また、SaaS事業を低コスト&短期間で立ち上げる「SaaS Box」というサービスを展開しております。

もし我々から、IT新規事業の立ち上げについて、皆様に何かできるご支援があれば、是非させていただきたいと思っています。

・新規事業の進め方がわからない

・プロダクト開発の進め方がわからない

・初めてのプロダクト開発で不安がある

といったお悩みがありましたら、こちらのお問合せフォームまで、気軽にご連絡ください。

ぜひ一緒に、IT業界を盛り上げていきましょう!!