サービスデザインの意義とその先の世界へ - Service Design Global Conference 2024@Helsinki 🇫🇮 -

10月2日から4日にかけて、フィンランドのヘルシンキで年に1度のサービスデザインの祭典「Service Design Global Conference(以下、SDGC)」が開催されました。コンセントメンバーも現地参加してきましたので、カンファレンスで語られていた内容や現地の様子をお届けします。

こんにちは、フィンランド! Moi! Finland!!

人生で初めてのフィンランド。ロシアと接している国の1つであり、カンファレンス前日のレセプションが行われた市庁舎の装飾にも、その影響を感じました。

「We know that Finland is the happiest country in the world, but why?」(フィンランドは世界で一番幸せな国と言われているけれど、なぜ?)というカンファレンス開幕での挨拶から、カンファレンスは始まりました。

今年のテーマ「Designing For Impact」

今年のテーマは「Designing For Impact」でした。この「Impact」を今回のカンファレンスでは主に4つの観点、すなわちサービスデザインがもたらす具体的な効果、サービスデザインが社会に及ぼす影響、サービスデザイン以外の分野がサービスデザインに与えた刺激、サービスデザインで成果を生むための方法、という観点から話がされました。

サービスデザインの実践

「『サービスデザインは何をすれば良いか言うばかりで、実践までしない。』と言われたことがある人は、この中にどのくらいいる?みんな一度は言われたことあるのでは?」という言葉を問われると、みなさんも思わず手を挙げるのではないでしょうか。サービスデザインはデザイン思考の実践やリサーチ結果をまとめることではないと「Debunking the Myth: The Tangible Impact of Service Design」では語られました。

サービスデザインの効果を実感してもらうには、プロセスを重視するだけでは十分ではありません。つまり、デザイン思考のダブルダイヤモンドに沿ったプロセスを踏むことの重要性を強調するのではなく、むしろ状況に応じてアジャイルにやり方を変え、時にはクライアントの求める結果を柔軟に提供することが求められます。

その結果には、サービスデザインによって金銭的な利益を出すことも含まれます。一方で、利益を出すということを最優先して良いかの判断は求められます。サービスデザインがユーザーの視点から物事を考えるものである以上、このバランスが重要であると述べられました。

サービスデザインの考え方を国防に取り入れる話もされました。「Operation Innovation: How the Estonian Defence Forces Took a Shot at Design Thinking」では、徴兵があるエストニアにおいて、国防省が新入隊員の教育における課題をサービスデザインを用いて改善した事例が紹介されました。

「この中で、戦争の危機がまさに自分の近くにあると感じる人は?」という問いかけから、隣国がロシアであるエストニアにおける国防の重要さと、新しく入隊する若者の不満や心配をいかに軽減するかが課題だったと説明されました。

上位下達で強い階級意識があり、個人の想いよりも団体行動が優先される軍隊においては、隊員が教育を受ける中で感じた不安や不満を他者に伝えることは容易ではありません。若者にとっては、徴兵によって自身の貴重な時間を奪われることなどはどうしても前向きになれない理由でした。その状況を変えるべく、新しく入ってくる若者が感じるであろう困難はなにか、どのように教育すべきかを一緒に考えるプロジェクトを行いました。

まず、基地でのフィールドワークを行い、隊員の様子を観察して気づきを得ました。さらにワークショップの中で、軍隊という環境にいるが故にある隊員が徴兵制度に対して自身の思いを伝えることがはばかれそうだと感じていた時、別の隊員が「彼の話を聞こう」と促したことで、普段は聞けない個人の思いを引き出すことができたといいます。その結果、新入隊員の教育プログラムを変更するという決断に至りました。

このプロジェクトは成功し、ユーザー視点から物事を考えるサービスデザインの効果があったとして、国防省は隊員の教育プログラムに対してサービスデザインの観点から助言を求めることを継続的に行なっているそうです。

ただし、ともすれば人々の生活を壊すこともできる軍隊という組織に、ユーザー視点という「人のことを想って物事を考える」サービスデザインを導入することの一貫性があるかどうかは議論の余地があるという断りも伝えていました。

サービスデザイナーという人間

サービスデザインを実践するのは人間であり、それがサービスデザイナーでもあります。「プロジェクトの 95% は会話であり、人間関係やコミュニケーションの課題がもっとも難しいものである」と 「It’s Not Business, It’s Personal: Leadership in Service Design」の中で述べられました。

また、サービスデザイナーだからといって、機械のように効率性を追求して仕事ができるわけでもなく、日々の感情やプライベートで起こったことに左右されないわけでもありません。 人間であるサービスデザイナーが持つべきリーダシップのあり方について意識すべきことが挙げられました。

実は正しくない(*7)

サービスデザイナーとして働く自分は、仕事をしていない時の生活を送っている自分でもあります。体調が良い時もあれば悪い時もあり、前向きな時もあればどうにもやる気が出ない日もあります。仕事に対する考え方には個人の考えや想いが影響することもあります。他の人がそのような状況を語っているのを理解できるのであれば、それは自分にも同じことが言えるはずです。

サービスデザイナーがリーダシップを取らなければならないからと言って、それは自分の全てを捧げることではありません。まず自分自身の気持ちや時間を尊重する、できないことはできないと言う、仕事を減らそうとする、他の人がやっているように少し肩の力を抜いてその時の状況に応じて(ジャズのように)やってみる、そういった工夫ができると伝えていました。

つまり、リーダシップを発揮しなければ!と自分を犠牲にしてまで頑張るのではなく、チームメンバーに持続的に影響を与えるファシリテーターになる意識でリーダシップを捉えると良いのではないかという提言でした。

サービスデザイナーも人間である以上、安全策を好んでしまう側面がないとは言えません。そこで、サービスデザインをより大胆に、そして勇気を持って捉えるマインドセットについてのトークがありました。「It’s time for a revolution in Boldness」では、サービスデザイナー自身が自ら可能性を狭めていないかが問われていました。

例えば、プロジェクトが始まる際にそのプロジェクトにおける成果を書き出して封筒に入れ、そこに書いたことを忘れないようにすることが、実際に望んだ成果をあげるための方法の1つであると言われました。

また、何をしないかそして何をすべきかを判断することも、サービスデザイナーが勇気を持って行わなければならないことの1つです。そして、物事を考える際には、自分自身が固定概念やバイアスに縛られていないかを確認する姿勢が求められます。

サービス「デザイナー」と名乗る以上、他者の理解を得るために自身の考えを文書や図を用いて可視化することは必須のスキルであり、正解がない状況において、これから進むべき方向に安心感を持つための工夫でもあります。

まずは自分自身がプロジェクトを通して何をもたらしたいのかを考え、プロジェクトの関係者やステークホルダーにも共感してもらえるように準備や説明を尽くしたならば、あとは果敢に挑戦するのみです。覚悟を持って、関係者全員で一緒に「裸で火に飛び込む」ことで、自分たちが起こしたい変化を起こさないわけにはいかない状況を作ることができると伝えていました。

多様で多元的なものの見方

今回のカンファレンスでは、耳が聴こえないデザイナーが手話を使って登壇しました。「Inclusive Design, more than you hear」というタイトルで、耳が聞こえないことによって日常生活のコミュニケーションにおける課題に直面することも多い話者の視点から、インクルーシブな観点でデザインをするとはどういうことかが語られました。

例えば、ユーザーがあるサービスを使っていて困りごとを抱えた時、カスタマーサービスに連絡する状況を想定します。その連絡手段として電話という音声だけの手段しか用意されていないことは多いのではないでしょうか。コミュニケーションツールは、音声だけではなくテキストメッセージや手話などの視覚的なものも含めるとより多くの人にとって利用できるものになります。

人々とのやり取りの間に生じる不都合(*12)

また、特別な手袋をはめる事で手話を音声として認識してくれる技術がトークの中で紹介されました。それに対して、皆が(技術革新によってこのようなことが可能になるのかという驚きと共に)拍手をすると、すかさず 「Seriously?」(拍手することなの、この技術は?)と問いかけました。「会話をするのにあなた達には不要な手袋を、私は、はめないとといけないの?」と。

それは、「耳の聞こえない人のためにデザインする」という発想が、本当に耳の聞こえない人のためになっていたのかという問いかけが可視化される状況でした。そして、生活の中で困難を抱えている人の「ために」ではなく、「一緒に」デザインすることがインクルーシブの発想に近づくと改めて強調していました。

一緒に考える人だと捉えるべき(*13)

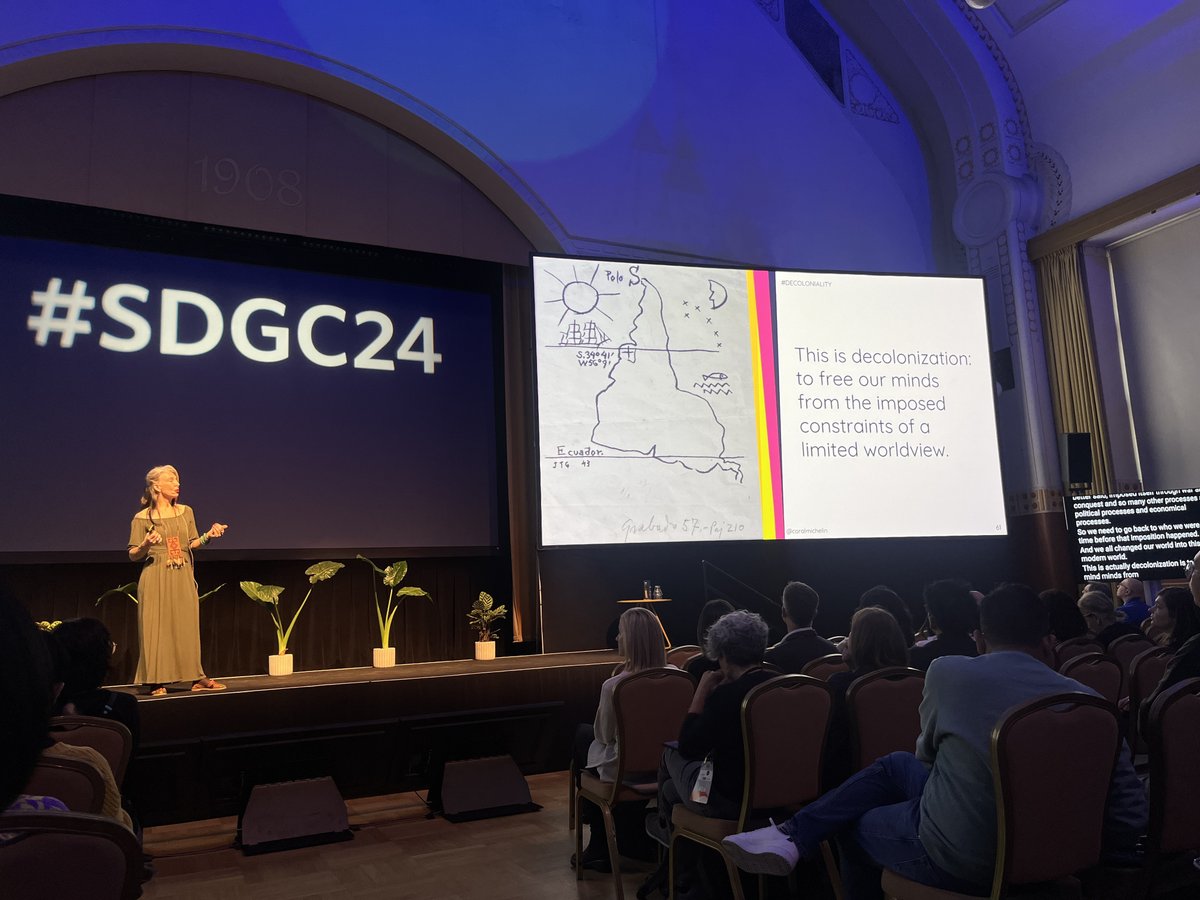

物事を複数の観点から捉えるという話は、「Transformative experiences towards regenerated futures」でも強調されました。このトークでは、まず西洋圏の考え方が世界における標準だと考えられている現状について問い直すことから始まりました。

歴史的に多くの国を植民地としてきた西洋の国々。それは同時に西洋の考え方を世界中に広めることでもあり、その例の1つが物事を二元論で考えること、すなわち物事を人間と自然、客観と主観、文明化されているか未開なのかなどと区別して考えることでした。

このような二元論ではなく、全てが相互に関係し合っているような多元的な見方をもつこと、つまりは「脱植民地化」とも言える考え方が次世代をつくるものであると述べられました。

ただし、多元的な考え方をすることは西洋を否定することではないことも意識しなければなりません。例えば西洋科学によって医学が発展し、多くの人の命が救われたこともまた事実であり、肯定すべきことです。

1つの考え方に依拠して真偽や善悪の判断をするのではなく、自身の中で「当然」と思い込んでいる考え方に固執していないかを見つめ直し、その考えとは異なる視点を持つ世界から物事を捉えることこそが「未来への希望」である、と締めくくられました。

サービスデザインのその先へ

「Palvelumuotoilu(パルヴェルムオトイル)」 という(*16)

フィンランドにおけるサービスデザインの取り組みを紹介し、振り返る時間もありました。

ヘルシンキ市の事例を紹介した 「Designing a Better Urban Future: Learnings from Helsinki」では、いかにヘルシンキの街がデザインプロジェクトを行政の中で実践してきたかについて語られました。例えば、中央図書館(Oodi)もその一環として建設され、市民に活用されていることが紹介されました。

本のみならずPC や最新のゲーム機も使用可能で、カフェやワークショップのスペースもある

また、フィンランドにおけるサービスデザインの状況と未来についてのパネルディスカッションでは、今後サービスデザインをどのように捉えていくべきかの議論がされました。行政と民間企業の両方にサービスデザインを取り入れ、成功してきたフィンランド。一方で、同じような実践を続けていくためには課題があることも述べられました。

例えば、フィンランドにおけるサービスデザインは、フィンランドの文化や価値観によって良し悪しが判断されます。これから人口が減少し、労働人口も減っていくに従って、サービスデザイナーも減っていきます。今まで以上に移民の力を借りる必要性が高まる中、そのフィンランドの価値基準をどこまで守るべきなのか、守ることはできるのかについて考える時期に来ていると語られました。

また、「サービスデザイン」が手掛ける領域が広がり続けている現状を踏まえ、いま実践しているサービスデザインもいずれ「サービスデザイン」とは言わなくなる日、あるいは「サービスデザイン」ではない別の言葉で語られる日が来るのではないかという認識を持っている、と語られました。

これまでのフィンランドでの取り組みについて肯定的に振り返りながらも、すでにサービスデザインのいく末を考え始めていることが共有されました。

トーク以外の注目ポイント

今年は、「みんなが幸せであるか」を重視しているカンファレンスだったと感じました。「Zero-tolerance Policy」としてカンファレンス冒頭であらゆるハラスメントや差別的な行動を認めない、と説明があり、「もし嫌なことをされたり、気になることを見聞きしたりした場合、すぐに運営メンバー言ってほしい。誰にとっても安心して参加できるカンファレンスでありたい。」と伝えていました。

車椅子の方でも自力で移動できる会場、スピーカーの発言がすぐに字幕になって見える画面、ヴィーガンに対応している食事など、自分だけが他の人と比べて我慢したり諦めたりしなければならない場面を極力減らそうとしている工夫が見られました。

Service Design Award では、アジアやアフリカからのプロジェクトもファイナリストにノミネートされました。スピーカーにアジア圏に住んでいる方がいただけでなく、シンガポールのプロジェクトがアワードを受賞したこともあってか、昨年や一昨年よりもアジアルーツの参加者が多かったことが印象的でした。また、南米やアフリカなど、ヨーロッパ以外にルーツがある参加者も例年に比べて増えていたように感じ、まさに「SDGC は、ますます規模も大きく参加者も増えている。」とオープニングで言われた通りでした。

ヘルシンキの事例について聞いた後に、実際に話された場所へ行って理解を深める。「幸福度が世界で最も高い国なのはなぜ?」と言うカンファレンス開幕での問いに対して、そこに住む人と会話したりそこでの暮らしを見たりすることで自分なりに考えてみる。それができたのも、ヘルシンキまで行けたからこそだと考えます。

ヘルシンキでの素敵なカンファレンスは学びと想い出に。

それでは、来年の開催地アメリカ、ダラスでお会いしましょう!

Kiitos, Helsinki! 🇫🇮

See you in Dallas, y'all! 🇺🇸

図版の出典(当日のトークと登壇者名)

*1 "Official opening", Eliisa Sarkkinen

*2,3 "Debunking the Myth: The Tangible Impact of Service Design", Andreas Pattichis

*4,5 "Operation Innovation: How the Estonian Defence Forces Took a Shot at Design Thinking", Ave Habakuk & Helelyn Tammsaar

*6,7,8 "It’s Not Business, It’s Personal: Leadership in Service Design.", Andy Polaine

*9,10 "It’s time for a revolution in Boldness", Kristofer Kelly-Frere & Stephen Wood

*11,12,13 "Inclusive Design, more than you hear.", Marie Van Driessche

*14,15 "Transformative experiences towards regenerated futures.", Coral Michelin

*16 "The communities behind the SDGC24", Eliisa Sarkkinen & Salla Heinänen

*17 "Designing a Better Urban Future: Learnings from Helsinki", Hanna Harris

🙋 一緒に働く仲間を募集しています

コンセントでは、対象とするデザイン領域の広さから多くの職種があり、一緒に働く仲間を募集しています。

ご興味持っていただいた方は、カジュアル面談からでもぜひお気軽にお話しさせてください!

📮 お仕事のご相談お待ちしています

事業開発やコーポレートコミュニケーション支援、クリエイティブ開発を、戦略から実行までお手伝いします。

お仕事のご相談やお見積もり、ご不明な点など、お気軽にお問い合わせください!