UIUXデザイン学習⑧〜未経験からデザイナーを目指す

デザインに無縁だった私がUIUXデザイナーを目指す過程を記録しています。

BONOというUIUXデザインコミュニティに所属し、未経験からデザイナーを目指しています。

毎月学んだことをKPT分析を交えながら振り返っています。

が、今回は月の前半にしかデザインができませんでした。

転職だけでなく、自分の人生や価値観について落ち着いて考える時間が必要だったからです。

BONOでは本当に頑張っておられる方がたくさんいらっしゃいます。それに感化されることは間違いないです。

しかし、初めての0歳の子育てであまり思うようにデザインに時間を注げず、タイトスケジュールで転職の設定をして、落胆や焦りを感じてイライラしやすくなってきてしまいました。

本当に自分にとって大事なことってなんだっけ?家族を大事にしたいはずなのに、こんなにかわいい子供が元気に育ってくれているのに、勉強が思うようにできないために負の感情を持って子育てするのって違うよな?

そう思ってきたわけです。

前置きが長くなりましたが、今回は月の前半のデザイン学習について振り返り、転職するにあたり自分の軸をどのように見つけたのか少し触れようと思います。

ゼロからサービスデザイン

BONOのロードマップのUXデザイン編では、最後に集大成として自分でゼロからサービスをデザインしてみようというお題があります。

開発におけるスケジュール感と流れだけが解説されており、あとはこれまで学んだことの実践というわけです。

完成するにはもう2ヶ月くらいは時間がかかりそうなので、今月取り組んできたことを共有します。

サービス選定

私の住んでいる市では、保育サービスを利用していない2歳未満の子供がいる家庭や妊婦さんが利用できる家事育児代行サービスを設けています。

利用についての制限は多少あるものの、安価で素晴らしいサービスが受けられるので非常に重宝しています。

ただ、実際にヘルパーさんから受ける家事育児サービスではない部分の仕組みが非常にやりづらさを感じました。そこで、アプリを通してもっと手軽に利用できたら良いなという思いから、「家事育児代行サービスのアプリ」をデザインしようと決めました。

仮説を立てる

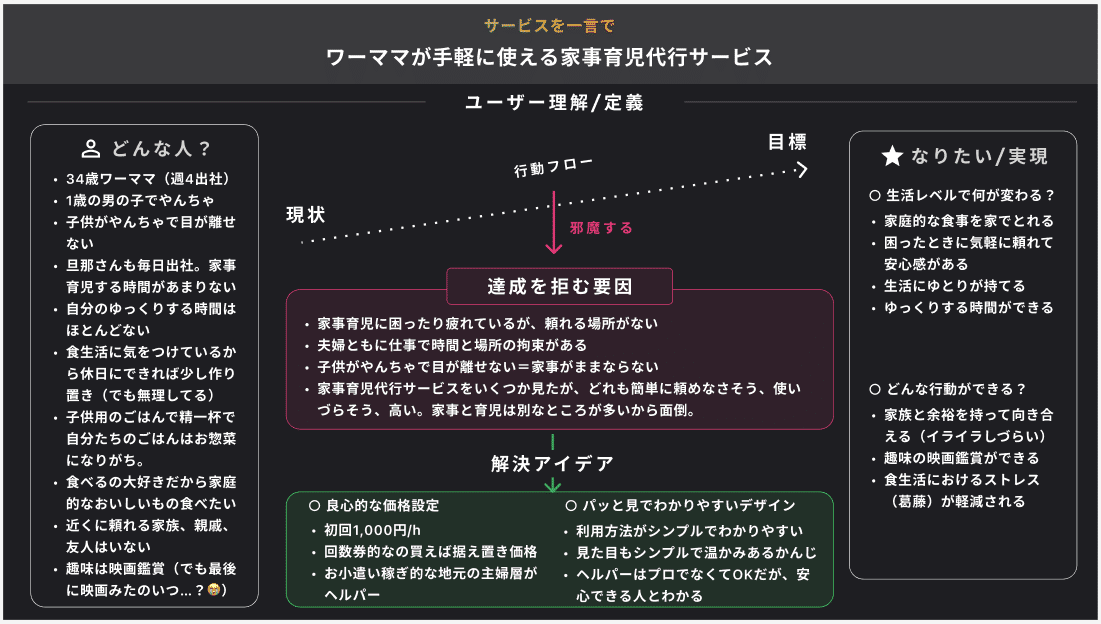

まずはペルソナ設定とゴール設定を行い、行動フローを書き出してみました。そして、課題は「すぐ手軽に頼れるサービスがない、探す時間もない」という仮説を立てました。

ユーザー現状把握のヒアリング

私はまだ子供が未就学児であるため、ユーザーの現状を理解すべく、ユーザーヒアリングを2人の方に依頼しました。

仮説検証の結果、大きな乖離はなかったものの現状は自分の想像よりもっと過酷でした。

2人が共通して仮設と異なった点は、以下の3点でした。

● 掃除ができていないのが1番のストレス

● 平日に料理する余裕はなく土日も作り置きする時間はない

● 子供のごはんもだいたい冷凍やお惣菜で済ませるしかない

浮き彫りになった1番の課題は、「そもそも初めて使うまでのハードルが高い」ということです。それは、なんとなく使ったほうがいいのはわかっているけど使えない。そのなんとなくは、どのサービスにしようかなんて比較検討する時間がないのと、臨機応変なサービス利用イメージがないことが問題でした。

また、都度依頼するより「定期的に同じ人に来てほしい」という意見もありました。誰にいつ来てもらうかマッチングする手間が省けるし、安心感もあるということでした。

課題・価値定義のブラッシュアップ

ヒアリングを受けてペルソナ設定や課題を見直し、課題・価値定義のver.2を作成しました。

解決アイデアにある通り、安心感と使い勝手の良さが明確であることがサービス利用の鍵だと考えました。時間がない中使ってもらうため、極力手順を簡素化した設計が必須です。

ヒアリングで地元の主婦さんで全く問題ないという意見だったため、行政のサービスであることや地域の主婦が対応することが安心感や手軽さにつながると考えました。また、行政が認めているサービスは基本的に割安か適性な価格設定にできるので、コスパ悪い課題はクリアできそうです。

ユーザーストーリー

● ユーザーが申込から利用までのイメージができて、手軽にサービスを依頼

→シンプルな設計

● ユーザーがヘルパーを指名できて固定で定期的に依頼できる

● ユーザーがヘルパーに臨機応変なリクエストができる

→こだわりある人が追加リクエストできる(気づいてなかったけど「そういえばこれ頼めたら便利だよね」がわかると尚良し)

転職活動の事前準備

以前まで派遣で働いていたため、前職の方々から戻ってきてほしいと言われていても次の働き口が100%確定していない以上、就職先を探しておく必要があるということで転職活動の事前準備として自己分析をすることにしました。

価値観マップ

まずは自分の人生をどうしたいのか?自分は何を大切にしているのか?何に幸せを感じるのか?を深掘りしていきました。

そこからどんな風に働きたいか?どんな仕事をしたいか?ということを導き出すためです。

TCL分析

USJをV字回復させた伝説のマーケターである森岡 毅さんの著書「苦しかったときの話をしようか」でオススメされている方法です。

【T】Thinkng(例:作戦を練るのが好き、知らないことを調べるのが好き、分析するのが好き)

→コンサルタント、研究職、士業、アナリスト、マーケティング、企画職、エンジニア等

【C】Communication(例:SNSで発信するのが好き、知らない人と繋がるのが好き)

→接客・販売、営業、広報・PR、ジャーナリスト、政治家、プランナー等

【L】Leadership(例:人をまとめるのが好き、達成感を味わうのが好き)

→プロジェクトマネージャー、マネジメント(管理職)、プロデューサー等

ちなみにデザイナーはCになるようで、私はCが突出しているので合っていそうと判断できました。

モチベーショングラフ

自分の価値観や特徴を理解するために、これまでの経験や考え方を振り返って整理するための手法の一つです。

具体的なやり方は下記が参考になります。

過去の経験を通じて下記を言語化していきました。

● 今後も「やりがい」や「生きがい」を感じるためには、どのような仕事・環境・人を選べば良いのか?

● 同じ「失敗」や「挫折」を繰り返さないよう、避けるべき仕事や環境はどこなのか?

逆算手帳

個人的に必要だと思ったのでやってみました。

金銭面での不安があったので、10年後まで1年ごとに支出・投資・収入の切り口からざっくり概算を作りました。

これで最低限年収がいくらであればやっていけるか、だいたい把握することができました。

2023年ももうすぐ終わります。2024年の目標は満足いく転職をする!そのためにもサービスをデザインしつつ勉強を継続していきます!