芸術なるものはどのように生きられるのか

この記事は人類学ゼミ展2024「複数の生が重なりあうところ」「芸術なるものはいかに生きられるか」のWeb版です。

フィールドについて

芸術ってなんだろうという興味から、現在住んでいる浜松でフィールドワークを行った。まず、ゼミ期間中にどこでなにをしていたか記す。

浜松市鴨江アートセンターおよび木下惠介記念館について

サポートスタッフとして通わせていただいた、浜松市鴨江アートセンターおよび木下惠介記念館について紹介したい。浜松市鴨江アートセンターは「浜松の開かれたアート拠点」として2013年から活動している。建物自体は浜松警察署庁舎として1928年に建設されており、耐震上の問題から解体が検討されていたが、市民の保存運動のによって解体を免れアートセンターとして活用されている。

現在3つの事業が浜松市鴨江アートセンターの柱となっている。イベントやワークショップの企画・開催、部屋の貸し出し、アーティスト・イン・レジデンスである。イベントやワークショップの企画・開催は、アートセンターの職員自身によるものや、職員と外部の方が協働して行うものがある。分野は多岐にわたり、展示や映画の鑑賞、読書会、マルシェなど、幅広い層がアートセンターを訪れる仕掛けづくりがされている。部屋の貸し出しも市民に広く開かれている。アーティストの個展や団体展示だけでなく、地元の中高生が合奏の練習をしていたり、雑貨市が行われたり、万年筆の同好会が行われたりしていた。アーティスト・イン・レジデンスでは、毎年前期と後期の二回に分けてそれぞれ4か月間、アートセンター2階の個室を制作場所として無償提供している。一回の受け入れは最大4組で、私がサポートスタッフとしてお邪魔したときには3組のアーティストがレジデンスとして活動していた。バックグラウンドも表現方法も多様な3名で、アートセンター主催のイベントやワークショップに参加されているのを見かけることもしばしばあった。

(参照:https://kamoeartcenter.org/about/)

木下惠介(1912-1998)は『カルメン故郷に帰る』、『二十四の瞳』、『女の園』、『喜びも悲しみも幾歳月』などの名作を残した浜松出身の映画監督である。記念館が入っている建物もアートセンターと同時代のものである。建物は1930年に浜松銀行協会集会所として建設され、1946年に浜松銀行協会と改称された。2009年からは旧浜松銀行協会として市の指定有形文化財となっている。木下惠介の作品やゆかりの品の展示をみたり、この建物の設計者である中村與資平の資料をみたりすることができる。

(参照:https://keisukemuseum.org/profile/)

(参照:https://keisukemuseum.org/room/#hamamatsu-bank)

浜松市鴨江アートセンターと木下惠介記念館は、JR浜松駅から西に15分ほど歩いたところで、鴨江小路という通りをはさんで向かい合っている。2018年からふたつの施設を一体として運営し、この地域をアートの拠点として活性化させる「鴨江アートスクエア」構想が始動した。サポートスタッフとしてお邪魔しながら、両館を職員が行き来してイベント運営をする姿をよく見かけた。私自身も、半日は木下惠介記念館で、半日は浜松市鴨江アートセンターでお手伝いをするような日もあった。

サポートスタッフについて紹介する。浜松市鴨江アートセンターではイベントの運営を手伝うボランティアを募集している。サポートスタッフには毎月メールが配信され、どのイベントでどのようなボランティアができるのか知らされる。手伝いの内容はワークショップの受付補助、運営補助、展覧会の看視などである。募集メールに返信するかたちで、参加希望を伝え、後日詳細の連絡を受けて当日を迎える。私は2023年11月からお世話になっているが、その数カ月前まではコロナなどでサポートスタッフ募集を休止していたのだそうだ。イベントでほかのサポートスタッフに出会う機会は少なかったが、地元の大学生とご一緒することが数回あった。

展覧会について

『グレー、色彩が失われた世界で』は2024年1月26日から2024年2月4日に木下惠介記念館で開催された展覧会である。灰色をテーマとして、そのイメージや意味合いが、木下惠介や記念館に関連づけて展開される20分弱のインスタレーション作品である。作者の長島勇太さんは2022年11月からの4ヶ月間、アーティスト・イン・レジデンスとして浜松市鴨江アートセンターで活動し、2023年2月に開催した個展『standing on the shoulders of Giants』がアーティスト・イン・レジデンス賞を受賞した。今回の展示は木下惠介記念館の2階で入場無料で開催された。サポートスタッフのメールマガジンで本展示の看視の募集を知り、1/27(土)、1/28(日)、2/3(土)、2/4(日)の四日間お邪魔した。

(参照:https://ngsm.jp/)

(参照:https://kamoeartcenter.org/events/20240126/)

展覧会の関連イベントとして開催されたアーティストトークでは、作者の長島さん自身が作品の背景や経緯を語った。そこでの解説や、展示会場で配布された説明文の表現を交えつつ、作品の構成を紹介する。作品は6つのパートに分かれていて、暗い部屋の中でライティングや映像が順番に切り替わるのに合わせて鑑賞していくようになっている。

パート1は木下惠介監督のディレクターズチェアをライティングしている、1分くらいのパートである。木下惠介やその作品に静かに思いをはせる時間が流れる。

パート2ではドイツ語で書かれた手紙がライティングされ、読み上げられる。同時にスクリーンに映し出される日本語との対訳が映し出される。手紙は小学校二年生の長島さんが、世界の色彩が失われた体験について、現在の長島さんに伝えるという形式をとっている。手紙の読み上げに続き、長島さん自身の音楽作品『Blue Hydrangea』(青いアジサイ)のショートバージョンが流れる。

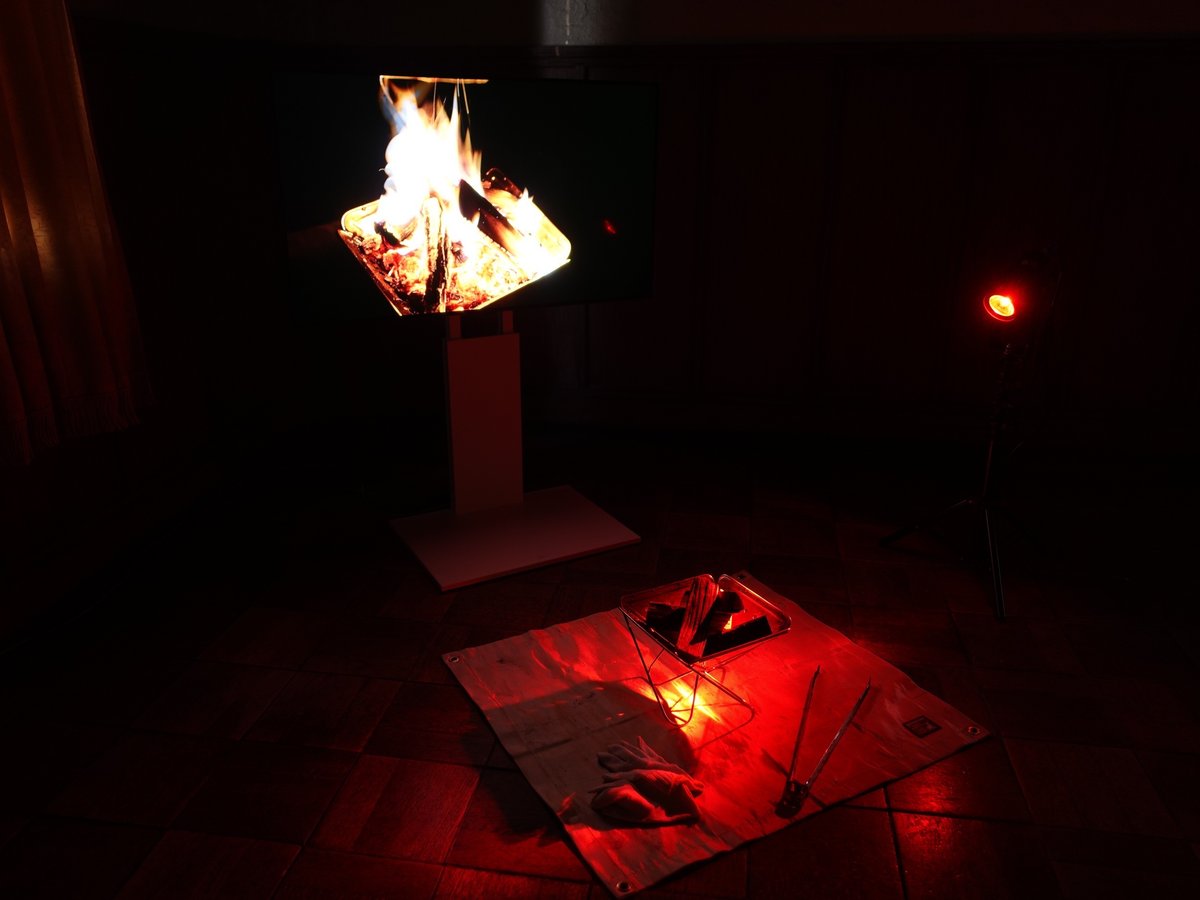

パート3は焚き火台のオブジェが赤くライトアップされて始まる。焚き火台の奥にはディスプレイがあり、本物の焚き火を前に「もしあの時、自分が今とは違う選択をしていたら」というテーマで男性のモノローグが展開される。

パート4では横長の紙が並べられた机がライトアップされる。浜松江之島高校の学生さんに自分の思う灰色を自由に作ってもらったものだそうだ。灰色という言葉を共有していても、身体を通してそれを表現するときに必ず差異が生じ、絶対に同じ表現にならないさまを体感する。

パート5では、長机の下にあるアイストレーで作った偽物の金がライトアップされ、机の上のディスプレイでその制作過程がタイムラプスで映される。ディスプレイの手前には世界各国の紙幣が並んでいる。机の右端にはガチャガチャの機械が置いてあり、そこにある100円玉を投入して体験することができる。ガチャガチャを回すと金色のカプセルが出てくるが、中身は空っぽである。来場者はそのカプセルを持ち帰ることができる。机の左側では木下惠介の手形がライティングされている。これは記念館から借りたもので、この場所が浜松銀行協会として手形の交換を行っていたことにちなんでいるそうだ。

パート6は木下惠介の私物のミネルヴァを描いた円形のオブジェがライティングされて始まる。このオブジェも記念館から借りたそうだ。スクリーンには御前崎灯台の映像が映し出され、スクリーン脇のライトが首をふって灯台のように部屋中を順番に照らしている。木下惠介の作品『喜びも悲しみも幾年月』という映画に御前崎灯台の灯台守が登場し、全体を見るまなざしというインスピレーションを得たところから作ったパートだということだ。

看視スタッフについて

看視スタッフの仕事内容を紹介する。看視スタッフは展示室の外に机を構えて待機をしている。来場者が2階にあがってきたら、挨拶をして以下のような案内をする。

ご来場ありがとうございます。展示のご案内をいたします。暗い展示室のなかで6つの作品に順番に光があたるようになっており、順番にみていただいて分18ほどで一周するようになっています。こちらのiPadに6つの作品の説明が書いてありますので、読みながら進んでください。撮影やSNSへの投稿は問題ないのですが、作品にはお手を触れないようにお願いいたします。ただ、一つだけ体験型の作品があります。部屋の左奥のほうのものですが、そちらはぜひ体験してみてください。いまちょうど〇番の作品が照らされています。順番に6番までいったら、また一番に戻るようになっています。それではごゆっくり。

作品解説が表示されたiPadを手渡し、展示室内へと促す。来場者が鑑賞している間は展示室入口付近から見守る。もし展示物に触れそうになった人がいたら急いで声をかける。特に気を付けるのは木下惠介記念館から借りているオブジェで、これらには絶対に手を触れられないように注意する。来場者はときどき、作品を見る順番に迷い、ライティングされているものやスクリーンに注目しそびれてしまう。そんなときは、こちらですとそっと声をかける。特に多いのは、パート2の手紙が読み上げられるとき、スクリーンに字幕が映し出されているのを見落としてしまうケースだった。

芸術なるものの厚み

作品の一部を複数の仕方で追体験することで、芸術なるものの厚みを表現してみたい。パート2について、鑑賞者の視点からの映像、看視員の視点からの映像、登場する手紙そのもの、アーティストトークでの作者の語りを起点に、それぞれ再構成してみる。まずは動画をご覧いただきたい。

鑑賞者の視点から

白熱電球のようなジリジリという音がライティングされた展示台から聞こえ、呼び寄せられるように台に向かう。ドイツ語で書かれた手紙、封筒、アジサイの写った絵葉書がライティングされていると気づく。ライティングの照明の強さは一定ではなく、ジリジリという音とともに強弱を繰り返す。手紙は中央が丸く切り抜かれている。ドイツ語の声がスクリーンの方から聞こえる。少年か女性の声のように感じられる。スクリーンには字幕が出ている。縦書きが日本語、横書きがドイツ語。手紙が読み上げられているようだ。手元の作品解説には以下のように書いてある。

私たちは心のある部分において、子供の頃の自分から常にメッセージを受け取っています。このパートでは子供時代の私から、今の私に手紙が届くという設定になっています。私たちは時折自分ですら気が付かないうちに心にダメージを受け、自分を取り巻く世界の色彩を失います。そして心に空いた穴は、その中心を語ることができない、という欠如した症状を抱えたまま、しばしば顕在化します。

このパートで流れる音楽は、拙作『Blue Hydrangea』(青いアジサイ)のショートバージョンになります。

4分14秒

ドイツ語の読み上げが終わるとともに、アンビエント音楽がフェードインする。展示台の照明は強弱を繰り返す。手紙の中心が切り抜かれているのは、心に空いた穴を表現しているのかなと想像が拡がる。音楽は雨の日のような、水の中のような雰囲気で、オルゴールのような作業場の物音のような不思議な音が聞こえる。音楽がフェードアウトし、ジリジリという音が大きくなる。照明が激しく強弱を繰り返してプツンと切れる。

看視員の視点から

入口に近い展示台がライティングされ、白熱電球のようなジリジリという音が鳴る。中央のディレクターズチェアの近くにいた鑑賞者が展示台の方に近づき、台の上に何があるか覗き込む。ドイツ語の手紙の読み上げが始まると同時に、字幕が展示室奥のスクリーンに映し出されるが、展示台を覗き込む鑑賞者はスクリーンの字幕にすぐには気づかない。字幕に気づいた鑑賞者は展示台とスクリーンの両方を見ることができるように入り口側に移動する。字幕、展示台、手元の作品解説の三点を順番にみている。鑑賞者がスクリーンの字幕をよく見ようと展示室奥へ移動する。展示台の照明の光が展示室入口によく届くようになった。展示室奥は暗く、鑑賞者が何をしているのかよく見えない。手紙の読み上げが終わり音楽が始まると、鑑賞者は再び展示台の方に移動して台の上の手紙、封筒、葉書を覗き込む。暗い展示室では展示台と鑑賞者だけが光を受けている。音楽がフェードアウトし、照明が激しく強弱を繰り返してプツンと切れる(音楽が消えてもジリジリという音は大きく聞こえない)。

登場する手紙そのものから

アーティストトークでの語りから

次にパート2なんですけども、心の傷は時間的空間的に釘付けになるということで、どういう作品かというと、ライティングされているほうの作品が、手紙の作品となっています。その翻訳が、ドイツ語なんですけど、その翻訳がスクリーンのほうに映し出されているという感じになっております。見ていただいたら分かると思うんですけど、僕の小学二年生のときの話がでてきて、僕の個人的なものですね、惠介とは関係なく僕の個人的なもので、僕的には小学校二年生くらいまで世界がキラキラ輝いていたような感じがしていて、毎日が楽しかったんですよね。それが小学二年生くらいになってくると、世界が急にグレーになっていったんですよ。うまく感じられなくなってくるというか、という部分があって。すごい私的なものなんですけど、それをまぁ作品に組み込んでいるという感じの作品になっております。なのでその心の傷が時間的空間的に釘付けになるというのは、そういう意味では僕の場合は小学校二年生くらいのあたりで、ある意味時間が止まっているところがあって、そこから前になかなか進んでいかないというか、そういう部分があるかも知れないとは思います。時間的に釘付けになっているというか。あっても小学校二年生のときの色に戻っていってしまうというか。そういう感じはなんかちょっとあるのかなと思います。空間的なというとなんかちょっとあれなんですけど、分かりやすくいうと、幽霊とかいますよね。お岩さんとか。井戸のそこにいて、何百年も恨めしやーとかいって、それも一種の釘付けになっているというかそういう感覚から逃げられないんですよね。井戸の空間にずーっと釘付けになっている、何百年もずーっといる。ある種の物憂いというか、心の傷みたいなもの。時間的空間的に釘付けになるというものが結構特徴的なものなのかなという風には思っております。一応作品つくる方はここら辺は分かると思うんですが、なんで作品つくっているのかというと、表現者というのは創作を通じて一般の人よりも自分の心の深いところある何かに気が付きやすいんですよね。そういうのに気づいてしまうので、それを表現しなくてはならないという使命というかミッションというかに駆り立てられている部分が多かれ少なかれみんなあるじゃないかと思うんで。なんでこの2番みたいな作品をつくっている感じになっているんです。あと作品のなかで皆さんに結構言われたのが、なんでドイツ語なんですかって言われたんですけど、この作品はアジサイがキーワードになっていまして、アジサイっていうのが日本原産なんですけど、ドイツ人の博物学者のシーボルトが海外に伝えていったって言われている。地理的に空間的に日本から海外に伝えるっていうことと、ある意味僕の小さいときの僕から今の僕に手紙が届くという風になっているので、時間的にも届くというか伝わっているというような感じで意味がダブっているというか。そういう感じでドイツ語を使っております。

何が起きていたのか

作者は作品の一部に

アーティストトークでの長島さんの作品解説を聞く前後では、同じものをみても感じることが異なる。作品について語ることで、作者は鑑賞体験を構成する一部分となる。

鑑賞者は作品の一部に

看視員視点からは、鑑賞者が展示台に近づくとライティングされ、展示台から離れると暗闇に消えるように見える。展示室内に鑑賞者がいるときといないときでは、同じ作品が違ってみえる。その意味で鑑賞者は他の鑑賞者の体験を構成する一部分となる。

看視員は作品の一部に

私はサポートスタッフとして看視のお手伝いをしていた。平日サラリーマンをして、休日看視のボランティアをしていることに、長島さんに「稀有な人ですね」と言われたことがあった。同じように珍しがられることが、サポートスタッフをしていると時々ある。私のような看視員が展示を案内した場合と、作者自身が案内した場合では、鑑賞者の体験は異なるだろう。その意味で看視員は鑑賞者の体験を構成する一部分となっている。

作品は人の一部に

作中に登場する手紙は、世界から色彩が失われた小学校二年生の長島さんが、現在の長島さんに宛てている。手紙は長島さんの実際の生と繋がっている。小学校二年生の長島さんからの手紙を受け取るのは、作品の中の現在の長島さんであると同時に、作品の外の現在の長島さんでもある。手紙が作品内外で長島さんに受け取られ、作者の現在の生の一部になっていく。

鑑賞者も看視員も作品のあり方に影響を与えている。同時に、作品は鑑賞者や看視員のあり方に影響を与える。展覧会が終わったあと、彼女/彼らは戻る日常には、自らが影響を与えた作品の陰影が残る。作品の陰影ととともに生きていくという意味で、作品は鑑賞者や看視員の一部になっていく。

人は作品の一部に

同じことがこのメッシュワークゼミの展覧会にも言えのではないか。つまり来場してくださったみなさんは私たちゼミ生や展示に影響を及ぼし、既に作品を構成してしまっている(!!)

そして作品は人の一部に

入れ子状のこの展示を見た人は、何らかこの展示に影響を与えながら、この展示を引き受けていくのかもしれない。

何が言いたいのか

展覧会で作者、鑑賞者、看視員が作品の一部となり、作品が彼らの一部になる様子を書いた。私がフィールドで感じたのは作品の境界が拡がってゆく感覚だった。何が作品の本質なのかという問いには答えることができない。それは少なくとも物質に還元することはできない。作中に登場する手紙を取り出しても、それは作品の一部であって全体ではない。では全体はどこまでか、と境界を探しても分からない。手紙の内容、ライティングの光の加減、ナレーションの声色、展示物と字幕の位置関係、作品解説、鑑賞者や看視員の立ち位置や動きなど、色々なものが全体を構成している。そして、現在そこにあるそれらは、作品に関わる人の過去と未来とも繋がりを持ち、作品の全体は時間的にも拡がってゆく。

作品を体験することの時間的な拡がりについて、デューイは作品の区切りは一時的なもので「結末は持続する」[デューイ 1969:152]という。作品を鑑賞してから日常に戻ったとき、日常に向き合う態度が変容している。この意味で「認識の直接的活動が終わっても、芸術の働きが終わったわけではなく、間接の通路によって活動し続けるのである」[デューイ 1969:152]。長島さんの作品を鑑賞してから、私は自分にとって「グレー」とは何だろうと考えた。手紙のなかの長島さんは小学二年生のときに「世界から色を感じられなくなった」と言っていたが、自分にも似た経験があるだろうかと振り返った。そして、世界が遠くに感じられた時期があったことを思い出した。色を感じないというよりも、目の前に拡がっているはずの世界がぼやけて、現実味が感じられない感覚だった。その感覚は中高、大学と過ごすなかで段々と大きくなったのだが、あるときから目の前の現実がとても生き生きして感じられるようになった。看視スタッフをしながら、このことに長島さんにも話した。きっかけはよく覚えていないが、地球から離れて宇宙に飛んでいって、また地球に足をつけられるようになった感覚と伝えて笑いあった。このように作品は鑑賞者の思索を誘発し、その先の日常の経験の仕方を変化させる。作品の働きかけを取り込んだ鑑賞者は、日常に戻って何かしらの形で他者と関わり合いを持つ。こうして作品の働きかけが無限に変換されながら波及してゆく。

作品が無限に拡がることを踏まえて、改めて芸術について考えてみたい。デューイは「芸術的所産(the art product)」と「芸術作品(the work of art)」を区別し、前者は彫刻や絵画の物理的なものを指し、後者は前者を鑑賞することによって働きとして経験されるものだとする[デューイ 1969:176]。芸術は物理的に存在するものではなく、経験として起きるものなのである。では経験が芸術的であるというのはどのような状況か。デューイは経験における能動(doing)と受動(undergoing)に注目する。すべての経験は「生物とその生物が棲息する世界の或る側面との間に行なわれる相互作用の結果」[デューイ 1969:48]だが、日常生活において能動と受動の関係は発展しきらないまま片付けられている。日常的な生活は、この出来事はこういう意味だ、この目的を達成するためにこういった手段を用いる、と限られた連関のなかで事柄を捉えることで成立している。一面的な捉え方で片づけるのではなく、事柄同士の受動と能動の関係が緊密で相互に浸透していることを感じるとき、経験としての芸術が実現する。私の読み解けた限りでは、デューイはそのようなひとまとまりの経験を芸術と呼んでいる。芸術はあらかじめ人間の外側に存在するのではなく、あるひとまとまりの経験が特別なものだったと感じられたときに、芸術なるものが立ち現れるとも言えるだろう。

こうした立場から、このゼミ展示はどのように捉えられるのか。この展示も長島さんの手紙から発する作品の無限の拡がりのなかに位置づけることができる。私は看視スタッフをしながら、またこの展示を制作しながら、長島さんの作品や長島さん自身との相互作用、受動と能動の相互浸透を強く感じた。この展示がこの場にあることで、さらに多くの人との相互作用に開かれることになる。そこにひとまとまりの特別さを感じたとき、芸術なるものが立ち現れるのかもしれない。

参考文献

デューイ, ジョン 1969『芸術論 : 経験としての芸術』鈴木康司訳 春秋社.

謝辞

長島勇太さん、浜松市鴨江アートセンターのみなさま、ともに挫けそうになってくれたゼミ生のみなさん、メッシュワークの比嘉さんと水上さん、フィールドでお世話になった全ての方々、それから家族に、心より感謝を申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?