【ズボラ音楽理論】転調~キーが変われば雰囲気が変わる~【作曲初心者】

作曲する際は、まずは曲のキーを決めます。

しかし、もし曲の途中でキーを変えることが出来ます。

それが転調です。

転調とは?

まず前提として、音は12種類あります。

作曲する際は、その12種類の音の中から作曲で使う音を決めます。

(多くの場合は7つ)

その時に、作る曲の基準となる音を1つ決めれば、スケールに基づいて他の音が自動的に決まります。

その基準となる音を「キー(主音)」と言い、日本語では「調」と言います。

基本的には、キーは1曲の中で変える必要はありませんが、場面の転換などを劇的に表現したい時、曲の中でキーを変えることがあります。

この様な、曲の途中にキーが変わることを「転調」と言います。

転調するとキーが変わるということは、曲の中で使える音が変わるということです。

すると、必然的に曲の雰囲気が変わります。

なので、場面の転換などを表現したいときに、転調すれば劇的な効果が得られます。

転調する先はどんなキーにするの?

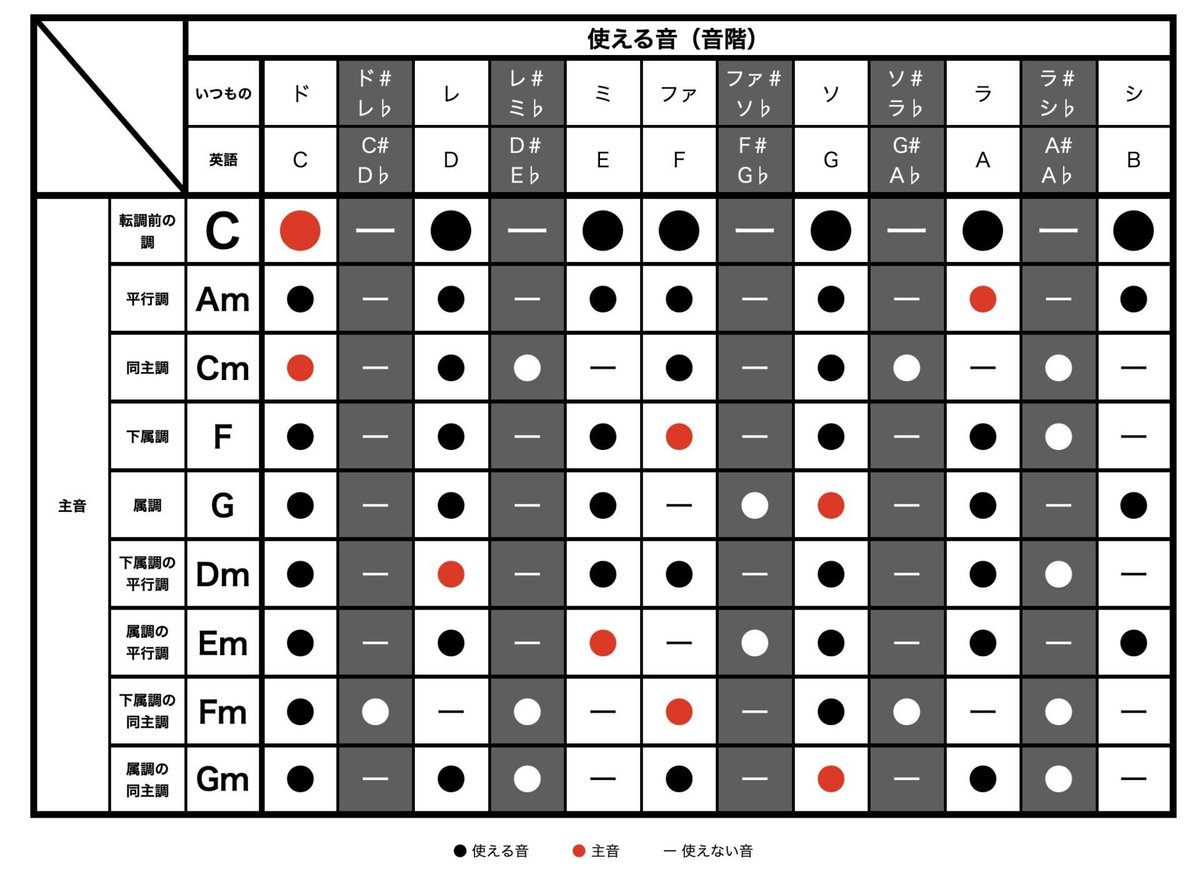

違和感の少ない転調先は、主に8種類です。

Cメジャーキーで考えてみます。

①平行調(Aマイナーキー:Ⅵm)

②同主調(Cマイナーキー:Ⅰm)

③下属調(Fメジャーキー:Ⅳ)

④属調(Gメジャーキー:Ⅴ)

⑤下属調の平行調(Dマイナーキー:Ⅱm)

⑥下属調の同主調(Fマイナーキー:Ⅳm)

⑦属調の平行調(Eマイナーキー:Ⅲm)

⑧属調の同主調(Gマイナーキー:Ⅴm)

共通している音が多いキーであれば、転調先として選択しやすいです。

特に、平行調、同主調、下属調、属調の4つはこれらの中でも特に近い調であり「近親調」や「関係調」などと呼ばれます。

転調する方法は?

転調しやすいキーがわかったところで、実際に転調する方法を具体的に考えてみます。

まずは、それぞれのキーのダイアトニックコードを確認してみます。

簡単に転調する方法は、主に3つです。

①普通に転調する

②共通している音やコードを使う

③ドミナントモーションを使う

※ブログ版では、音源やコード進行付きで詳しく記載しています。

ラストサビを盛り上げる移調

邦楽では、たまに最後のサビでキーが1つ上がる曲があります。

これも転調の一種で、全体的に音の高さが変わるので調がそのまま上に移動した雰囲気になります。

この様な、全体的な音の高さを丸ごと変える転調を「移調」といいます。

更に詳しくはコチラ↓

ブログ版ではもう少し詳細に、かつ音源付きでご紹介しています。

いいなと思ったら応援しよう!