2W1Hとコミュニケーション

多職種とのコミュニケーションがうまくいかないことはありませんか?

先輩に困りごとをうまく伝えられなかったり、後輩の悩み事を引き出せなかったりしていませんか?

今回は2W1Hを用いて、他者との問題解決の構造を確認します。

2W1Hとは

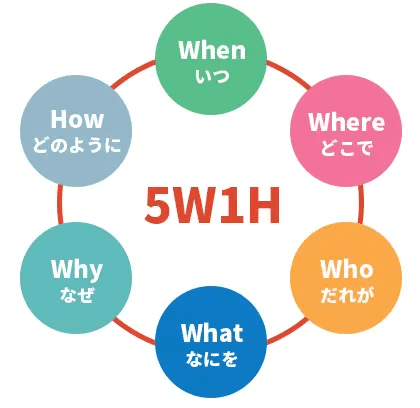

英語の頭文字を取ったもので、一般的には5W1Hのほうがよく耳にする。

そのうちのWhy,What,Howを取り出したのが2W1Hであり、問題解決において特に重要な要素である。

問題解決の流れ

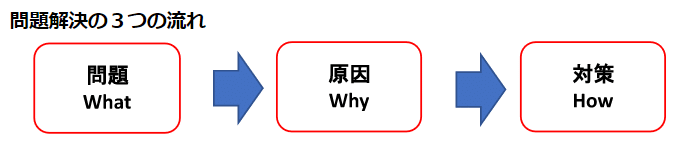

そもそも問題はどのように解決されるのだろうか。問題解決に至るまでの流れを確認する。

はじめに解決すべき問題があり、原因を掘り下げ、対策するという基本的な流れがある。

一般的なミス

陥りやすいミスを考えると、大きく2パターンである。

1.対策“How”をいきなり相手に押し付けている

2.問題に対して闇雲に対策“How”してしまっている

1の具体例として、上司が部下に対してやってほしいことだけを伝えているようなケースが挙げられる。簡単な問題に対してであれば、それだけでも事足りるが、難しい問題となるとうまくいかなくなってくる。

2では原因を掘り下げることができていない。問題に対して「どうしよう」、「どうすればいい」というワードが出たときは対策を先に考えようとしているため注意。「なぜ」、「なんで」から原因・理由に踏みとどまる必要がある。

良い流れを作るには

問題解決の会話はWhatから始める。まずは問題を共有し、相手と一緒に考える。そこからWhyを掘り下げていき(ここで補足として5W1Hのwhen,where,whoなどが入ってくることが多い)、最終的にHowへたどり着けるようにする。

伝える側も、受け取る側も、この流れを意識して引き出せるようにしたい。

まとめ

What→Why→Howの流れが問題を解決に導く。

具体的なもの“How”にすぐに飛びつかず、本質的なもの“Why”から組み立てていく。

理学療法にも

うまくいっていない患者様に、評価“Why”を掘り下げず、闇雲に治療“How”していないだろうか?

自分自身、この2W1Hを学ぶ際にハッとさせられた。

理学療法は問題解決の連続であり、病院は問題解決のための大きな組織である。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

参考文献

シンプルに結果を出す人の 5W1H思考 渡邉 光太郎

big why思考や予算“How much”の考え方、事業転換の発想、企画書など、ビジネス色が強い一冊。おもしろいです。