三月十日の記憶

スマホ、つまりはiPhone、をはじめて手にしたのはいつだったのか。

そんなの記録を見ればすぐにわかるけれど、今日は記録じゃなく記憶にぶらさがります。

いつからか、はまったく覚えていない。でも、あのとき確実に持っていなかったことは覚えている。

あのとき。

なにが、なにが起きてるの、と震えながら覗き込んでいたのは、ガラケーの画質の荒いワンセグ画面だったから。そんな自分自身の行動はしっかりと覚えている。

2011年3月11日。

そこはオフライン専用の編集室の小さなスペース。クライアント試写の真っ最中でした。

あのころセキュリティの問題で、その編集室にネット環境はなかった。ローカルのみで動く編集ソフトがインストールされたパソコンがあるだけの編集室でした。

その編集室もいまはもうありません。

試写に立ち会った人も、誰一人スマホなんて持ってなく、ただガラケーに届くか細い情報からしか、なにが起きてるか、を知る由がなかった。

フロア片隅にある喫煙室の窓からは、大きく揺れる電線の余韻が、発生から数分経っても見え、その規模の巨大さに愕然としたものです。

被災地から遠く離れていても、それぞれに2011年3月11日の記憶はあって、その時どこでなにをしていたかを、記録に頼らずとも思い出すことができます。

でも、前日の3月10日になにをしていたか、を覚えていますか。

まったく覚えていません。

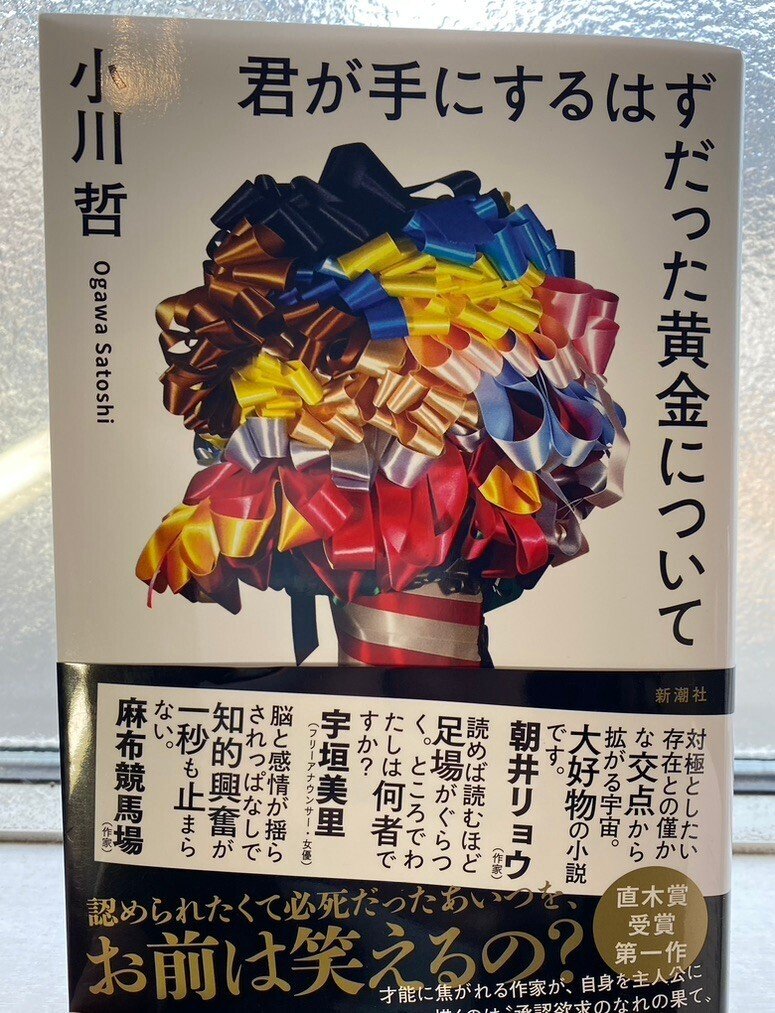

そんな3月10日の記憶をたどる「三月十日」という、小川哲さんの短編があります。(「君が手にするはずだった黄金について」所収)

*この短編集は、徹底的に他者と自己を、内省を繰り返しながら見つめ直す物語ばかりで、時々それらの視線が返り討ちのように自分自身に突き刺さってきて息苦しくなりますが、でも、とても(個人的には)面白く大好物です*

忘れるってとても便利です。

すべての記憶が正確にとどまっていて、記憶メディアのように一瞬に取り出せてしまったら、頭の中が交通渋滞を起こして、一歩も前に進めなくなる。

忘れることができるから、振り返るとき自由に操ることができます。ウソだってつき放題です。

他人に話すときは、相手によってカッコよくもみっともなくも都合良くも、なんだってできてしまう。話したくないときは、忘れた、とひと言だけ口にすればそれで終わりです。

自分自身の記憶の正誤判定は自分にしかできなく、どんな試験官にも◯❌をつけることができません。

この短編「三月十日」を読んだのは最近で、読んで以来、自分の三月十日をずっと探しています。

なーんていうのもウソで、そういえば2011年3月10日なにしてたかな、と考えたのは読み終えたあとほんの数分だけ。コーヒーをひと口飲んだら、すぐに次の短編に読みかかりました。

ずっと三月十日のことを考えていた、という方がカッコいいからそう言うだけだし、さっき書いた、コーヒーをひと口飲んだら、もウソで、その時コーヒーなんて飲んでいなかった。

でも、こうして、ずっと三月十日を考えていた、や、コーヒーをひと口飲んだ、も言い続ければ、新たな記憶として上書きされてくからおそろしい。

記憶なんて上書きの連続。

何十年と生きていると、もうそれは上書きだらけで、<事実>は湯呑みに残った茶渋程度しかなく、それでも重曹に漬けておけば簡単に消えてなくなる。

そろそろ本格的に断捨離をしようと思っている。

引き出しを占領している、アナログ時代の手帳を処分しようと思っている。

あの大量の紙の束が、燃えるゴミとして灰になってしまったら、もうすべての手がかりが消え失せてしまう。どうなっちゃうんだろう。