【M:tG】超今更『Ravnica: Cluedo Edition』で遊んだら面白すぎたからみんな遊べ ( #mtg #Cluedo #ボードゲーム )

◻️はじめに

二度目まして。きみたり(旧Twitter:@kimiterary)といいます。一番言いたいことはタイトルに書け、ということで不躾な命令形のタイトル、失礼します。

や、本当にこの「Ravnica: Cluedo Edition」がやってみたら予想外に面白くて。正月早々、本当に最高のゲーム体験をしてしまったため、思わず筆を取ったという次第です。すごいんですよ「Ravnica: Cluedo Edition」! 本当にすごいんだ!(興奮)

と、興奮に任せてとっとと本題に入りたいところなんですが、先にこれだけは書いてしまいたい、ということを書いておきます。

まず、この記事は「『Ravnica: Cluedo Edition』めちゃくちゃ面白い! すごいんだ!!」の気持ちと「でもやっぱりとっつきにくいよね、わかるよ……」の両方の性質を併せ持つ記事です。そして、まずは後者の話をすることになります。

なぜか。それは「Ravnica: Cluedo Edition」について説明するということは、半ば以上、そのとっつきにくさを説明することに他ならないからです。そのくらい、この製品の紹介、前情報ははっきり言って(元から「Cluedo」のファンである人を除き)魅力的とは言い難いと思います。だからこそ自分も発売から10ヶ月以上も手をつけないままでいたわけですし……。

しかし、それにも関わらずいざ遊んでみたら本当に面白かった。大袈裟ではなく「過去MtGを、あるいは多くのボードゲームを遊んできた中でもトップクラスの楽しいゲーム体験をした」と断言できるくらいの面白さがあった、という話を記事後半には書いていきます。

ここでいう「面白さ」には、ゲームシステムの噛み合いの妙、ゲームデザインの出来の良さ自体を楽しむ要素が含まれています。実際に遊んでみないとわからなかったな、と強く思わせるタイプの面白さです。ボードゲームをよく遊ばれる方なら、身に覚えがあるのではないでしょうか。

そういうものについて、少しでも伝えることができたら、そして一人でも多くの人にこのゲームで遊んでみてもらえたら、という気持ちで書いていきますので、お付き合いよろしくお願いします。

では、目次を挟んで本編です。

※しばらくは「Ravnica: Cluedo Edition」とは何かという話が続くため、知っている方は見出し《◻️遊んでみて感じた「面白さ」》まで飛ばしてしまって大丈夫です。

◻️「Ravnica: Cluedo Edition」とは

◎概要

Ravnica: Cluedo Edition、あるいはRavnica: Clue Editionは多人数戦特殊プレイ用のサプリメント・セット。2024年2月23日発売。英語版のみ。

マジック:ザ・ギャザリングとボードゲーム「クルード/Cluedo」を組み合わせた遊び方を提供するサプリメント・セット。セット単体で遊ぶことができ、2~4人でのプレイが推奨されている。ギルド魔道士のボディー/Boddyが彼の邸宅で殺害された。君は探偵となり見事事件を解決するか、最後に一人残る容疑者となるかでゲームに勝利しよう。

引用の通り、対戦型推理ゲームである「クルード/Cluedo」とMtGのコラボ製品です。探偵ものミステリにインスパイアされたメインセット「カルロフ邸殺人事件」とフレーバーを合わせて作成されており、そのため舞台はお馴染みラヴニカ。プレイヤーは探偵となり、MtGのゲームをしながら、他の探偵(プレイヤー)に先んじて事件の真相を解明するか、あるいは他の探偵たちのライフを0にして勝利を目指します。

……もう一度言います。真相を解明できなかった探偵は、他の探偵を全員叩きのめして勝利することを目指します。これだけ読むとあまりにバカゲーすぎるんですが、ルールにはっきりそう書いてあります。そんな舞城王太郎ミステリみたいな。

では、推理ゲーム部分のルールについてざっくり説明します。

まずはゲーム開始時に「犯人」「凶器」「事件現場」の3つの組み合わせ=「事件の真相」をどのプレイヤーにもわからない形で決定します。

その後、各プレイヤーにはそれぞれの秘匿情報が配られます。ゲーム中に他人の情報を得るには、相手に攻撃を通すか、終了ステップに証拠収集6(墓地からマナコスト6以上になるようにカード1枚以上を追放)を行う必要があります。これを「推理をする」と呼びます。

「推理」によって対戦相手から得た情報と自分の情報を合わせて、真相となる「犯人」「凶器」「事件現場」の3つの組み合わせを当てることができたプレイヤーが、その時点でゲームに勝利します。

ただし、事件の真相を当てるための「最終推理の発表(告発)」はゲーム中に一度しか行えません。これを外してしまったら、残りの探偵を倒してゲームに勝利するしかなくなります。

大まかなルールは以上です。すでに「マジックをプレイしながら他のゲームを、しかも推理ゲームをしなくてはいけない」上に、ついでに「英語版しかない」という、とっつきにくいポイントが二つも存在していますね。

推理ゲーム部分が面白いという確信が持てないと「安い買い物でもないし、普通にマジックで遊べばいいか……」となってしまうのではないでしょうか。少なくとも筆者はそうでした。

それなのになぜ発売10ヶ月越しにわざわざこのゲームを遊ぼうと思ったか。それは次の項目に関わります。話を先に進めていきましょう。

◎製品内容

・Ravnica: Cluedo Editionブースター×8。

・計21枚の証拠カード(容疑者カード6枚、凶器カード5枚、現場カード10枚)。

・情報を隠すスクリーン4枚。

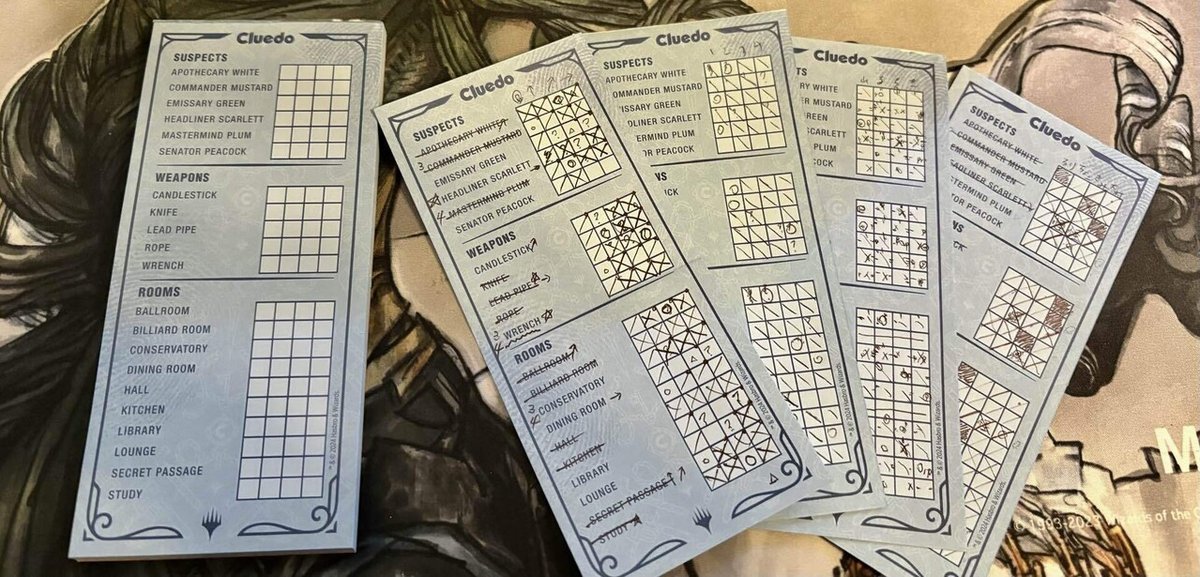

・証拠用メモ帳1冊。

・事件簿用封筒1つ。

・ストレージボックス1箱

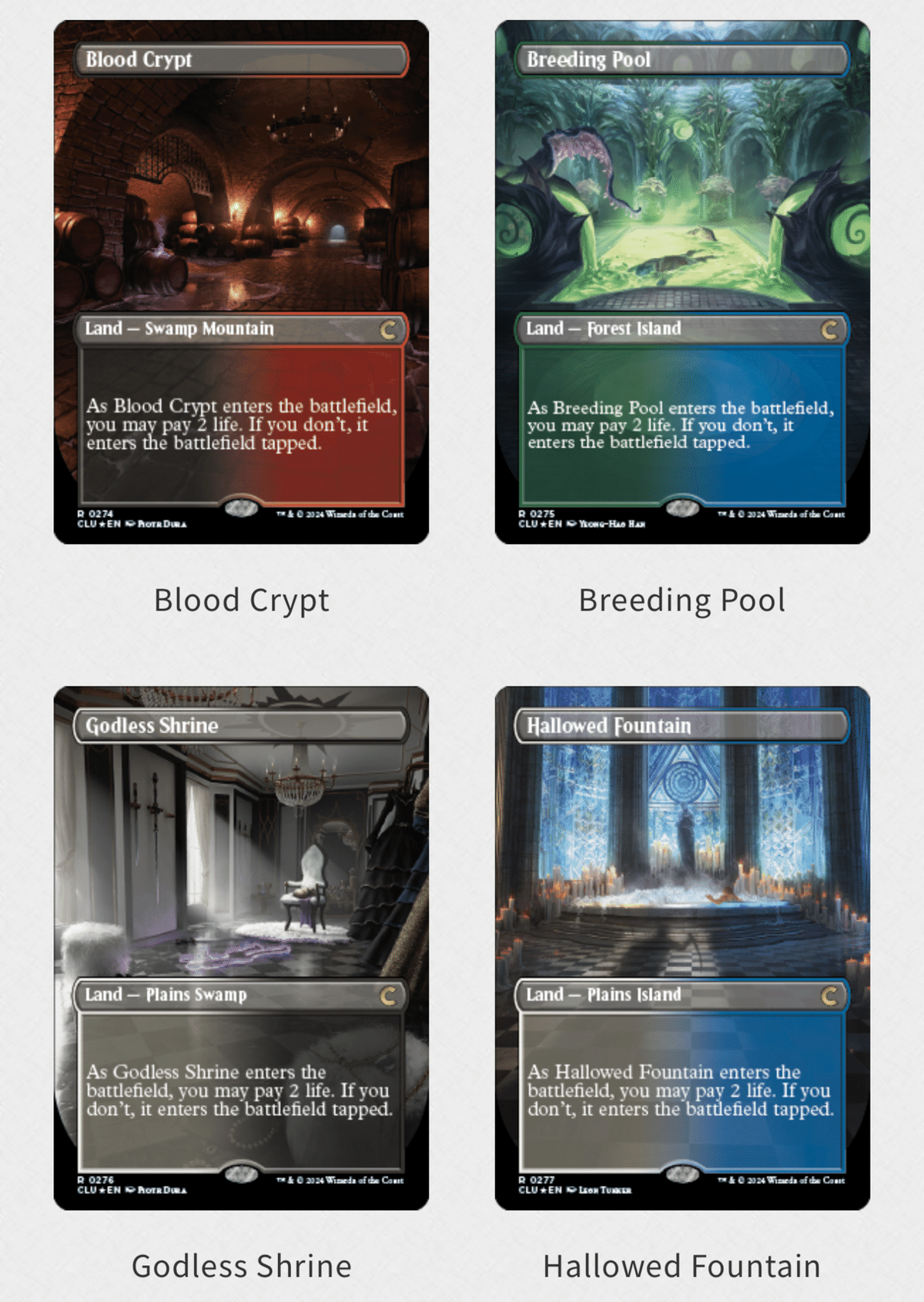

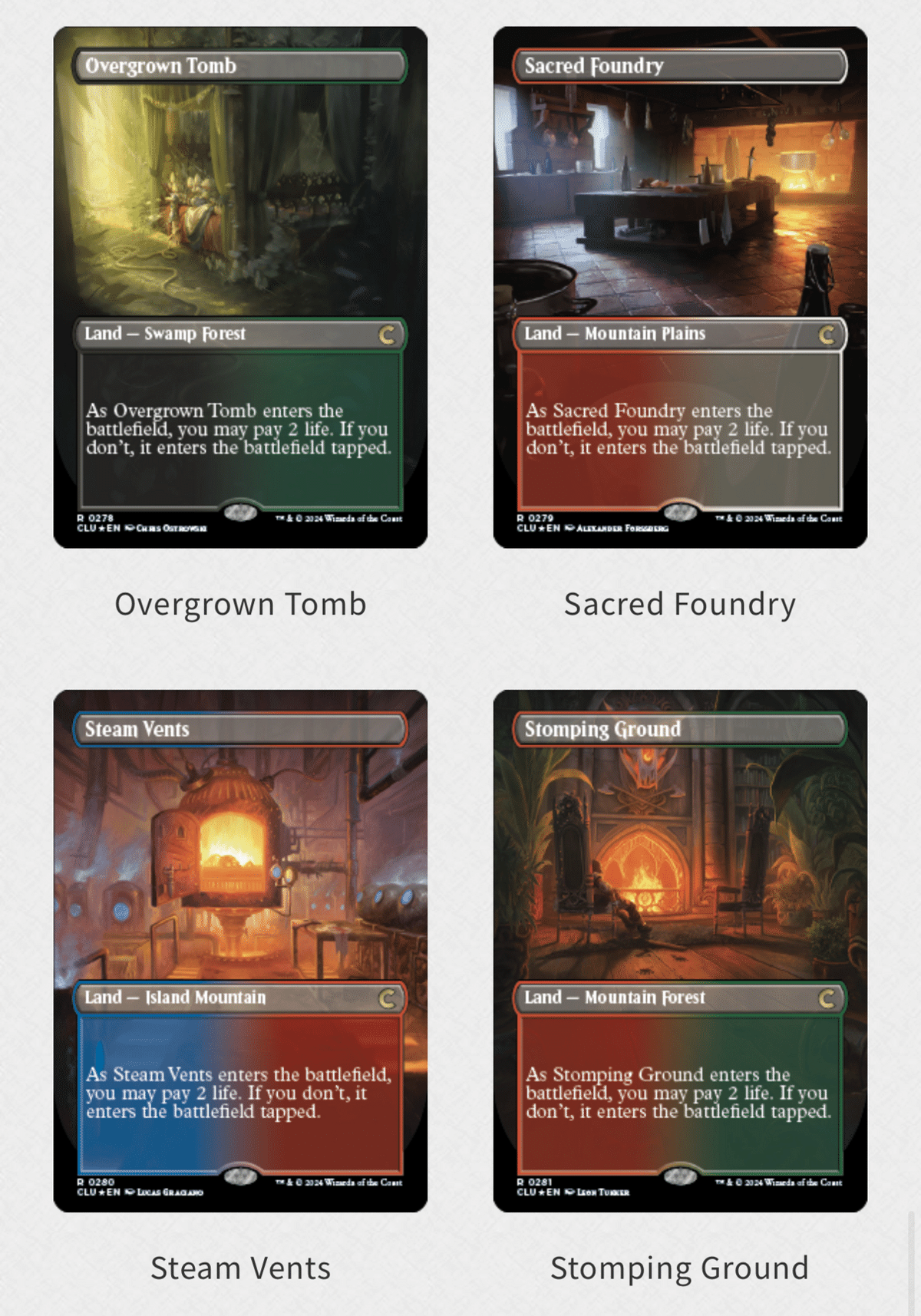

・新規イラストのフォイル仕様ボーダーレス版ショックランド10種類のうちいずれか1枚。

重要なのは太字にした2つです。

まず「Ravnica: Cluedo Editionブースター×8」。これはいわゆるジャンプスタートブースター相当の製品で、1パックあたり土地を含む20枚入り。2つを組み合わせて1デッキとします。

20種類のデッキから8パックが封入されているので、製品を1つ買うと4人で遊べるようになっているということですね。

各ブースターはラヴニカの10のギルドをモチーフとした2色デッキであり、封入内容にはこのセット独自の新カードを含みます。そして、それらのカードは統率者戦やレガシーなどのエターナルフォーマットで使用できます。パワー的に十分プレイアブルなカードも含まれるため、このセットを買う理由の一つにはなります。

そして「新規イラストのフォイル仕様ボーダーレス版ショックランド10種類のうちいずれか1枚」。

正直に言うと筆者はこれ目当てで買いました。このショックランドがどれもめちゃくちゃ美しいのは知っていて、欲しいなとはずっと思っていたので。(あとせっかく正月なのにどこの福袋も売り切れ気味だし、だったらまあこれも似たようなもんかって……)

ちなみに引いたのは一番欲しかった《蒸気孔》でした。赤青推しなのでとても嬉しい。

↓以下、全種類(画像は公式カードギャラリーから)

いかがでしょう。どれも美しくないですか? ちなみにこのショックランド群は3000-4000円での取引がされており、またセット独自の新カードにも(流通数の少なさから)1000円前後の価格がつくものが何枚かあります。

「Ravnica: Cluedo Edition」本体は5000-6000円で販売されていることが多い製品であることを踏まえると、「あとはゲーム体験さえ面白いならお得だな」と感じる人も多いのではないでしょうか。

というわけでここからがその最後のひと押し。より具体的なルールの説明を挟んだのち、このゲームはマジで面白いんですよ、すごいんだ! という話をしていこうと思います。

◻️ゲームのルール、遊び方

基本はwiki記載の内容を引用しつつ、補足していく形で説明していきます。

なお、実プレイ時に参考になるように細かいところも書くことにしましたが、記事の主旨を追う上では読み飛ばしてかまいません。読むのが面倒臭いなと思ったら、次の《遊んでみて感じた『面白さ』》の項目まで飛ばしてしまってください。

◎ゲームの準備

・Ravnica: Cluedo Editionブースター2つを組み合わせて40枚のデッキを作製する。他のジャンプスタートのパックを使ったり、構築されたデッキを使用してもよい。

→通常のジャンプスタートブースターを使ったゲーム準備と変わりません。

もし各々が構築したデッキ(例えばEDHのデッキ)を用いるなら、少なくともコンボでの勝利を制限するようなルールを設けるのが良いかと思います。

・容疑者カード、凶器カード、現場カードから各1枚ずつ、どのプレイヤーにも分からないよう無作為に選び封筒に入れる。この容疑者、凶器、現場の組み合わせを当てることが勝利条件の1つとなる。

→この時点では残った18枚の証拠カードはシャッフルしないでおきましょう。後述の各プレイヤーへの配布手順に関わります。

(ちなみに、これらの証拠カードもマジックのカードテキストを持ち、エターナルフォーマットで使用可能ですが、証拠カードとして使用する際には、マジックのカードとしての機能は一切必要ありません)

・残った証拠カードはまとめて切り直し各プレイヤーに均等に配布する。均等にならない場合端数の分現場カードを抜いて公開しておく。各プレイヤーは自分に配られた証拠カードを他のプレイヤーに見えないよう確認する。

→証拠カードを混ぜないでおいたのは太字部分の手順があるためです。4人プレイの場合、証拠カードのうち「現場カード」を2枚抜いて公開したのち、全ての証拠カードをシャッフルして各プレイヤーに配布しましょう。

2、3人プレイの場合、18を割り切ることができるため現場カードを抜き取るのは必須ではありません。ここで配布された証拠カードが、各プレイヤーの持つ秘匿情報です。

◎ゲーム開始

・開始プレイヤーを決め、初期ライフ総量30点でゲームを開始する。多人数戦の場合は最初のマリガンは手札を減らさず、開始プレイヤーもドロー・ステップでドローできる。

→初期ライフ30で統率者戦のゲームを始めるイメージで問題ありません。

◎推理を行う際のルール

・対戦相手1人に1体以上のクリーチャーが戦闘ダメージを与えるたび、そのプレイヤーに推理することができる。あるいは終了ステップの開始時に証拠収集6を行うことで、対戦相手1人に対し推理することができる。

・推理は「そのプレイヤーが[容疑者]、[凶器]、[現場]を持っているか」の形で質問する。ブラフとして自分が持っている証拠カードを挙げてもよい。

・推理を受けたプレイヤーは、挙げられた証拠カードをひとつも持っていないならその旨を宣言する。挙げられたいずれかを持っていた場合、その内いずれか1枚を推理してきたプレイヤーだけに見せる。そうしたとき、宝物・トークン1つを生成する。

→ここはwikiの記述がざっくりですね。いくつか重要な補足があります。

①複数人の対戦相手に戦闘ダメージを与えた場合の処理について。

→この場合、戦闘ダメージを受けた全ての対戦相手に対して同じ質問([容疑者]、[凶器]、[現場]を持っているか)をする。対戦相手ごとに質問を変えてはいけない。

答えるのはターンプレイヤーに左回り(時計回り)で近い対戦相手から。一人が証拠カードを見せたら、その時点で他に戦闘ダメージを受けた対戦相手が残っていても、その推理は終了する。

②証拠収集6を行って推理をする場合の具体的な処理について。

→この場合、「全ての対戦相手に同時に戦闘ダメージを与えたかのように推理を行う」。つまり、質問は一つで、時計回りに答えていき、一人が証拠カードを見せることになった時点で終了。

また、そのターンにすでに戦闘による推理を行なっていた場合、証拠収集による推理は行うことができません。

推理によって得た情報は手元の専用メモ用紙(↓)に書き込みをして整理しておきましょう。他プレイヤーから他プレイヤーへの推理パートでも情報は得られます。見逃し聞き逃しをしないよう、注意すること。

・プレイヤーはゲーム中に一度だけ真相の組み合わせを当てる最終推理を行うことができる。

最終推理を行うプレイヤーは真相となる[容疑者]、[凶器]、[現場]の組み合わせを宣言し、封筒を確認する。宣言した組み合わせ通りだったならそれを公開しそのプレイヤーがゲームに勝利する。間違っていた場合、間違っていた旨だけを宣言し封筒を元に戻す。

最終推理を間違ったプレイヤーはもう推理によって勝利することは出来ないが、通常のマジックと同じく他のプレイヤーのライフを0にすることを目指すことができる。

→最終推理(告発)を行うタイミングは終了ステップの開始時。

「証拠収集6で行う推理」と同一ターンに行ってよいのかは、同梱のルール説明書からは読み取れない(と思われる)。一応、「終了ステップの開始時に、推理または告発を行う」という記法ではないため、マジックのテキスト的には両立するように思う。

◎ゲーム終了

いずれかのプレイヤーが真相を当てるか、あるいは通常のマジックと同じく1人以外のプレイヤーすべてが敗北したなら、ゲームは終了する。

→ wikiには記載がないが、途中でライフが0となって敗北したプレイヤーは手持ちの証拠カードを全て公開する。

遊ぶために必要なルールは以上です。

といっても、このルールだけで「面白さ」を感じ取ることはかなり難しいと思います。この時点ではとても「どうです? 面白そうでしょう?」とは言えない。よくある推理ゲームとMtGをなんとなく適当にくっつけただけのようにしか見えません。

ところが実際に遊んでみると、両者のゲームデザインが非常によく馴染んでいる、うまく調整されている、と感じられる要素が驚くほどたくさんありました。以降はそれについて書いていこうと思います。

◻️遊んでみて感じた「面白さ」

さてここからが本題です。このゲームを実際に遊んでみて感じた面白さ、なんならヤバさや美しさと言ってもいい、それについて書いていこうと思います。

◎「推理」というゲームシステムの面白さ

まず、「戦闘により発生する推理」について。これは要するに「攻撃を通したプレイヤーは相手の情報を得る」「情報を奪われたプレイヤーは補填として宝物を得る」というギミックです。フレーバー的には金銭で情報を購入したような形なのでしょう。殴ってるから強請では?

このとき、攻撃を通したプレイヤーは盤面やテンポの面で優位に立っているはずです。先手番のプレイヤーである可能性も高いでしょう。

逆に言えばダメージを受けたプレイヤーは盤面不利であり、出遅れていることが多いはずです。そこに宝物を得られると、テンポ面の遅れや色事故の改善が見込めます。

同梱のブースター2つを組み合わせると大抵3-4色デッキになるため、色事故自体はそこそこ起きがちなはずなのですが、この宝物を得られるシステムがあるためにプレイ体験としてはほぼ気になりません。

つまり、有利プレイヤーが戦闘により自分の推理を進めることが、そのまま不利プレイヤーにとってのチャンスになるというゲームデザインになっています。

また、「証拠収集6によって行う推理」も、基本的には不利プレイヤーに有利に働くようになっています。証拠収集6を無理なく行えるほど墓地が溜まっているプレイヤーは、チャンプブロックを繰り返していたり、除去を打たれたりしていて盤面が弱く、攻撃により情報を得ることはきっと困難であるためです。

そのようなプレイヤーが、証拠収集で推理をする(=全対戦相手に攻撃を通した相当のアクションを行う)ことは、盤面の弱さによるテンポ遅れのカバーとして働きます。

加えて、戦闘による推理と証拠収集による推理は同一ターンに行ってはいけないというルールも有利プレイヤーの独走を防ぐ仕組みになっていますね。

証拠収集『6』」という数字もかなり絶妙であり、1+2+3や2+4、3+3など無駄なく作りやすい一方で、序盤から意識せず何度も行えるほど小さい数字でもありません。

その一方で、ゲーム終盤になればなるほど当然プレイされるカードのマナコストは重く、証拠収集6の達成は容易になり、一気に推理が加速していきます。このことはゲーム終盤により一層の盛り上がりをもたらしています。

まとめましょう。まず、このゲームの「推理」というシステムは「マジック的に不利であるプレイヤーほど、Cluedo的には有利になりやすい」ように、丁寧に調整されたシステムであると言えるでしょう。序盤から色事故や土地事故でボコボコに殴られるだけでちっともゲームに参加できない、というような不快なゲーム体験が起きにくい、よくできたルールです。

それに加えてゲーム終盤は、ライフが少なくなってきたことによるマジック的なひりつきと、情報が集まりどんどん推理が加速していくCluedo的な盛り上がりがちょうどシンクロするようになっています。

2つのゲームの要素がバラバラにならず、たいへん綺麗に噛み合った、美しいゲームシステムになっていると言えると思います。本当にすごいんだ。

◎2つの勝利条件のバランスによる面白さ

さて、このゲームには「マジックとして勝つ」または「Cluedoとして勝つ」の二つの勝ち筋が存在します。実はこのことが「ビートダウンして勝つ」「コンボによって勝つ」の二軸が存在している通常のEDHとかなり近いゲーム性をもたらしています。

どういうことでしょうか。まず、「マジックで勝つ」が「ビートダウンで勝つ」を意味するところまでは特に説明は要らないでしょう。プースター2つを使ったリミテッドデッキには当然即死コンボなどは入っていないため、勝ち筋はビートダウンです。

一方で「Cluedoとして勝つ」とは、「ライフが1点でも残っていれば、真相を当てることによってどこからでも勝つことができる」という勝ち筋です。これは実のところ、「盤面不利になりすぎないように立ち回り、ビートダウンを捌きながらいつかはコンボによって勝利する」というコントロール系コンボデッキのゲームプランにかなり近いものになります。

つまり、40枚デッキによるリミテッド戦でありながら、100枚デッキのEDHで(特にビートとコンボが混在するbattle帯あたりで)行っている駆け引きにかなり近い体験ができる、それどころか、全員がビートダウンデッキの押し引きを楽しみながら、コンボデッキのような急に刺す楽しみも狙っていける、という普通のマジックのゲームでなかなかできない(一部の特殊なデッキでしか楽しめない)ハイブリッドな体験をかなり手軽に楽しむことができるわけです。

また、はじめから「推理なんて面倒くさい、全員殴り倒せばいいや」という開き直ったプレイングが許容されるほど、このリミテッドデッキのビートダウン強度は高くありません。

そのため、ゲーム中は常に相手の「盤面の脅威度」「探偵としての脅威度」両方を気にかけ続ける必要が生じます。

「真相解明による勝利」をきちんと狙うためには、自分の行う推理だけでなく、他プレイヤー同士が行う推理についても常に聞き耳を立て、情報を得るように心がける必要があるので、結果としてゲーム中に「暇な時間」「グダった時間」が発生しにくい造りにもなっています。このことは独特な緊張感のある、面白いゲーム体験を得ることができる一因になっていると言えるでしょう。正直めちゃくちゃ脳が疲れますが、本当に楽しいゲームでした。すごい製品だ……。

◎フレーバー面の面白さ

このゲームのフレーバーは「探偵となったプレイヤーたちが、他のプレイヤーに先んじて真相を解明することを目指す」そして「真相解明に失敗した探偵は、他の探偵を暴力で打ち負かすことで強引に真相を手にすることができる」というものです。

こんなことは通常のミステリ作品では(メフィスト賞系の異常ミステリ作品でもなければ)許されていいわけがない話なのですが、しかし、そもそもここは多元宇宙であり、その中心的次元のひとつ、都市次元ラヴニカであり、さらに言えば、今のラヴニカは灯争大戦と新ファイレクシア侵攻を経た、大戦後の混迷極まる魔都なわけです。

この都市の「探偵」たちは既存ギルドに居場所を持たない便利屋であり万屋であり請負人であり、半ば裏社会の住人たちなわけですね。ほとんど博徒の類と言ってもいいまであります。

そんな奴らが集まって、騙し合い化かし合い、事件の真相を一番乗りで解明し、手柄を掠めようと躍起になっている、というのがこのゲームのロールプレイ要素なわけです。であれば、誤るリスクを背負ってでも犯人を告発することも、失敗したら暴走してライバルを叩き潰そうとすることも、極めて「ラヴニカ次元的」だと言えるのではないでしょうか。

「途中まで真面目に証拠集めをしていたのに急に暴力に走る探偵」や、「事件を解決しそうな探偵を執拗に狙い撃ちする他の探偵たち」などの異常探偵ロールプレイの面白さもまた、このゲームの魅力の一つであると言えるでしょう。

◎ハーフデッキ(ブースター)の完成度の高さ

デッキの完成度についても、単純なパワーの話ではなく、デザインとしていくつかの面でかなり優れていると思います。

1パック20枚のハーフデッキを2つ合わせて1デッキを作るジャンプスタート形式であることは前述したとおりです。このハーフデッキは各ギルドをモチーフとした2色デッキではあるものの、実は全てほぼ単色+タッチカラーでできています。

具体的には、

・基本土地は1種類のみ

・2色土地とマナファクトが2-3枚

・基本土地に合わせた単色のカードが数枚

・ギルドカラーの混成マナを用いたカードが数枚

・ギルドカラーの2色カードが数枚

という構成です。なので、2つのハーフデッキを組み合わせた場合も最終的に出来上がるのは「2色デッキにタッチカラーを1、2色」のデッキになるわけですね。

この中で直接的に色事故の原因となるのは混成でない2色カードだけです。それらのカードにしても、少し重めに設定されているので、先に述べた通り「推理」によって得られる宝物で唱えられることがほとんどでしょう。

混成を含むマルチシンボルのカードが多いのでカードパワー的にも満足いく強さがあり、並のジャンプスタートデッキでのゲームよりはハイパワーで面白いものになると思います。

また、上記のようなデッキ構成になっていることはゲームプレイ以外にも利点があります。それは、ゲーム終了後にハーフデッキを復元することが容易であるということです。

プレイが終わったらまず基本土地を分けて、それに合わせて単色のカードを分け、マルチカラーのカードを合わせていけばすぐに40枚デッキを20×2の状態に戻すことができます。買い切り型ボードゲームのように、繰り返しいろんな人と遊ぶことを想定した、良いデザインだと感じました。

◻️おわりに

いかがだったでしょうか。長くなりましたが、この記事によって少しでも「Ravnica: Cluedo Edition」で遊びたいと思ってもらえたら幸いです。

こういう言い方はアレですが、フルアートショックランド確定くじのついでに遊べるゲームとしては驚くほど出来が良い、素晴らしいゲームなので、マジックがプレイできる全人類に一度遊んでみてほしいなと本気で思っています。

そもそも筆者はウィザーズのゲームデザイン能力についてはかなり全幅の信頼を置いているタイプの人間なのですが、それにしたってこの完成度は流石にびっくりしました。細部の出来がいちいち良すぎる。いいから在庫があるうちに買って遊べ。頼むぞ。

というわけで、最後まで命令形で失礼。

また何かの記事があったら、そこでお会いしましょう。

ではまたいずれ。