今さら聞けない音楽用語【第1回・反復進行】

今回から新しく違う話題で書いてみたいなぁと思い、

「今さら聞けない音楽用語」シリーズをしばらく続けていきたいと思います。

よく聞く言葉だけど、うまく説明できない…何のことだっけ…?

となりがちな音楽用語で、特にアナリーゼ(楽曲分析)する際に必要、そして演奏に役立ってくれるであろうものをピックアップしてみたいと思います。

第1回は、『反復進行』です!

【反復進行とは】

「反復進行」(Sequentz 独)は、

短いフレーズを、同じ音型のまま、異なった音高で繰り返すことです。

(ドイツ語ではゼクエンツ。これも良く言う言い方なのでそちらの方で覚えている人もいるかもしれません。)

バロック時代の作品に多く見られるほか、その後の時代でも、たくさんの曲中で発見することができます。

まず、似たようなもの、間違えやすいものがあるので、違いを抑えておきましょう。

・「同じ音型を、異なった音高で~」というところがポイント

「同じ音型を、同じ音高で何度も繰り返す」というのは、オスティナートと呼ばれ、反復進行(ゼクエンツ)とは別のものです。

そのオスティナートというのは例えばこちら。

ピンクの部分が、全くそのまま反復されています。

(Purcell: Ground)

バス声部に反復音型がきているので、バッソ・オスティナートと言います。

これはこれで解説することがあるので、またの機会に。

・反復進行(ゼクエンツ)の「反復」は、同じ声部で行われる

例えば「ソプラノ声部で出てきた音型を、テノール声部が異なる音高で真似した」というのは、模倣と呼ばれるもので、こういう反復の仕方も反復進行ではありません。

フーガの冒頭などでよく見られます。

(J.S.Bach: BWV851 Fuga)

【反復進行の種類】

反復進行には、「旋律」が反復しているもの、と「和声進行」が反復しているものがあり、「旋律」、「和声進行」とも両方が反復しているものも良くみられます。

和声進行の反復は、さらに2つに分けられ、

同じ調の中で反復する「移度反復進行」と

移調しながら反復する「移調反復進行」があります。

①旋律的反復進行

②和声的反復進行

【反復進行が出てきたらどう演奏する?】

反復進行の、「音型を繰り返しながら、異なった音高に移動する」という特性を生かして演奏時に活用するのが良いと思います。

反復進行を見つけたら、

上行して移動しているか、下行して移動しているか、

何回反復されるか

をチェックしてみましょう。

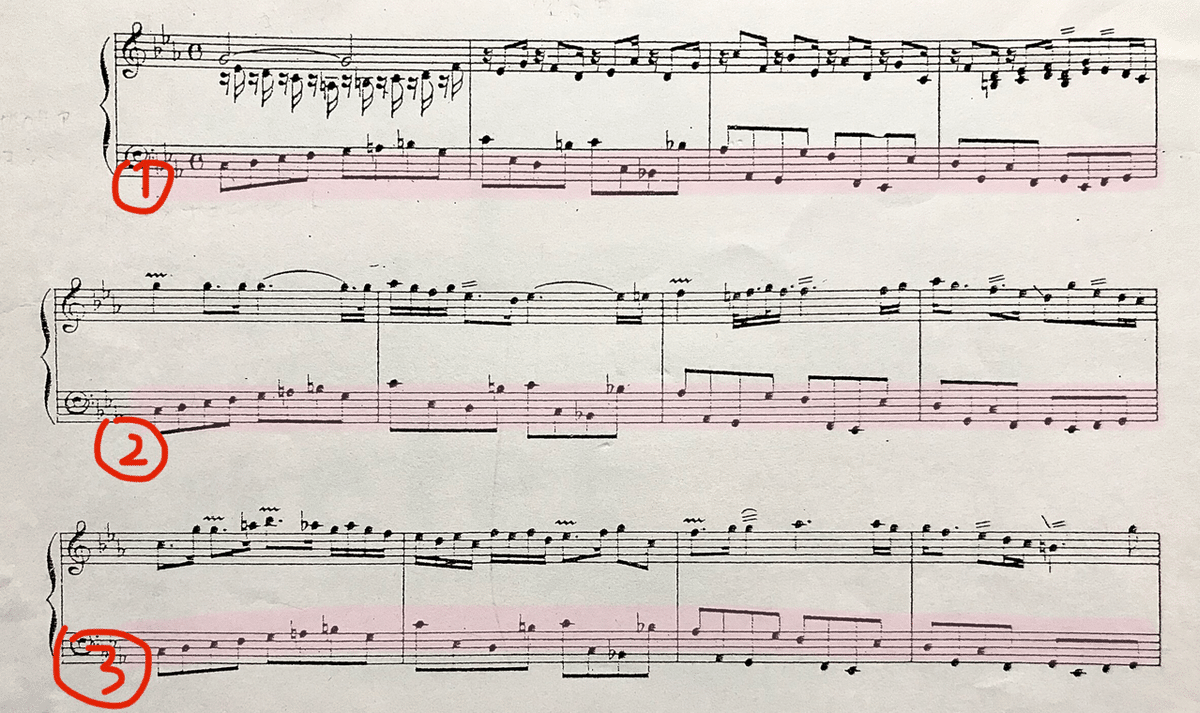

(J.S.Bach: BWV871 Prelude; Henle)

ピンクの部分が上行しているゼクエンツ、青の部分が下行しているゼクエンツです。

音が上がっていくと少し盛り上げたくなるのが自然かもしれません。

ピンクの方は、2拍が1つのまとまりとして、×4回で上行。

青の方は4拍(1小節分)が1つで、3回、3小節かけて下行。

時間の掛け方や回数でも、勢い、高揚感等の印象が違うでしょう。

また、中でも移調反復進行はわずかな時間にたくさん転調をするので、

コロコロ色が変化するのも、感じ取って演奏したいものです。

質問、感想、ご意見、こんなこと取り上げてほしい!などのリクエストありましたらお気軽にコメントください。

なお、ある程度の知識がある方に向けて書いていますので、これじゃついていけない、という方は、ぜひ個別レッスンに!その人にあったレベルで解説します。(対面、オンラインどちらもあり)

レッスンご希望の方はrie3_e_mail@nethome.ne.jpまで。