短編小説 「5秒先への賭け」 【全編】

アメリカ、ユタ州。月明かりに照らされた暗い田舎道を二つの光が進んで行く。

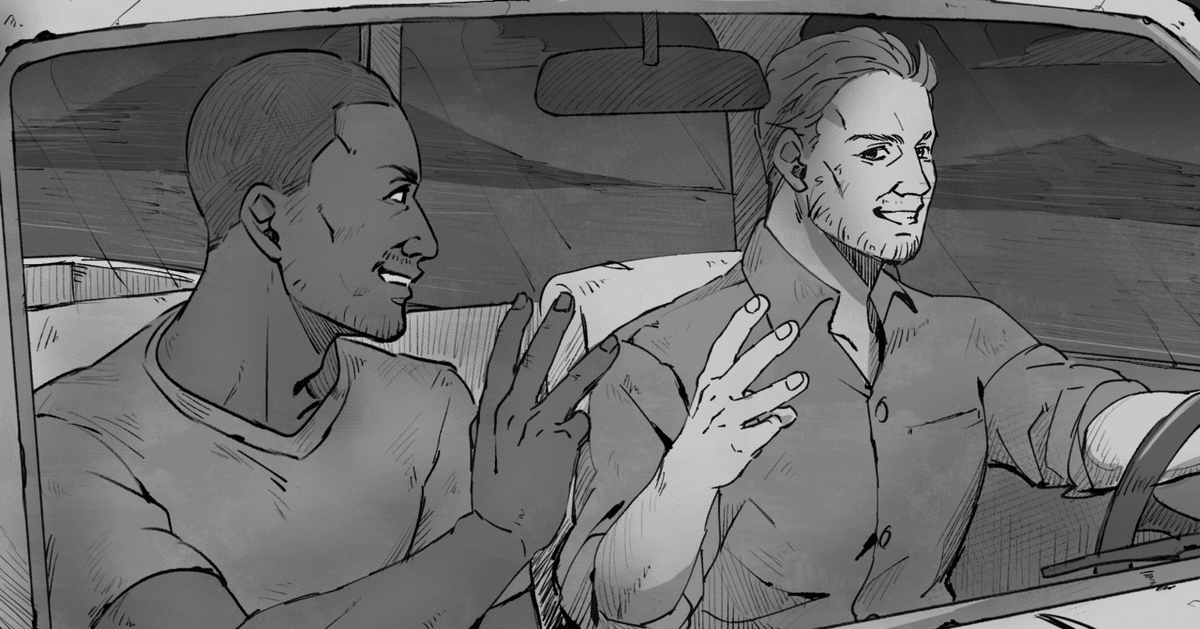

五月蝿い程のエンジン音と、ラジオから流れている音楽が交じる車内では、薄汚れたシャツにジーンズを着た中年の白人男性がハンドルを握っている。

助手席に座る、同じく拠れた服を来た黒人中年男性が、安そうな腕時計を気にした様子で確認している。

助手席の男は、徐にラジオを消し、「なぁ、マイク。今夜は金曜の夜だ。そろそろいつものアレやらないか?」と、悪戯っぽく笑いながら言う。

「ああ、そうだな。でもな、ボブ…」と怪訝な表情を浮かべ、ボブが問いかける。

「でも、なんだよ。やりたくないってのか?」

「やりたくない訳ではないさ、だけど今回も俺が勝つのは目に見えてるぞ? 何か、その…悪い気すらしてな。いつもと同じで絶対にこっちが勝つが、それでもいいのか?」

「なぁに、今日こそは負けねぇよ」と、ボブは自信満々の笑みを浮かべた。

マイクは皮肉の笑みを浮かべ「幸運を祈るよ…」と呟く。

二人が同じ工場で働き初めて、もう十五年になる。鉄を扱う仕事で、毎日代わり映えない重労働が続いていた。そんな暮らしに勿論二人は不満を抱えている。そんな折りだった。ボブがこの《賭け》をマイクに持ちかけた。

「よし。じゃあ、いつも通りだ。俺が<レディー>って言ったら――」とボブが言い終わる前に、マイクが遮る様に次の賭けのお決まりのフレーズを伝える。

「<ゴー!>の合図で俺がスタートのクランクションを鳴らす。二人で五秒間のカウントダウンをして、何も起らなかったら俺の勝ち」

「もし何か起きたら、俺の勝ちだ」

「まあ、いつも通り何も起きないと思うけどな…こんな田舎でいったい何が起きるっていうんだ?」と、まだどこか乗る気の無いマイクが問う。

「そんなの分かんねぇだろ? 突然戦争が起きるかもしれねぇし、宇宙人がやってきて連れ去られるかもしれねぇ。人生なんて何が起きるかわかんねぇもんさ」

「いつかお前が勝って、それが証明できるといいな」

「じゃ、いくぞ」

「ああ」

「レディー…」と言い終え、ボブが息を飲む。

「ゴー!」と言い放つと同時に、マイクがクラクションを鳴らす。暗い夜道の中、鳴り響くクラクション。クラクションが鳴り終え、二人は右手を掲げ、指でのカウントダウンをしながら、声を揃えた。

「5! 4! 3! 2! 1!」

道、そして車内では、エンジン音のみが聞こえている。

いつもの軽い感じでは無く、明らかにショックを受けている様子のボブを見て、マイクは「悪いな」という言葉を飲み込み、無言で右手をボブに差し出した。

ボブも言葉を発さず、無造作に胸のポケットからくしゃくしゃの一枚の五ドル札を取り出し、無造作にマイクに渡した。

一週間の時が経ち、仕事に疲れ果てた二人が帰り道を共にしている。いつもの様に車内では、五月蝿いエンジン音とラジオから流れる90年代のロックが交じり合っている。

ボブは腕時計を見て、ラジオを消した。

「じゃあ、やろうか?」と言うボブの問い掛けにマイクは反応を示さない。

「どうした?」

「なぁ、ボブ。そろそろ、この賭けを止めないか?」

「勝ち逃げしようってのか?」とボブが不機嫌そうな言い方をする。

「初めの頃は、こんな馬鹿げた賭けも楽しかったさ。勝てば5ドルも手に入るしな。でも、確か前回で俺の98連勝だぞ? 絶対に毎回俺が勝つ。賭けとして公平じゃない。どうせ今日やっても…」

「いいじゃないか、お前は勝ってるんだから。俺の身にもなってくれ。勝つまでは止めれねぇ。それに…」

マイクは視線を道路から、一瞬ボブに移すと、ボブは思いつめた表情をしている。マイクが顔を歪めた。

「それに?」

ボブは取り繕うように笑顔に切替え「いや、何でもねぇ。とにかくだ、いつも通り気軽にやろうぜ」と答える。マイクは観念した表情で「分かったよ」と呟いた。

「じゃあ行くぞ。<レディー>」

「<ゴー>」と言い放ち、マイクがクラクションを鳴らす。同時に、二人は手の指も使い、カウントダウンを始ていく。

「5、4、3、2、1」

街頭も無い真っ直ぐの田舎道には、二人が乗る車の光だけがぽつんと寂しく光っている。

マイクは辺りを見回し、小さな溜め息をついた後「悪いな、また俺の勝ちだ」と右手を差し伸べた。

「くそっ!」苛ついた様子で、ボブがポケットから5ドル札を取り出して渡す。賭けが終わり、マイクがラジオのスイッチをいれようとした時だった。

「なぁ、もう一度やらないか?」とボブが切り出す。

マイクは首を横に振った。

「賭けのルールで、賭けは一日一回って決めたはずだろ?」

ボブは焦った様子で、頼み込む。

「分かってる、分かってるさ。でも。なぁ、頼むよ。もう一度だけだ。な、いいだろ?」

「どうした、ボブ。今日は様子がおかしいぞ。何かあったのか?」

「この賭けは勝たなきゃならないんだ。じゃないと俺は…」

マイクが心配しながら、ボブを見ると、ボブは手を握り身を揺らしている。

「この賭けは…お前はこのままで満足か? 俺はダメだ。いつまでもこんな田舎で、こんな毎日を繰り返してたくない。仕事も仲間も何もかも一緒の毎日にはうんざりなんだよ」とボブが叫んだ。

「本当にどうしたんだよ、ボブ? ああ、確かに何もない生活かもしれない。だけど、給料が貰えて、家があって、ビールも飲める。それが幸せって感じる時もあるだろう?」

今度はボブが首を横に振る。

「お前はそうでも、俺はそうじゃない。何か変わらなきゃ、何か変えなきゃなんないんだよ。お前にとっては賭けはただの遊びだったかもしれないが、俺にとっては……もしこの賭けに勝てば何かが変わる気がするんだ。だから頼む。もう一度だけ。もう一度だけ賭けをしてくれ」と切ない表情で訴えかけた。

マイクはその様子を見て、納得したように肯くと「分かった。だがな、これでお前が負ければ、ちょうど百回目だ。これで賭けを終わりにしよう。それが条件だ」と伝えた。

ボブは暫し考え、肯く。

「分かった。それでいい」

「なら、何を待っている? こっちはいつでもいいぞ」

「ああ。<レディー>」ボブはいつも以上に声を張った。

西部劇での対決の様に、二人は一瞬見つめ合うと、マイクは静かに「<ゴー>」と囁き、クラクションを鳴らす。

カウントダウンする二人の指はシンクロしながら、一本、一本上がっていく。

「5、4、3」

たった数秒の時間が二人には酷く長く感じた。

「2、1…」

カウントダウンが終わった車内ではいつものようにエンジン音のみが聞こえている。辺りには何も起きておらず、車のライトに照らされた何も無い道だけが続いた。

マイクが申し訳なさそうな表情を浮かべる。

「やっぱり何も――」とマイクが言いかけた時、マイクの携帯が鳴った。少しおどけた表情でマイクが携帯に出る。

「もしもし? ああお前か。ん? もちろん大丈夫だ、代わってくれ」

マイクがちらりとボブを見つめると、ボブは期待と不安が入り交じった表情で、マイクを見つめていた。

「ああ、ジョンか。元気か。どうした? うん……うん……そうか、そいつは凄いな。さすが俺の息子だ。おめでとう、ジョン。ああ、凄いぞ。お前が世界一だ」

表情から笑みが溢れるマイクを、ボブはじっと見つめる。

「じゃあな、うん、また話そうなジョン…」と言い、マイクは携帯を切った。

「誰だったんだ?」

「離婚した妻からだ。息子とは、裁判の結果で後一年は話せないはずだったんだが、どうしても息子が話したいって言ったらしくてな…」

マイクは涙ぐみ声を詰まらせた。

「……ジョンがな、4番バッターになって。あいつ今日ホームランを打ったらしんだ。それが嬉して、どうしても俺に伝えたかったって……」

ボブはマイクに大きな笑みを投げかけ、興奮気味に叫んだ。

「だから言っただろ。絶対何かは起きるって」

「ああ、お前の勝ちだ」

暗闇にはエンジン音に交じり二人の楽しそうな笑い声が響いている。

また七日間が過ぎ、金曜の夜がやってきた。

マイクがハンドルを握る車内では、相変わらず五月蝿いエンジン音とラジオからの音楽が聞こえている。

マイクがふと助手席を見ると、そこにはボブの姿は無い。マイクはラジオのスイッチを切った後、満面の笑みを浮かべ「<レディー><ゴー>」と一人呟いた。

暗い夜道でクランクションが嬉しそうな音を奏で鳴り響いた。

おわり

いいなと思ったら応援しよう!