ちょっと古墳が見たくなって・・・仁徳天皇陵へ

【スキマ事件に古墳へ】

大阪での用事の間に、少し時間が空いてしまった。

そういえば、「仁徳天皇陵」へ参ったことが無い、と気づき、あまり時間は無いけどちょっと行ってみようと思ったのだ。

スキマ時間で行くには変な選択だが、思い立つというのは何かの縁だと思うので、衝動的に行ってみた。

【エジプト考古学と日本の古墳調査の違い】

そもそも、仁徳天皇陵は「大仙古墳」と呼ばれることが多い。

被葬者が仁徳天皇であることを学術的に証明できないためである。

この証明は非常に難しい。

文献で証明できれば良いのだが、確認できなければ発掘しなければいけない。つまりは墓暴きである。

私は小学生の頃「世界ふしぎ発見!」が大好きだった。吉村作治教授が出演するエジプト考古学の回が特に好きで、祖父祖母と一緒に夢中になって見ていた。

しかし、いわゆる「ツタンカーメンの呪い」を知った時に「あれ、これって墓暴きじゃないか?」と思って悩んだことがある。

もちろん考古学は、盗掘とは違う。学問の使命感から行われる。

だが、安らかに眠っている遺体を白日にさらして、副葬品を持ち去る行為であることは間違いなく、業の深い仕事だと思う。

断っておくが、私は考古学に関わる人を侮辱したいわけではない。ただ、やっている行為について鈍感になってはいけないし、考えるために敢えて嫌な言い方をしている。

私は大学で史学科だったために、日本古代史の講義は必修だった。

幾人かの教授が「宮内庁が古墳の発掘許可を出さないのはおかしい」「自信があるなら発掘させればいい」と怒り心頭の様子だったのを覚えている。

言っていることはわかる・・・だが、皇室のご先祖様の墓かもしれない場所を、簡単に発掘させないのは、むしろ一般的な感覚じゃないのかと違和感を拭えなかった。

エジプトと日本は前提からして異なる。

エジプトは王朝が幾度も断絶して、後にはギリシア系のプトレマイオス朝まで誕生した挙げ句、それすらも紀元前に倒されたから現代に継承されていない。私たちが見るのはその遺構だけだ。

アブシンベル大神殿で当時の信仰のままに祈りを捧げる人はいないだろう。

だからエジプト政府だって許可して、ガンガン発掘することができるのだ。

ところが日本の場合は、皇室という家系が古墳の時代から現在までつながっている。つまり遺族、子孫がいるのだ。

誰だって自分の親族の墓を学問目的とは言え、掘り返されるのは嫌だろう。一般家庭と違うのはそれが文字すらなかった時代まで遡るスケール感である。

ご先祖様が祀られているかもしれない場所を、「確かめるから発掘させろ」と迫り、断られると怒っているのは、自分たちがやっている行為が社会的にどのような意味を持つのかわかっていないのではないか、と思うのだ。

【蒲生君平という天才】

陵墓に敬意をもって調査した人が、江戸時代に既にいた。

「前方後円墳」とは随分耳に馴染みやすい言葉だが、その言葉を作ったのは誰だろう。

なんと江戸時代の儒学者である蒲生君平であり、天皇陵(山陵)の調査研究報告「山稜志」に初出する。

文字も無い頃から我が国の歴史はあったわけだが、陵墓の位置などは江戸時代にはかなりわからなくなっていたという。

蒲生君平は金銭的に恵まれない中で、調査研究に没頭。

近畿地方、四国の山陵を調査してまわり、その調査結果は現在でも高く評価されている。

この先駆的研究が、宮内庁の陵墓推定の礎となっている。

【日本にある古墳の数】

私が生まれ育った岡山県は古墳が多い県だった。

山間部の故郷にすら古墳があった。平野部なら尚更で造山古墳は全国4位の大きさを誇る。

今より人口が少なかった過去にどれほどの労力をかけて作ったのだろうか。気が遠くなる。

日本全国の古墳数はなんと約16万基と言われる。

コンビニの3倍、神社の2倍のとんでもない数だ。

日本は古墳の国なのだ。

大阪府は緑が少ない都道府県だと思う。

偏見かもしれないが東京よりも圧倒的に緑が少ない。

衛生写真で見ると全然緑がない。

ところが

古墳の周りは緑に見える。(紫の丸部分)

仁徳天皇陵が大き過ぎて、衛生写真からも見える。緑が少ない大阪府の緑化に、仁徳天皇陵は貢献しているのだ。

【仁徳天皇陵のとんでもない規模】

そんなこんなで三国ヶ丘駅にやってきた。

それにしてもとんでもない規模である。

古墳の一番長い場所が長さ840㍍、横幅は654㍍ 、墳丘(古墳の中でも丘の部分)の長さ525㍍。

戦艦大和の全長が263㍍なので、戦艦大和2隻並べてようやく墳丘の長さになる。

三国ヶ丘駅の屋上には仁徳天皇陵を拝することができるスペースがある。

屋上には植物が植えられ、のんびりと座っている人もおり憩いの場のようだ。

そこから見る仁徳天皇陵は、山か丘にしか見えない。そして大きすぎて全体像が全然わからない。

うーん、一周歩くしかないか。

一周すると2.8キロあり、1時間かかるそうだ。でも来たからにはその大きさを体感してみたい。

【仁徳天皇陵一周コース】

トコトコ歩いていくと、当然民家が周りにあるが、隣には巨大な山のような空間がある。

住人は慣れているんだろうけど、かなり異様な感覚だ。

右手に仁徳天皇陵を見ながら歩いて行く。

保護柵の向こうに見える陵墓はどこまでも続く。

歩いていくと様々なものが目に入って楽しくなってくる。

革靴だったが、全然問題なく、楽しく歩いていく。

万葉の歌碑は当時を偲ぶよすがになる。

横を見ると土が盛り上がっていた。ここも古墳だ。

この付近だけで幾つ古墳があるのだろう。

ようやく南の拝所まで来ることができた。全体の半分ほど歩いたこの時点で、歩き始めて25分ほど経過。

やっぱり1時間はかかるのだろう。

鳥居の向こうの森に向かって拝むような形になる。なんだか神聖な気持ちになる。

【百舌鳥古墳群ビジターセンター】

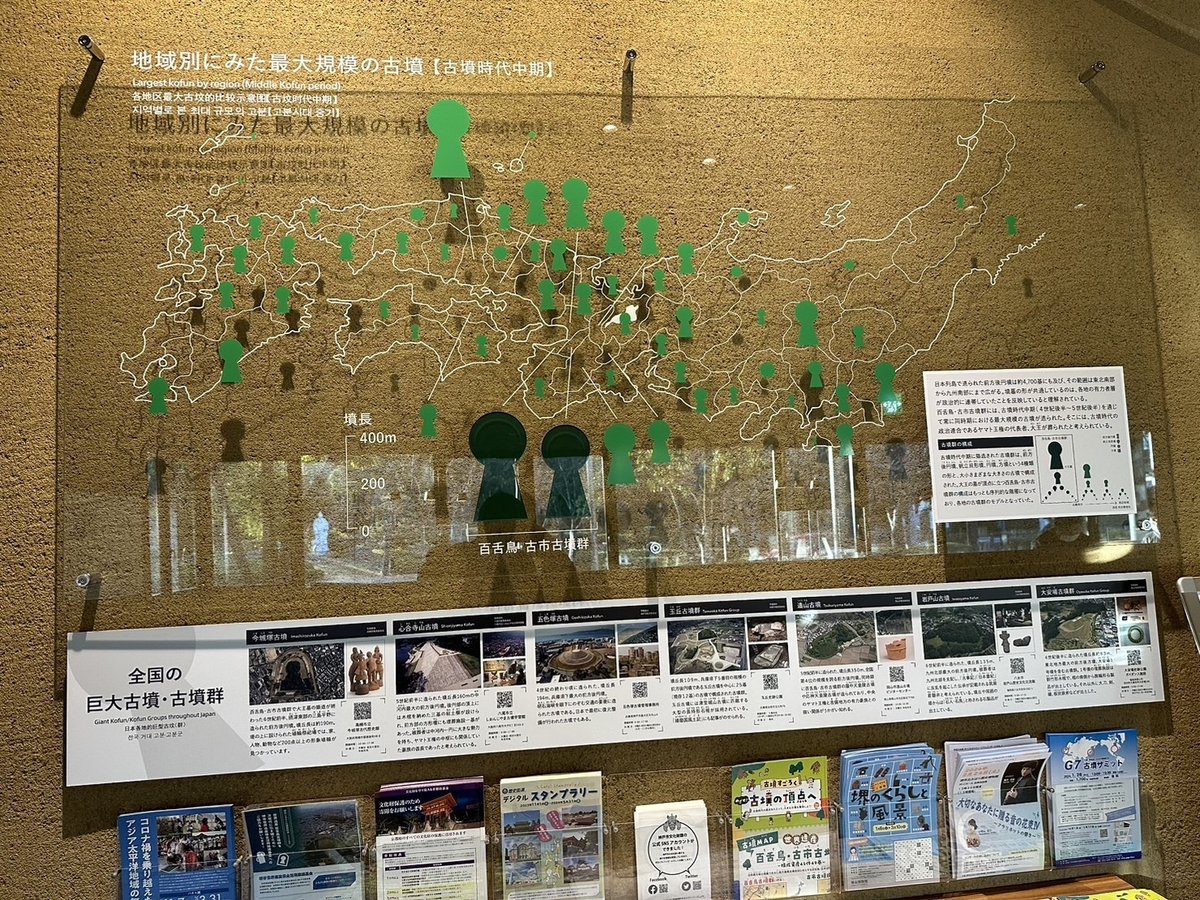

仁徳天皇陵の南(地図で言えば下の部分)に「百舌鳥古墳群ビジターセンター」がある。

ここでは全国の古墳の資料や、仁徳天皇陵の建立当時の再現映像など見ることができる。

日本が古墳の国であり、その中心が古くから栄えた近畿地方にあることを実感する。

このビジターセンターではかわいい埴輪のようなお土産グッズも充実しているので、その目的でも十分入る価値はあるだろう。

【仁徳天皇陵と言われる所以?「民の竈」】

歩いてみてその巨大さを実感したが、人力でここまでやるのは凄まじい。

仁徳天皇が祀られていると推定されたこともなんだかわかる気がする。

第16代仁徳天皇は、「民の竈」として戦前の教科書にも載った有名な逸話がある。

仁徳天皇が高台から民の家々を見ると、炊事の煙があがっている家が少なかった。

民の暮らしが富まないのに自分が贅沢をするわけにはいかないと、3年間無税にする。皇居も服もボロボロになっていく中でも、炊事の煙が増えていくのを見た仁徳天皇は「既に私は富んでいる」と喜んだという。

そしてさらに無税の期間を延ばし、国民の暮らしを富ませることを一番の喜びと考えた。

この国民が幸せであれば、天皇も幸せであるという天皇像は、神武天皇が橿原奠都の詔でも国民を「おおみたから」と呼称していることから変わらぬ伝統であると言える。

様々な個性の天皇陛下がおられただろうが、国民を大切に護ることが天皇の使命だという考えは共通してきた。

それを一番形にした「仁徳天皇」がこれほど巨大な墳墓の被葬者であろうというのは自然な発想だと思う。

仁徳天皇には寵愛した黒媛がいたが、皇后から嫉妬され、山形(現在の岡山県津山市新野山形)に戻った。すると仁徳天皇はわざわざ遠出して追いかけたというコミカルな話も残っている。

完璧ではない。だが、国民を大切にする心は揺るがない。そんな存在が仁徳天皇であり、今でも国民に敬愛されるのではないか。

みなさんも1時間かけて仁徳天皇陵の周りを歩いてみていただきたい。

古代の人々の心の一端を感じる(ような気がする)ことができるのではなかろうか。