危機管理から入る広報 (1/3)

企業が、事故や不祥事で非難を浴び、社会的評価を落とし、さらに存続すら問われかねない事態(危機)に遭遇した時に登場するのが「危機管理広報」だ。「平時の広報」とは全く様相が変わる「有事の広報」活動で、企業における広報の位置付けやそれまでに培ってきた実力と真価が問われる、広報の集大成と言える。広報の役割と歴史を一瞥し、なぜ危機管理から広報に入るのか、考えてみたい。

■ 広報の役割

企業の広報部門は、事業内容や企業規模、広報の経営上の位置付けなどにより、その大きさ=陣容は、数人のスタッフによるこじんまりとした部署から、特に100人を超え、専任役員のいる大所帯まで、様々だ。

組織の規模に応じて、専任や兼務などスタッフの配置は異なるが、役割・機能として期待されることに変わりはなく、ほぼ4つに分類できる。広報組織としてほぼ完成の域に達していると思われる大手消費財メーカーの広報部門を例に、機能を分類すると、おおむね、①報道対応、②商品(マーケティング)広報、③社内広報、④社会貢献に分類することができるだろう。

■ 広報の歴史

広報機能は、企業を取り巻く社会環境の変化と共にその姿や役割を変えてきた。日本における広報の起源を、第二次世界大戦後、米軍主導のGHQ時代に求める専門家の見方がある。戦前の軍事政権による軍事目的優先の一方通行の「公報」から、GHQという「上からの政策」ではあれ、民主的色彩をまとった「広報」の導入は、確かに出発点ではあった。しかし、企業の広報と言う意味では、1960代の「高度成長期」がその起源であろう。広報に求められる機能は時代の変化の中で変わり、新しい機能が付け加わり、1960~80年代の30年間は、日本における広報が、その歴史的な姿を形成する第一世代期であったと思う。

(出典:経済広報センター「企業広報プラザ」より)

【1960年代〜高度成長と商品広報】日本経済の高度成長期であり、牽引者となった企業は、消費者に自社商品・技術の強みを訴えて購入を促すために、テレビ・新聞・週刊誌などのメディアの急速な発達・普及と歩調を合わせ、こぞって商品広報に力を入れた。商品広報は「マーケティング型広報」とも呼ばれるが、実は、広報と言うと今でも、広告宣伝と混同されたり、あるいはその付属的機能と見做されたりするのは、この時期に始まっていると思う。

【1970年代〜企業批判と報道対応】高度成長の中で売上至上主義に走った企業は、産業公害、環境破壊、有害薬品、欠陥商品、工場事故など様々な事件・事故を引き起こす。高度経済成長の負の遺産として、企業は社会的批判・指弾を浴びる。この頃登場するのが「報道対応」だが、その目的は、今から振り返れば、「防御型広報」の域(「火消し広報」とも呼ばれた)を出なかったと言える。なぜなら、その20年後の90年代後半、さらにそのまた20年後の現在、企業はまるで苦い経験を忘れたかのように、社会的責任を問われる事件や事故を起こしているからだ。

【1980年代〜企業イメージとブランド】日本経済が低成長期に入り、企業は高度成長を支えた従業員のリストラに走る、新たな時代となって登場してきたのが、企業イメージ戦略だ。消費者は多様化し、そのニーズをしっかり商品開発に取り込むのが複雑になった時代でもある。ロゴを統一したり、広報誌を発刊したり、大掛かりな消費者イベントを開催したり、あの手この手で企業イメージの喚起・向上に躍起となった。

【1990年代〜消費者の多様化・個性化の中での模索】1990年代初頭から始まるとされる「失われた30年」は、時に華やかだった「外向き広報」から、「戦略的な」広報への転換が進み始める。

CIや企業イメージ向上策は、ブランディング戦略に発展し、消費者イベントは企業メセナ、フィランソロフィーを経て、社会貢献、そして、やがてSDGsにつながって行く広義の「社会貢献」型広報となる。社員の結束・モチベーション向上や、採用コミュニケーションに注力する「社内広報」が重要視され始める時期でもあった。

【2000年代〜広報の多様化】2000年は、ある大手乳業メーカーによる不祥事報道で幕を開けた。企業による事故・不祥事のオンパレードのような10年間で、その集大成が、2011年3月の東京電力福島原子力発電所における炉心溶融と言う世界最大級の原発事故だった。未曾有の事故への対処の適否、企業の社会的責任が深く問われ、危機管理広報が脚光を浴びた。一方、インターネットの爆発的な普及と新聞・雑誌・テレビ・ラジオなど既存メディアの衰退、そして何より、SNSの爆発的な拡大は、広報のあり方への最大の挑戦の一つとなっている。

時代と社会環境の急激で大きな変化が進む中で、危機管理広報、企業の社会的責任を深く問うことに端を発したコンプライアンスやガバナンスの概念や規準の導入、社会貢献型広報の浸透、IRとの連携など、広報は追加的な課題とそこで果たすべき説明責任の役割が期待され、ますます多様化の様相を見せている。

■ なぜ「危機管理広報」から始めるか?

広報を危機管理広報から始める理由は、突き詰めると2つあると思う。危機管理広報は、

① 企業が関係する全ステークホルダーとのコミュニケーションとなる

② 広報が経営体制の中でしっかり位置付けられていないと機能しない

広報部門単独では、完結できないことを、危機管理広報は経験的に教えている。それは、広報というものの本質に、深く、かつトータルに関わっているからだ。

■ 危機管理広報の位置付け

危機管理広報は、実際に危機に繋がるような事件・事態が発生・発覚してからスイッチが入る。時間的に切迫した状況の中で、極めて現場対応的な広報になることが多い。

しかし、危機管理広報がきちんと機能し、その効果を最大限に発揮できるかは、事前の準備の完成度と、実際対応時のスキルに大きく左右される。危機管理広報の巧拙は、さらに、その後の失地回復に要する時間と回復レベルを左右することにつながる。

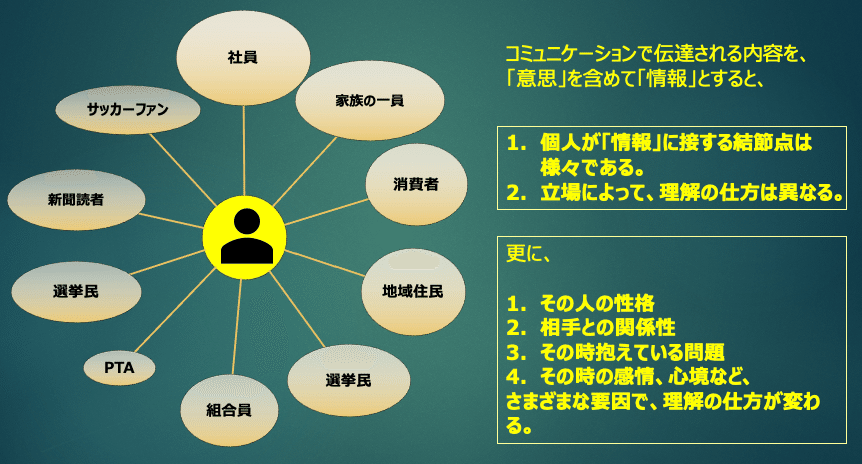

■ 全ステークホルダーが相手のコミュニケーション

危機管理広報では、報道対応が核となる。影響が広範囲に及ぶからで、特に近年は、SNSが無視できないメディアとして登場している。

企業を取り巻く全ての集団=ステークホルダーがコミュニケーションの対象となる。例えば、ひとたび事故や事件が発生すれば、営業や販売店では、取引先や消費者からの問い合わせに対応しなければならない。工場事故では地域住民や監督官庁、経理・財務部門では金融機関や株主対応が必要になる。「内側のステークホルダー」と捉えられがちな社員や労働組合も対象になるし、採用を考えると、就活生や大学・高校などリクルート活動にも影響が及ぶ。全方位のコミュニケーションとなる。

そこで問われるのは、説明責任であり、いかに「正確・明確・簡潔」に、スピード感を持って、漏れなくメッセージを発信・受信できるかのコミュニケーション力が求められる。

① 説明すべき対象者に説明しているか?

② 事実(真実)に則って説明しているか?

③ スピード感を持って説明しているか?

④ 統一性・一貫性ある説明をしているか?

⑤ 理解・納得を得られる質問をしているか?

■ 企業が背負う「罪と罰」 〜 果たすべき複数の責任

危機は、自然災害など予見が難しい場合を除けば、その多くは企業が引き起こした事態・事件だ。企業は社会の中で事業を展開しているので、さまざまな責任を追っており、その責任も一つではない。法に触れる場合には、法律上の刑罰が待っている(法的責任)。たとえ法律に抵触しない場合でも、社会的責任を問われることがあり、法的責任とセットになることがほとんどだ。さらに、被害者に対する道義的責任など、責任範囲は広くなる。

説明責任は、企業トップが行うものであり、それを支えるのが広報であるとすれば、これらは、平時の広報活動で培ってきた広報的コミュニケーション能力を測る試金石となる。

(2/3に続く)