危機管理から入る広報 (3/3)

■ 危機管理広報体制の構築

危機管理広報は、少人数の広報部門だけで対応できるものではない。組織的な対応が必須となる。そこでは、体制構築とルール、そしてそれを支えるトップのリーダーシップが必要不可欠となる。

危機管理広報の組織編成では、コミュニケーションの結節点として、広報は中核を占める。有効な組織とするには、法務・コンプライアンスや経営企画がコア・メンバーに入り、経営トップを補佐しながら活動を進めることになる。危機やリスクの規模と波及力に応じて、情報システム・人事・総務・経理など他の部門を巻き込んだり、生産や営業の事業拠点長の協力と参画を求めることになる。

危機管理体制の構築は、全社的な取り組みであり、実は一番時間がかかり、骨の折れる作業で、企業トップの理解とリーダーシップがなければ到底不可能な作業となる。

■ 「抵抗勢力」と「非協力」

実際体制構築に動き始めると、大なり小なり、組織内部の非協力や反発・抵抗に遭うことがままある。例えば、「売上や利益を上げるのに汲々としているのに、余計な仕事だ」、「後ろ向きの仕事で、士気が落ちる」、「専門部署でやれば良い」などという声が出かねない。口に出さないまでも、推察できる。

また、組織の業務運営上、他部署に知られたくない問題を炙り出してしまうので、抵抗に会うこともある。

■ 外部専門家

社内に十分な経験を積んだ人材が育っていなかったり、専門部署あるいはふさわしい組織がないので、あるいは社内スタッフでは「やりにくい」仕事なので、「外部専門家=外圧」の起用を検討する企業も多い。

しかし、危機管理体制は、自分たちで作ることで初めて実効性のあるものになる。緊急事態が発生し、危機管理が必要になった場面で、組織を動かし、最後に頼りになるのは、結局自分たちだけである。

また、「発注能力=危機管理に対する理解レベル」が低いと、「丸投げ」に陥りやすく、結果膨大な費用が発生し、最悪実戦で活用できないことがあることに注意を払う必要がある。

自分だったらどうする=当事者意識をもち、自分の会社だったらどうなる=想像力を働かせることが、危機管理能力を涵養する。人任せは避けた方が良い。

■ 危機要因=リスクを洗い出す

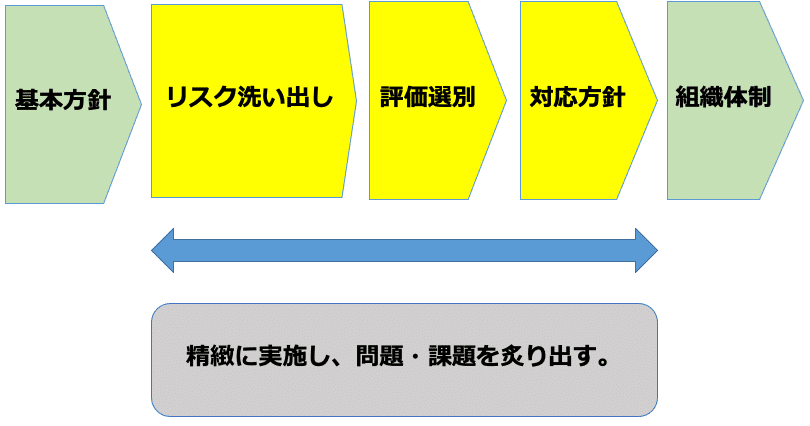

危機管理広報は、危機管理体制の一部なので、どんな危機の要因=リスクがあるのか洗い出し、その評価、対応方針を検討するプロセスを経ることになる。

私が関わった企業でも、リスクの洗い出しを進めると、当初想定した以上のリスクがあることが浮かび上がってきた。

リスクの洗い出しから対応方針までの長いプロセスを、実際の企業で進めるには、トップの理解と後押しが必須であり、実施にあたる者には、覚悟と忍耐が必要となる。

どう進めるか?準備にも準備が必要に見える。幸い、さまざまな団体や企業から優れた資料が出ていて、参考になる。

個人的に一番まとまっていると思うのは、経済産業省が2005年3月にまとめた「先進企業から学ぶ事業リスク・マネジメント実践テキスト〜企業価値の向上を目指して〜」という、270頁に及ぶ実践的なガイドブックだ。

企業における事件・事故が多数発覚した時期でもあり、民間企業で、リスクマネジメントに対する注目度が高まり、必要性が増したことが背景だろう。国の事業として作成したリスク・マネジメントの包括的な実践ガイドで、インターネットで入手可能だ。

完読したわけではないので、紹介がためらわれないでもないが、リスクマネジメントの定義・位置付けから、体制作り、リスクマネジメント方針・計画策定、危機管理、内部統制、評価・是正・改善のPDCAまで網羅する、実践的なガイドブックとなっている。

一度手にするのが良いと思うので、リスクの洗い出しの作業実施面で役に立つ「調査票」の雛形と、「各社のリスクの洗い出し・評価作業の概要」洗い出しの進め方と評価方法が、実践型のガイドして大いに参考になったので、掲載しておくことにした。

《最後に思うこと》

危機管理広報から広報に入るのは、それが広報の集大成と思えるからであるが、あるいは、時代の流れ・要請から来ているのかも知れない。

1990年代、企業や団体・組織では、個人情報の漏洩事件が相次いで報道された。今や個人情報の漏洩は日常茶飯事で、個人情報は、今や「商品」となった。それを「購入する」のは、一般人や一般企業だけとは限らない。毎年数百億円の「売り上げ」を上げている詐欺集団もその一角にいる。

嗜好や購入履歴などの個人情報は、膨大な顧客データとして蓄積され、検索エンジンのアルゴリズムで、「お勧め商品」が「提案」される。

ネットなどの「インフルエンサー」を使ったステルス・マーケティングや、顧客の購買体験を最適化するCXMなどの新しいマーケティング手法が注目を浴びている。何でも「商品化」する時代は、さらに深いところで進行している。

広報が相手にするステークホルダー(訴求対象)は、ますます多様化・個性化しているように見える。あるいは、統一的に捉える有効な理論が見つからないのかも知れない。一方で、ステークホルダーとのコミュニケーションに介在する「メディア」は、SNSの拡大で急変貌している。

危機管理広報に関する思いを綴ってみたが、圧縮しすぎて、重要なことを言い忘れてしまった悔いが残る。いつか時を見て、加筆修正するつもりである。

危機管理広報の次に待っているのは、恐らく、さらに包括的な広報になるのだろうが、その姿はまだ見えない。

(了)