野中郁次郎氏による経営理論(①SECIモデル、②ワイズリーダーシップ、③ヒューマナイジング・ストラテジー)をまとめてみた

なぜ野中郁次郎氏の理論が必要なのか?

・企業を取り巻く外部環境が大きく変動する中においては、社員の階層においては新しい取組みを試行錯誤で行い失敗は当然増えるほか、経営陣の階層においては重要な経営判断を迫られる局面も、また当然増えることになります。

・その中で意思決定がブレないためには、「我々は何の会社であり、未来に何を目指すのか?」という問いに対する、経営陣・社員の一人一人が何となく持っている答えの見える化(形式知化)と、斯かる形式知化された経営の意思の一人一人への腹落ち(暗黙知化)が必要と言えます。

・斯かる問いに対する答えを作成するプロセスを、形式知化・暗黙知化の概念を通じて理論化したのが組織論の名著「失敗の本質」の著者である経営学者の野中郁次郎氏です。

・本記事では、同氏による3つの理論、①SECIモデル、②ワイズリーダーシップ、③ヒューマナイジング・ストラテジーを紹介します。

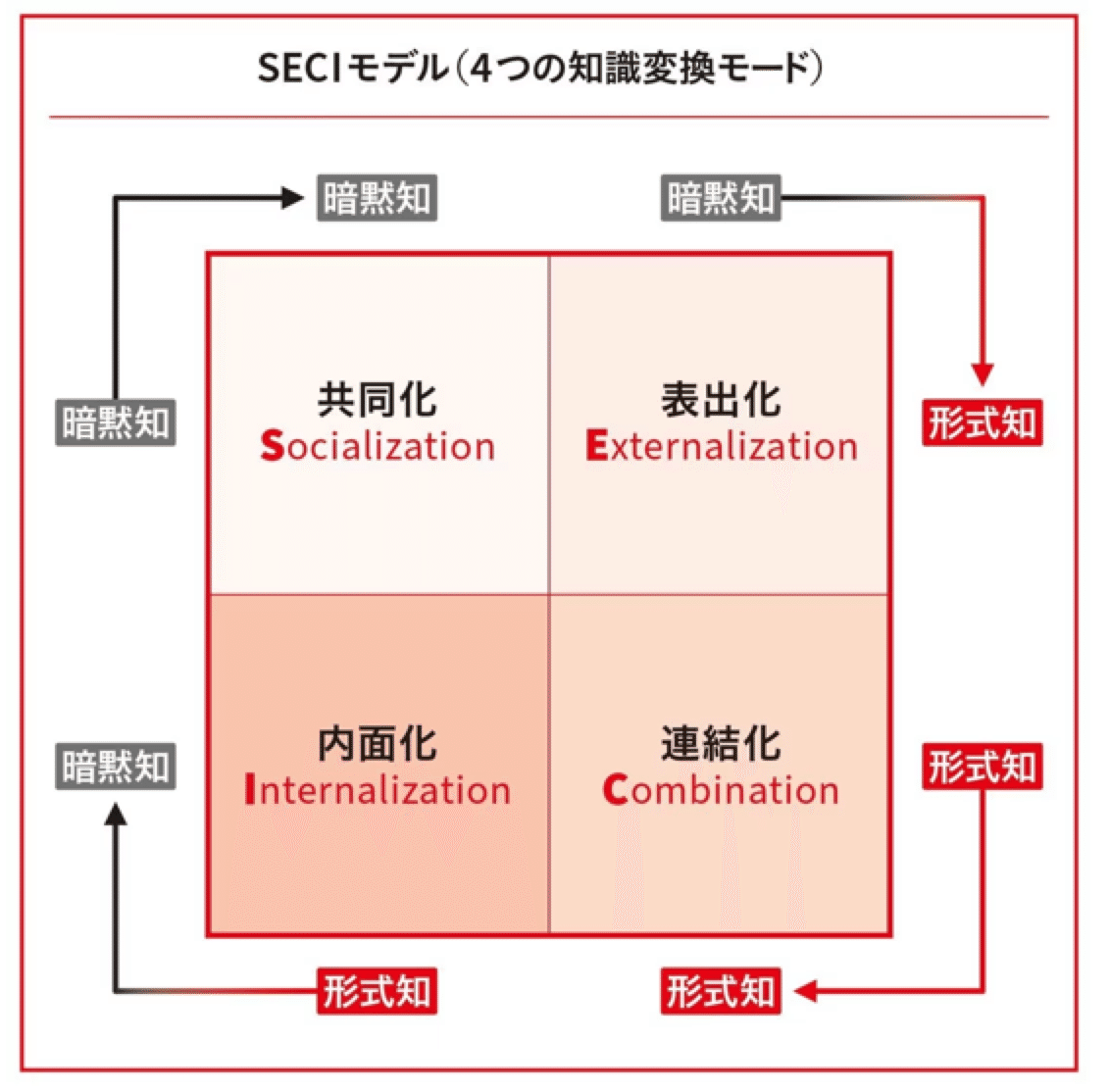

SECIモデル

・1995年に竹内弘高氏と野中郁次郎氏の共著「知識創造企業」にて提唱された経営理論です。

・企業の競争優位の源泉を、暗黙知と形式知の相互変換プロセス、つまり組織的な知識創造プロセスを通じたイノベーション実現に求めた理論です。

SECIモデルには4つのプロセスが存在します。

①共同化プロセス

起点となるものであり、絶えず変化するコンテクスト(文脈・状況)の中に感情移入し、共感し、各人が直接体験を共有して潜在的な暗黙知を生成する。

例)業務の実践を通じて生まれた個人の工夫・ノウハウ(暗黙知)をOJTの中で人に伝える。

②表出化プロセス

対話を通じて同感することで暗黙知を言語化し、概念や仮説を創造する。

例)培った個人の工夫・ノウハウの見える化を行う。

③結合化プロセス

概念や仮説を他の知識と組み合わせ、編集、体系化し、モデル化する。

例)見える化された各個人の工夫・ノウハウをまとめてマニュアル化する。

④内面化プロセス

組織知となったモデルを状況に応じて実践し、暗黙知化する

例)改善されたマニュアルを元に、業務を実践することで個人の生産性が向上する。

・この4つのプロセスは一回性のものではなく、組織におけるあらゆる階層・集団の中で繰り返されることで、イノベーションが生まれることになります。

事例:エーザイ

・事例として、医薬品メーカーのエーザイがSECIモデルを元にした独自の「憂慮のモデル」を実践しています。

・エーザイ全社員は、ビジネス時間の1%を患者・生活者の憂慮に共感すること(共同化)に使います。

・社員が車内に持ち帰った憂慮をチームで議論することで抽出・把握し(表出化)、憂慮を取り除くための企業行動を策定し(結合化)、斯かる行動を実践していきます(内面化)。

・SECIモデルの肝は共同化プロセスにあり、共感がないと暗黙知は共有されません。例えばエーザイの場合、企業理念であるヒューマン・ヘルスケア(社員が患者・生活者の目線でものを考え、言葉にならない想いを感じ取ることが重要)が社員の中で共有されているからこそ、患者・生活者の想いに共感する共同化プロセスが創発されることになります。

・共同化プロセスでは、このように社員の一人一人が主体的に企業の経営戦略形成の主体となっており、斯かる点を理論化したものがワイズリーダーシップです。

・また、共同化プロセスの前提となる共感を支える概念がヒューマナイジング・ストラテジーになります。

ワイズリーダーシップ

・2019年に竹内弘高氏と野中郁次郎氏の共著「ワイズカンパニー」にて提唱された経営理論です。

・ワイズリーダーシップとは、先のエーザイの共同化プロセスに見られるように、特定の個人のリーダーシップではなく、社員各自のリーダーシップ(実践知)を指しております。この実践知は、各社員が「今」という状況の中で、過去・未来における「より善さ」を洞察し、最善の行動を選択できる暗黙知でもあります。

・ワイズリーダーシップを有するワイズリーダーが備える能力として、以下の6つが提示されております。

①善を判断できる

何が組織と社会にとって善いことかを判断し、意思決定する

②現実を直観する

コンテクストや問題の本質を素早くつかみ、人、物、出来事の性質・意味を直感的に理解できる

③場を作る

社員が共感を通じて新たな意味を構築できるよう、公式・非公式な場を作り出す

④直観の本質を物語る

物語やメタファーを使って、自己の経験の核心を演じ、個人・グループの身体知化を容易にする

⑤物語を実現する

矛盾する目標を持つ人たちを受け入れ、対話や公式・非公式の権限や場のネットワークを動員して、矛盾を解消する

⑥実践知を自律分散する

徒弟制度やメンタリングを通じて、メンバーの成功体験を支援し、実践知を育む

・重要な点として、企業の経営戦略は斯かるワイズリーダーシップから創造されるのであり、合理的な計画策定から生まれるものではない、としていることです。すなわち、戦略の中心には合理性ではなく人間性がある、としております。斯かる概念が次のヒューマナイジング・ストラテジーにて理論化されております。

・実践を繰り返す中で得た暗黙知がSECIモデルを通じて、より高度な暗黙知となることで、企業の経営戦略は高度化され、またワイズリーダーシップも磨かれる、とされています。

ヒューマナイジング・ストラテジー

・一橋ビジネスレビューの論文(「ヒューマナイジング・ストラテジー : 人間中心の物語りアプローチ」2020.3.13)にて示された経営理論です。

・過去の経営戦略論、特にマイケル・ポーターの競争戦略論に代表される、経済学ベースの分析的・合理的な戦略論に対する反省から示された理論になります。

・そもそも、日本企業の国際競争力低下の背景として、「オーバープランニング(過剰計画)」、「オーバーコンプライアンス(過剰規制)」、「オーバーアナリシス(過剰分析)」の3つの過剰を示した上で、斯かる過剰の要因としては、人間が未来に向かって意味付けと価値付けを探求する創造的主体である、という視点が欠落していた点を指摘しております。

・ヒューマナイジング・ストラテジーでは、戦略を以下の通り定義しております。

①「共通善」を掲げ、その実現を志向する人間の「生き方」である。

②一人一人の生き方を「相互主観」を媒介に組織の客観へと昇華し、新しい現実を共創する集合的な意味付け・価値付けのプロセスであり、利益はその結果である。

③主観的な「幅のある現在」の時間軸でコンテクストに応じて「今・ここ」の判断を行い、変化の中でより善い普遍を追求しつつ、部分・全体を循環しながら新たな関係性を生み出すのであり、歴史的構想力(現在から過去を見て、過去から現在を再発見し、現在から未来を見通して望む未来を創造する力)に支えられている

・また、上記文中に出てきた3つのキーコンセプトがあります。

共通善

・社会的に意義のある共通善を物語ることで、組織内だけでなく組織外のステークホルダーも含めた意味・価値で結びつけられた共創のエコシステムを形成できる。また、エコシステムのメンバーは金銭ではなく内発的なインセンティブで動く。

相互主観性

・相互主観は、共感でもあり、直接他者の視点になりきること。「今・ここ・私だけ」が持つ一人一人の主観を組織としての「いつでも、どこでも、だれでも」の客観へ昇華するためには、相互主観性が媒介となる必要がある。

幅のある現在

・経済学ベースの戦略論は三人称的時間で普遍的に成立する一方、ヒューマナイジング・ストラテジーでは一人称的時間である幅のある現在で成立する。

・三人称的時間で考えれば、現在とは過去・未来の区切りで長さのない点である一方、一人称的時間で考えれば、現在とは一定の幅を持つことになる。

・斯かる時間軸で考えることで、過去・現在・未来が重層的・連続的に信仰する中で、多様な価値付け・意味付けが可能になる。

・上記をふまえた善い戦略とは、論理的な説明により社員を納得させるのではなく、ワクワクする物語りを通じて社員の心を動かし、内発的な動機付けを通じたコミットメントを引き出すもの、とされております。

斯かる物語りはプロットとスクリプトで構成されます。

プロット

・複数の過去と将来起きる出来事の意味関連によって因果的に結びついたもの。

・具体的には、何を目指すのか、という目的を述べ、次に目的を実現するのにどのような手段・方法が必要か伝え、最後に目的の実現のため、その手段や方法を用いて行動を起こす、という実践まで含んでいる。

スクリプト

・都度変化する状況の中で、プロットを実践するための指針。

・組織にとって重要な出来事から意味を導き出した実践知。

・組織の構成員はスクリプトを用いることで、自らの経験に意味付け・価値付けを行い、物語り創造に参加する。

・具体的な事例として、前述のエーザイのヒューマン・ヘルスケアがプロットとして機能しており、斯かるプロットを実行するためのスクリプトとして、「RED BOOK」、「BLUE BOOK」を社員に配布しています。

・「RED BOOK」には内藤CEOのヒューマン・ヘルスケアに対する想いや生き方が記載されており、「BLUE BOOK」にはヒューマン・ヘルスケアを体現する社員の事例研究が記載されております。「BLUE BOOK」には、ビジョンの「RED BOOK」のビジョンの実践の中で得た、「こういう文脈でこういう行動をしたらうまくいった」という事例が集められ、社内のスクリプトとして蓄積されていきます。

・このような組織の知の共有と、それをふまえた、そのときどきの文脈で最善と思える行動を実践し続けることで、新たな知が獲得され、知の蓄積はさらに豊かになり、物語りは終わりのない進化を続けることになります。

示唆

・野中氏の上記理論の前提として、槍玉に挙げられているマイケル・ポーター氏の競争戦略論をはじめとした経営理論や各種戦略フレームワークについては、そのまま当てはめれば優れた戦略が出てくることはほぼなく、あくまで練り上げた論点を整理するコミュニケーションツールと思います(ファイブフォース、STP、3C、SWOT分析然り)。企業の外部環境・内部環境をどれだけロジカルに分析したところで、競争優位を確保できる経営戦略は出てこない。

・なぜなら、本当に優れた経営戦略は、最初のロジカルな分析に基づく計画的な実践から生まれるのではなく、絶え間ない実践の中から磨き上げて生まれてくるものであるからです。

・おそらく企業経営に何らかの形で関与している人であれば感覚的に認識している上記の事実を、うまく形式知化したのがSECIモデルであると思います。

・また、このような絶え間ない普段の実践においては失敗はつきものであり、その中でも、自身を磨き上げながら実践を続けるために必要になるのがワイズリーダーシップを持つ担い手であり、組織の内外のステークホルダーを腹落ちさせる物語り(ヒューマナイジング・ストラテジー)ということになります。

・そして、斯かる議論の根底にあるのが、優れた成果というものは、数多くの実践・経験とそこからの反省・学びのサイクルを回転させることで生まれるもの、ということなのだと思います。

・翻って、自分が関与する企業を見てみれば、①そもそも3年くらいの短期的な中期経営計画をいかにロジカルに策定し遵守するかに拘泥する、②物語りに該当するビジョンは社員を巻き込んでつくったものの作りっぱなし、といった先が大半を占めています。

・例えば、製造現場や特定部署のレベルではSECIモデルが非常にうまく回るということはあるのかもしれませんが、企業として成果を出し続けるためには、①SECIモデル、②ワイズリーダーシップ、③ヒューマナイジング・ストラテジーが全社的に機能する必要があるのだと思います。