ドードーの絶滅と人間の時間の感覚

最近、絶滅した動物たちをおもしろおかしく紹介している『わけあって絶滅しました』を読みました。

この本によると、生き物のうち99.9%は絶滅しており、その原因の圧倒的1位は「火山の噴火や隕石の衝突などによる地球環境の変化」、2位が「ライバルとなる種の出現」だそうです。そして、第3位の理由として「人間のせい」が挙げられています。

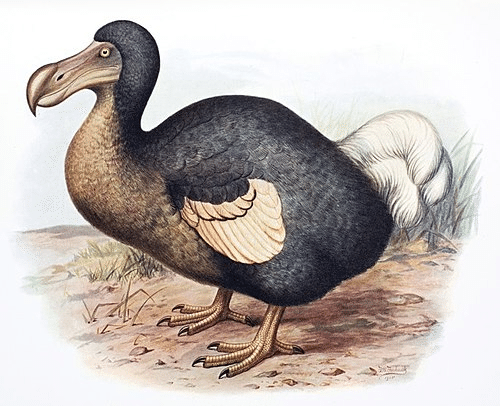

人間のせいで絶滅してしまった動物の一種が全長1mほどの大型の鳥類、ドードーです。

ドードーの祖先はハトの仲間で、インド洋に浮かぶ小さな島であるモーリシャス島に渡った後、天敵のいない環境で大型化したそうです。空を飛べず、動きも遅く、警戒心がなかったドードーは人間に見つかると簡単につかまって食べられてしまいました。

他にも、美しい青い毛皮を持つ哺乳類である「ブルーバック」は、毛皮を目的に狩られたことなどが原因で絶滅したそうです。

現代の感覚で見ると、この事実は少し違和感があります。害がなく食用になったり、美しい毛皮が取れるのであれば、持続的にその恩恵を享受できるように家畜にしてもよかったように思いますし、生態系の維持を目的として保護するといったことも考えられます。しかし、当時の人々は、このような「未来思考」を今ほど強く意識していなかったのでしょう。

では、現代の我々は「未来思考」をどのように身に着けたのでしょうか?また、なぜそれが重要だと考えるようになったのでしょうか。

『限りある時間の使い方』では、我々の時間に対する感覚の変化について論じられています。18世紀後半、イギリスの農民たちは都市部に移り住み、工業労働者になりました。季節を頼りに作業をこなす農業と違い、工場では数百人が一斉に働く必要があるため、「時間を管理する」必要性が生まれ、生活そのものであった「時間」はどんどん生活から切り離され「使う」ものになったといいます。

時間を「使う」ようになると、時間を無駄にしてはいけない、効率的に働かなくてはいけないという考え方を身に着けていき、その結果、我々は今ではなく未来に生きるようになったと述べられています。

僕たちは時間をあるがままに体験すること(時間であること、といってもいい)をやめて、「今」という時間を未来のゴールにたどり着くための手段に変えてしまった。

(引用者中略)

ところが今を犠牲にしつづけると、僕たちは大事なものを失ってしまう。今を生きることができなくなり、未来のことしか考えられなくなるのだ。

このようにして、我々は未来思考を身に着けていったのではないかと思います。

もちろん、動物の絶滅には様々な要因が絡み合っていますが、ドードーが、絶滅してしまった17世紀よりももう少し後、人間が「未来思考」を身に付けた後に見つかっていたとしたら、家畜にされていたり、保護されていたりしたかもしれません。ブルーバックスは毛並みの良い美しい毛皮をとるためにストレスのない環境でのびのびと放牧されていたのかもしれません。

以上です。