いのちを授かる、いのちを授ける

発覚

今年の1月、自分の体の中にいのちを授かっていることがわかった。生理予定日を2日過ぎても生理が来る兆候はなく、その代わりにいのちがやってきた、というはっきりとした感覚を持った。妊娠検査薬を使うとそれは明らかになり、全く想定していなかった出来事にしばらく頭が空っぽになった。

長かった学生時代をようやく終えて、切れた学生ビザを今度はどの身分で更新するかを迫られていた私は、仕事を見つけたり、プロジェクトの助成金を得たりして、数ヶ月かかったビザの更新を無事に済ませたところだった。「さて、これからやっとやりたいことができる!」と意気込んでいた矢先、予想外の未来をパートナーと話し合うことから2024年が始まった。

伊江島たっちゅー

自分たちの将来について話している間に、お腹の中のいのちはむくむくと育っていく。どこもいっぱいの産婦人科の予約をどうにか取り、予約の電話をかけてから1ヶ月ほど経った最初の検診ですでに、お腹の中の心拍を確認することができた。自分の心臓が打つ心脈と、小さないのちが打つ心脈が重なることはなく、それぞれが異なる脈を打ち続ける。1つの体に2つの心臓を抱えるというのはとても不思議な感覚で、私ともう一つのいのちは異なる生命体であることも感じた。

小さな心拍を聞きながらふと、25mをクロールで泳ぎ切らなければいけなかった、小学生の時の水泳のテストを思い出した。右腕、左腕、と勢いよく前へ掻き出し、腕の脇下のわずかな隙間からタイミングを逃さないよう息継ぎをしてまた瞬時に酸素を肺いっぱいに取り込む。次の息継ぎまで待ちきれず、1秒でも速くともう片方の腕が無意識に前へと掻き出る。25m先にあるプールの終わりは、近所の海からいつも見ていた、遠くにある伊江島たっちゅーのように思えた。いつ辿り着くのか分からない向こう側までの孤独な息継ぎを、このお腹の中のいのちは始めたのかもしれない。懸命に脈打ち続ける小さな音を聞きながら、そんなことを考えていた。息吹きはじめたこのいのちを守らないと。まだまだ遠く離れた私たちのところへたどり着いた時には、両手をいっぱい広げてよく頑張ったねとしっかり抱き締めたい。そうすることが今年一番の目標になった。

女性のからだ

いのちというのは本当に不思議なものである。自分がもう一つのいのちをつくって育てることができる体に生まれたことは、もっと不思議なことだった。それをはっきりと認識したのは、生理について学んだ小学4年生頃だったと思う。ある日、クラスの女子全員が保健室に集められた。先生はいろんな種類の生理用品といくつかの本を机の上に広げて、にこにこしながら私たちを待っていた。

「皆さんはこれからある日、初潮というおめでたい日を迎えます。その日からだんだんと、皆さんの体は大人の女性の体へと近づいていきます。生理、という言葉だったら聞いたことあるという人もいるかな?初めての生理のことを初潮と言います。一度初潮を迎えると何十年も月経、つまり生理が毎月やってきます。いつ初潮がやってくるのかは誰にもわかりません。身長の高い人から順に経験するということもないんですよ。ただ、この保健室にいる皆さん全員が遅かれ早かれ初潮を迎えます。ある日トイレに行って下着に血が付いていた時、びっくりして困ってしまわないように、どうしたらいいかを今日ここで一緒に勉強しましょうね。月経は大人の体になったというしるしだと言いましたが、それは子どもを産める体になるということでもあります。そして……」

これまでなんとなく知っていたことだったが、先生から詳しい説明を聞いたり、生理用品の使い方の予行練習をしていくうちに、もうすぐ自分の身にも降りかかることなのだと思うと急に怖くなった。毎月出血するなんて恐ろしい。

「痛いよ〜、生理って。もうなんで女に生まれたのかなって毎月思うんだよ」

そんなことを漏らしていた知り合いの大人の女性のことも急に思い出して、授業後には気分がどんよりとしていた。できればギリギリまでその日は来ないで欲しい。そう思うのに、いざ周りが初潮を迎え始めると焦る。毎回トイレに行くたびに期待と不安が入り混じってドキドキする。自分はちゃんと「大丈夫な体」なんだろうか?生理が毎月ちゃんと来ること、大人になったら妊娠する体になっていることは全ての女の子に「平等」に備わっているものだという記憶が、あの日の授業以来強く残った。自分の体なのにコントロールできないし、わからない。あるべき状態に体が変化するまでただひたすら待つしかない。その待ち時間はいつもどこか落ち着かない気分にさせた。

少女だった頃からすっかり女性と呼ばれる年齢になった。この年になってようやく、女性の体にいのちが無条件で誕生したり、望んだり選択していのちが誕生するわけでもなく、それぞれの事情と経緯でいのちが宿り、また宿らないという当たり前のことをわかり始めた。それは自分自身の経験からだけではなくて、同性の友人たちの経験や考えを聞くことで更に知っていった。友人たちの大半は高校や大学、仕事を通して仲良くなった人たちで、いわば努力や能力、時には生まれ育ちによって互いに巡り合ったと言っていい。その枠組みの中で親しくしていた頃は、互いの違いがあまり見えないことが多かった。けれどそこから離れて女性というもっと大きな枠組みで会話をしたとき、お互い決定的に異なる生き方をしていることをよく感じるようになった。それは妊娠、出産という機会が与えられ、そしてそれを期待される性を持つもの同士だからこそ鮮明になる差異だった。その与えられた機会と可能性をどう受け止めるのかは人それぞれの選択であり、そして時に選択できないことでもある。女性として生きる上での選択は、進学や就職の時に必要なある程度の努力や能力によって能動的に掴み取れるようなものばかりではない。「自分次第」という考えが通用せず、それとは全く異なる次元で人生の選択を迫られる。だからこそ特に高校や学生時代の友人たちと久々に会って話すたびに、これまで積んできた努力も能力もあまり違うことのなかったお互いが、ある意味それら全てが全く無関係の境地に生きているのだと実感した。

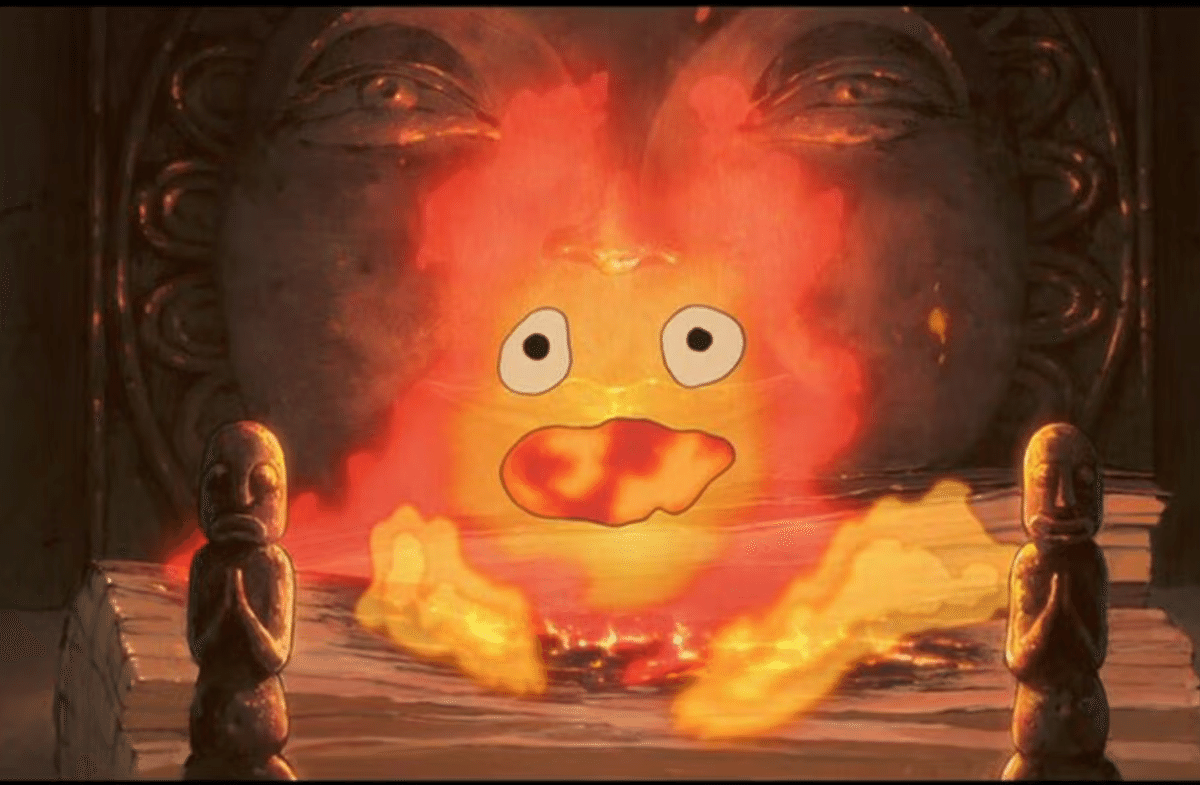

炎

たくさんのいのちの生まれ方があるが、私たちの場合は授かった、という言葉が一番しっくりくる。もうこれ以上くっつけないほどふたりの命が近づき、ぶつかって、熱を帯びたふたつの命の間に火花が弾け散ったような。その火花の片鱗が燃え続けて炎となり、私の体の中にいのちとして宿り始めた。それは私たちふたりの命を繋ぐ一つのいのち、と言うととても烏滸がましい気がするけれど、間違いなく私たちを分かち合ったいのちであって、ただただ愛おしかった。

亡霊

当時のことを今はこうやって美しく思い返すことができるが、妊娠がわかってからのこれまで、ずっとそのような感情を毎秒毎秒抱いていたかというと、全くそうではない。妊娠していることを知った時は仕事の契約がちょうど始まった頃で、半年の試用期間がスタートしたばかりだった。仕事先にはいつ妊娠の報告をするべきか。妊娠が要因で、でもそれとは関係のない理由をつけられて契約を打ち切られてしまわないか。構想中のアートプロジェクトはどう進めていくか。予定しているエキシビジョンはどうするのか。家賃が高騰し空き住宅がほぼない状況で、今よりさらに大きなアパートを予算内に探せるのか。1日24時間では到底足りないこの生活の中、ひとりの人間をちゃんと育てていけるのか。全く想像できないこと、明らかに実現できなさそうなことばかりが次々と亡霊のように浮遊していった。

なぜ子を産むのか

どのような人たちに囲まれて生活しているかによって、人の価値観や当たり前は何かしら影響される。私たちの周りには(ベルリンに限って)子持ちの友人はあまりおらず、ましてや家庭を持ちながらコンスタントにアーティストとして活動している人はほぼいない。また同世代の友人たちは、暗い未来ばかりが待っているこの世界になぜわざわざ他に苦しむ人間を増やすのか、子どもが欲しいから産むというのは結局産む側のエゴだ、とそもそも子どもを産むことに対して疑問に感じている人が少なくない。なぜ今、この時代に子どもを産んで育てるのか?その問いに対する私たちふたりの明確な答えは正直ない。そのこと自体、あまり考えたこともなかった。考えることを止めてはいけないと常に思いながらも、考えてもどうしようもないことが常にあるのも事実である。

「この命があってよかった」

授かった自分の命を単純にそう思う。そう思える命がもう一つ増えたら、それはとても幸せなことじゃないだろうか。ものすごく楽しい時間を過ごしてきた私たちの間に、他のもうひとりの人間を迎え入れたいと思った。そして何よりも、お腹の中にいる子が私たちにとって誰よりも会いたい人になっていった。

妊娠が始まる

妊娠してからの3ヶ月間、体調の良い日は1日もなかった。ソファの上になれる時間があればすぐさま横になって、気分の悪さが過ぎるのを数時間ひたすら待つことが日課になっていた。今まで通りの体の使い方はもうできなくなり、とても歯がゆい思いをした。自分の体ではないようで、意思があっても体は動かないという現実をどうにか飲み込んだ。妊娠初期の体の外見はこれまで通りそのもので、周りも大体気が付かない。まだ安定期に入っていないからと、周囲に妊娠の報告を控える人が大半だと思う。私もそのひとりで、同僚や友人たちの前ではいつもと変わらず振る舞っていた。つわりさえ乗り切れば大丈夫、と思っていたが、いつもだったら軽く受け流せる言葉や、何とも思わないちょっとした出来事の一つ一つに敏感になったりして、この時期は自分でも驚くほどストレスを抱えていた。また体力には結構自信のある方だったが、何をするにもすぐへとへとになった。仕事からの帰り道、帰宅ラッシュで空席のない夕方の電車に乗り込み、空いている手すりを見つけるとすぐさますがりついて全身を鉄の棒に預ける。大音量でお気に入りの音楽を聞きながら、どうにか自宅までたどり着く日々。この時期ほど不安で、ストレスに押しつぶされそうで、孤独な気分になった時はなかったと振り返って思う。

そんな妊娠中、パートナーはいつも近くで寄り添ってくれた。もちろん多少の衝突やお互いに理解し合えないと思うことはありながらも、これから3人となる私たちの未来を前向きに描いて応援してくれた。

彼はよく、私の体を子どものいのちの家として差し出してくれてありがとうと言った。彼がこのいのちに貢献したことといえば、誕生の瞬間のたったの1秒でしかないと言う。そして妊娠というのが女性にとってどれだけ親密で、男性にとってはどれだけそれから切り離されたものであるかをこれまで想像すらできず、隣で私がまさに妊娠を経験しているその瞬間ですら想像できないと言っていた。私をサポートしようと心も時間も捧げてくれる彼の存在がとてもありがたかった一方で、正直、彼のことがどうでもいいと思う瞬間も増えていった。私しかこのいのちは守れない!と体も心も本能的に自覚するからか、赤ちゃんと私、という存在で自分の世界が完結しつつあり、それが彼の疎外感をさらに大きくしていった。男女の違いをここまで鮮明に感じたのは初めてで、男の人には絶対に分かってもらえないと思うことばかりだったけれど、妊娠中のパートナーの存在は何にも代え難い支えとなった。

大仕事

妊娠中期はいわゆる安定期に入ったことで、体と精神も少しずつ落ち着きを取り戻し始めた。そして仕事に関係する人たちにもようやく妊娠の報告をするようになった。心配ごとで頭がいっぱいになっていたからか、報告してみると思ってもみなかった祝福をあちらこちらから受け、とてもとても嬉しい気持ちになった。これまで抱えていた無数の心配や不安はあるようでない気泡のようなもので、たくさんのお祝いの言葉に突かれて弾け、途端に消えていった。

私は産休を取るまでフリーランスと被雇用のパートタイムという2つの働き方をしていた。それによって自由に使える時間を多少持ちつつも、意図せず社会保障に守られた妊娠期とその後の育児期を迎えられることになった。

パートタイムとして入社した会社は、私が加わったことで新しい部署が立ち上がった。それによって他の部署からの期待は大きく、成果を喜んでもらえる一方で四方からの厳しい批評もよく受けた。全てが実験段階だった当時、何をしても成功より改善すべき点ばかりが出てきて、非の打ち所しかない中でもいい仕事をしようと躍起になっていた。そんな具合だった試用期間中に妊娠が分かり、解雇の不安に追われながら仕事をしていると人事部に伝えると、その心配は無用だと彼女はきっぱり言った。正規雇用と試用期間として働いている妊娠中の女性の雇用は平等に守られていて、妊娠中の女性を解雇する場合はかなり特別な理由がない限りできないと教えてくれた。ただそれは懐妊を会社に伝えた瞬間から有効になる権利であって、そのことを知っている女性は妊娠がわかった瞬間に1日でも早く会社に報告するという。なんだ、私ももっと早く報告しておけばよかった……。ネットであれこれ調べてもよくわからず、その不安とストレス、ネガティブな私の感情をサンドバッグのようにただいつも受け止めてくれていたパートナーの理不尽さを思うと、心底申し訳なくなった。

数日後、人事部とのミーティングの時間が設けられた。少しでも体調が優れなければいつでもオフィスのソファで横になっていいこと、残業は許されないこと、危険な行為となりうる仕事は徹底して避けること、ストレスのない適切な仕事量と仕事環境、円滑な人間関係の中で仕事はできているかなど、妊婦として働く上で気を付けなければいけないことをまず一通り提示してくれた。そのガイドラインに沿って、現状の労働環境を人事部の担当者が細かく一つずつチェックしていく。最後にそれらチェック項目と結果を同僚と上司たちに共有してくれ、私の仕事に関わる部署が共通認識を持って仕事を振り分けられるよう、会社側が丁寧に労働環境を整えてくれた。人間ひとりを産むということはみんなで支えて大切にする大仕事なのだと、外部から初めて感じさせてもらった瞬間だった。私の周りのドイツ人はそれが当たり前だと言うけれど、外国人としてドイツの社会に暮らし、ドイツの会社で働いていながらドイツ人と変わらない待遇を受けて守られるということは、私にとってとてもありがたいことだった。

フリーの身

その一方でフリーランスという働き方は、基本的に自分で自分の身を守らなければいけない。もちろんフリーランスも社会保障を受けられるが、納税後の収入や働き方によってその保障範囲は大きく異なる。雇用されていると休暇に自由はないことが私にとってかなりの障害になるものの、生活のことを考えるとやはり雇用されるメリットは大きい。それでもフリーランスという働き方を続けていた理由は、アーティストや音楽家、デザイナーなど芸術や文化に従事する人たちのための保険制度、KSK(カー・エス・カー)に加入するためだった。アーティスト活動を続けるために、学生を卒業した後すぐKSKへの加入申請をした。申請が通ると、月々の医療保険料の半分ほどを政府にカバーしてもらえる。ただし加入するにはフリーランスで芸術・文化活動をして生活していること、フルタイムで雇用されていないことなどの基本的な条件がいくつかある。フリーの仕事だけで月々必要となる収入を得られない私は、パートタイムの仕事を掛け持ちすることにした。フレックスタイムや1日の労働時間を短縮して週5で働くなど、フルタイム以外の働き方もかなり増えてきてはいるが、それでもパートタイム(私の場合は8時間×週3)で働く機会を見つけるのは正直なところまだまだ難しい。現在の仕事は友人に紹介してもらったことですぐに面接してもらえることになり融通も利いて、PR /マーケティングとして商品の写真や映像を撮影、編集する仕事をもらった。それに加えて週に1-2日はフリーランスとして美術館で働き、週4日、多ければ週5日働いていた。仕事後と休日がアトリエでの作業時間となり、依頼を受けた作品の制作や、エキシビションに向けての作品制作をするというのが基本的な1週間のルーティーンだった。

アーティストとして生きる

パートナーと私は、作品を制作するためならどんなリスクやストレスを背負っても、どんな質素な生活を送っても構わない、というハードコアなアーティストではない。自分たちが幸せだと思える生活とそれを送るための収入+制作費のためのお金と時間はどのくらい必要かを常に意識して、そのふたつのバランスがうまく取れるよう働き方をいつも試行錯誤している。ちなみに彼は100%フリーランスとして働いているため、エキシビジョンや制作のために仕事をしない期間を自由に決められる。

私たちがつくる作品はメディア・アート(映像、写真、ビデオ・インスタレーション)という分野になる。ペインティングのように作品を売るのは難しい反面、スキルをお金に変えやすい。それはラッキーなことではあるが仕事と制作が同一ではないので、制作へのエネルギーが仕事に全て持っていかれてしまうことも少なくない。そうなれば作品を売るようにすればいいのかもしれないが、売ることと本当につくりたいものを両立させること、コンセプトから制作、完成までの期間と制作費を作品の収入で回収できるだけのペースで制作をこなしていくのが難しい。

私たちの活動のメインはギャラリーで作品を展示、販売するというものではなく、面白いスペースを見つければ他のアーティストたちと展示場所として利用したり、文化施設やフィルムフェスティバルなどで作品を発表することである。その場合、制作費の一部が展示の主催側から支払われたり、作品をフェスティバルで公開する際はそれに応じた報酬が出ることもある。ただ予算がついていないことが多く、制作費や手当が支払われたとしても微々たるものであることが多い。そのため基本的には制作費や作品の設営などにかかる費用の一切は自費でまかなっている。一方で、ベルリンは特に競争率が高いが国や市から支給されるプロジェクトの助成金も多い。申請が通ればまとまった資金を得られるため、少し余裕を持って制作に専念することができる。さまざまな助成金を渡り歩いて作品を制作し続けているアーティストも多いが、そうなると今度は誰のために作品を制作しているのか、「誰が」作品を制作しているのかわからなくなったりすることもある。助成金への応募はプロジェクトの企画書、作品にある程度の一貫性が見えるポートフォリオにコンスタントな展示歴、必要であれば推薦状も提出したりと、応募にかなりの労力と準備の時間が必要である。そうなるとまた制作時間が足りなくなり、アーティストとしての実際の仕事は、プロデューサー/マネージャーがやるような作業になる。また助成金は税金によって支給されるので、公共の「事」としてやり通す責任が発生する。そして社会や地域に関連し、還元される作品でなければいけないことが多い。特に最近の政治と社会を反映したプロジェクト、社会に「役に立つ」プロジェクトが採用されることが多く、ドイツでは移民問題、ジェンダー、セクシュアリティ、ポスト・コロニアル、最近では特に中東の政治に関連したプロジェクトがよく採用される傾向にある。作品の発表に加えて来場者が参加できるワークショップなどを開催することも大切で、そういった国や市、社会が好むフォーマットがすでにあり、それが一種の現代アートの作品形態となっている。フォーマット化、事業化した「事」が作品やアートと呼ばれるようになり、そこから派生する議論やコミュニティが面白いこともあれば、持続的ではない、一過性のつまらない結果となることもしばしばである。

制作活動を継続するためにアクセスできるリソースや可能性はさまざまで、アーティストたちはそれぞれに合ったやり方を見つけて制作している。私たちの目標は資金源がどこから来ようとそれに左右されず、またいろんな予算のサイズに対応しながら、しっかりと独り立ちした作品をつくることである。それを実現するには制作に使えるお金を常に切らさないことが重要になってくる。

今この瞬間にやらなければいけないこと

生活と制作。その2つを健康的に続けるために、週3日のフリー時間を制作日と休息日としてやりくりする必要があるのだが、そのどちらもをバランスよくいい塩梅に保つのは本当に難しい。まず単純に、制作にかけられる時間が圧倒的に足りない。そして仕事が終わった瞬間に気持ちと頭を切り替えて制作に専念する、ということもほぼできない。夏以降は日本に滞在すると決めてから、今年の半分は結局ふたりともお金を稼ぐことに時間を費やした。私は出産予定日の3ヶ月前ごろに1年分の有給とその後に続く産休をまとめて取り、フリーランスの仕事も完全にストップして、仕事のないまっさらな2ヶ月間をつくったところでようやく制作に本腰を入れることができた。

子どもが産まれたらどうやってこの全てをやりくりしていけるのか。今のところ全く想像ができない。アーティストとしての活動が中断している時間が長ければ長いほど、あらゆるチャンスと感覚が遠のいていく。制作から離れてエンジンを再び噴かすには、相当なエネルギーがいる。それはスポーツとよく似ているといつも思うが、アスリートに与えられた条件と明確に違うのは年齢、つまりは老いがアートの世界においては決定的な障害にはならないということである。そんな葛藤やジレンマばかりを数え始める時、約1年前に大学時代の友人と話した時のことをよく思い出す。

彼女は働きながら、確か4歳か5歳になる男の子をシングルマザーとして育てていた。当時私は妊娠もしておらず、子どもを産んで育てるなんてまだまだ先のことだろうと考えていた。彼女は出産後、ずっとしたかった海外留学を子どもを日本にしばらく置いてするかどうか悩んでいた。最終的には子どもがある程度大きくなるまで日本に留まって育児を続けて、最近望んでいた仕事に転職し、子育てと仕事を両立しながら彼女らしい人生を歩んでいる。死んでもまだやりたいことをやっていそうな私は、いつかは子どもを持ちたいと思いつつも、そのいつかがやってくるとはずっと思えなかった。

「今この瞬間に必ずやらなきゃいけないことって、大事な人の死に目に会いに行くくらいで、本当はあんまりないよ」

彼女がそう言ったとき、とてもハッとさせられた。やりたいことを少しずつやったり、後回しにしたり、やりようはいくらでもある。そして何より、子育てがやりたい事の一つになったという彼女の言葉が、私の人生観を一変させた。

「人生は、きっともっともっと大きい」

私のパートナーはこの言葉をよく口にしていた。私たちは出逢う前からずっと、その時その時の目標ややりたいことに向かって、ひたすら走ってきた。付き合うようになってからはその速度が更に加速して、見たい景色を見るためにこの数年間をほぼ自分たちのためだけに生きてきた。そんなエゴの塊と言ってもいい私たちの人生にもう一人の人間を迎え入れた時、これまで想像もできなかった深くてもっと大きな人生が待っているはず。日に日に膨らんでいくお腹を触りながら、彼と私のその思いもどんどんと膨らんでいった。

追い込み

出産後の3ヶ月間、思い切って実家でゆったり過ごすことを決めた。ここまで

長期間実家で過ごすのは20年以上ぶりで、自分を産んでくれた人がいる場所で、自分が産まれた場所で出産するというのは、私にとってとても大きな意味があった。

楽しみばかりが待っている一方で、ベルリンでやるべきことは全てやり切らなければと、帰国の日までがむしゃらにプロジェクトの準備と撮影を進めた。短期間での準備と撮影はこれまでになく過酷で、まとまって寝れる時間は毎日3~4時間くらい。できる時はなるべく2回寝るようにしたが、一睡もしない日が数日あったりかなり乱れた日々が続いた。その時すでに妊娠7ヶ月から8ヶ月をまたぐ頃。こんな時期になっても制作のために時間を絞り出そうとしている自分に、我ながらとても嫌気がさした。母体として、妊婦として、どう過ごすべきか。家族や友人たちからかけられた言葉やアドバイスがチラチラと頭をよぎる。それをある程度無視しながら、11月のエキシビジョンでの新作発表を目指し、強力な友人たちのサポートと何よりお腹の中で動き回って一緒に頑張った我が子の支えのおかげで、出国ギリギリまで制作し続けてあたふたと帰国の朝を迎えた。

根っこ

沖縄に戻ってきてからは、噛み締めるように毎日を過ごしている。今日という1日の輪郭がはっきりとしている。久々に会って話す家族や友人たちとの時間、道端やスーパーで歩いていたら、どこからともなく「あい!嬉しいね~。もうすぐだね、頑張ってよ~!」と私の大きなお腹を見つめながらかけてもらえるいくつもの通りすがりの声。容赦なく打ちつける雨粒と痛いほどの太陽の光を変わるがわる受けて焼けた肌に、天気次第で決めるその日の予定。土地とそこに住む人たちに生かされていたことをだんだんと思い出す。ベルリンでは、周りの支えや助けをもちろん受けながらも、自分の力で生き抜いているという感覚を持って毎日生活していた。今日と明日の境目がないまま起きて眠りにつき、尾のない蛇のように1日1日が連なる。目標だけを見つめて走り続ける生活は自分が望んで選んだものだけれど、それとは対照にある生まれ故郷に戻ってくると、この土地が帰る場所でよかったと心底思う。外資系のラグジュアリーホテルが乱立し、スピーカーから漏れる民謡が集落を覆い、地元の人が踏みしめて出来上がった海への道にはいつの間にか進入禁止のチェーンがかかって、帰るたびにどんどんと「親しみ」のない村になっていても、幼い頃に見てきた海や山、田んぼの匂いや、家族や近所の人からの愛情は変わらずずっとここにある。毎日目にする景色とは違う景色を見たくて、海の向こうにいる遠く離れた人たちと出逢って話してみたくて、ずいぶん前にこの島を飛び出したけれど、私の根っこは深くここにある。

これから産まれてくる私たちの子は、ベルリンという都市で育っていく。ドイツ人のパートナーと私の文化が溶け合い、伝統や慣習がほぼないに等しい街で育っていく。果たしてこの子に深い何かが根付くんだろうか。家族以外の他者からの愛も覚えて育っていくだろうか。帰ってきたと思える場所はあるだろうか。自分が思う幸せやこれまで経験してきたことがこの子の幸せとは限らないと分かっている。けれど、私が経験してきたことを同じようにして欲しいというエゴがすでにある。これからの時代の愛と幸せ、伝統と呼ばれるものとの付き合い方、家族のあり方を見つけて、自分たちの家族の形をつくっていかなければと思う。

授けられたもの、授けたいもの

私がパートナーを両親に紹介した日、祖父母が見守る仏壇の前で父は

「ずっと守ってきた娘の命を、これからあなたに預けます」

と彼に言った。そして母は

「私のこの子への愛は、海よりももっとずっと深いんです。それを覚えていてね」

と言った。この言葉は私の心の中にずっと灯り続ける。私のいのちが守られ、愛されてきたこと。両親が授けてくれたそのふたつはきっと、ふたりの親であるおじーおばーから授かったものだろう。

戦時中と戦後の想像を絶する悲しみと痛み、貧しさについてあまり多くを語らなかった祖父母だが、生きる苦しみよりも生きる喜びと幸せをいつも教えてくれた。そうやってこの命は繋がれてきた。そのことを私もお腹の子も決して忘れてはいけない。授けられた命の根っこを絶やさず持ち続けていれば、どこでどう生きようが、帰る場所は自分自身の中にある。命が受け渡されて繋がっていることを覚えていれば、何があっても大丈夫。

これから産まれてくる子にも溢れるほどの愛を授けよう。そして自分以外の誰かを、何かを愛して生きる喜びを授けよう。

追記

子どもが産まれた瞬間から死ぬまでずっと、これからは母という存在になるんだと思うと、母ではない最後の自分が感じること、思うことをできるだけ書き留めておこうと思った。出産の予定日が近づくにつれて足先がむくむくと象のように膨張していき、何時間かおきに休憩が必要となり、会おうと思っていた人たちにも会えず仕舞いで、文章を書くのでさえしんどくなってきていた。それでも友人の総史(そうし)が

「せっかくだからマタニティフォトを撮りましょうよ!」

と言って、ずっと雨風が続いているのに根気強く天気予報を常にチェックしてくれた。そして台風がやってくる前日、信じられないほど晴れた日に私たちを連れ出し、美しい写真を撮ってくれた。今まで見たことのないきらきらと透き通った地元の海で撮影して、美味しい飲み物とパンをたらふく口にし、静かな夕暮れを過ごして美味しいご飯を食べ、その日が終わろうとしていた。

「楽しかった日の後って、俺も楽しませろ~って赤ちゃんが出て来るんすよ。じゃあ~!」

そう言って笑顔で帰っていった総史のジンクス通り、翌朝におしるしが来て破水し、そのまま入院となった。書き散らかしたままだったこの文章の続きを病床で書きながら、陣痛を待つ。半日ほどかけてのそのそと陣痛はやってきてくれ、最後の最後まで妊婦生活を楽しませてもらった。

妊娠・出産は私にとって、死ぬことの次に未知なる出来事だった。死ぬ時はひとりだけれど、産む時はふたり。でも産まれてくる時はひとりの我が子が産道を通って胸の上にやってきた時、お腹の中でいつもよく蹴っていた足が泣き声とともに勢いよく空を切った。精一杯膨らんでは収縮する彼の小さな肺を、いつまでも見つめていた。感動の余韻に浸っているそばで、カツンカツンと金属の器具の乾いた音が響く。冷たくて固いその塊は、今さっき赤ちゃんが通ってきた道を逆走し、いらなくなった体内の中身をどんどんと引き剥がしていく。彼をずっと守っていた胎盤を、ほら!と助産師さんが広げて見せてくれた。予想以上に大きくて分厚い。産後の処置が終わり、すっかり気の緩んだお腹に触れる。一気に萎むと思っていたお腹はまだ少し膨らんだままだった。

入院中、数種類のタンパク質が散りばめられた食べきれないほどの食事を1日に3度食べ、大きなニキビの芯を潰し出すように看護師さんが容赦なく乳首を思い切り摘み、小さな叫び声と共に乳腺が開通した。夜の12時に授乳を終えて寝ると、朝の5時半にはコールが鳴って再び授乳室へと向かう。まるで合宿所にいるかのような入院生活で、産まれた赤ちゃんに合わせて、また休む間もなく自分の体を改造していく。それとは対照的に、空っぽになった子宮は日に日に小さくなっていく。

「子宮ってね、普段は卵くらいの大きさなんだよ。それなのにこんな赤ちゃんが入るくらいまで大きくなるわけさ。すごいよね。子宮に触れるのはもう最後かもね。これだよ、わかる?命懸けだったんだよ、あなたも赤ちゃんも。ありがとうと言ってお別れしてね」

退院前日の夜、助産師さんが優しく私の手を引いてお腹の上を這わせてくれた。奥深くにあるぼんやりとした子宮に触れると、きゅううと寂しさが込み上げてきた。今日まで、よく頑張った。

妊娠から出産までを経験させてくれ、無事元気に産まれてきてくれた我が子を抱きしめるたびに、これが現実であることの尊さを感じる。母乳を飲ませるのも、お風呂に入れるのも、オムツを替えるのも全てがまだおままごとのようで、出産しただけで母となったとは到底言えないけれど、これから私は母になる。