舞台よ物体であれ:スペースノットブランク『本人たち』『オブジェクト(ワークインプログレス)』評

保存記録の動機

今回スペースノットブランクが上演した『本人たち』についてわたしが言葉を紡ぐのは、これで2回目になります。公演直前に「イントロダクション」を執筆し、公開しているからです。そこでは保存記録としてのこれまでの仕事を振り返りつつ、この曖昧な役職に意義があるとしたらそれはなにであるのか、思うところを述べました。

しかし実のところ、やはりこれは奇妙な仕事です。お客さんへの導入文を書きながら、作品の批評さえしてしまうというのは、どういうわけなのでしょうか。作家から直接依頼されて批評を書くことにはさまざまな問題が付きまとうので、これを断る批評家も多いです。ところがわたしは、断るばかりか宣伝まで書いてしまっているのです。

わたしが大きな自己矛盾を感じることなく保存記録の仕事を続けることができたのは、端的に次の理由によります。わたしはある意味で作家と親密な関係にあるし、過去に幾度も稽古場にも足を運んでいるわけですが、作家がなにをしようとしているかがそれでもろくにわかっていないのです。そしてその原因は、わたしの無能さだけにあるわけではないらしいのでした。だから、自分のポジションのあやうさは意識しながらも、ひとまずその都度自分なりに分かったことを言葉にするということで、評を書き続けることができたのでした。

それに、これまでのところわたしは権威も影響力もろくに持たない一介の学生に過ぎず、したがってその宣伝力はたかが知れていたので、批評を二つ書くくらいの心持ちで「イントロダクション」を引き受けることができました。評者の名を記名さえしていない、このいんちきくさい怪しいページで公開するという戦略も、ポジションの危うさから帰結していました(ただし、いまではそれは失効していると考えています)。

とはいえ、わたしの自分語りから始めたのは言い訳のためではありません。確認したかったのは、批評とイントロダクションを同時に執筆する保存記録という奇妙なうさんくさい役職を継続的に設けてきた、スペースノットブランクの例外性の方です。舞台芸術業界が今日高めているアーカイブへの関心からも、それは一線を画して見えます。

今回このことを確認するところから始めたのは、ここでいう例外性が、今回の『本人たち』でその極致に達していると感じたからです。

まず、わたしの二つの文章に加え、いぬのせなか座の山本浩貴さん+hさんが執筆したプレビュー上演のレビューが現在公開されていますが、さらにスペースノットブランクは自ら依頼して2人の評者を募り、その上「本人たちを見た本人たちによる本人たちのレビュー」と題して、4名の執筆者を公募してさえいるのです。

「スペースノットブランクについて他人が論じた文章で、わたしの評を参照したものがこれまでないのには、正直不満がある。議論がぜんぜん進んでいかないからである」などといささかオーバーで挑発的な「イントロダクション」を書いたのも、自分の後に6名の評者が続くことがあらかじめ確定しているという事態への困惑からきているのでした。

改めて数えてみましょう。今回スペースノットブランクは広義の批評を9つも依頼し、書かせているわけです。多すぎます。そしてそれは、わたしに保存記録の仕事を依頼し続けてきたのと同じ動機に由来する事態ではないかと推察されます[*]。これは批評への貪欲さなどと単純に片づけるわけにはいかない、(意地の悪い見方をすれば、広報や助成金申請という目的さえ逸脱した、)例外的な振る舞いのはずです。

今回わたしがこの評で問うてみたいのは、この例外性の正体なのです。

グレーゾーン

わたしは、先日演劇最強論-ingのHPで公開された「その手のもとに「劇場」はある」を脱稿したその翌日に『本人たち』を鑑賞しました。そして、その文章で紹介したクレア・ビショップさんの「グレーゾーン」論があまりにも作品に当てはまるので、驚いてしまいました。

詳しくは同評をご一読願いたいと思いますが、大雑把にまとめてしまえば、美術館やギャラリーなどでパフォーミング・アーツが上演されるようになった結果、小劇場の「ブラックボックス」とギャラリーの「ホワイトキューブ」の折衷的な性格を持ち、従来のいずれの鑑賞機制とも異なる、「グレーゾーン」の空間が立ち現れるようになった、というのがビショップさんの議論の論旨です。そして、『本人たち』が上演されたSTスポットは、横浜のSTビル地下にある白塗りの空間で、まさに劇場という「ブラックボックス」の機能と「ホワイトキューブ」を折衷した「グレーゾーン」なのでした[*2]。

それに、ご覧ください。『本人たち』の記録写真はいずれもモノクローム加工を施されて灰色なのです。

さらにいえば、趙文欣さんのメインビジュアルも灰色を基調としていました。

「グレーゾーン」の舞台芸術は再時間化を被るとビショップさんは言います。ふつう演劇は決められた開演時間のなかで鑑賞を行いますが、美術館では展示が開催されている間じゅうずっと作品を鑑賞できます。開演時間から開催時間へと、時間の枠組みが更新されるのが「グレーゾーン」の再時間化です。 『本人たち』では開場時間や休憩時間にも絶えずパフォーマンスが行われていました。また、『本人たち』の出演者は観客と同じ入り口から舞台へやってくるのですが、これは開演時間の前後にも舞台が続いているかのような錯覚を観客に与えます。それに、『本人たち』はカーテンコールを設けていませんでした。当日チラシには次のようにあります。「終演後のアナウンスは行いません。/終演すると、観客席の明かりが点灯し、後方の出入り口が開放されます。足元の段差にお気をつけて、お忘れ物のないようご退場ください」。観客が舞台から去り、観客に拍手させてしまうと、結局舞台は終わった感じが強まりますが、舞台上の出演者を背に帰る時、舞台は持続の感を強めるはずです。 これらはいずれも、舞台の始点と終点を区切る開演時間の論理にさからい、開催時間の時間枠組みに準拠した表現を行っていたのだと解釈すれば、自然に理解できます。やはり『本人たち』の舞台は「グレーゾーン」で上演されていたのです。 なぜこのことが重要なのかというと、スペースノットブランクが行っていたのは「舞台の上演」ではなくて、「物体の展示」である可能性が否めないからです。

ねえ、展示やらない?

2022年1月に上演された『ハワワ』はこんな台詞から始まりました。「ねえ、展示やらない?」。池田亮さんのテキストや映像などを複合したデータの集積を原作にスペースノットブランクが上演台本を構成した『ハワワ』で、この台詞がわざわざ冒頭に持ってこられた意図を、わたしは掴みかねていました。台詞をまったく文字通りにとれば、これから始まる舞台の全体が実は展示であることがそこで宣言されていたと考えてもいいわけですが、わたしはこれを真剣に受け止めることができなかったのです。

スペースノットブランクが2018年から2019年にかけて制作した「舞台三部作」の第一作『舞台らしき舞台されど舞台』は、2021年に『舞台らしきモニュメント』へと改題され、上演されました。「されど舞台」であったはずのものが、ここでは「モニュメント」にかたちを変えています。だとすれば、スペースノットブランクは「舞台(ぶたい)三部作」から「物体(ぶったい)三部作」へと歩みを進めたと言えそうですが、ここでもわたしはその変化を真に受けることに失敗していました。

『舞台らしきモニュメント』評でわたしが指摘したのは次のことです。同作品のテキストはあるパズル的な構造に基づいて構成されており、したがってその上演はパズルを展開するような作業だったわけですが、このことは終演後に販売された上演テキストを購入しないかぎり観客には知りえませんでした。上演で行われていることと、観客に経験されることの間に、落差が意図的に設けられていたのです。この、上演が持つパズル的な構造を、わたしはスペースノットブランクのテキストに登場する、プラモデルやルービックキューブといったモチーフに準えて説明しました。パズルとしての舞台は、そのようなものとして経験され得ないという点で観客から疎隔され、自律しているのであって、その点で物体とどこか通じるところがあるかもしれませんが、だからといってそのように強弁する気にはなれず、「物体としての舞台」という議論はあくまでメタファーレベルで展開するにとどめてしまっていました。

ちなみに、その翌年に上演された『クローズド・サークル』のテキストも同じくパズル的な構造を有していましたが、ここではそのことは上演の最中にわりあい明示的に観客に提示されましたし、舞台上で遊ばれるバックギャモンに準えることで、そのパズルの構造もつかみやすくなっていました。とはいえそのパズルは上演の最中に観客が解き得るような簡単な代物ではなく、それどころか上演後に長時間かけてもわたしには解くことができなかったのですが、いずれにせよ、『舞台らしきモニュメント』と『クローズド・サークル』の間には、舞台が自らパズルを名乗っているかどうかという決定的に重要な違いがあります。後者においては「舞台の上演」と「観客の経験」の間に生じる落差は絶対的なものではなくて、そのパズルが解きえないのは、あくまで人間の思考の枠組みや処理能力の問題に拠っていたのです。なお、『ストリート リプレイ ミュージック バランス』評では、処理能力の限界を持つ存在という視点から観客の存在をとらえ直し、その上で観客にある種の「振付」を行った、観客論的なダンス作品として同作を論じています。解けないパズルを見せられて何が嬉しいのかという問いについては、内野儀さんの『再生数』評がひとつの明晰な答えを与えていらっしゃいます。

いずれにせよ、わたしはこれまでスペースノットブランク作品の展示的性格をまったく見過ごしてきていました。スペースノットブランクが「物体の展示」として提示していたものを、わたしは「パズルの上演」として経験してしまっていた可能性があるのです。

今しがた名前を挙げた『クローズド・サークル』も、舞台より手前にディスプレイがおかれ、そこにテキストが表示されるので、観客の視線はしばしば舞台よりもこのディスプレイに向かうことが表面上最も主要な特徴でした。これを一種のビデオインスタレーションと捉えることもできたわけです。そして実際スペースノットブランクは、ディスプレイにテキストを表示させるインスタレーション作品をその約一年後に展示します。その名は『また会いましょう』。今回『本人たち』の第二部で上演されたのと同名の作品であり、さらにそこで使用されたテキストは、今回の上演にも引き継がれていたのでした(なお、展示は折り悪くわたしの免許合宿と重なったため、こちらの作品をわたしは直接拝見していません。ですので、2022年の『また会いましょう』については、執筆予定はございません)。

『オブジェクト』

実は、スペースノットブランクは過去に二度、ストレートに物体を制作しています。ただし、それは美術作品ではありません。松井周さんが立ち上げたスタディグループ「標本室」に参加したスペースノットブランクは、その発表会「標本空間」で、『オブジェクト(ワークインプログレス)』をダンスシリーズ『フィジカル・カタルシス』の一展開として発表したのです(正確にはそれぞれ小野彩加さん、中澤陽さん単独名義での発表。以下簡便のため『オブジェクト』と表記します)。

・『オブジェクト』(「標本空間vol.2 遊び場的ワークショップ集」(2022)小野彩加名義)

会場の山吹ファクトリーの隅にある個室を使用した作品です。

入り口扉には「※鑑賞前の注意書き」と題された紙が貼ってあって、「中にはダンスフロアがあります/ダンスフロアの外には降りないでください」と書いてあります。今から、踊らなければならないのでしょうか。ダンサーでないわたしは少し緊張したのを覚えています。

入口扉の横には、「0」と書かれたケースの中に紙が入っています。取り出すと、そこにはいくつかの指示が数字と共に書かれているのでした。

0 紙を手に取ってください

番号順に指示に従って鑑賞してください

1 室内履きを脱いでください

扉を開けて中に入ってください

2 ダンスフロアに立ってください

鏡に映る顔を一分間で記憶してください マスクは取らないでください

3 ペンを手に取ってください

記憶した顔をこの紙の裏に一分間で描いてください

4 書いた顔を内側にして紙を二つ折りにしてください

5 踏んで開いてください

6 ペンを捨ててください

7 5を行ったまま 7に紙を入れてください

8 扉を開けて外に出てください

室内履きを履いてください

一連の指示を「振付」と捉えれば、この紙は「舞踊譜」とでも言えるのでしょうか。扉を開けて中に入ると、白いマットが敷いてあります。これが「ダンスフロア」ということでしょう。「ダンスフロア」から見える鏡は、少し小さく、そして距離があり、くぐもっていて、自分の顔はよく見えません。顔といってよいかどうかさえわからない、ぼんやりとした像をそれでもなんとか記憶して、3の指示に従います。このとき、ほんとうにいま記憶した通りのものを描くべきなのか、それともあらかじめ抱いていたセルフ・イメージの方を描くべきなのか、悩まされます。いや、「べき」ということでいえば、指示されていたのは当然前者の行為の方なわけですが、それは実践するのがなかなか困難なのです。

問題はここからです。それぞれの指示には対応する数字の振られたオブジェクトがあって、たとえば紙の入ったケースには「0」が、ドアノブには「1」が、それぞれ表示されていました。「5」「6」は机の下に置かれたゴミ箱に表示されていて、足でペダルを押すことでフタを開閉させ、ペンを捨てることができたのでした。ところが、「ダンスフロア」にはこれまでの観客が捨ててきたであろうペンがいくつも散乱していました。

治安が悪いということではなくて、単純に、その観客たちはなにをしていいかよくわからなかったのでしょう。というのも、これらオブジェクトに振られた数字は小さく表示されていて、目につきづらかったからです。しかもゴミ箱は机の下にあるので、観客の盲点になっていたのでした。

そして、ゴミ箱の存在に気づかずとも、観客は指示を遂行できたのです。まず、「5 折り畳んだ自画像を開き、「ダンスフロア」に置いて自ら踏み絵のように踏みつけ」、「6 そのままペンを「ダンスフロア」に捨ててしまえばよかった」からです。

例の「※鑑賞前の注意書き」に「鑑賞時間は一人あたり三分程度を目安としております」と書いてあったことから、観客の多くはこれらの作業を急かされたはずで、それだけこれらのエラーは生じやすくなっていたと思われます。さらに、部屋の隅にはなにを映しているかもはっきりとよくわからないディスプレイと、『イカゲーム』のキャラクター人形が置かれていました。これらは鏡や自画像に対峙する観客と写像関係にあるオブジェクトかもしれず、またディスプレイには「ダンスフロア」の様子がリアルタイムで移されているかもしれないので、異なる複数のスケールが室内に畳み込まれます。ですが、ここではその解釈には踏み込まず、それらのせいでなんだか気が散って仕方がなかったことだけ書き留めておきます。

ここでは、指示書は単に舞踊譜として解釈するわけにはいきません。「開いて」と言われたら紙を開きたくなるわけですが、そのように特定の行為を差し向ける(アフォードする)ものとして、その「振付」を理解する必要があるからです。鏡、ディスプレイ、指示書という三つの平面は、そのように特異な仕方で観客の姿を媒介し、反映して反省させるオブジェクトなのでした。

・『オブジェクト』(「標本空間vol.3 標本の湯」(2023)中澤陽名義)

日暮里の元映画館で公開されたこの作品におけるオブジェクトとは、ポスターのことです。中澤さんが会場に設置したポスターには、基本的に右下にQRコード、左下に以下のようなクレジットを配していました。

2023

AKIRA NAKAZAWA

OBJECT

WORK-IN-PROGRESS

004/008

「004/008」などとあることから、会場にはポスターが8枚あることが推察されるのでした。そしてそれぞれのポスターからは、上記のQRコードからそれぞれ別のWEBページに飛ぶことができるのでした。下記がそのポスターリストになります。

001 確定申告申告書。QR先:確定申告のページ

002 5月の日記と、『ザ・バットマン』のポスター。QR先:『ザ・バットマン』関連サイト(参考:https://www.eiganohimitsu.com/9270.html)

003 8枚のポスターのうちどれが好きか、シールで人気投票を促すポスター。QR先:8枚のポスターを購入できる通販サイト

004 「標本室」で発されたという言葉を採集したもの。QR先:「松井周の標本室」Slackページ

005 『オブジェクト』作品案内。QR先:『オブジェクト』作品紹介ページ

006 『本人たち』宣伝ポスター。QR先:『本人たち』作品紹介ページ

007 会場に存在しない、おそらく無地のポスター。003の通販サイトからのみアクセスできる。QRなし(69800円。もし今後購入される方がいらっしゃれば、どのようなポスターでしたかご一報いただければ幸いです)。

008 2つのQRコードつきのTシャツを貼り付けたもの。QR先:中澤さんのInstagramページ、PayPayの中澤さんへの送金ページ。

005のポスターには「『オブジェクト(ワークインプログレス)』は 2022年から2023年までの一年間で過ごした場所をポスターの枠として 交わした言葉をキャッチコピーとして 「広告」にする展示です」とあります。広告は人々の購買意欲をかきたて、商品の購入を促します。これもある種の「振付」です。ところが、『オブジェクト』の「振付」をそのように単純に理解することはできなさそうです。むしろ作品はそのような広告の失敗を振り付けているのです。

ポスターはむしろ素通りされることが普通です。基本的に文字やQRコードから成り、目を引くヴィジュアルを伴わない『オブジェクト』のポスターは、サブリミナル効果さえ持ちません。わざわざ注意して眺めないかぎり、これは広告としては失敗します。

かといって、わたしのように、『オブジェクト』を真剣に鑑賞しようとする観客は別の罠にはまります。003のWEBサイトをよく見ないかぎり、会場には存在しない007のポスターを永遠に探し回ることになるからです。ここで観客が必死に追い求めることになるのは広告それ自体であって、しかも最終的に発見される007のポスターは、WEBサイト上の商品としてあらわれるのです。広告がそれ自体観客への売り物になるという転倒がここにはあるわけで、そこに消費社会批判を読み込んでもよいのですが、作家が面白がっているのはやはり、会場で観客が007のポスターを探し回るときの謎の時間、その振付だろうという気がします。

ちなみに、003の通販ページではポスターがみな一覧できる仕様になっていますが、QRコードだけは隠されているので、このからくりに気づいた観客は、以降どちらかといえばポスターというよりQRコードを探す存在になります。もはや、その場でオブジェクトを鑑賞するためではなく、WEBページという別の場所に飛ぶために会場をうろちょろする存在になるのです。ここでポスターはそれ自体としては再度機能をはく奪されています。

そのようにして、広告を素通りし、そこにはないどこかを追い求めるように観客を仕向けて行くのが、ここでのポスターの役割なのでした。

いずれにせよ、これら『オブジェクト』で主要な物体として取り扱われたのは、紙でした。オブジェクトとして制作されるのが二回とも紙だったのは、なんだか不自然な感じがします。しかしここではその不自然さを、『オブジェクト』という作品の例外性ゆえとは考えないことにします。そうではなくて、スペースノットブランクは紙のことを一貫して行為を媒介するオブジェクトとして扱い続けてきたので、『オブジェクト』という名の作品をつくる時にもまず紙がそれを代表したのだ、という仮説を立ててみたいと思います。

そこからはまた別の仮説が浮かび上がります。実のところ、『本人たち』は「紙」を呈示する展示作品だったのではないでしょうか?

「紙面」のマテリアリティ

STスポットで上演された『本人たち』では、出演者が発話するテキストを翻訳ツールDeepLで英語にした字幕が、修正を経ることなく壁に映し出されていました。

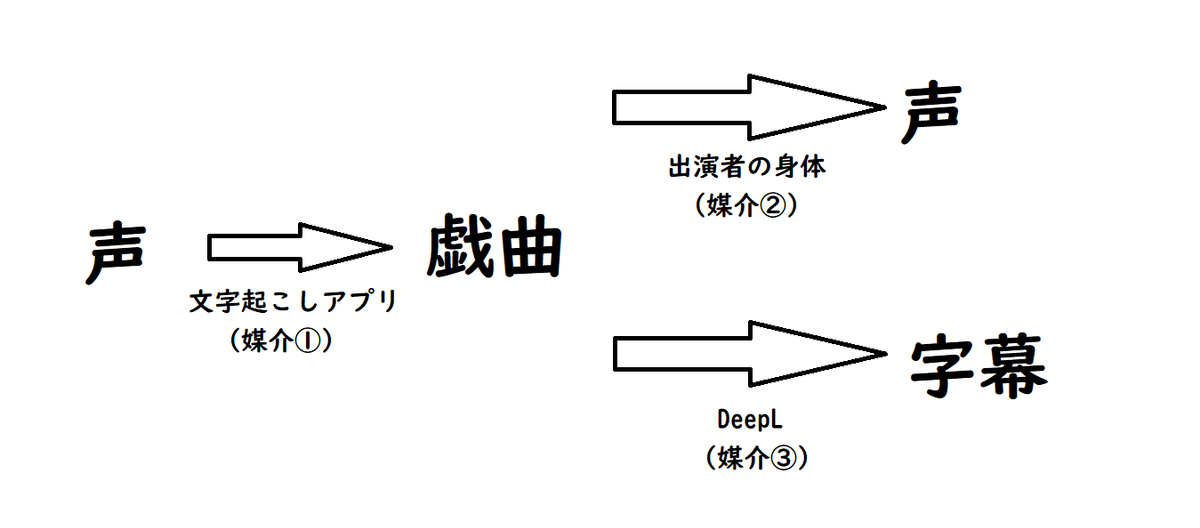

ただし、注意が必要です。たとえば、古賀さんが「礼!」と発話してお辞儀するところで、字幕には”Example.”と表示されるわけですが、当日販売されていた戯曲を参照すると、そこはテキストがもともと「例」になっていたことがわかるからです。これはDeepLの誤訳ではなくて、テキストが初めからおかしいのです。つまり、古賀さんの発話とDeepL字幕の間に直接の翻訳関係があるのではなくて、まずもとになるテキストが戯曲としてあり、それを俳優の身体とDeepLという二つの媒介を介したものが、舞台上で提示されているわけです。

「礼」ではなく「例」と言ってお辞儀するのはおかしいわけですが、戯曲にはこのようなおかしなテキストが散見されます。「上演は限りなく上映日確定」「だから常連の店とかも作りたくないC」など。これらは、もとは「上演は限りなく上映に近くて」「だから常連の店とかも作りたくないしー」と発話されていたはずです。スペースノットブランクはこれまでもクリエーション過程での出演者の発話をテキスト化してきたわけですが、今回は自動文字起こしアプリケーションを用いて音声をテキストに変換したらしいことが、山本浩貴さん+hさんのプレビューレビューで明らかにされています。

つまりこういうことです。

このうち、二段階目の媒介を被らない戯曲のテキストは舞台上に直接提示されないわけですが、声と字幕が並置されることで、観客は両者を比較して、その文字面をイメージできます。そればかりでなく、出演者の演技も、この誤変換されたテキストを再現しようとするのです。たとえば、上記の二つの台詞は古賀友樹さんのものですが、「上演日確定」の箇所は「上演に近くて」という本来の発話よりも戯曲のテキストに寄せて発話されていましたし、実際字幕を見ずともわたしは「上演日確定」の方で脳内再生できました。「作りたくないC」の箇所では、「しー」と言いながら親指と人差し指でCの文字をつくることで、古賀さんはやはり元のテキストの文字面を観客に届けようとしていました。

ここではドラマどころかナレーションさえ問題になっていないという感じがします。複数の時点、複数の人物の発話をコラージュして、人称や視点を細密に編集し、主体概念を解体してきたのがこれまでのスペースノットブランクの方法だとすれば、もはや語りの主体をそもそも問題にできない地点でテキストが展開されているところに、今回の上演の特徴があるでしょう。そのテキストには役もなければ話者もおらず、ただ機械による変換の痕跡があります。あるいは、さらに起源を遡って、発話の行われたその時点を想起することで、とりあえず語りの主体を確保することができるかもしれませんし、それが舞台上の発話の根拠として機能していたかもしれませんが、テキストに施された誤変換は、戯曲の平面に語りを絶えず帰還させます。そして、字幕と並置されることで俳優の身体はその特権性を失い、テキストを媒介する複数のアクターの一つにまで還元されるのです。山本さんはプレビューレビューで「俳優の肉体や思考に表現の由来があるのではなく、手に持っているテキストの側にその由来がある」とおっしゃっています。

それにしても、「上映に近くて」というよりも、「上映日確定」という文字面の方がソリッドに脳内に浮かび上がってくるという古賀さんの発話はやはり驚異的です。支離滅裂に展開するスペースノットブランクのテキストをなぜか追えてしまい、なぜか想像できてしまうのは、声というより文字をそのまま届けてくるかのような、言葉を立体的に扱う古賀さんの技術によるところが大きく、その粒立った発話の在り方は、ある種のモデルケースとして同団体の演技を代表しています。

そのリアルコエカタマリンのような発話を耳にすると、そこで問題にされているのは声の物質性のたぐいかと考えたくなりますが、この解釈は採用できません。今更ながら確認すると、今回上演された『本人たち』は二部制となっており、古賀さんが出演していたのは第一部『共有するビヘイビア』でした。そして、渚まな美さんと西井裕美さんが出演した第二部『また会いましょう』では、また全く違った質感の演技が行われていたのです。

そこで問題にされていたのは、声の物質性や立体性ではおそらくありません。手や足取り、視線で発話のリズムや関係性をミリ秒単位で厳密にコントロールしながら、発話が同時かつ高速に繰り出されていくのです。圧倒的な情報量で、とても言葉を追いきれないのですが、そこになにか厳格な根拠があって言葉が置かれ続けていることだけは了解できます。そしてその言葉は断片的にはそれなりに拾えるのです。声の強度や物質性を離れたところで、しかし確かに設置され続けていく発話には奇妙で刺激的な質感が宿っていました。そして、第一部と同様に、そこでもやはり戯曲の文字列が伝達されようとしていたのです。

結論に入りましょう。上演されていたのは声の物質性ではありません。そうではなくて、テキストの文字列そのものが上演されようとしていたのです。そこで伝達されていたのは戯曲という不在の紙面です。戯曲というオブジェクトです[*3]。

プレビューレビューで山本さんは、『本人たち』の中身のなさを説明するために、くりかえし「ぺらぺら」という言葉を用いています。「この作品のなかで語られる内容も、形式も、ひとつひとつはぺらぺら」「全編にわたって話されている内容はぺらぺら」。しかしわたしは逆に、この「ぺらぺら」こそが『本人たち』の内容だったと主張してみたいのです。「ぺらぺら」という紙面の質感こそがそこで上演されていた当の物であったと、山本さんはここで直感されているのではないでしょうか。いわゆる物質性という言葉でイメージされてきたのとはまた別のマテリアリティが、そこでは志向されていたと思われるのです。

この「ぺらぺら」は、テキストのある種の平明さによっていっそう強調されます。『舞台らしきモニュメント』と『本人たち』のテキストの決定的な差異は、パズル的な複雑さの有無です。前者ではテキストは難解な論理的な構造を備えていて、その立体的な構造ゆえに、わたしはこれをルービックキューブやプラモデルにたとえたのでした。しかし、『本人たち』のシンプルなテキスト構造はそのたぐいの比喩を拒絶するのです。なお、スペースノットブランクの作品が時に舞台上には存在しない「紙面」を意識させることは、『ストリート リプレイ ミュージック バランス』の評でも論じています。

土産化する舞台

こうして物質的に呈示される「紙面」は、ある種の展示物としてイメージされていたと思われます。というのも、作中には「ポストカードでちょうどいいですよね 美術館とかのお土産お土産にいいぞ」というテキストが登場しますが、テキストは実は製本された戯曲と、ポストカードという二通りの仕方でオブジェクト化され、販売されていたからです。

つまり『本人たち』はやはり上演芸術と展示芸術の間に引き裂かれているのです。ポストカードは美術館で観てきた作品の思い出をお土産に持ち帰るためのオブジェクトです。『本人たち』のポストカードには、戯曲に書かれていたのと同じテキストの断片が印刷されています。ここではテキストは展示作品なのです。会場のホワイトキューブが、目を閉じればブラックボックスになるように、それは、戯曲として持ち帰れる演劇作品でもあるし、ポストカードとして持ち帰れる美術作品でもあるのです。

とはいえ、重要なのは『本人たち』のジャンル横断性それ自体ではありません。『本人たち』が展示芸術として構想されていることがどうやら確からしいことから、そこでは誤変換された奇天烈な文字テキストから成る「紙面」がある種の物体として扱われていたことが了解されるという、そのことが重要なのです。

なぜ重要なのでしょうか。それは、「紙面」をオブジェクトとして扱うことの意義がはっきりしているからです。それが物体になって嬉しいのは、お土産に持ち帰れるからです。つまり、スペースノットブランクが「紙面」をオブジェクトとして扱っていただろうことからは、観客にテキストを持ち帰らせたかったのだろうことが、帰結するのです。

スペースノットブランクには、かねてより舞台を劇場の外、上演時間の外に伸長させようという汎演劇論的な欲望がありました。そのことについては「舞台三部作」評で拙いながら論じています。冒頭で列挙した、開演時間の枠を超え出ようとする『本人たち』の諸演出も、「ホワイトキューブ」の展示枠組みへの接近としてよりも、まずはこの視点から理解されるべきだったでしょう。しかし、テキストの意味内容や演出の効果として舞台が外に広がっていくようなイリュージョンが立ち上がるとしても、それは瞬間的な効果に留まります。それに舞台は忘却されるのが常です[*4]。

「舞台三部作」が「物体三部作」に移行しようとしているとすれば、それはこのような諦念に由来しているでしょう。しかし、舞台をテキストというオブジェクトに還元して表現し、その上でテキストを持ち帰らせれば、舞台は場所や時間を問わず立ち上がります。

急いで確認しなければなりませんが、事態は、戯曲というものの重要性にスペースノットブランクが気付いた、とかいう単純なものではありません。繰り返しますが、そこでは舞台がテキストというオブジェクトのレベルに還元されているのです。

わたしは『舞台らしきモニュメント』評で、その特徴を作家の用意した舞台と観客の経験の間に設けられた落差として理解していました。しかし、この舞台のパズル性に気づくことができたのは終演後に販売された上演台本を通じてであったという、その事実の方にわたしは注目すべきだったのです。ここで、客席で眺める舞台と、上演台本越しにパズルとして解かれる舞台が、同一のものでありながらまったく別の性質のものとしてあることに注意してください。これは、観劇後にその舞台の戯曲を読む一般的な経験とはまた別種のものです。そこでは単なる想起にとどまらない解読行為が求められています。舞台は読解の現在においてふたたび創造されるのです。

舞台が「紙面」になるとき、その「紙面」がまた舞台になることは、ほとんど自明の事態です。プレビューレビューでhさんは次のように語っています。「上演を先に見ている自分は、いま戯曲のテキストを読んでも、誤字を残してある意味不明な文が、頭の中で勝手に発話の記憶をもとに正されるからか、わりと読めちゃう。これってなんなんだろう」。上演を観て、俳優の声を耳にした観客にとって、戯曲の文字列の現れは「わりと読めちゃう」、「これってなんなんだろう」というような不思議な経験になります。戯曲を前にしたこの特異な「上演」は、舞台を「紙面」化する『本人たち』の特異な問題構制のゆえにこそ成立するものです。しかしこの上演は、あくまで戯曲と観客の一対一の関係のうちに生成するために、どこまでも個別的で、特異なものです。

とはいえ、文字通り物体化した戯曲を待たなければ持ち帰りえないなら、その舞台の試みはどこか中途半端です。繰り返せば、『本人たち』の舞台の特異性は「紙面」のマテリアリティにあり、そしてそれに肉薄しようとするのは、持ち帰ってもらうためだったのでした。

テキストみずから、次のように言っています。

上演を通して何か持って帰っていただけたらなと思います 持ち帰る それはお土産的なもの でも現実的に物を渡すことはコストがかかっちゃうので 目玉とかもらっても嬉しくないし どうせカバンの底であのくちゃってなって 開かないままぴょんって感じ となると うん やっぱり物じゃなくて何か体験的なこと ギフトを与えたい〔…〕何か一つのきっかけになるような 形を持って帰ってくれたらなって思います

長く引用したのは、持って帰ってもらいたいのは「物じゃなくて何か体験的なこと」だという、これまでの議論を根底からひっくり返しかねないセンテンスがあるからです。しかしよく読めば、お土産が物でないべきなのは、コストがかかるし、目玉だとカバンのなかでくちゃってなってしまうからという、変な理由からです。それに、ここで否定される「物」は、わたしが論じてきたような「紙面」のマテリアリティとは位相を異にしているでしょう。ともあれ[*5]、その「紙面」は、「何か一つ」の上演「のきっかけになるような 形」として、持ち帰られてゆくでしょう。

かくして、わたしが最初に提示した問いの答えが導かれました。『本人たち』のレビューが9本存在するのは、それらが9つの異なる『本人たち』の上演を促すからです。あるいは、少し飛躍して、それらレビューこそが『本人たち』の再演になるのだと言ってしまっても良いかもしれません[*6]。

汎演劇への欲望は、演劇のオブジェクト化と、それを通じた上演の遍在によって満たされます。そしてそれを首尾よく達成するためには、批評の依頼を通じて観客とある種の契約関係を結ぶのが自然なのでした。スペースノットブランクが写真や映像よりも批評文にアーカイブの機能を託した不可思議も、このように整理すれば頷けます。なによりも批評によってこそ、その舞台は保存・記録されるのですから。

[*1]わたしはスペースノットブランクから保存記録担当者を複数化することを何度か相談されたことがあります。

これに対して基本的には賛成せずに来ました。保存記録の仕事はそう単純に増員してよい代物ではないと考えていたからですが、この評を読んで保存記録を務めたくなった方がいらっしゃれば、ぜひスペースノットブランクに連絡してみてはいかがでしょうか。

言うまでもなく、オープンコールでのレビュアー募集の背景には、劇評の書き手を増やしていこうという、業界への貢献の企図があるはずです。スペースノットブランクに養われた書き手のひとりとして、わたしはこの試みを応援しています。

[*2] 作中では「念力暗転」と称して観客のまぶたを閉じさせるシーンがあるのですが(参考:『ストリート リプレイ ミュージック バランス』評最終節)、『本人たち』には次のような台詞があります。「そこは一瞬で真っ暗闇のブラックボックスになって 好きなだけ空間を創造することができる 人間だからこそできる 人間が装置になるという」。まぶたを開けば「ホワイトキューブ」、まぶたを閉じれば「ブラックボックス」。本筋から逸れるので踏み込んでは論じませんが、暗転という演劇のシステムを再発明し、装置としての人間の媒介によって、白と黒を確率的に重ね合わせた『本人たち』は、「グレーゾーン」論を更新するものと評価できるでしょう。

[*3]これとは別に、紙というオブジェクトが直接舞台に登場するシーンがあります。テキストが印刷されているのだろう紙を手に取って、古賀さんがそれを読み上げるのです。しかし、その紙の役割はカンペに留まりません。というのは、言葉を読み上げる古賀さんの発話スピードがあまりに早いので、まるで紙に急き立てられて、あるいは振り付けられて言葉を発しているかのように見えるのです。ここでの紙のふるまいは、どこか『オブジェクト』のそれを思わせます。

[*4]こと現代において、このような汎演劇論的なアプローチは無効となっていることを、わたしは演劇最強論-ingでの<先月の1本>の連載を通じて考察してきました。詳しくは「その手のもとに「劇場」はある」をご一読ください。

なお、そこで展開されている思考は、かつてわたしが「劇場三部作」と名付けたスペースノットブランクの三作品についての評の延長線上にあります。『光の中のアリス』評、『バランス』評、『救世主の劇場』評がそれにあたります。

なお、その意味がわかりかねるのでここでは論じ損ねましたが、『また会いましょう』ステートメントでは「未然の上演」「未然の言葉」という不可解な表現が用いられています。実は、わたしは『バランス』評のなかで「未然のダンス」という表現を用いています。この表現が無意識のうちに作家の思考にフィードバックされていた可能性はなきにしもあらずです。

[*5]整理すれば、『本人たち』は文字通りの物体としての戯曲、ポストカードと、上演の効果として生じる、特異なマテリアリティを持つ「紙面」という、二つのレベルでテキストを観客に受け渡していました。議論の上でわたしは後者を強調していますが、批評の依頼を受けた人々には無料で戯曲が手渡されたということですから(わたしもいただきました)、前者の重要性を低く見積もるのは誤りでしょう。なお、ポストカードは配布されなかったので、わたしは自費で全5通りを購入しました。その意味についても一考の余地があります。

[*6]論旨を限定した結果、わたしは今回、『本人たち』がもたらす問いをいくつも無視してしまいました。このままでは、いずれ『本人たち』について再考する必要があるでしょう。

来たる「再演」のために、気にかかる論点をいくつかピックアップしておきます。

①2020年以降、スペースノットブランクの舞台では、出演者はもっぱらマスクをつけていました。観客がみなマスクをつけている状態で、出演者だけがマスクを外すことへの違和に基づいているのだと理解していましたが、再考の必要があるかもしれません。『共有するビヘイビア』ではこのマスクがかなりフォーカスされていました。テキストでは、マスクをつけることで顔が平板になり視覚情報に還元されるということが言われ、そののち古賀さんはしばらく顔を観客に見せずに演技を行います。そして、マスクを外させてほしいと観客にねだり、着脱の是非を観客とのじゃんけんで決定するのです。

②上記のじゃんけんの結果に即してテキストは分岐します。古賀さんがじゃんけんで勝てばマスクは外されるわけですが、マスクをつけているかいないかでその後の上演内容が変わるのです。また、『また会いましょう』は3月25,26日の昼の回ではKAAT神奈川芸術劇場大スタジオで上演されたので、両日同時間帯でのSTスポットでの『本人たち』は『共有するビヘイビア』の単体上演となっていましたが、単体上演と連続上演とで、やはりテキストは二通りに分岐しています。テキストが分岐する以上は、観劇が一回に留まる限り、テキストでしか経験できない別の上演が存在することになります。

さらに、『また会いましょう』の戯曲では、渚さんと西井さんが同時に別々に発話を行う箇所にも「分岐」という言葉があてがわれています。『本人たち』における「分岐」の意味を問うことなくして、そのテキストの構造を解明したとは言えません。

③『共有するビヘイビア』のチャプター3では、その起源や工程について説明を行いながらダンスを踊る初期『共有するビヘイビア』、台詞を発話と同時に字幕でプレゼンする『クローズド・サークル』、念力暗転を行う『ストリート リプレイ ミュージック バランス』の説明が行われます。しかしそれらの作品名は直接出されないので、現在上演されている『共有するビヘイビア』の説明としても受け取れます。古賀さんは喋りながら少し踊りますし、字幕は壁に移されていますし、念力暗転だってするからです。つまり『共有するビヘイビア』はこれまでの作品の総集編の感があるからです。

このことが重要なのは、『本人たち』が集合論的な問いを喚起する作品だからです。第一部が『共有するビヘイビア』で第二部が『また会いましょう』だという時、それらと『本人たち』の間には具体的にはどのような関係があるのでしょうか。イントロダクションで触れた通り、『共有するビヘイビア』と『また会いましょう』はいずれも複雑な経緯をたどった作品です。しかも先述の通り、『また会いましょう』は別会場で単体上演されてもいるのです。ここで、作品概念やタイトルはどのように機能しているでしょうか。

④『また会いましょう』が単体上演されたKAAT大スタジオはSTスポットよりもはるかに広く、また白くもない空間です。上演に当たっては、空間への身体の配置や照明など数々の変更が加えられましたが、英語字幕がなかったことは特筆に値します。『また会いましょう』は、英語字幕の不在を許容する作品なのです。しかし、会場ごとの字幕の有無はなにに由来しているでしょうか。

⑤『本人たち』の上演内容を物体としての「紙面」に還元する形式的な考察に終始することで、わたしはテキストそれ自体の意味内容を意図的に括弧に入れてきました。しかし、わたしは、この「紙面」それ自体の中身を無視してよいとは考えていません。

これまでの批評でも、テキストの意味内容をどれだけまともにうけとるかについて、わたしのスタンスは揺れてきました。しかし、一見意味不明なそのテキストは、意外と読解が可能であることがわかっています。たとえば『ラブ・ダイアローグ・ナウ』評では、テキストの内容をストレートに解釈したらどうなるかを拙いながら試しました。

そして今回の『本人たち』、とりわけ『また会いましょう』については、テキストの意味内容が議論されるべきだと感じています。というのも、そのステートメントが示唆するように、このテキストでは、ある女性が抱える生々しい悩みが社会的な問題として呈示されているからです。

そのテキストは、「メタ出演」としてクレジットされている近藤千紘さんの声で発話されます。より正確には、近藤さんの声を採集したうえで、入力されたテキストに応じて音声が出力される人工音声のようなシステムを構築し、その声を用意していたと思われます。舞台にはディスプレイが観客に背を向けるようにして設置されています。近藤さんの人工音声が流れる時、渚さんと西井さんの視線はディスプレイを向くので、そこには近藤さんがいるだろうことが推察されるのですが、観客はその姿を観ることができません。これらの事情が近藤さんを「メタ出演」たらしめているのでしょう。

もともとスペースノットブランクのテキストは発話の主体も意味内容も曖昧です。「メタ出演」という時、その発話の主体や立場、意図はいっそう宙づりにされます。しかし、そこで発されている生々しい悩みの声が、誰かの口から実際に確かに発されただろう事実は消えないわけで、その声を幾重にも曖昧化する手続きの内実は問われてよいでしょう。そのためには、「メタ出演」とは具体的にどのような出演の在り方を指し、そのテキストがどのような性質を帯びているのかを考える必要があります。先述の「未然の上演」「未然の言葉」についても、この観点から言葉が紡がれるべきでしょう。とはいえ、同じことは『共有するビヘイビア』での鈴鹿通儀さんの「メタ出演」にも言えるかもしれません。

(記録写真:© Ayaka Ono Akira Nakazawa Spacenotblank)