(2011年10月)ビクトリア(1548-1611)「ラメンテーション」リスト =4種

トマス・ルイス・デ・ヴィクトリア(Tomas Luis de Victoria, 1548年~1611年)

「黄金時代」16世紀スペインの生んだルネサンス音楽最大の作曲家。教会音楽に数多くの傑作あり。代表作、6声の「レクイエム」は晩年に仕えた皇太后(皇帝カルル1世の娘)の死に際して作曲されたもの。いくつかの「レスポンソリウム」が付加され、「死者のための聖務集」に。グレゴリオ聖歌を総ての楽章曲の初めに置き、各声部にそのメロディーを受け継がせていきます。スペイン教会音楽の1つの極点。(もう一曲4声のレクイエムあり)

タリススコラーズの録音で初めて出会いました。この名曲を探すようご紹介くださったイマイ先生に深く感謝いたします。レクイエム以外にも、素晴らしい作品がたくさん。その中に「聖週間のレスポンソリウム」があり、「哀歌」があります。ことに多声曲でありながら主たるメロディと歌詞の判別のしやすく聴きやすいものです。

1973年録音

演奏

サント・ドミンゴ・デ・シロス聖歌隊、ブランカス・デ・ブルゴス聖歌隊、デ・ラ・クエスタ指揮

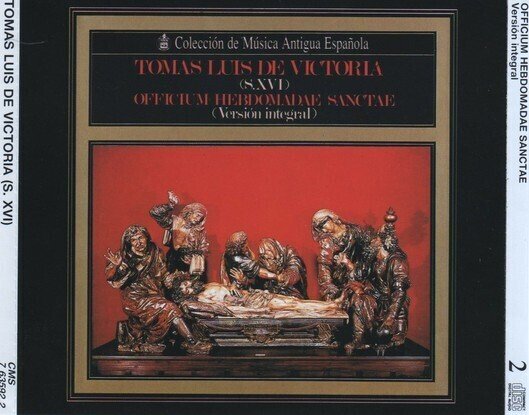

ビクトリア「聖週間聖務曲集」イスパボックスのスペイン古楽集成シリーズに収録された記念碑。インテグラルなオフィチウムと表記の2枚組。演奏は現在の古楽の様式とは違うものの、改めて聴くとやはり洗練と素朴と情熱がほどよく聴きとれます。金曜と土曜の間に「ヨハネ受難曲」があり、最後は「ミゼレレ」で終わります。

1996年録音

演奏

ムジカ・フィクタ、ラウル・マリャビバレナ指揮

重唱形式の各日各3曲。同時代のリモンテ作曲の「深き淵より」付き。

ジャケットは、フアン・デ・フアネス(Juan de Juanes)作「この人を見よ」の部分。1572年、プラド美術館

2008年録音

演奏

アンサンブル・プルス・ウルトラ、マイケル・ヌーン指揮

アルヒーフの10枚組。2011年にビクトリア没400年を記念してボックス化。基本は無伴奏合唱ですが、目立たない程度に器楽も加わります。

検索結果----リチャード・チーザムというサックバット演奏家が組織したオーケストラ・オブ・ルネサンスは、スペインのルネサンス・ア・カペラポリフォニーを、器楽のダブリングつきで演奏して、「いつどこどこで行われた典礼の完全再現」というのを目指したプログラムを組むアンサンブル。これには、音楽学アドバイザーまたゲスト指揮者としてマイケル・ヌーンが加わることが多い。「器楽ダブリング」ルネサンスの教会音楽が作られるようになった頃は、「器楽は悪魔の音楽である」と言われ、ア・カペラでしか演奏してはいけないことになっていました。ルネサンス末期のスペインの教会音楽では、ポリフォニーに器楽のダブリングを行って演奏していたらしいことが明らかになっています----

ウィキ検索によると----プルス・ウルトラ(Plus Ultra, ラテン語でもっと向こうへ、更なる前進)はスペインの国のモットーで、カルロス1世(神聖ローマ皇帝カール5世)の個人的なモットーから採用された。----大航海の開幕を告げる号令らしい。

考えてみれば、「ヘラクレスの柱」の向こうに行く‐‐‐‐、この時期よりあとルネサンスのポリフォニー自体も終焉するのですから、狭い意味での「地域性」とか「民族音楽」的要素も失われるのでしょう。広がるほどに独自性は薄れていきます。広げずに「共有」する----これまたアーレント・ポリスでないと実現できないようなことかも。----何かしら「大切」を「薄めず共有する」、難題です。

2010年録音

演奏

タリス・スコラーズ、ピーター・フィリップス指揮

30周年を迎えるのは、タリス・スコラーズであり、「ギメル」というレーベル名でした。ビクトリアの哀歌という選択は当然なのかしら。

ご存じタリススコラーズの30周年&通算50枚記念。ビクトリアの「3×3=9」の後に、後輩にあたるフアン・グティエレス・パディーリャの木曜日のための哀歌を収録。ビクトリアはジョン・ディクソン版、パディーリャはブルーノ・ターナー版使用。

考えると不思議なグループです。タリスをまとめていくのでなく「ジョスカン・スコラーズ」とか「ビクトリア・スコラーズ」といえるような活動です。

ビクトリアについては、フランドル+ローマ=モラレス風×マニエリスム風という捉え方らしい。ポリ・モノ交代時のアトモスフェア?

ジャケットは、ミケランジェロのシスティナのエレミアの部分。どうも「ミケランジェロ→ポントルモ」ラインを、「フランドル→ローマ→スペイン」ラインに擬えているみたいです。

単旋律からルネサンス・ポリフォニー時代を経て、初期バロックと聴いてくると、何度も同じ歌詞に付曲しながら、歴史の流れができているように感じます。してみるとフランス・バロックの「ルソン」が特に飛びぬけて変わり種風に聴こえます。

単旋律の聖歌が声部数や規模が変化して、と展観しながら聴いてくると実にパノラミックです。

美しいと感じる節付きの歌詞に対するシンプルな思い入れがあり。

作曲の技術の変化と、作曲演奏の機会の変化があり。

時代を経ながらも連綿と続く、その時代時代で人々の心に残る詞と旋律の潮流の一角と考えると、仰々しいけれど、場所も時も大変な距離の離れた日本人の1人としては、いかにそれを感じて、現在の自分のところまで結び付けられるかの縁(よすが)といえそうです。

「日本人の音楽教育」を想い出します。「バッハ」にしても「サラバンド」にしても、現代ヨーロッパの演奏家ですら、勉強しないと遠い遠い世界なのだと。もしそれを知りたいなら、「バッハ」のできるだけ多くの曲に触れること、様々な作曲家と時代の「サラバンド」に触れること、そうして音楽史の座標を自分の記憶の図書館に作りあげること、それなしにはすべてが偶然にしかならない、規準のない混沌になってしまう----なるほどその通りだと思います。