(2011年6月)ルネサンスの哀歌、いろいろ

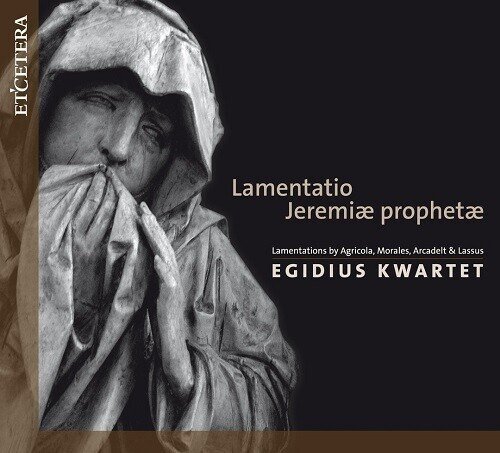

エジディウス・カルテットの哀歌集。

アグリコラ、アルカデルト、ラッススのもの。哀歌間のレスポンソリウムは聖歌で。

それぞれが少しずつ、いやこの「少し」の解釈の仕方が「少し」じゃない、というCDでした。

アグリコラでは、ややペロタンみたいなボオッきらな歌い回しで、例えばヒリアードのデュファイの端正さでなく、マンローのゴシック的響きで。

アルカデルトは、静かに深くやや艶やかに、Ensオルガヌムのペレスのようなベルベット調。ラッススになると、無伴奏でありながら、器楽が入ってもおかしくない賑やかさ、ホモホニックな高い歌もどこか訛って聴こえるように。ヘレウエッヘのラッススとはずいぶん違うし、無伴奏なのに、ネーベルのいれた「ペテロの涙」みたいな感じ、とでも。レスポンソリウムの聖歌は完全に訛っている、と聴こえます。16世紀後期のミュンヘン宮廷の聖歌、南ドイツ訛りの、じゃないかなあ----専門家に聴いて見たいです。

つまり、この録音、作曲家の世代地域の違いを描き分けている、のです、きっと。

無伴奏の演奏グループ、またはルネサンスポリフォニーの演奏グループというのは、概ね自分のグループの演奏スタイルを「売り物」にすることが多かったかと思います。各声部の編成(最上声は女声か男声か、人数は)、ピッチ、譜読みの方法(移調するかしないか)含め----ですから、ちょっと聴くとこれは「プロカン」「ヒリアード」「タリス」「シックスティーン」とわかる、というような。演奏者間の差異が分かりやすかったかしら。

このグループは、まあなんとカメレオンのような!!----当然褒めてます。だって演奏スタイルで統一されたCDは、よほどじゃないと眠くなります。このCDは、アグリコラからアルカデルトに変わると、ハッとさせられます。

それが証拠に、じゃないけれど、続けてア・フィレッタの訛ったアカペラを聴いてもあまり違和感がありませんでした。(とはいってもこっちはポリフォニー音楽とは違います。続けて聴くとそれが強烈に鮮明になりますが)

それにしても、ルネサンスの合唱音楽が、時代地域によって違う訛りで楽しめるような時代が来てるのでしょうか?楽しみが増えそうな予感がします。

----ところで、世代的には、LP-CD移行期、85年ころからいろいろと聴いています。

朝のFMクラシック番組で、誰だったかしら若手気鋭の合唱指揮者が修業時代のヨーロッパの注目すべき合唱指揮者と録音を紹介していました。

ベテランとして、当時クリードが率いていたリアス室内合唱団が。リゲティの「昼・夜」やシェーンベルクの「地上の平和」、メシアンの「5つの雅歌」など。

バロック作品の紹介者としてマックス指揮のライン聖歌隊。シャインの「イスラエルの泉」などバッハ以前の作品。

イギリスからベスト指揮コリドン・シンガーズ。バーバーの「アニュスデイ」。

当時、リアスはほとんどCDがなく、マックスもゲーベルと共演したアルヒーフの録音が紹介される程度で、CPOで出始まったばかりでした。その放送で一番びっくりしたバーバーは、ハイペリオンからCDがでていましたが六本木のWEVEで見つけたCDはその時点で所持していたCDプレイヤでかからず。

番組は、要は合唱業界のエリクソン・ショック以降、で括られていたと記憶しています。

以来、リゲティ「昼・夜」シェーンベルク「地上の平和」バーバー「アニュスデイ」は、みつけるとつい買ってしまうようになりました。

ブレーズのシェーンベルクの合唱作品全集の「地上の平和」と、エリクソンのを比べると同じ曲に聴こえません。最近でも、バーバー目当てでエキルベイ指揮アクチェントスのトランスクリプションズを聴いて、マーラーのアダージェットの編曲にホーッ!!と。

メシアンを探して、グループ・ボーカル・ド・フランスのアリオンLPを見つけ、それはまだ捨てられません。

マックスのライン聖歌隊は、一連のCPOでの仕事を楽しみ。マックスたちは、ある種、完璧過ぎか、それを狙いすぎでは、知人はいっていました。ヘレウェッヘとは反対のベクトルかも。確かに両者のバッハのマタイを聴くとフムフム。ドイツ語にこだわったマックスの方がわたし的には良好なんですが。合唱をやってきた人が、ヘレウェッヘの柔らかさにホッとしたりして人間的に聴こえたりしたようです。マックスのは、マウエルスベルガーのサイボーグ合唱団の系譜のように思われたのかも。

コリドンには、ブルックナーのミサ曲の良さを教わりました。当時ヨッフム指揮くらいしか出ていませんでした。これまたなんと対照的な。ヨッフムはブルックナーという作曲家に注目し、ベストは合唱作品の系譜として注目し。いずれにしてもクラシックを聴き続ける上で、「合唱」という切り口を知りました。「第九」でない「合唱」のいかに多彩多様なことか。西洋においては、器楽より声楽の方が質量ともに芳醇な楽しみの泉であることか。

そうして、本格的CD時代になり、レフリクセのヒリアード、ギメルのタリス、ハイペリオンのシクスティーンが躍り出て、古楽の合唱部門も華やかに楽しめるものになりました。

ヒリアードはジョスカン作品集が確かに特異な美しさがあり、感動しますが、個人的にはデュファイの「ロムアルメ」に惹かれました。定旋律の活かされた構造が透けて見える演奏。通模倣様式とかいう言葉がちゃんとエンタメしていました。

タリスは、ジョスカンとビクトリアという対照的ラインナップの取り上げ方で注耳。ヒリアード、シクスティーンと並んで、合唱の特徴的なスタイルで聴かせる時代の到来を感じました。不思議と名をとったタリスの録音が今一つ。パレストリーナやアレグリも意外とつまらなく聴こえ、タリスの演奏スタイルの領域がレパートリを限定しているなあ、と。

男声重唱スタイルのヒリアード、女声入り各パート2名のバランスのタリス、基本パート4名だが変幻自在のシクスティーン。全く同じ曲で比較するのがなかなか難しいグループたち。3グループの比較ができるのはバードくらいかしら。

シクスティーンは、コープマンの「魔笛」やメサイアが取り沙汰されましたが、わたしにとってはタバナーの最良の紹介者たちでした。(余談ながらアレグロ・ミュージック社という招聘元が今でも続いているので、音楽ビジネス的にも最良のモデルを提供した3グループかなあ)

最近に至って、カージナルズ・ミュージックとエジディウス・カルテットに舌鼓がうてるもの、なんとも幸せなこと。

ア・フィレッタが楽しいのは、当然ブルガリアン・ヴォイスのおかげです。おかげさまでレディスミスブラックマバゾでも、ゴスペラーズでも怖くありません。