人事として押さえるべき「過去20年間の転職者の転職回数の増加に関する報告」

概要

過去20年間、日本の転職市場は顕著な変化を遂げてきました。特に、転職者数は325万人に達し、就業者に占める割合は4.8%に上昇しました。この増加は、転職希望者数が1035万人に達し、過去最多を記録したことと密接に関連しています。これらのデータは、労働市場の流動性が高まっていることを示しており、転職が一般的なキャリアパスの一部として受け入れられるようになったことを反映しています。

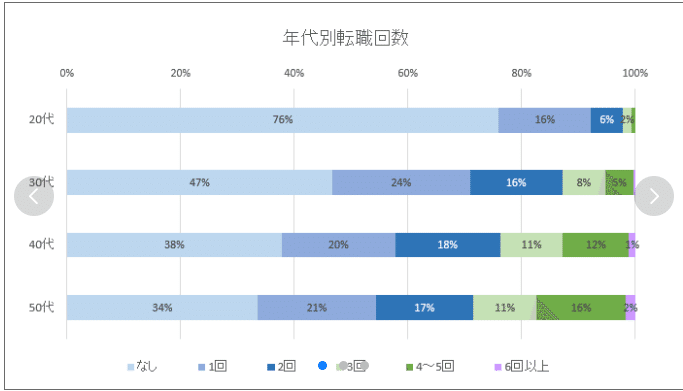

年代別に見ると、転職回数の傾向は明確に異なります。例えば、30代では転職回数が増加し、特に35〜39歳の層では3回以上の転職を経験する人が多くなっています。正規から正規への転職者は2013年の61万人から91万人に増加し、1.5倍に達しました。このようなデータは、特に若い世代がキャリアの選択肢として転職を積極的に考えるようになったことを示しています。 2 3

国際的な視点から見ると、日本の転職市場は他国と比較しても独自の特徴を持っています。例えば、2023年には転職希望者が初めて1000万人を超え、これは就業者の6人に1人に相当します。この背景には、人材不足や働き方の多様化が影響しており、転職活動が活発化しています。国際比較を通じて、日本の転職市場の特異性を理解することが、今後のキャリア形成において重要です。

転職回数の推移

過去20年間において、転職者の転職回数は顕著に増加しています。2023年のデータによると、転職者数は328万人に達し、前年から25万人の増加を記録しました。この傾向は、特に転職希望者数が1007万人を超えたことからも明らかで、これは7年連続の増加を示しています。このようなデータは、労働市場の流動性が高まっていることを示唆しています。

特に2013年以降、正規から正規への転職者が増加していることが注目されています。この期間において、転職者数は61万人から91万人へと1.5倍に増加しました。この増加は、企業が正社員の採用を積極的に行うようになったことや、労働者がより良い条件を求めて転職を選択する傾向が強まったことを反映しています。

転職回数が多いことは、必ずしも不利に働くわけではありません。実際、企業の採用担当者の約3人に1人は転職回数を気にしないと回答しています。転職回数が多い場合でも、選考対策をしっかり行うことで、逆に有利に進めることが可能です。特に、転職理由やキャリアの一貫性を明確に説明できれば、ポジティブな印象を与えることができます。

転職希望者数の増加

2023年、転職希望者数は1035万人に達し、過去最多を記録しました。この数値は、前年度比で78万人の増加を示しており、転職希望者が増加し続けていることを明確に示しています。特に、就業者の約6人に1人が転職を希望している状況は、労働市場の流動性を高める要因となっています。

転職希望者数の増加は、いくつかの要因によって支えられています。まず、企業間での賃金や働き方のバラつきが拡大しており、より良い条件を求める動きが強まっています。また、リーマンショック以降に不本意な就職を余儀なくされた世代が、新たな職場を求める傾向も見られます。さらに、転職支援サービスの充実が、転職活動を後押ししています。

転職希望者の増加は、転職市場の活性化を示す重要な指標です。求人数の増加とともに、企業の採用意欲も高まっており、労働市場全体が活発化しています。このような状況は、求職者にとっても新たなチャンスを提供し、より多様な選択肢を持つことが可能となります。

年代別転職回数の傾向

20代においては、転職回数が1〜2回であることが一般的です。特に20代前半では、就職してからの勤務年数が短いため、転職経験が少ない傾向があります。実際、20代で「転職したことはない」と回答した人は62.3%に達し、多くの若者が初職に留まっています。この時期の転職は、未経験の業界や職種に挑戦することが多く、自己成長やスキルの獲得を目指すケースが見受けられます。

30代では、転職回数が2〜3回に増加する傾向があります。この年代は、ライフイベントによる環境変化が多く、結婚や子育て、キャリアの見直しなどが影響を与えます。特に30代後半になると、転職経験が3回以上の人が増え、企業もこの年代のスキルや経験を重視するようになります。転職の際には、過去の経験を具体的に説明し、どのような成長を遂げたかをアピールすることが重要です。

40代では、転職回数が3〜4回に達することが一般的です。この年代では、これまでの経験やスキルが重視され、企業は応募者の過去の実績を評価します。特に、40代の転職者は、豊富な経験を持つことが多く、転職回数が多くてもその経験が価値を持つと見なされることがあります。したがって、転職の際には、これまでのキャリアをどのように活かすかを明確に伝えることが成功の鍵となります。

転職市場の現状

2023年の転職率は7.5%に達し、これは2016年以降で最も高い水準です。この高い転職率は、労働市場の流動性が増していることを示しており、特に若年層から中高年層にかけての転職活動が活発化しています。転職者数は325万人に達し、就業者に占める転職者の割合も4.8%と上昇しています。これにより、企業は新たな人材を求める傾向が強まっています。

転職希望者数は2023年に初めて1000万人を超え、これは就業者の約6人に1人に相当します。この背景には、労働市場の人材不足や、働き方に対する価値観の変化が影響しています。興味深いことに、転職者の約4割が転職後に年収が上がったと回答しており、これは転職が経済的な向上をもたらす手段として認識されていることを示しています。

転職市場は依然として活発であり、特に30〜50代のミドル世代が多く転職しています。この世代は、キャリアの中でのスキルアップや新たな挑戦を求める傾向が強く、正規から正規への転職者数は2013年の61万人から現在では91万人に増加しています。このような動向は、企業にとっても新たな人材を獲得するチャンスとなり、競争が激化しています。

転職者数の増加要因

転職者数の増加は、経済回復と人材不足が大きな要因となっています。特に、2023年には転職者数が328万人に達し、前年から25万人の増加を記録しました。この背景には、企業が人手不足に直面し、労働市場が活性化していることが挙げられます。多くの非正規雇用者が正規雇用に転職する動きも見られ、労働市場の流動性が高まっています。

2023年の転職希望者数は1007万人に達し、7年連続で増加しています。この傾向は、転職市場の活性化を示しており、正社員の転職率も7.5%と高水準を維持しています。特に、30代から50代のミドル世代が多くを占めており、彼らの転職によるキャリアアップが期待されています。

近年、女性の転職者数が男性を上回る傾向が見られ、2023年には女性の転職者が177万人に達しました。これは、女性の社会進出が進んでいることを示しています。転職理由には男女差があり、男性は給与を重視する一方で、女性は職場の人間関係を重視する傾向があります。このような背景から、女性の転職市場が活発化していることが伺えます。

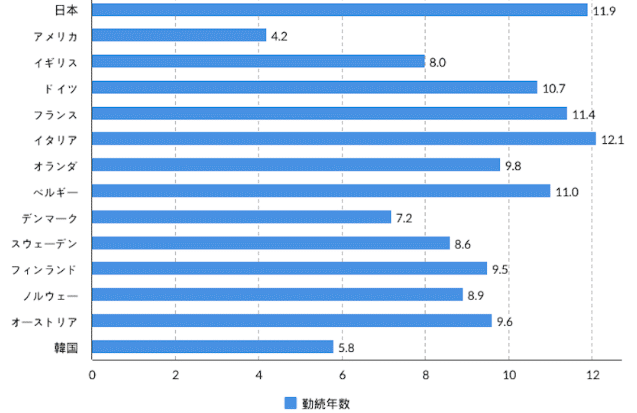

転職回数の国際比較

日本の平均転職回数は約2回であり、これはアメリカの平均11.7回と比較すると非常に低い数字です。この差は、文化的背景や雇用慣行の違いを反映しています。日本では、長期的な雇用関係が重視されるため、転職を避ける傾向があります。一方、アメリカではキャリアアップやスキル向上を目的とした転職が一般的であり、頻繁に職を変えることが受け入れられています。

日本の労働市場では、終身雇用の文化が根強く残っています。このため、企業に対する忠誠心が強く、転職を選択する人は少数派です。多くの人々は、一度就職した企業で定年まで働くことを理想とし、転職を避ける傾向があります。このような文化は、転職回数の少なさに寄与しており、結果として日本の労働市場の流動性を低下させています。

国際的な視点から見ると、日本の転職市場は流動性が低いと指摘されています。アメリカやイギリスなどの国々では、転職が一般的であり、キャリアの選択肢が広がっています。これに対し、日本では転職に対するネガティブなイメージが根強く、転職を希望する人々が多くても、実際に転職を果たす人は限られています。このような状況は、労働市場の活性化を妨げる要因となっています。

転職活動の成功要因

転職回数が多いことは、必ずしも選考において不利になるわけではありません。実際、転職市場では、特に20代や30代の若手層において、転職回数が2回から4回程度であることが一般的とされています。このような背景から、転職者は自らの経験を活かし、選考対策をしっかりと行うことで、ポジティブな印象を与えることが可能です。

転職理由をポジティブに伝えることは、選考において非常に重要です。転職希望者が2023年に1000万人を超えた背景には、より良い職場環境やキャリアアップを求める動機があるため、面接時にはその理由を前向きに説明することが求められます。例えば、スキルの向上や新たな挑戦を求める姿勢を示すことで、企業側に好印象を与えることができます。

長期的に働く意志をアピールし、明確なキャリアプランを持つことは、転職成功の鍵となります。転職動向調査によると、企業は安定した人材を求めており、長期的な視点でのキャリア形成を重視しています。したがって、面接時には自分のキャリアビジョンを具体的に語り、企業の成長にどのように貢献できるかを示すことが重要です。