学校校舎の換気状況を測定した話

まえがき

先日、機会を頂いて校舎の換気状態を測定させていただきました

私自身は、特に建築に関わる知識も持ち合わせておりません

科学につきましても、高校生の理科程度です

換気については、これまで自宅の環境改善や、ほかに施設を測定させていただく機会もあり、手探りで換気の状態を良くする方策について試行錯誤している状況です

今回1日60分程度の時間をいただき、5日間に渡って校舎の測定を行う機会を得ました

幸い測定のための機器を購入しておりましたので、ある程度数字を示すことができます

概要について記します

1日目 ドアを開け放して室内のダスト量など測定

2日目 ドアを閉じて、窓を開けて室内のダスト量などを測定

3日目 ドアを閉じて、窓を開けて室内のダスト量と廊下のダスト量などの測定を比較

4日目 廊下の換気状態を改善するための取り組みを始める

5日目 廊下の換気状態の改善パート2

となります

まず、結論から申し上げます

当初、教室内のダスト量を測定し、教室内の条件を変えることで清浄な空気になる条件を探っておりましたが、廊下側のダスト量が多く、教室内に流入していることに気が付きました

そこで、廊下のダスト量を軽減するにはどうすればよいのか、校舎の設計上どのように換気するのが効率が良いか考えました

結果的に、廊下の南西側にある階段の窓を開け放つことで、十分な空気を取り込むことができ、廊下に吹き込ませることで廊下に吹き溜まったダストを軽減することができました

廊下が清浄になることで、教室内のダスト量も軽減いたしました

素人のとんちんかんな記述もあるかもしれませんが、そこはご愛嬌と笑って見逃していただいて、私の試行錯誤を楽しんでいただければと言う思いで記します

1日目 出入り口からダストが流入

教室の見取り図 母屋3階建ての3階

観測初日、連日雨が降り続いていました

外気のPM2.5の値は非常に良好で4μg/m3でした

15時30分より教室に入り、計測を開始いたしました

教室内の南東側で観測しました

室内の湿度は開始時80%程度、室温は27℃でした

教室は、生徒さん達が帰宅してそのままの状況で観測を致しました

南側の窓開放 北側廊下に面した前後の出入り口も開放した状態

エアコンは稼働

ダストの状況は、0.3μmのダスト量が1371μg/m3でした

これは、比較的ダスト量が多い

CO2量は572ppm

エアコンが効くと、涼しくなり湿度が下がりました

測定を始めて1時間ほどたったころ隣の教室の授業が終わったようです

授業を終えた生徒さん達が、廊下を行き来し始めた時、空気の質が変化しました ダストが増えたように感じました

計器を見ると、0.3μmのダスト量が、2349μg/m3にまで増加していました

CO2量は422PPM

教室内では、特にダスト量の変化するようなイベントは発生しておりませんので、教室の外からダストが流入したと考えられます

南側の窓方向での変化もありません

北の廊下側出入り口を前後開放したままにしておりましたので、床の高さでダストが流入したのではないかと考察致しました

2日目 廊下側からのダスト流入の再現

2日目は晴天で、外気の状態PM2.5は3μg/m3です

風速は3m程度、体感でいつもより風が強いと感じる

今回は、初日の結果を受けて、廊下に面した北側の出入り口を前後とも閉じて、床から90cmの窓を開放しました

測定場所は初日と同じ教室の後方、南東の位置です

湿度は開始時70% 温度28.3℃

この日は、エアコンが効率的に稼働することで、温度・湿度が低下し、それとともに教室内のダスト量低下を確認いたしました

計測の途中、意図せず教室の出入り口から人の出入りがあり、その際やはり、教室内のダスト量の増加が明確に計測された

今回の計測により、廊下側のダストが教室内に流入することが再現されたため、廊下側のダスト量計測の必要性がある

3日目 廊下のダスト量と教室のダスト量は相関している

3日目、雨天 外気のPM2.5は6μg/m3でした

雨のため、廊下から外に面した外気をとりいれる窓が閉め切ってあった

そのため、廊下の換気状況著しく良くない

教室は2日目と同じく、床から90cmの窓を開放した状態

測定場所は、今回初めて廊下に面した教室の後ろ、北東部にて実施

廊下とは、窓を通じて隣り合った状態となる

廊下側の測定は教室のすぐ外側、窓辺より少し低いが同じ高さで実施した

計測する2点が窓を隔ててとなりあっていたため確認できたことがある

床から90cm高さの窓であっても、廊下側からのダストが教室内に流入する場合がある

この日、雨のため外に通じる窓を閉め切っており、廊下側の換気ができていなかったという状況もあるのだが、床から90cm高さの窓であっても教室内へのダストの流入が確認された

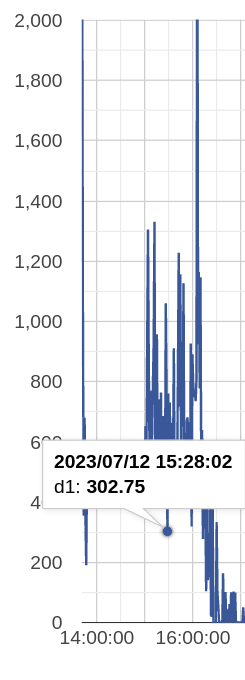

これは、冒頭の図に示されているダスト量の変化を表すグラフだが、最低値が302.75pcs/0.01cfと表示がある

このように折れ線グラフで時系列にダストの状況を記録できる、同じ機器を教室内と、廊下に1つずつ設置した

教室内と、廊下の機器のグラフは連動しており、最低値もほぼ同じ値を示していた

これは、廊下と教室内とがほぼ同じ空気の質であったことを示している

また、最低値が302.75pcs/0.01cfというのは、比較的高い値でありダストが多くふくまれている事を示している

この結果により得た結論

廊下側のダスト量を軽減することが、教室内のダスト量を軽減することにつながる

4日目 廊下のよどんだ空気を動かす

曇り、外気のPM2.5は6μg/m3

この日は、教室内は床から130cm高さの窓を開放

出入り口と、90cm高さの窓は締切

室温26.5℃、湿度73%

南側の窓は開放し、ダスト量の測定場所は3日目と同じく、教室の後ろの北東側と廊下の2点で計測しました

ダスト量は、今回計測初めから教室内、廊下ともに良好

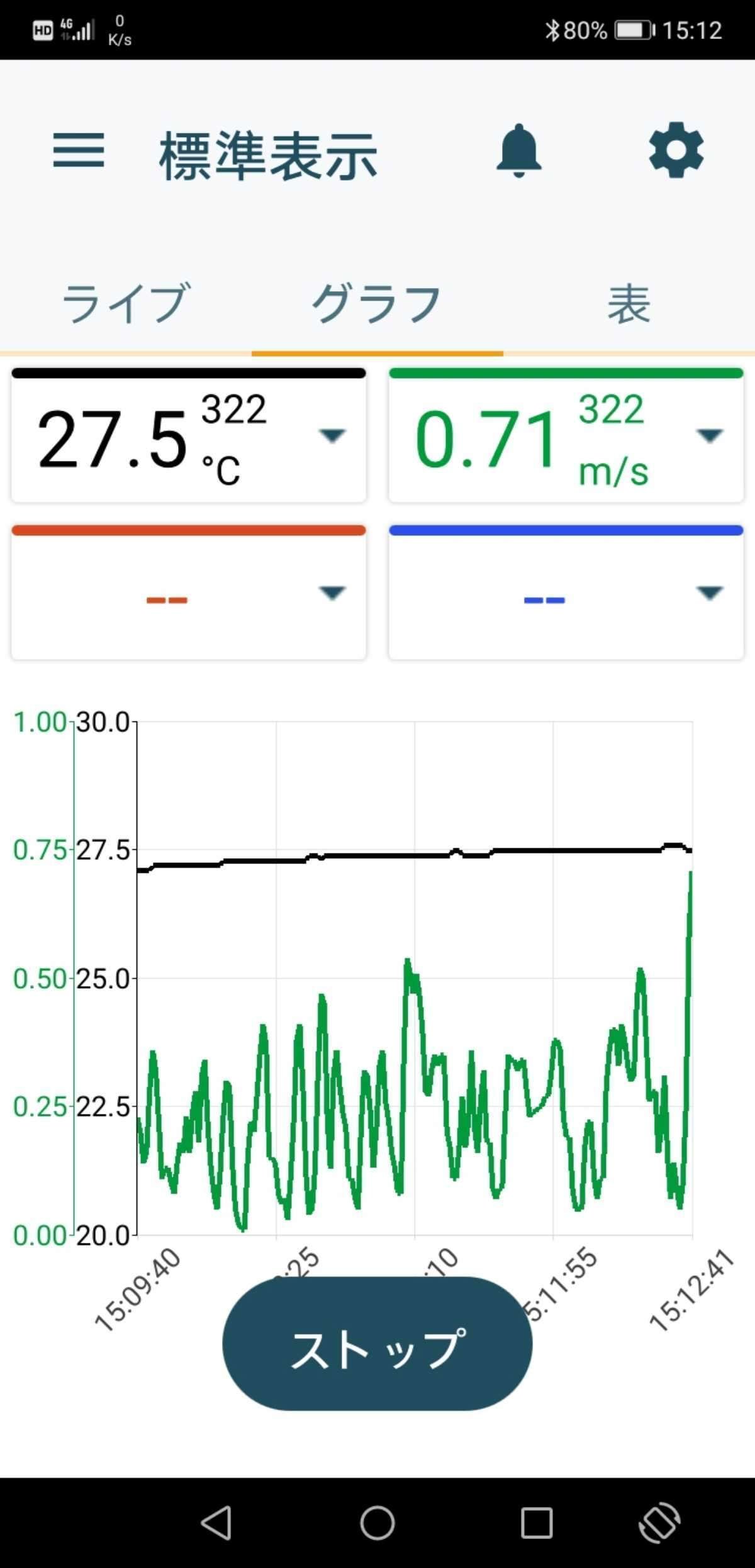

また、今回廊下の換気状況の目安として廊下の風量を計測しました

廊下の換気を行うにあたって、廊下の西側に向かって空気がよどんでいるのを感じられましたのでこちらの換気を行うのが良いのではないかと予断しました

そこで、西の端の教室の窓と出入り口を開放、また南西側の階段、南側の窓は中3階までは開放してありましたが、中4階は施錠してありました

そのため、西の端は4階まである階段の中4階の窓を少し開放しました

その結果、体感でも明確に廊下の風量が西から東向きに強くなったことを観察できました

教室からの風なのか、階段からか判断がつかなかったのですが、教室から吹き出す風量は弱かったため、階段から流入した風が廊下に吹き込んでいることが確認できました

一方、エアコンをつけた教室内ですが、湿度が83%と上昇しており、十分にエアコンが機能していない様子でした

5日目 意外な場所からの空気の流入

曇り、PM2.5は4μg/m3

教室内の測定場所は教室のうしろ北東の廊下側

測定開始時、温度25.5℃ 湿度80%

ダスト量は、室内、廊下ともに良好な数値 500μg/m3程度

この日は、前日の廊下に風が吹いた状況を再現することを目的とした

南西側階段の中4階の窓を開放する

この時気がついたことがあった

主に空気を取り込んでいるのは、「南西側階段中3階の窓」であり、中4階の窓を開放することで中3階の窓から空気を十分に取り入れることができる

校舎の南西側は、太陽により温められた空気が室内でも29℃程度あるためか、外気が強風となって校舎内に流入する

その際、3階の廊下を通る空気は、中3階の階段の窓から流入していた

おそらく、中4階の窓を締め切ると圧力が生じて空気の流入をさまたげていたのではないかと推測する

この日、廊下のダスト量が廊下に風が吹くことで低下し、同時に教室内のダスト量が低下したことを2つの動的なグラフで確認した

あとがき

今回、学校で換気の計測を実施させていただいたことを感謝したい

学校の関係者の方には今回の計測の結果に伴ういくつかの事象について報告させていただいた

ただ、季節や外気の状況その他の要因により条件が変わることで結果も異なるため、「あくまで現時点での計測の結果」であることを伝えた

ここには記すことができなかった事象も多々あったが、今回は廊下に風が吹くことでダスト量が減少したという事象に限定して報告させていただきました

最後まで読んでいただきありがとうございました

2023年7月15日