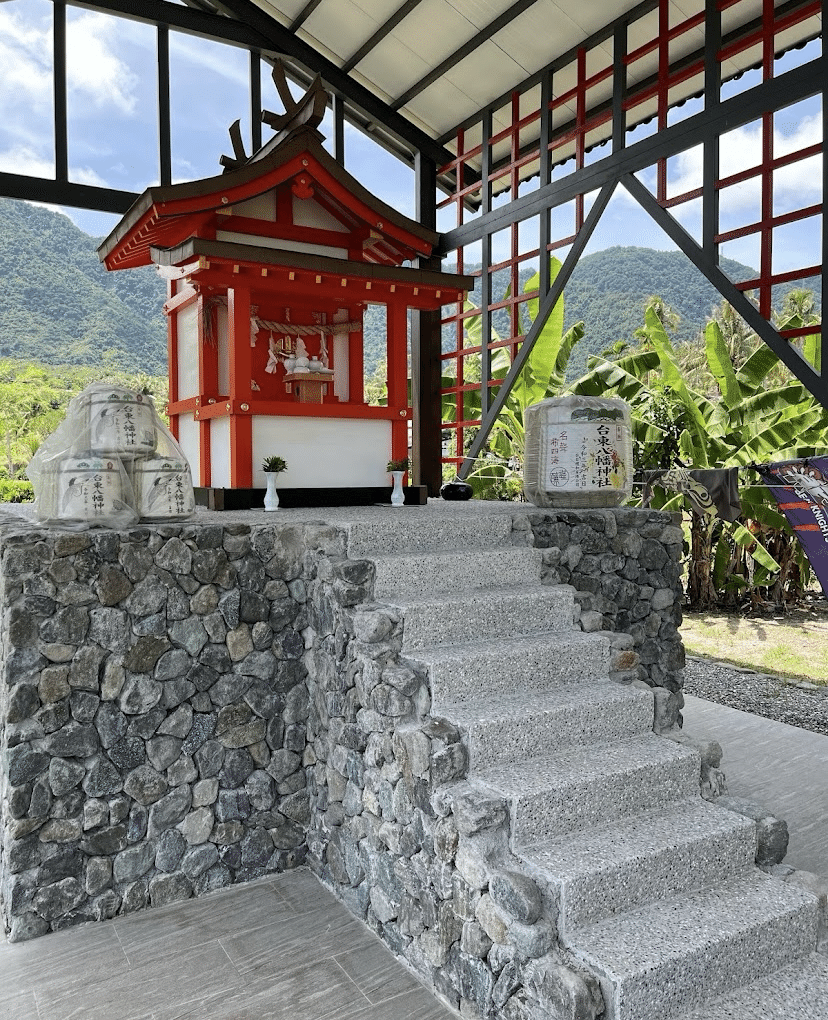

台湾に最近誕生した神社!

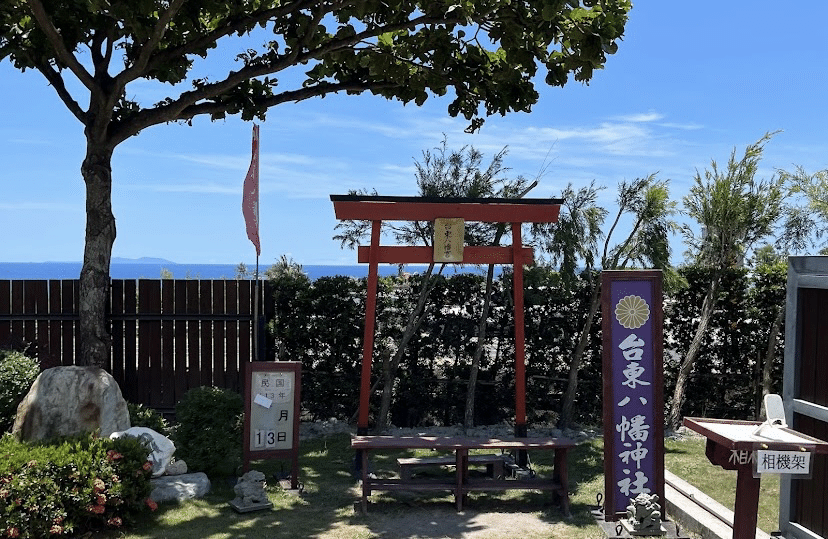

青い空、白い雲、群青の海を背に朱色の鳥居が映える。その左側に人権とマリンスポーツの島、緑島を望む。ロケーションを説明しようとするとなんともカラフルな言葉が並ぶ。ここ台東八幡神社は、今から2年前2022年に創建され、おそらく台湾で最も新しい神社だろう。

元石清水八幡宮から分祀

2024年7月に短時間ながら2度訪問し、ご神職から設立の趣旨などをお伺いしました。この神社には台湾各地にいまださまよえる神々をここにお連れするという大いなる使命があるようです。それはご神職が、奈良の元石清水八幡宮の宮司様との出会いの中で定まったものだそうです。

概略はこういう事らしい。第二次大戦後、それまで台湾に暮らしていた多くの日本人達はとる物取り敢えず急いで本土に引き上げていった。神社関係の方々も同様であった。それで「神社じまい」をする間もなく神官たちが立ち去り、多くの神社が廃墟と化していった。建築物としての神社は風化し荒廃してしまったが、神々は何と未だ台湾の地にさまよっていると言う。それで元石清水八幡宮の宮司様の勧めがあり、ご神職は台湾各地を周り歩き何か由来のある物と共に神々をここにお連れしているとのことでした。このプロジェクトは現在もなお進行中だそうです。

生活の中の神社

神社といえば、初詣とかここ1番の試合を前にした必勝祈願、受験の時の神頼みとばかりに行く有名なところの他にも、地域に根ざした小さな神社がたくさんある。子供の頃よく遊んだと言う記憶がある人も多いのではないでしょうか。集団登校の出発点だとか、三角ベース、缶けり、夏休みのラジオ体操の場所だったとか。これら、地域の小さな神社のことを親しみを込めて「おみやさん」とも呼んでいましたよね。 なんでもないことかもしれませんが多くの日本人に共通する日常生活の記憶、アイデンティティの1つと言えるかもしれませんね。

私は小学生の頃はほとんど毎日「おみやさん」で遊んでいたので、それはそれはもう生活の一部となっていました。

目の前の景色に愕然とする

台湾に駐在し始めて間もない頃、台南市街地の一つの神社跡を訪ねてみました。GoogleMAPに現れた案内ではけっこう由緒ありそうな記述だったので取り敢えず行ってみた。そうしたら、まあ、無惨と言うかなんというか、ほぼ何も無く倒れた鳥居の柱の台座、笠木などの残骸が地面に転がっていました。近くに観光案内板が有って由来が書いてあるのですが、物として転がっているだけ、「物的証拠の明示」と言う感じを受けました。異国の地とは言え、1つのアイデンティティ、その象徴と言えなくも無い物が転がっていることを、何とも言い難い残念な気持ちのままただ眺めるしかなく「何だかなぁ」と複雑な気持ちになったことを今でも覚えています。

以後台湾ではなるべく神社跡に行くことを避けるようにしていました。それでもまあ、旅先で出会った人との会話や流れの中で訪問してみたり、通勤ルートに有ってほぼ毎日目にする神社跡などもあり、何箇所かは訪ねてみました。どこも「現役」の神社では無いところばかりです。

だいたいどこも建築物の上部構造は朽ち果てて、土台の石やセメントの塊だけが残っています。「現役では無い」と思っていても本殿跡の前に立つと、やはり自然と手を合わせパチパチと柏手打って軽く目をつむってしまう。それを周りの台湾人達は少し興味深そうに眺めている感じ。

ここにもう神はいないのか!

田舎の方では神社の廃墟もちょっとした観光スポットという位置づけで、決して信仰の対象の明示ではなく「赤い鳥居が人寄せにちょうど良いモニュメント」になる、というような感じでしょうか。案内板には「神社遺址」として記されていました。

つまり解釈すると「ここにもう神はいない」と案内されています。

彷徨える神々

ご神職からさまよえる神々をお連れするという構想を聞いたとき一も二もなく共感すると同時になにかホッとする感覚を覚えました。

虚しさを感じながら手を合わせていた「廃墟での参拝」は、無駄ではなかったかもしれないという気持ちになりました。「ここにもう神はいない」とは、私の早合点だったかもしれません。

具体的にどの「神社跡」かまでは聞きませんでしたが、大いなる使命、プロジェクトの対象は26箇所あるそうです。

李登輝元総統の「ある想い」

この神社にはもう一つ、大きな使命がある様です。それは日本人として死んでいった多くの台湾人戦没者を慰霊することだそうです。境内に立派な石碑があります。故李登輝元総統の揮毫で「鎮魂」と刻まれています。台湾人戦没者慰霊石碑です。2023.3月完成ということですのでまだ新しい。お話を聞いてみると、台湾では出兵して命を落とした台湾人兵士の他に、空襲で命を落としたり輸送船に乗っていて撃沈されたとか多くの台湾人が命を落としているそうです。これらの人たちは、亡くなった時は確かに日本人であった。だから、戦没台湾人の慰霊碑は日本人の手で日本人が祭祀する施設でなければならないと、それが故李登輝元総統の意思だったとご神職から伺いました。日本李登輝友の会に所属するご友人の支援で建立と相成ったそうです。

こんにちの平和で繁栄した社会、日台の友好関係など、先人達の多くの犠牲と御努力の結果であることに思いを馳せ感謝します。

この土地について

さて、もともとこの地には何があったのか? 気になりませんか?

と言うことで聞いてみました。つまり何らかの悲しい出来事が有ったとか、霊験あらたかな伝承があるとか。特に歴史的な因果のあるところではないようでした。「台東の地、見晴らしの良い海辺」ということで選定されたとのことでした。これはこれで深い思いがあるなぁと感じる次第です。

まだ整備中とのことで、参拝は金土日月の週4日の9:00-17:00。

昼休み 12:00-14:00はclose。

清掃協力金として20元。

台湾で商売を始める方や受験をする学生さんなど、ここ一番大切なことがある時、台東八幡神社でご祈祷してもらってはどうでしょうか。

この他、日本的絵柄の小さな布のポーチなど魅力あるグッズも販売しています。次また行く機会があれば是非購入したい。

ここ台東八幡神社は、元石清水八幡宮からの分祀ですが、そこは807年建立とのことでずいぶんと長い歴史をもつようです。帰国したらぜひこちらの八幡宮にも奈良まで参拝に行きたいと思います。タイミングが合えば宮司様の講話を是非是非お聞きしたいと思います。

Appendix

この台東八幡神社にはさらに人を引き付ける魅力が有ります。それはご神職自身の魅力、奥ゆかしさです。今から58年前、つまり1966年ごろから台湾に来て台湾原住民族雅美族の島、蘭嶼にて希少生物の調査を行っていたそうです。その後、台湾猿の生態調査、台湾の大型哺乳類へと研究対象を移し、日台を頻繁に往復し台湾に深く関わってきたようです。そんな専門性を中心に据えながらも戒厳令下の台湾事情を推し量ることのできる様々なエッセイがブログで公開されています。リンクを貼り付けておきます。

http://ohitoyoshi1948.blog.fc2.com/blog-category-29.html

行き方

台東の北方に蘭嶼や緑島に向かうフェリーが発着する富岡港があります。ここまでタクシーで行き、ここでレンタルスクーターを借りて約16km北上すると台東八幡神社に行くことができます。日本からの短期旅行では難しいと思いますが、台湾在住日本人の方々にお伝えできればと言う思いで、このnoteを記します。

蘭嶼や緑島に行くフェリーの待ち時間に港でスクーターをレンタルして、ちょいと一往復するのがおすすめです。

タクシーなら30分ぐらい。