3声フーガ書法 (DE. Schreiben einer dreistimmigen Fuge, IT. Scrittura della fuga a tre voci, FR. Écriture d'une fugue à trois voix, EN. Writing of three-voice fugue)

key sentence: 「フーガの構造は,実は「自由」であり標準的な構造というものは存在しない」

「超過主題を持った3声のフーガを作る時,3声のフーガというより4声のフーガで1回も4声が重なることのないフーガという意識で作る」

「1曲のフーガ全体において,とにかくテーマ・対唱の素材を活かすこと」

1. はじめに

フーガについての著書はいくつかあるが,それらのほとんどは主に4声のフーガについて書かれており,3声フーガに注目して書かれたものがほとんど無い。その理由は簡単で,学習フーガの実習がふつう4声で学習されるからだ。僕も4声のものが基本という考えに異論はないが,同時に3声のフーガに注目した著作がもう少しあっても良いのではないかと考える。

またフーガの作曲を行ったことが無い人,またポピュラー音楽,アニメソングの作曲の中で部分的にフーガの様式を取り入れたい人,もっと言えば「フーガっぽいもの」を取り入れたいだけという人にとっても4声より3声の方が作りやすいと感じるのではないかと思い,僕は3声フーガの作り方について書いてみることにした。 (実際は声部数が減れば作曲の難易度が減るかと言われたら全くそうではなく,それぞれ独自の難しさがあるのだが)

この記事を読んだことでフーガの魅力に引きつけられた人がもし出たら僕は嬉しい。

2. フーガ(3声)を作る前に行うことについて

2. 1. フーガの一般的なことについての知識

万が一この記事を見た人で「そもそもフーガとはどのようなものか」が分からない人に向けてであるが,フーガの一般的なこと・用語はネットにいくらでも情報があるため各々で調べてもらい,ここでは述べない。なお,これ以降でフーガに関する用語が出てくるがその都度用語の説明をすることは無い。

2. 2. 厳格対位法(3声まで)

まず厳格対位法(3声まで)が身についていると,完成度の高いフーガを作ることができると思うが,これが身についていないと全く書けないと断言することは避けておく。この記事はあくまで3声フーガについてがメインであるため対位法について詳しく取り上げるつもりは無いが,参考文献として私は『パリ音楽院の方式による厳格対位法第2版』(山口博史 著)を挙げておく。こちらの最初からII-6まで学べば3声について十分で,この著書に私は大変お世話になった。

そもそも対位法とは「それぞれ独立した旋律を担う声部を、いくつか同時に組み合わせて楽曲を構築する作曲技法」(コトバンク),つまり点(音符)と点の関係のことであり (punctus contra punctum),いわゆる線の音楽(ポリフォニー)の音楽を作る手法である。

2. 3. とことん3声フーガに親しみ,分析する

今まで,古今東西の作曲家がフーガという形式の数多の作品を書き,勿論その中に3声フーガも含まれている。比較的知名度が高い作曲家ではJ. パッヘルベル,J. S. バッハ,M. ラヴェル等がいる。

J. S. バッハの3声フーガ

J. S. バッハがフーガの大家であることはフーガというものに多少なりとも興味を持った人が誰でも知っていると思うが,J. S. バッハは3声のフーガも多数作曲し,多くの傑作を残した。J. S. バッハのフーガの特徴としては,なにより「1曲のフーガ全体において,とにかくテーマ・対唱を生かしていること」だろう。フーガを書きたいと少しでも思う者にとって「とことんBachの3声フーガを聴き,分析する」ことは重要である。バッハのフーガ分析の参考文献としては,例えば『バッハ平均律クラヴィーア曲集 第1巻-演奏のための分析ノート1』(土田英介 著)があり,こちらにも私は大変お世話になった。

以下にBachの3声フゲッタを含む3声フーガ作品を幾つか挙げる。

J. S. Bachの3声フーガ作品(これで全部かどうかは調べていないがまとめた)

BWV 951 Fuge h-moll (1712) (アルビノーニのテーマによる)

BWV 952 Fuge C-Dur

BWV 953 Fuge C-Dur (1723?)

BWV 954 Fuge B-Dur (1730?)

BWV 956 Fuge e-moll

BWV 958 Fuge a-moll

BWV 959 Fuge a-moll

BWV 961 Fuge c-moll (1712?)

平均律クラヴィーア曲集第1巻(1722)より

BWV 847/2 Fuge c-moll

BWV 848/2 Fuge Cis-Dur

BWV 851/2 Fuge d-moll

BWV 852/2 Fuge Es-Dur

BWV 853/2 Fuge es-moll

BWV 854/2 Fuge E-Dur

BWV 856/2 Fuge F-Dur

BWV 858/2 Fuge Fis-Dur

BWV 860/2 Fuge G-Dur

BWV 864/2 Fuge A-Dur

BWV 866/2 Fuge B-Dur

平均律クラヴィーア曲集第2巻(1742)より

BWV 870/2 Fuge C-Dur

BWV 872/2 Fuge Cis-Dur

BWV 873/2 Fuge cis-moll

BWV 875/2 Fuge d-moll

BWV 879/2 Fuge e-moll

BWV 880/2 Fuge F-Dur

BWV 881/2 Fuge f-moll

BWV 882/2 Fuge Fis-Dur

BWV 883/2 Fuge fis-moll

BWV 884/2 Fuge G-Dur

BWV 887/2 Fuge as-moll

BWV 888/2 Fuge A-Dur

BWV 889/2 Fuge a-moll

BWV 890/2 Fuge B-Dur

BWV 893/2 Fuge h-moll

最後に最晩年の傑作を挙げる。

BWV 1079/1 Musikalische Opfer (1747) "Ricercar a 3"

BWV 1080/8 Die Kunst der Fuge (1742-1750)"Contrapunctus 8" (3重フーガ)

BWV 1080/13 Die Kunst der Fuge "Contrapunctus 13" (鏡像フーガであり反行フーガ)

J. パッヘルベルの3声フーガ

J. パッヘルベルは現在ではカノン以外ほとんど一般には知られていないが,100曲以上もフーガを残している。J. パッヘルベルのフーガはJ. S. バッハのフーガと比較して「明解」だと言えるかもしれない,というのもJ. S. バッハのようにたまに主題が遠隔調に転調されるようなこともなく,また構造もそこまで複雑なものはない。また同音連打を含むテーマのフーガがよく見られる。

M. ラヴェルの3声フーガ

M. ラヴェルの後期の傑作「クープランの墓 (Le Tombeau de Couperin)」の第2曲「フーガ」は3声のフーガである。こちらのフーガは旋法的なフーガで一見懐古的に思われるが,声部と声部の重なりで生じる和声は新しさすらあり,またテーマや対旋律の反行形が駆使されており凝られているフーガである。ラヴェルはフーガにおける「詩的」な書法の極致を体現したと言えるかもしれず,この観点ではバッハを凌驚したと言えるかもしれない。

それでは,これから3声フーガについて具体的に述べていく。

3声フーガの作曲は次の3. 以降を読んだ上で自身で演習すること。

3. フーガ(3声)の構造

まずフーガの構造は,実は「自由」であり標準的な構造というものは存在しない (もっともそのようなフーガの性質から教育用の4声の「学習フーガ」という概念が作られたのだが)。私はこの記事で3声の標準的な構造というものは示さず,あくまで例を挙げて構造について述べる。この記事で挙げる例はどれも比較的作りやすい,特にポピュラー音楽で出てくるようなテーマでも作りやすいような構造のものを挙げることにした。

また4声の学習フーガではフーガの終盤でストレットをすることを半ば求められるが,今回「必要とはしない」とし,特に詳しく取り上げることはしない。(これも詳しく知りたい人は『パリ音楽院の方式による厳格対位法第2版』(山口博史 著)を参照すること)

3. 1. パッヘルベルStyleのフーガ

フーガC-Dur (ナイチンゲール), P 131の構造を見ながら

パッヘルベルのフーガは,マニフィカト・フーガを除くと兎に角C-Durのフーガが多く,その中では有名なフーガを例に構造を見る。(図1) 見ると分かる通り,J. S. Bach以降のフーガとはまた違った自由さがある。第一提示部でバスが3回連続テーマを提示する。それ以降は喜遊部と提示部を繰り返す明快な構造で,フーガとしては聴きやすい印象を与える。

パッヘルベルらしく,明快でとても楽しげな楽想で,このフーガのテーマは同音反復の連打が特徴的。コーダではこの同音反復の特徴を生かし4小節半同音反復が続くユーモアを持っている。

3. 2. バッハStyleのフーガ

平均律クラヴィーア曲集第1巻より第2番c-moll, BWV847フーガの構造を見ながら

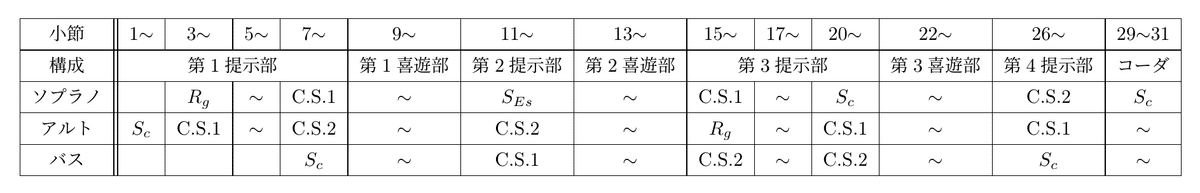

まず平均律クラヴィーア曲集第1巻第2番のフーガを見てみる。このフーガは提示部が「テーマ」「対旋律1(C.S.1)」「対旋律2(C.S.2)」で厳格に作られているフーガの有名な例の一つであり,構造としては図2のようになる。

図1のソプラノ,アルト,バス欄の$${S,R}$$はそれぞれ主唱,応唱のことで,下付き文字はその調性である。($${f}$$ならf-moll (ヘ短調),$${As}$$ならAs-Dur (変イ長調) のこと) 短いフーガながら非常に構築的で美しいフーガ。

平均律クラヴィーア曲集第2巻より第12番f-moll, BWV881フーガの構造を見ながら

次に,平均律クラヴィーア曲集第2巻より12番 f-moll, BWV 881のフーガの構成を以下の図で示す。これは先程のc-mollのフーガと違い対旋律が「対旋律1」「対旋律2」で厳格に作られているわけではないので対旋律含め「$${\sim}$$」で表した。

この曲は調性の細かいところを除けば4声のいわゆる学習フーガの構成 (図4) に近い構造,

このように4声のものとほぼ同じ感覚で作れるものがあると分かる。

超過主題について (平均律クラヴィーア曲集第2巻より第24番h-moll, BWV893フーガの構造を見ながら)

一方,3声のフーガに特有の構造もあり,例えば超過主題は少なくともこれにあたる。例えば平均律クラヴィーア曲集第2巻の第24番 h-moll, BWV 893のフーガの構成を図で示すと図5のようになる。

過剰主題というのは主に第1提示部に現れる。すると第1提示部にテーマが4回出てくることになるので,これがあるフーガの第1提示部は3声でありながら4声フーガに近い聴こえ方になる,というよりも「超過主題を持った3声のフーガを作るときは,意識としては3声のフーガというより4声のフーガで1回も4声が重なることのないフーガという意識で作る」と良い。

4. フーガ(3声)の作り方の例

さらに具体的にフーガ(3声)の作り方について述べる。作り方とは言っても,そもそも「フーガは100%理詰め・理論だけで書くものではなく,感覚も重要」であり,私の説明もこれに従うことはご理解頂きたい。それでは僕がSNSに投稿したフーガを例に見てみる。このフーガの構想・構造はまた,前述したJ. S. Bachのお手本のような標準的な3声フーガからは大きく外れていることはご理解いただきたく,フーガという形式の自由さを感じて頂きたい。

「『うっせえわ』のテーマによる自作3声のフーガ」を見る

4. 1. 沿革・構想

これはAdoさんが『うっせえわ』をリリースしてから3周年を迎えた2023年10月23日に3周年の個人的なお祝いとしてX(前Twitter)に3声のフーガを作って投稿したものなのだが,実はリリースされた2020年当時すでにこの刺激的なテーマが好きで,このテーマでフーガを作りたいという願望があった。ただ本分である大学の数学の学習・研究が忙しかったことなどあり,結局書くまでに3年かかってしまった。

このフーガを書くために参考にした作品は平均律クラヴィーア曲集第2巻のBWV 893/2 Fuge h-mollとBWV 1079/1 Musikalische Opfer 音楽の捧げもの (1747) "Ricercar a 3" 3声のリチェルカーレ。ただこのフーガの構想のコアとしては,「ポピュラー音楽の『転調』へのカリカチュア」だった。まずクラシック(古典派)音楽と昨今のジャパニーズ・ポップスでは転調の考え方の基本に違いがあると僕は認識している。『うっせぇわ』含め,最後のサビのところで「半音上げ」をする転調が多くみられる。そこで僕はクラシックでは非常に遠隔調となる「半音上げ」をクラシカルな転調の技法で行うというカリカチュアを,このフーガに施したつもりだ。

4. 2. 構造

無課金Xで投稿できる動画の長さが2分20秒までなので,この長さにおさめるため非常に小さい構造になっている。構造は図5の通り。

第2提示部の$${S_{fis}}$$は超過主題のように見えるかもしれないが,第1喜遊部が長めのため,第1提示部に入れなかった。また第3提示部で$${S_c}$$と提示され,$${h}$$から「半音上げ」が行われていることが分かる。

4. 3. プロセス

第1提示部 (ソプラノ,アルト提示)

まずテーマ(主唱)を書いたら,その5度上か4度下に対唱(C.S.)を書く。このテーマは最初がh-mollにおける5度から始まっているので,今回は調的答唱で答唱することにしたので(必ずしも調的答唱で応唱する必要はない),$${R}$$ (答唱)はCisではなくHから始まる。このように主唱の主調部分を5度上に,属調部分を4度上に移調して応答することを「調的答唱(reponse tonal)」といい,主唱を完全5度上げる(または完全4度下がげる),すなわち属調で応答することを「正答唱(reponse reele)」という。

そして,その答唱に対唱(C.S.)を作る。(対唱も詳しくは『パリ音楽院の方式による厳格対位法第2版』(山口博史 著)を参照すること) とても乱暴にざっくり言うと,連続5度, 連続8度などに気を付けることは当然として,主唱の音符に対して3度か6度をとれば良いことが多く,そこに経過音などの装飾を施すとそれらしい対唱が書ける。今回僕が書いた対唱は,対唱の中にテーマの素材hを活かしたものにした。前半部分の対唱がオクターブの音型のところは長7度などになっているところがあるが,これはオクターブや同音反復のとき,単一の音として扱われるため,通常より自由に対唱を考えることができるのが理由。

そして答唱のアルトが終わると次の主唱バスが始まるまでの短い間奏が続く。間奏では音型が繰り返される,つまりゼクエンツが使われることが多く,その間に和声が変化したり転調したりすることが多い。また間奏でもテーマの素材bが使われている。

第1提示部(バス提示)〜第1喜遊部(前半)

短い間奏の後,バスが主唱で提示する。ここでは一応アルトの対唱が最初のソプラノの対唱とリンクしているような感じだが,そうすると1つ考える手間が減るので多少フーガが作りやすい,と僕は思っている。ここで新しくソプラノの旋律が必要なのだが,2つ目の対唱は「和声の補充」という意味合いが大きい。なので大体どのような和声づけをしようかと考えて対唱を作る。

続いて喜遊部なのだが,ここも今回はできるだけテーマや対唱の要素を使って作った。第1喜遊部は大きく前半Aと後半Bの2つの部分がある喜遊部で,これはJ. S. Bachの3声のリチェルカーレ BWV 1079/1が参考にした作品の1つだから,という理由がある。前半Aでは要素b, c, dが使われていることが下図で分かる。

第1喜遊部(後半)〜第2提示部

第1喜遊部の後半Bは『うっせぇわ』のテーマの大きな特徴であるオクターブの跳躍(要素e)が使われている。他に使われている要素はb, f。そしてこの第1喜遊部Bの間で,h-mollから次の主唱のfis-mollへの転調がゼクエンツによって行われる。

第1喜遊部の次に第2提示部がくる。ここでは新しい対唱(C.S.)が出てきていることが下図から分かる。このジグザグの音型は全く新しくでてきたというよりは,テーマのオクターブの跳躍,ジグザグからきたもの。

第2喜遊部〜第3提示部〜第3喜遊部

第2提示部の後,第2喜遊部がくる。最初の喜遊部のA, Bを使うと第2喜遊部はBのみを切り取ったような感じだが,音型に変化がある。先程の新しい対唱の要素gを使ったのである。

この第2喜遊部のゼクエンツの中で,fis-mollからc-mollという非常に遠隔の調への転調が行われる。調性が移り変わる流れは譜表下に黒マル印で書いた。

第2喜遊部の後,第3提示部でソプラノがc-mollで主唱提示する。ここでの対唱は先程の新しい対唱とリンクしている。

第3提示部の後,元のh-mollに戻るための第3喜遊部がくる。この後,最初の喜遊部における喜遊部Aが再利用されるわけだが,下属調のe-mollで喜遊部Aを始めようと思ったので,そこまでの転調が半音進行とゼクエンツによって行われる。(要素e, h)

第3喜遊部つづき〜Coda(コーダ)

ゼクエンツの後,最初の喜遊部における喜遊部Aが再利用され,h-mollにおける5度の和音で断裂し,その後Codaとなる。Codaで最後,変形されたテーマによりh-mollで提示され,力強い終止によりフーガが終わる。

5. 終わりに

以上より3声フーガの書法を述べた。

6. 参考文献

[1]厳格対位法 第2版 パリ音楽院の方式による 2012/11/20 山口博史 (著)

[2]フーガ書法 パリ音楽院の方式による 2016/1/25 山口 博史 (著)