ほぼ日のアースボール

娘の地球儀を探していて素敵なものを見つけました。

ほぼ日のアースボールです。

ずっとタッチすると色々しゃべってくれる地球儀がほしくて。

でも高いし、うちの小3娘は120%すぐ飽きそうだし。

やっぱり普通の地球儀にしようかなあ、でもどうせならしゃべる地球儀ほしいなあ…

と悩み続けて、4、5年。(長い)

色々改めて調べているうちに出会ったこのアースボールは、しゃべる地球儀とはちょっと違いますが、思った以上に楽しく、自由度が高く、可能性に満ちた地球儀でした!

ハマりにくく飽きっぽい娘にこのアースボールを与えてみたらどうなったか?を具体的に紹介したいと思います。

1.ほぼ日のアースボールって?

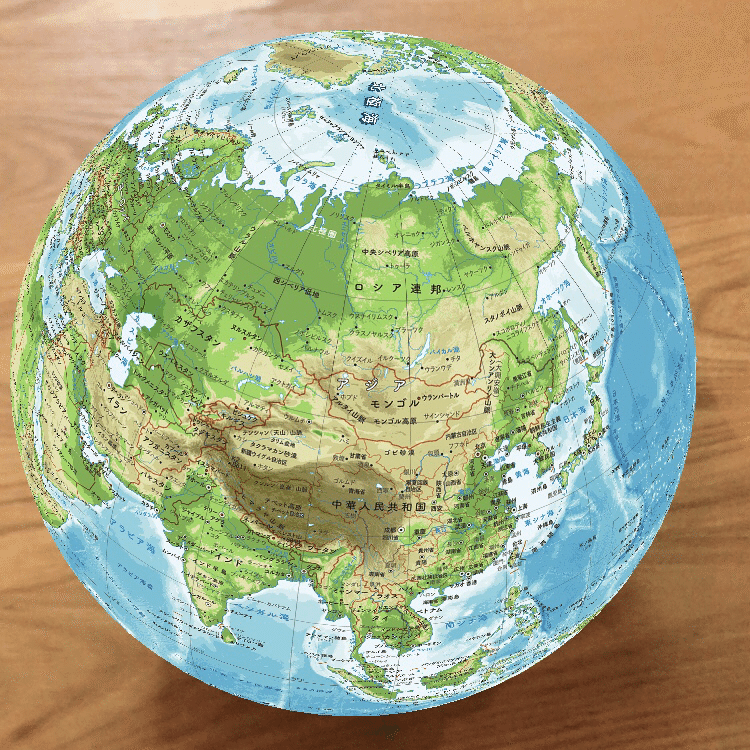

まず見た目。

こんな感じ。

地球儀っていうか、小さい地球です。

国境線も国名も書いてない。

普通の地球儀よりかなり小さくて、片手に乗るサイズ。

軽い。

軸もない。

手に持って思うままくるくる回せるので、地球を好きな方向から眺められる。

北極を上じゃなく右にも左にもナナメにもできちゃう。

付属の台に置くとめっちゃ気持ちよく回る。

これに

専用アプリを立ち上げたスマホやタブレットをかざすと

画面越しに、いつものあのおなじみの地球儀になる!

AR、すごい!

もちろん、アースボールを回すとちゃんとタブレット上の画像もくるくるまわります。

地球儀を買う時

行政図か地勢図かで悩みがちだけど

これだとサクッと切り替え可能なのもうれしい。

他にもいろんなことができちゃう、楽しい地球儀です。

2.アースボールをどこに置くか

冒頭にも書きましたが、娘は何事にも興味を示すだけは示すものの、ハマりにくく飽きやすく、しかも忘れっぽい、深掘りしないタイプの小3女子です。

そんな娘なので、買った当日こそ時間を忘れて色々見てましたが、翌日以降、自らアプリを開くことはとんとありません。

決して嫌いではないんです。

私が見ていると、必ず一緒にのぞきこんでくる。

ただ、自分でアプリを開く、という行動にたどりつかないだけ。

とは言えふつうなら、この時点でもう置物ですよね。

でもね。

ここでアースボールの小ささ、軽さ、軸のない形状がものをいいました。

娘はダイニングテーブルの一角でごはんを食べたり、おやつを食べたりするだけでなく、宿題をしたり、絵を描いたり、工作をしたり、机を必要とするありとあらゆる遊びをしています。

漢字辞典や国語辞典、(全く読んでいる気配もない)図鑑数冊と、娘用の筆記用具やノートもこの一角にセットしてあって、そこはほぼ娘専用スペース。

わが家ではこのダイニングテーブルの片隅にアースボールを置いてみました。

親子3人で食事をするのにも全く邪魔にならず、むしろなんだか見た目が可愛い。

たぶん、どこに置いても違和感のない大きさだと思います。

そして目の前にあるとなぜか手に取ってみたくなるサイズでもあります。

朝起きたとき、学校から帰ったときいつも座る場所にあるので、気がついたら娘はアースボールにさわったり、回したり、抱っこしたり、自分の部屋に連れて行って寝かしつけたりしています。

それは地球儀の使い方なの…と大いに疑問ですが、愛着だけは人一倍です。

これが普通のがっしりした地球儀だった場合、ダイニングテーブルなんかにはとても置けず、どこか邪魔にならないところを探して定位置をきめたと思います。

そうなれば、そもそもこんなに触りまくることはまずなかっただろうな。

3.お天気チェック

朝起きたら寝ぼけながらダイニングテーブルに着く娘。

ちょっと行儀悪いですが、娘の席と私の席の間ぐらいにあらかじめタブレットをセットしておいて、朝食を食べ始めた娘の前で、今日の天気はどんなかんじかな〜と、19個あるコンテンツの一つ「いまの地球」を開いてアースボールをのぞいてみる。

なんと

今の雲の様子、雨の様子、気温をリアルタイムで見ることができるんです。

これすごくない?

24時間、1週間の範囲で動きを見ることもできて、地球生きてる…!と感動します。

それだけでなく、このコンテンツがあるおかげで、毎朝天気をチェックする流れで不自然感なくアースボールにアクセスできちゃう。

習慣の中に落とし込めればもう飽きる飽きないは関係ないですからね。

雨が西の方からきてるね〜

今は降ってないけどそのうちお天気くずれるかもね〜

みたいな会話をしつつ、地球をぼんやりながめ

ながら朝食を食べていると、食べ終える頃にはだんだん目が覚めてきた娘が自然とタブレットに手を伸ばす…

もちろんただただ天気をながめながらごはんを食べて終わり、という日も多いけど、そんなふうになんとなく見ながらしゃべっていても、ふと、好奇心を刺激される瞬間があるようで。

たとえば気温の分布を見て

「なんでインドの上こんな急に寒いの?」

次に「でこぼこ地球」というコンテンツを開いたときに

「あ!寒かったところにでっかい山がある」

とピンとくる、みたいなことが、決して好奇心旺盛知的小学生というわけではない娘ですら、まあまあの頻度であります。

ひらめき装置。

それはヒマラヤっていって世界一でっかい山なんだよ〜

「ふ〜ん、ほかの山のところも寒いか見てみよう〜」

興味も話も広がります。

娘は朝食後にネイティブキャンプ(オンライン英会話)をやることが多いので、朝食のときの話題について話したり、実際にアースボールを見せながらフィリピンの先生にフィリピンの天気の話をしていることもあります。

英会話キッズには、このアースボール、かなりリアリティを持って使えそう。

オンライン英会話との親和性は抜群です。

娘のやっているネイティブキャンプはいろんな国の先生と話せる(聞いたことのないような国の先生もいる)のでアースボールとの相性が特にいいと思います。

4.いちばん探し

朝、すでに習慣となりつつあるお天気チェックからの、娘がなんとなく開いた「世界の国々」。

国旗をタップすると

各国の基本情報が見られます。

FIFAランクってなに、と聞かれたので、サッカーのランキングだよ、とふんわり教えると、どこが1番かが気になったらしく、探し始めました。

あたりをつけて探してみると上位の国はけっこう見つけられたけど、なぜか1位の国を見つけられない…(サッカーのこと知らなすぎる)

そのうちパパも起きてきて一緒に探すんだけどやっぱりなかなか見つからない。

ネットで調べればすぐわかることなのに、それをするとなんだか負ける気がして3人で思い当たる国を片っ端からチェックしました。

やっと見つけたときはなかなかの達成感で、3人とも思わず声が出ました。

それにしてもサッカー界の勢力図は随分変わったんですね。

私ほら、キャプテン翼の知識しかないからびっくりでした。(古い)

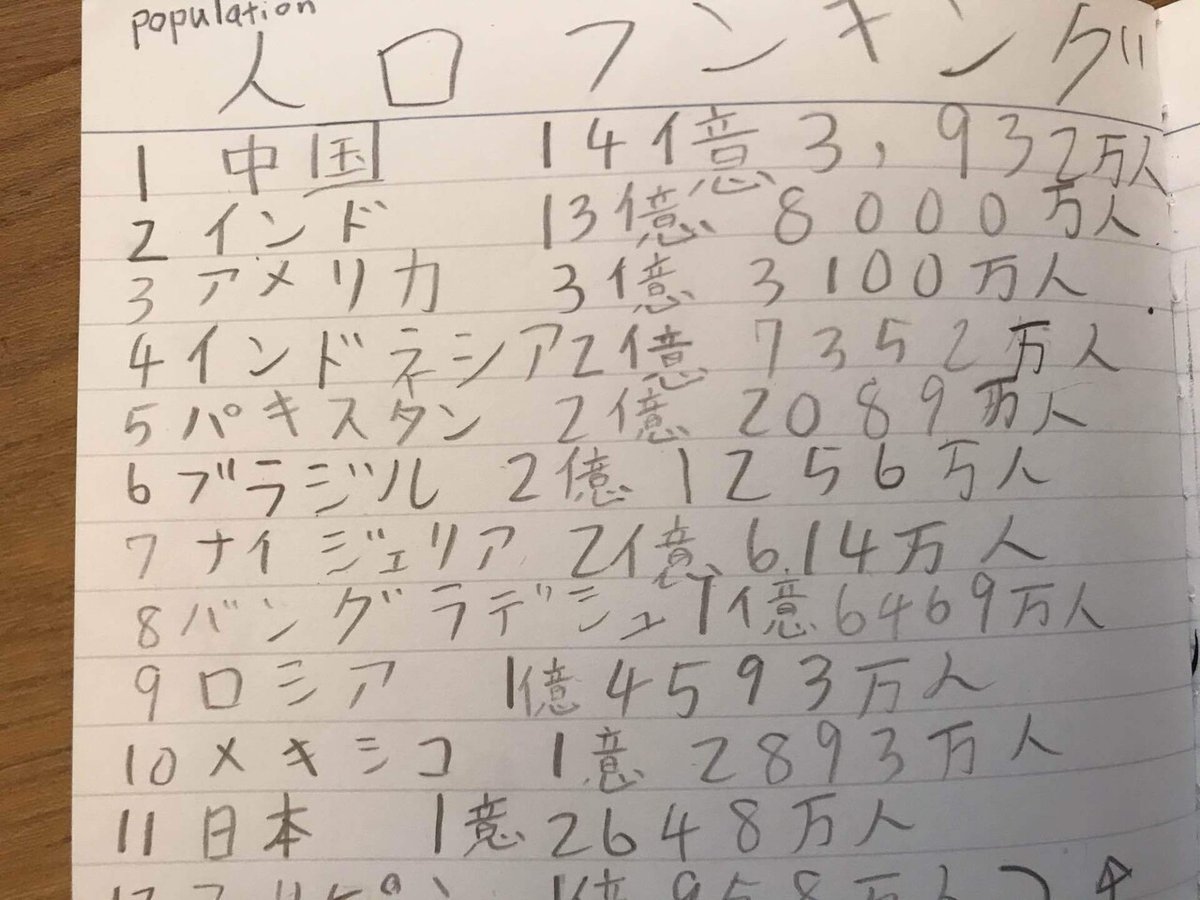

別の日には中国の旗をタップしてみて、

「やっぱり人口は中国が1番だ!おふろのポスターに書いてあったから」

と得意そうに言う娘。

確かに何年も前から貼ってあるお風呂の世界地図ポスターに載っていました。

数年越しに見てないようで見ていたことが判明したお風呂ポスター。

「あれ、でも確か日本は10位だったと思うんだけど」

お風呂のポスターは古いから、いつの間にか抜かされちゃったのかな、と言うと

「そっか人は生まれたり死んだりするもんね」

と哲学的なことをしみじみ言って

「じゃあどの国が10位なのかな。2位はインドだよね。3位はどこだっけ…」

からの、再びはじまるランキング探し。

「忘れちゃうから見つけたとこから書いとこ」

↑やれって言われたら絶対めんどくさがってやらないことを自分から始めたのでびっくりしました。

アースボールがあるから学びが遊びとして?遊びが学びとして?成り立っちゃったんだなあ…

アースボールから得られるのは単に知識だけではなく、興味や関心、思考のフックになるような情報なのがひとつの特徴だと思います。

5.転がして遊ぶ

何がきっかけではじめたんだろう。

どうしても思い出せないんですけど、たぶん何かの偶然から娘が思いついた遊びです。

①向かい合って床に座る。

②相手に向かってアースボールを転がす。

③キャッチする。

④キャッチしたときさわった場所の国名をあてる。

というもの。

転がすと上下左右がわからなくなり、けっこう難しい。

二人ともわからないときはスマホをかざして確認します。

当たっていればポイントゲットっていう、すごくアナログな遊びだけど、娘はこれが楽しいらしく、わが家ではすでに定番です。

まず地球儀を床に転がすってなにごと?

って感じですよね。

アースボールのQAを見ると、「投げたり蹴ったり落としたりしないでください」とあります。

床を転がすのはセーフ?なのかな…セーフじゃないかも。

でもめっちゃ気持ちよく転がるんです。

購入を迷っていたとき、魅力的に感じると同時にちょっと引っかかっていたことの一つが、アースボール本体には国境線も国名も書かれていないことでした。

アプリには飽きるだろうと思っていたし、地球儀そのものをなんとなくながめているだけでも国名が目に入ってくる方がいいんじゃないかな、と。

でもHPにも書かれているように、本来の地球は国境線が引かれているわけでも国ごとに色分けされているわけでもないひとつの星です。

国境線のないこのデザインの方が小さな星をみんなでシェアしているんだよ、ということが感覚的に理解できそう。

結果的にだけど、逆にもしアースボール本体に国名が書いてあったら、娘の考えたこの遊びは成り立ちませんでした。

今まで全く地図を見たことがない小さいお子さんのはじめての地球儀には向かないかもしれないけど、うっすらとでも地図や国の概念があれば、国境線の有無はデメリットにはならなさそうです。

6.自分の趣味の地球を作る

どちらかといえば娘より私がハマっている「地球アルバム」というコンテンツがあります。

自分の好きな写真を地球の上に表示できるアルバムですが、娘を生んで以来長いこと海外にも行けていないので、最初は特に魅力を感じませんでした。

でも、よく考えたら別に旅行写真じゃなくてもいいんじゃない?と気づき、

こんなアルバムを作ってみちゃいました!

もうめちゃくちゃ楽しい!

エア旅行。

娘は娘で「世界のたてもの」アルバムを作ったり、動物図鑑の写真を生息場所に貼って「世界の動物」アルバムを少しずつ作っています。

ずっと開かれもしなかった図鑑が、今、やっと活かされている…

(※本の内容を写真に撮って作っているので、画像を載せるのはやめておきます)

地球の上に乗せていくだけで立体的で俯瞰的な情報になるし、ただ写真を眺めているよりずっとワクワクします。

他にも、読売KODOMO新聞にワールドトピックスっていうコーナーがあるので、スクラップがわりにこのアルバムで整理したりもしています。

あと、宝塚のポスターを写真におさめて、舞台になった国のあたりに置いてみるなどもしています!

つまりこのアースボール、書き込める地球儀なんです。

学習系、趣味系、なんでもとにかく自由。

使い方次第で可能性は無限大です。

7.白夜と極夜、時差に気づく

「昼夜の移り変わり」というコンテンツ。

こんなふうに季節ごとの地球上の昼と夜の移り変わりがみられます。

ただながめているだけでもけっこう面白くて、娘も春、夏、秋、冬と切り替えながら、明るくなったり暗くなったりする地球を色んな角度から見ていたのですが、

「一周まわってもグリーンランドが夜にならない」

と、

ひとりでに白夜の存在に気づきました。

逆に冬のグリーンランドの昼夜がどうなのか、を見てみて、

「ずっと夜やん!学校どうなってるの?長い冬休み?」

っていう、小学生ならではの疑問が。

そういえばどうなってるんだろうと思って調べると、実は極夜といっても日がのぼらないだけで明るむ時間は意外と長いらしく、クリスマス休暇以外は特に長期間休みになるとかではないみたい。

「そうなん…」

なぜかがっかりする娘。

それからまたくるくる地球を回し、

「今の時間ってうちは朝だけど、タイは夜だから、Yくん(いとこ)ちはもしかして今はまだ夜?」

まだ暗い時間だね。寝てると思う。

「今からフィリピンの先生と話すけど先生のおうちもまだ暗い?」

ちょうど夜明けぐらいなのかもね。お家からの先生のときたまにめっちゃニワトリの鳴き声聞こえるし。

「ガーナの先生と話すときガーナはもっと夜ってことか」

たぶん寝る前ぐらいなんじゃない。

ていう会話をするうちに、

「時計の時間が違うんや…だからYくんとLINEするとき変な時間にお昼ご飯食べてたのか!」

まるで水に触りながら「水」という言葉の存在にはじめて気づいたヘレン・ケラーみたいに、地球に触りながら時差の存在に気づきました。

それを見ていた私はサリバン先生並みに感動。

何事にもアッサリしか興味を持たず、深く考えることが苦手な娘が…!

今までもオンライン英会話の先生やタイに住んでる年上のいとこのYくんと話す時、たまに向こうから「こっちは○時だよ」みたいな話をしてくれることはあったと思うんだけど、たぶん意味がよくわかってなかったんでしょう。

こういう視覚からの気づきが多いのもアースボールの大きな特徴だなと思います。

8.まとめ

ほぼ日のアースボールは

天体としての地球が見える。

人が住む社会としての地球が見える。

そんな地球儀です。

今回は特に娘の好奇心を刺激し、行動や気づきにつながったコンテンツのみ紹介しましたが、

惑星としての地球が意識できる「すいきんちかもくどってんかい」

地球の歴史に触れられる「恐竜図鑑」

朝ごはんと朝のあいさつからいろんな国に興味の持てる「世界の朝ごはん」

地球の形と農業の関係、生産と消費について、新たな視点をくれる「でこぼこコーヒー」

国旗当てゲームに熱くなれる、娘の一番おすすめ「こっきっき」

宇宙に想いを馳せられる「ISS滞在記」

ただながめていても美しく、それでいて人口の偏りや電力消費の偏りが一目でわかる「夜の地球」

割とマニアックなランドマークでもちゃんと見つけてくれる「おしえてゾウさん」

癒しと元気を求めてついつい毎日やっちゃう「ぐるぐる一年生」「デカモジ」

どれも本当に楽しい。

そしてどのコンテンツも

好奇心を刺激し

横断的に関心をつなげ

ひらめきや気づきを呼び起こしてくれるます。

HPでほぼ日の糸井さんが「アースボールはメディアにもなる」と仰っているのはそういうことなのかな。

家族のコミュニケーションにも一役買ってくれています。

そして、たぶんこれが一番他の地球儀と違うところじゃないかなと思うのが、まだ使いこなせていないですが「ぼくの地球」と、私がハマりにハマっている「地球アルバム」。

地球儀から知識を得るのではなく、どちらも自分たちで地球をデザインするアウトプット系コンテンツです。

言わば立体的な白地図、使う人の数だけ無限の視点から地球を見つめることのできる膨大な余白なんじゃないかなと思います。

他の人の作ったいろんな「ぼくの地球」や「地球アルバム」を見ることができたら面白いだろうな〜

何に気づき、何を掘り下げたくなるかはその人次第。

どう楽しみ、どう遊ぶかもその人次第。

学ぶってほんとはすごく楽しいことなんだなと思い出させてくれる地球儀です。

いい買い物しちゃいました。