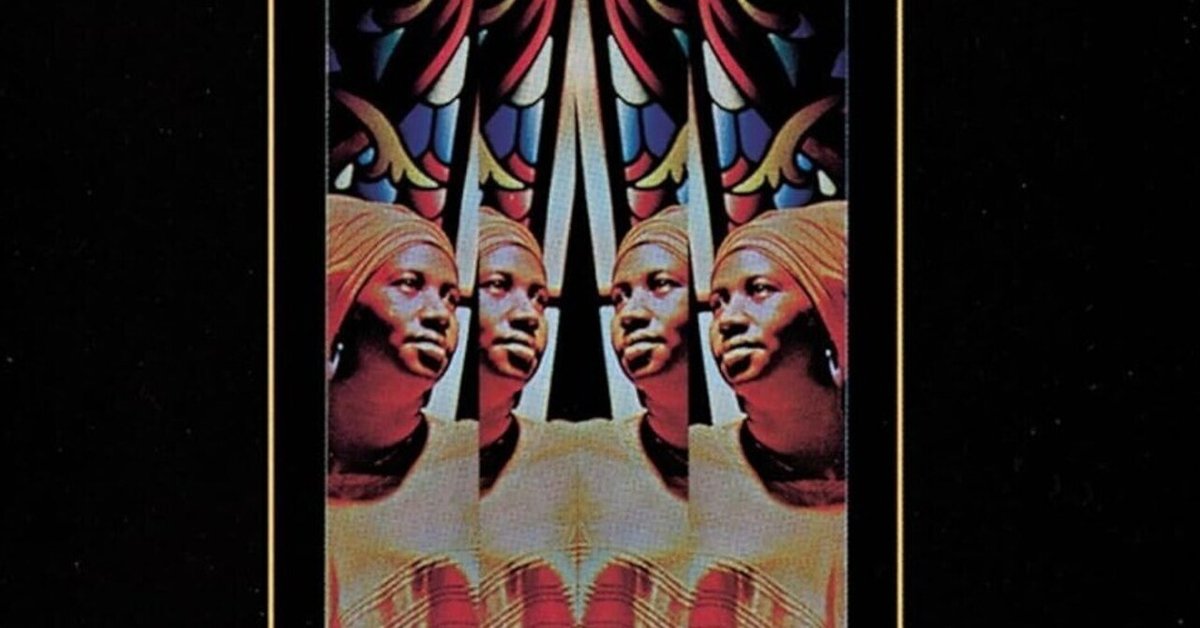

Aretha Franklin『Young, Gifted and Black』(1972)

アルバム情報

アーティスト: Aretha Franklin

リリース日: 1972/1/24

レーベル: Atlantic

「『歴代最高のアルバム』500選(2020年版)」における順位は388位でした。

メンバーの感想

The End End

元気のない時に聴くと落ち着いたり元気になる音楽と、元気のない時に聴くともっと元気を奪われる音楽がある。私にとってこれは後者かも……。疲れていたり余裕のない時、この圧倒的なパワーに対峙できる気がしない。元気のある時にまた聴きます。

ドラムもベースも、どちらかと言えばくぐもった音色なのに、とっても音が速い。"音が速い"という感覚がパッと伝わる人は多くないと思うけど、反響の少ない"近い"音とはまた違う形で、発音されてから聴き手の耳に届くまでのタイムラグを感じさせない音色というものがあるのです。私の中で。

コーメイ

綺羅びやかな音が、好きなのか、またまた"いいなぁ"と思いながら聴いていた。 まず、声がきれいではあるけれども、透明ではない。だが、伸びと派手な色合いをもった歌声が、刺さった。

つぎに、バックの音も、スパイスが効いていた。それもだんだんと聴き手をしびれさせる働きがある。

これらの音が、ビシビシ突き刺さってくる。このようなアルバムであった。

桜子

艶やかで、煌びやかで、全体的にパワフルな印象があるのだけど、どれも聴いていてトロンとするから不思議だ。ロマンチックで、心地よくて、退屈じゃないのに、力が抜けてリラックスして眠たくなる。陽だまりのような暖かさ。

湘南ギャル

どこかフワフワしていて、良い意味で地に足がついていない感じ。飛んでいるというより、浮かんでいる。聴いていると、地上の喧騒からは遠く離れた場所に漂着している。アレサ、こんなこともできたのか……!正直、今まで聴いた彼女のアルバムは、あまりに真っ直ぐであまりに強くて、毎回気圧され気味だった。完全に克服した、というよりむしろ、好きになった。

あと、ベースライン面白すぎる。ベース聴いてるだけで何周かできる。

しろみけさん

タイトル、もうちょいなんとかならんかったのか? と思ったけどビリー・ホリデイの曲名から採ってるんですね。

正直、もっと古くなると思ってた。「Rock Steady」のスライ流のファンクとか、新しい試みがないわけじゃないけど、B面にあたる楽曲は前作までとさして変わりがない。だけど存外楽しめるというか、むしろ周囲がハードロックだのPファンクだので強烈に前進していく流れの中で聞くとホッとしてしまう。効きますネェ……。

談合坂

これが多幸感ってやつですか……という感じ。なんか、小学生のころの土曜日の朝ってこういう空気でやけに希望をもって始まっていたように記憶している。音色を視覚的な明暗との共感覚として捉える場合があるけど、ここにはまさに明るい音というのが鳴っている。バンド演奏だけでもこんなに音色の明るさで埋められているのに、その中でもボーカルの芯がしっかりと中心上方に突き抜けていて見事だ。土曜日の朝に流したらいつもよりちょっと気持ち豊かに一日を過ごせるかもしれない。

葱

こういう演奏を聞くと悔しくなる。こんなに楽器が鳴らされたい音で鳴っているなんて!私のベースからはゴムみたいな音がするらしい。ムーディーさとソリッドさを併せ持ったプレイは鈴木茂らジャパニーズポップスの黎明期を支えた皆様の演奏にも近い。

みせざき

アレサ・フランクリンの作品の中で一番好みかもしれない。グルーヴが意識されたアンサンブルの中で、アレサ・フランクリンの声自身も今までより伸びやかで、攻撃的なものになっていると思う。まさにソウルの原型といえるような内容で、聴きやすいのも含めて魅力的だと思った。

六月

脂が乗り切っているとはまさにこのこと、と言えるくらい、演奏もArethaの歌も素晴らしい。色んなことを考えながら色んな音楽を聴いていっていると、たまにそういう思案や言葉の何もかもを超越したような音楽に出会うことがあるけれど、これもそんな類の音楽だ。でも、だからこそつまらなさを感じてしまう瞬間もなくはないのも事実。いろんなことを語ってしまえる音楽もいいもんですよ。

和田醉象

以前聴いた作品よりもゴスペルよりになったように感じる。アルバムとして必要以上に音数を入れないことが徹底されていて、それがボーカルが際立たせているように感じた。

彼女が歌うとどんな曲でも自分のものにできるのだとはっきり気づいたのはBeatlesのカバーを聴いているときだ。曲の終わり際に歌詞でなんとなく察して曲名を見たらば「The Long And Winding Road」だ。すげぇと思った。そりゃ「Respect」をOtis Reddingから"持っていく"ことができるわけだ。だけどゴスペルなら「Let It Be」をやってみてほしいとも思った。

渡田

ソウルの荒々しさの中に、上品さを感じずにはいられない。ゴスペル調の曲はもちろんのこと、R&Bらしいワイルドなビートの曲でも同様の上品さを感じた。

ソウルというジャンルの印象以上の神聖さに気づいたアルバム。映画の『天使にラブソングを』で描かれた教会とソウルの組み合わせは、意外にも自然なものだったのでは?

次回予告

次回は、Neil Young『Harvest』を扱います。

また、「或る歴史と或る耳と」紙面版が好評発売中です!ぜひチェックを。