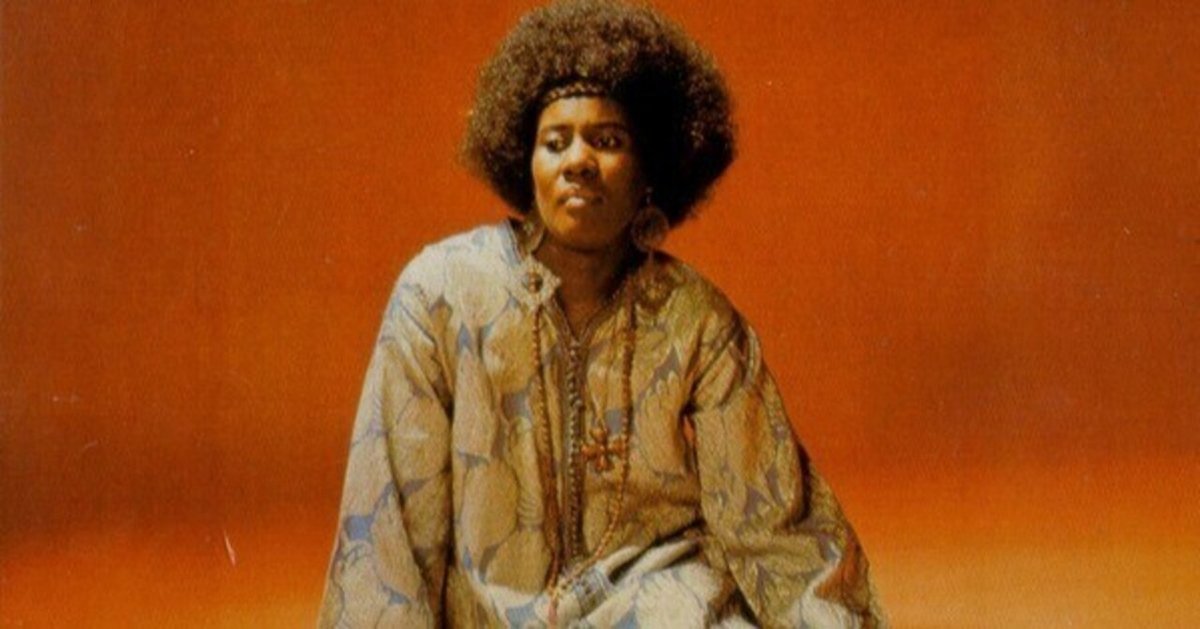

Alice Coltrane『Journey in Satchidananda』(1971)

アルバム情報

アーティスト: Alice Coltrane

リリース日: 1971/2

レーベル: Impulse!(US)

「『歴代最高のアルバム』500選(2020年版)」における順位は446位でした。

メンバーの感想

The End End

シタールとハープが、他の楽器と同じ世界を共有しているのではなく、それ単体の世界に存在しているかのようにずっと流れていて、そこがとてもモダンに聞こえた。アンビエント/エレクトロニカ的な"聞き流してしまう奇妙さ"みたいなものがある気がする。『NAGA』や『Love, Peace & Trance』辺りの細野に通ずるムード。

今、会社からの帰りにこのアルバムを聴いているのだけど、自分がいる場所が京王線ではなくなる……というよりは、自分が今京王線に乗っているか乗っていないかなんて、どうでもよくなってくるような、圧倒的な意識の旅を提供してくれる。

コーメイ

きらびやかな音が、聴覚だけでなく、視覚的にも感じられたアルバムであった。最初は、音を聴いている。だが、聴き続けていくうちに、脳内で、音の高低や使用されている楽器によって、華やかな音が絵に変化した。その絵は、人間よりも大きいキャンバスに金銀や原色が乱雑に塗られていた。たしかに、配色は毒毒しいけれども、なぜか近づいて見たくなる組み合わせである。絵のそばに立ってみると、この絵画の配分と迫力に圧倒され、心が休まる働きがあった。アルバムを聴き終わると、ふっとそれが無くなった。

このアルバムを聴いて、耳から眼という感覚の移り変わりを体験でき、眼前の絵の迫力に取り込まれた。

しろみけさん

マンダラのように同じフレーズが重ねられ、螺旋階段を駆け上がるようにプレイヤーの意識が高まっていく、異様にハイな熱気(もはや執念なのかもしれない)が封じ込められている。ファンクの反復とは異なった、明確な指向性のある回転運動。ただ、単なる"東洋思想から影響を受けた一枚"ではなく、例えばモード・ジャズを援用した「Stopover Bombay」をはじめ、フレーズとか細かい構成はオーセンティックなジャズからの連続性を感じる。あとファラオ・サンダース、マジでヤバすぎ。

談合坂

鳴りがバッキバキにかっこよくて、それだけで楽しくなっちゃう。聴き始めたらはやくレビューを仕上げなくてはと考えていたことなんて忘れて没入モードに入ってしまった。入り込ませる力があるなあと思いながら聴いていて、ふと立川シネマシティの上映開始チャイムで鳴るハープを思い出した。あのハープの音があらゆるパートにも拡張されているというか。音の響きで世界を映す箱を作り出すにはどうすればいいのかを教えてもらえたような気がしてくる。

葱

"アンビエントジャズ"みたいな形容があると認識していて、"背景化されたジャズ"というよりも、"景色を描こうとするジャズ"みたいなものとして捉えている。それはトランペットのサステインの長さとか、スタッカートの塩梅もあると思うのだけど、やはり主役を敢えて欠かしているような空間作りが寄与していると思う。ひとつの音に耳を傾けようと思っても、気がついたら全ての楽器のバランスに溺れてしまっているような。そういった作品の原点にいるのが本作なのではないか、と考えながら聴いていた。

にしても、空間演出の冴え方が素晴らしい。ジャズに分類されるアルバムを聴いてここまでのサイケデリアを感じたのは初めてだ。

みせざき

異世界へ勝手に誘ってくれるような、神秘的な何かを兼ね備えたアルバムだと思った。しかもそこに確実なグルーヴが存在していて、楽器同士が共鳴し合っているような印象を受けた。『Bitches Brew』の延長線の世界線に感じる瞬間もあり、聴き込んでゆきたいアルバムだと思った。

六月

ずっと後ろで鳴り続けるシタールのドローン演奏と、ジャズがなぜかいい塩梅に混ざりあっているのが不思議。楽器の演奏でこんなに神秘性を描けるんだ!と感動するほどアンサンブルは、地味にレディオヘッドの『KID A』をおもいだして、オルタナファンにも親しみやすいような気がする。そのせいか、個人的にはこれまでに聴いたどのジャズのアルバムよりも、ジャズの愉しさみたいなものが感じ取れたアルバムだった。ハープってやっぱり神秘的な音がしますよね。

渡田

今までとっつきにくかったジャズだけど、ハープとインド楽器でここまで聴きやすくなるとは思わなかった。きっとこの二つの楽器で、音楽のテーマが決定づけられたからだと思う。

ジャズが苦手だった理由は、聴いていて何をイメージすればいいか分からない、例えばMVが思いつかないことだったかもしれない。このアルバムはそのアジアンで奇妙な雰囲気が捉えやすかった。

次回予告

次回は、Rolling Stones『Sticky Fingers』を扱います。