「二度と行けないあの店」の話

都築響一編集の「Neverland Diner 二度と行けないあの店で」というエッセイ集がある。

そこには、100人にとっての100軒の二度と行けないあの店についてのお話が収録されている。

私の人生においてもいくつかの二度と行けないあの店があるが、つい昨日リストに一軒が追加された。

店の名前や場所が分からないわけではない。

Googleマップにはぴしっと旗が立ててある。

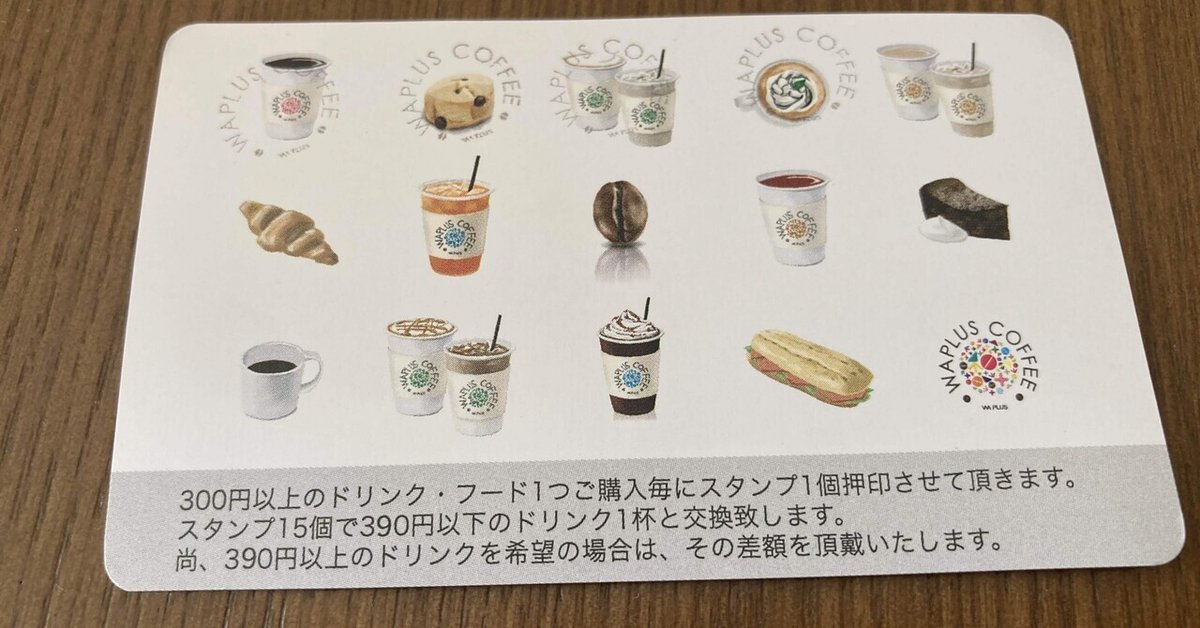

手元には、ご丁寧にスタンプカードまである。

2人分のコーヒーとおやつ。

4つのスタンプが押されたスタンプカードだ。

15個たまるとコーヒーが一杯飲めるらしい。

しかしなぜか、あのお店に入ったとき、ポイントカードお作りしますかと尋ねられたとき、席に向かい合って座ったとき、閉店の10分前に最後の一口を飲み終えて席を立ったとき、カランカランと妙にけたたましく鐘を鳴らす扉を押したとき、どうしようもない切なさが(けたたましく)押し寄せた。

そして別に、これは特別ではない。(「別に」と「特別」の関係はよく考えると面白い)

いつだってどうしたって飲食店には切なさがつきまとう。

その要因は次の4つではないだろうか。

①人間関係の儚さ(各々の身上の儚さを含む)

②飲食物の儚さ

③建造物の儚さ

④経営の儚さ

切なさを生むのは単純に儚さだ。

何も特別なものではない。

「別に」「特別」ではないのだ。

それを特別なものにするのはやはり命名、ラベリングであろう。

ここにこうして「二度と行けない店」とラベリングした時点で、すでに特別な店になってしまっていることは、もはや書く必要のないことだ。

隣の友人に「さっきのカフェは『二度と行けない店』っぽかったね」と伝えると、彼は言った。

「そうはさせません。美味しかったからまた行きます。」

出た、儚いアWord金賞「また」!