しぜんのかがくep.56(9/13)震災伝承施設めぐりNo.1〜福島県「東日本大震災・原子力災害伝承館」

今年の夏も東北へ行ってきました。夏と冬、ほぼ毎年2回家族で訪れています。私は震災伝承施設に行くのが趣味なのですが、数えてみたら、すでに東北だけで15ヵ所も訪れていました!、伝承施設とその周辺情報(食や観光など)と共に機会を見て、順次紹介してきたいと思います。

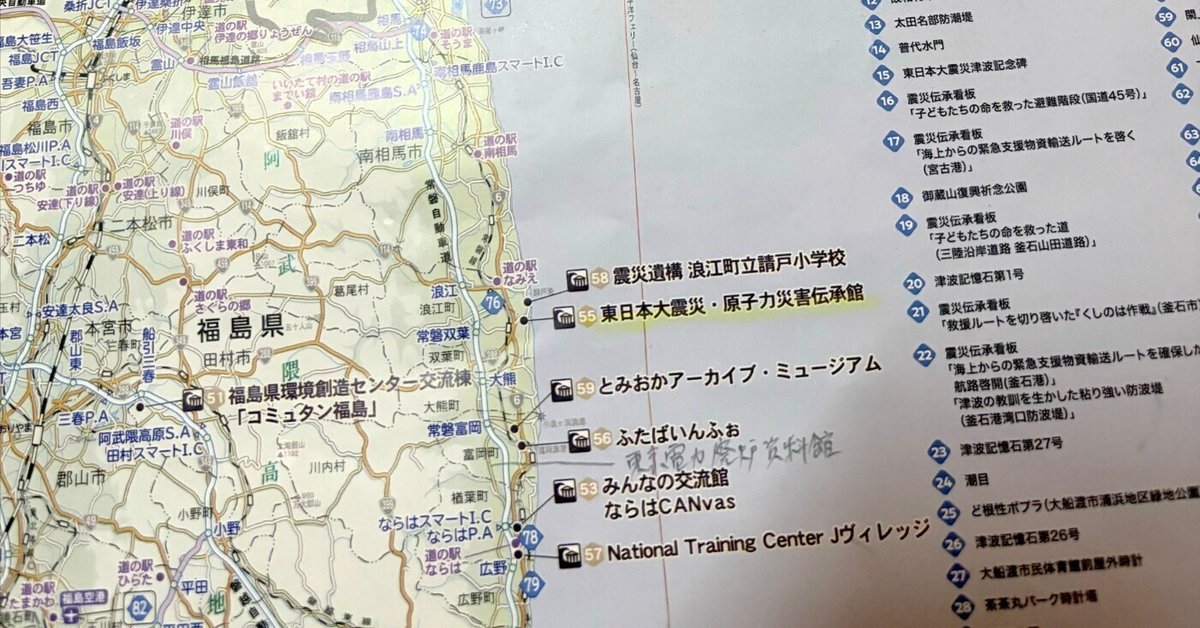

紹介予定施設:

No.1 東日本大震災・原子力災害伝承館(福島県)

No.2 名取市震災復興伝承館(宮城県名取市)

津波復興記念資料館 閖上の記録(宮城県名取市)

No.3 せんだい3.11メモリアル交流館(宮城県仙台市)

震災遺構 仙台市立荒浜小学校(宮城県仙台市)

No.4 東松島市東日本大震災復興祈念公園

No.5 伝承交流施設 MEET門脇(宮城県石巻市)

東日本大震災慰霊碑(日和幼稚園被災園児慰霊碑)(宮城県石巻市)

石巻市震災遺構門脇小学校(宮城県石巻市)

No.6 石巻ニューゼ (宮城県石巻市)

No.7 石巻市震災遺構 大川小学校 (宮城県石巻市)

No.8 東日本大震災津波伝承館(岩手県陸前高田市)

No.9 釜石祈りのパーク(岩手県釜石市)

いのちをつなぐ未来館(岩手県釜石市)

1. 東日本大震災・原子力災害伝承館

2020年開館。まだ開館して間もない施設です(2024年時点)。複合災害(地震と原発)について取り上げています。他の伝承館にはない視点で展示をしているので、是非行ってみたいと思っていた場所でした。

伝承館の場所は、福島県双葉郡双葉町(ふたばまち)。2011年の東京電力福島第一原子力発電所がある場所です。発電所から5キロほど離れた場所にあります。東日本大震災時の原発メルトダウン(冷却系統の故障により炉心の温度が異常に上昇し、核燃料が融解すること)等の事故により、放射能汚染により全町避難となり、11年以上住めなくなった町。福島第一原発の半径20キロ圏内に避難指示が出されたんですね。

コンセプトは「未曾有の複合災害を経験し、復興への途を歩んできた福島の記録と記憶を防災・減災の教訓として未来へつないでゆく」です。

2022年に、双葉町ではやっと一部地域で避難指示が解除され、約6000人いた住民のうち100人程度(2024年時点)が戻ってきているようです。ただ、もう10年以上たち、生活基盤も移ってしまっている住民も多く、ほとんどの人がまだ福島県内外へ避難を継続しています。

(被ばく線量年間1ミリシーベルト(mSv/年)は、安全側に立った仮定の下で一時間当たりの空間線量率に換算すると、毎時0.23 マイクロシーベルト(μSv/h)くらい。)

双葉町は元々農業が盛んで、夏は盆踊り、130年以上続く双葉町ダルマ市が有名です。ただ、戦後、人口は減少の一途でした。

1960年ごろからの高度経済成長期のエネルギー需要の増加や、世界的なオイルショック(1973年(昭和48年)10月、中東の産油国が原油価格を70%引き上げたことを受けインフレが発生したことを第1次オイルショック)などもあり、エネルギーの多様化、安定化が求められ、原子力発電所が必要とされました。全国各地に次々と建設され、2004年には全国で53基も稼働していました。2024年現在の稼働数は、たったの12基です。

2011年の事故の後、原発は再稼働のために活断層有無を新規制基準により厳密に調査するようになりました。

つい最近(2024年7月26日)に、敦賀原発2号機(福井県敦賀市)が活断層がある可能性が指摘され、再稼働は認められないと判断されました。

※新規制基準での活断層とは約12万~13万年前以降の比較的新しい時代に活動し、今後も活動の恐れがある断層。

かつて、農業しか生活の基盤がなく出稼ぎが必要だった貧しい街。ここに子供(小学校6年生)の作文がありました。

「僕が一番すごいなぁと思ったことは原子力ができたことで生活が豊かになったこと。昔は靴も買えなくて田んぼの仕事のない冬には東京へ出稼ぎに行っていたのに発電所を作ったおかげで車も買えるようなお金持ちも現れてきたのですごいです。そして今では色々な文化や最新技術を取り入れた安全な原子力発電所、自然や人にやさしい発電所にすればもっといいと思います。」「これからは科学の進化も大事だけれど自然界との共存も大事だと思います。その中で地域の人々が仲良く協力しながら暮らしていくことが必要だと思いました。」

かつて、子どもたちも住民も原発による双葉町の豊かな暮らしと科学技術への期待に満ち溢れていました。

原子力はそこに住む人々に恵みを与えてくれるものでありました。安全と言われていた原発で、「まさか地震で爆発する」とは、「まさか町ごと避難することになる」とはと誰もが思っていなかったと思います。

住み慣れた街から突然離れなければ行けない苦悩(最大福島県全体で16万人の避難)。離れて住むことになった住民が再び故郷のコミュニティを取り戻したいという思いと、そのためにも、地域のつながりを取り戻すための祭りの継承の大切さも展示では触れていました。

⼀⽅で震災前の賑わいや地域の担い⼿が減少し、双葉町の⽂化継承が難しくなっており、町の賑わい創出と担い⼿育成を⽬的に令和5年に未来双葉会を発⾜。令和6年から盆踊りが再開しています。

小さな子どもから大人まで、高さ約3㍍の巨大ダルマを綱で引き合う。江戸時代から続くとされる伝統のだるま市。原発事故後、有志が避難先で存続させ、昨年、12年ぶりに再開しました。住民は100人ほどなのに、2日間で約3300人も町内外から集まりました。避難先から訪れた町民らが「久しぶり」、「元気だった?」と再会を喜び合い、笑顔が溢れたそうです。

震災から13年経っても除染作業が続き、立ち入り禁止区域近くの廃墟。もう人は住めなくなってしまった場所もありました。

帰還困難区域は13年経った後も残る。

科学技術のリスク(危険性)とベネフィット(恩恵) の両方を知る場所。実際に行き、肌で災害後の街の空気感を感じました。

放射線についての説明は以下、復興庁の解説をご覧ください。放射線は私たちの身の回りにもあって、食べ物にも含まれています。今は福島県の放射線量は震災前と変わらない程度に低くなってきています。

現在、福島県は年間2から3ミリシーベルトくらい。200ミリシーベルトを超えるとガンなど体に影響が出てきます(規制では20ミリシーベルト以内)。※シーベルト(Sv)とは、放射線を受けたときの身体への影響の度合い(線量)を表す単位)

令和4年(2022年)6月に双葉町復興まちづくり計画(第三次)が策定され、令和6年(2024年)4月には特定帰還居住区域※が国の認定を受けました。“町民一人一人の復興”と“町の復興”を基本理念に、双葉町の復興への歩みは加速しています。2022年(令和4年)の一部避難指示解除後、「住む拠点」と「働く拠点」の整備が進められています。既に郵便局やコンビニエンスストアなどが完成し、令和7年度には商業施設や宿泊施設の開業が予定されているそうです。

※特定帰還居住区域とは…将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域(特定復興再生拠点区域を除く)です。2020年代をかけて帰還意向のある住民が帰還できるよう、必要な箇所の除染を進め、避難指示を解除し、住民の帰還・居住を可能とするものとして定められる区域となっています。

旅して学ぼ災害を

「スパリゾートハワイアンズ」

今回双葉町から55キロほど離れた場所の福島県いわき市の「スパリゾートハワイアンズ」に行きました。映画「フラガール」(2006年上映:松雪泰子さん主演)でも有名な場所ですね。石炭の街であったいわき市の炭鉱業も衰退し、その跡地に昭和41年(1966年)施設が建てられました。温泉が豊富に沸いていたこともあったようですね。東日本大震災時は休館し、広大な敷地に多くの被災者を受け入れたそうです。

私が行ったときは、東京からのシャトルバスもあり、本当に多くの人が訪れていて、明るい笑顔がたくさんあり「ああ、復興している」と思いました。

四季彩一力(しきさいいちりき)

福島県郡山市の磐梯(ばんだい)熱海温泉です。創業100年の歴史ある旅館。アルカリ性単純温泉(美肌の湯ですね)ここの旅館は建物は改装していますが、水月園というお庭は100年前そのままで、五百川の支流がそのまま庭に流れており、5月から7月ごろまで天然の源氏蛍が見られます。(私も7月末に行ったのですが、2匹光っているのが見られました)

(磐梯熱海温泉の由来)文治5年(1189年)の源頼朝の奥州征伐をきっかけに今の温泉地が作られ、領主の伊東氏の出身地が伊豆の熱海であったことから、故郷を偲んでこの地にも熱海という名を付けたのがはじまりといわれており、熱海町内には、「上伊豆島」「下伊豆島」など伊豆にちなんだ地名がいまの多く残っているそうです。

防災ひとこと 「YOKAI-BOSAIツーリズム」

ダークツーリズム(Dark tourism)とは、災害被災跡地、戦争跡地など、人類の死や悲しみを対象にした観光です。その一つとして防災×観光はep.19で取り上げました。その土地の過去の災害を知り、プラスして景色など楽しみ、観光し、食などを楽しむという視点です。

そのような視点で、妖怪×防災×観光という「YOKAI-BOSAIツーリズム」はいかがでしょうか?(YBツーリズム。私の造語です。)

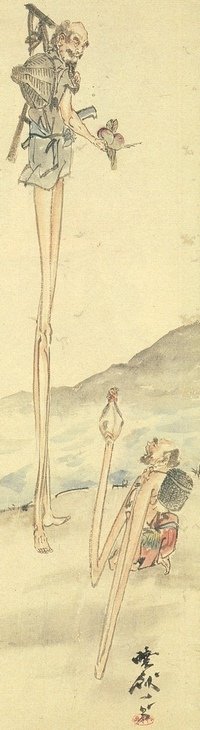

【妖怪メモ】 手長足長 福島県

この二人は、夫婦の化物とされている。夫の足長は天まで届くほどの長い足を持ち、黒雲を呼び大雨を降らし、がなる声は天地にこだまし、にらむと目から稲妻が飛ぶ。妻の手長は、長い手で猪苗代湖の水をすくい、ばらまいて大雨を降らせる。化物の正体は、磐梯山の火山活動を現している。

磐梯山(1819m)の属する磐梯朝日国立公園は、福島・新潟・山形の3県にまたがり、総面積18万7041ヘクタールという広大な地域を占めている、国内3番目に大きな国立公園である(1950年指定)。その一角をなすのが、磐梯山である。磐梯山は、1888年に(明治21年)大爆発があり、山体の崩落で山麓が埋没し、家屋・山林に大きな被害をもたらした。死者は461人。地形が変わり、何本もの川がせき止められて、五色沼を始め300もの湖や沼ができたという。磐梯山の噴火は、水蒸気爆発であった

水蒸気爆発による噴火では、地下から上がってきたマグマが一挙に、地下水を水蒸気と化すため、高圧のガスが吹き上げる。ガスの勢いで、磐梯山の北側に、岩のなだれが起こり、重い岩が速いスピードに乗って流れ、大きな破壊力を引き起こした。

磐梯山の噴火はこの夫婦のあくびであろうとも言われている。手長足長の話は、山形県と秋田県の間にある「鳥海山」にも伝わる。

火山がある場所としてジオパークもあります。大地のでき方を想像し、自然を楽しみながらジオパーク内の散策も楽しいですね。

ジオパークとは、「見慣れた風景」を、科学的に価値を見直し「見方を変える」ことによって、「ここにしかない風景」として私たちの認識を変えてくれる場所です。(日本ジオパークネットワークHPより)

能登半島も石川県などが、自然公園「ジオパーク」登録申請に向け調整していて、震災遺構としてのジオパーク構想があるそうです。完成したら是非訪れたいと思います。

YBツーリズムを楽しみたい方は、事前にどんな妖怪が地域にいるか調べてみることもできます。

「国際日本文化研究センター 怪異妖怪伝承データベース」

⭐️Podcast本編はこちら↓宜しければお聴きください♪

神田沙織 がりれでぃ スピンオフ

ナチュラル・サイエンス・ラボ

しぜんのかがく