しぜんのかがくep.69(1/17) 蛇と災害 2025年の干支、阪神・淡路大震災から30年

今年2025年の1月17日は、阪神・淡路大震災から30年。神戸市や芦屋市、西宮市の一部で震度7。冬の朝5時46分の早朝の地震災害でした。淡路島北部が震源地の直下型地震で約15秒程度の短い揺れでしたが、高速道路が倒れたり、(能登の輪島のように)大規模な火災が発生したり、大きな被害となりました。私は防災の仕事で、何度も神戸に足を運ぶ機会があります。30年経つと当時の記憶がない若い人も多くなってきていますが、今はその次世代が、その記憶を語り継ごうと伝承活動をされていると聞きます。

今年2025年は蛇🐍年。今回は、「蛇と災害」に関するエピソードをいろいろ今日はお話します。

地震と蛇

地震を起こす動物というとすぐ思い浮かぶのは?

日本では、「鯰」と地震が、結びつくことが多いですね。江戸時代のかわら版(江戸時代、事件や災害などの事件を速報記事にして売られた印刷物)から、鯰のイメージは一気に広がったようです。インドでは象が世界を支えていて足を踏み外した時に地震が起こるという話もありますよ。

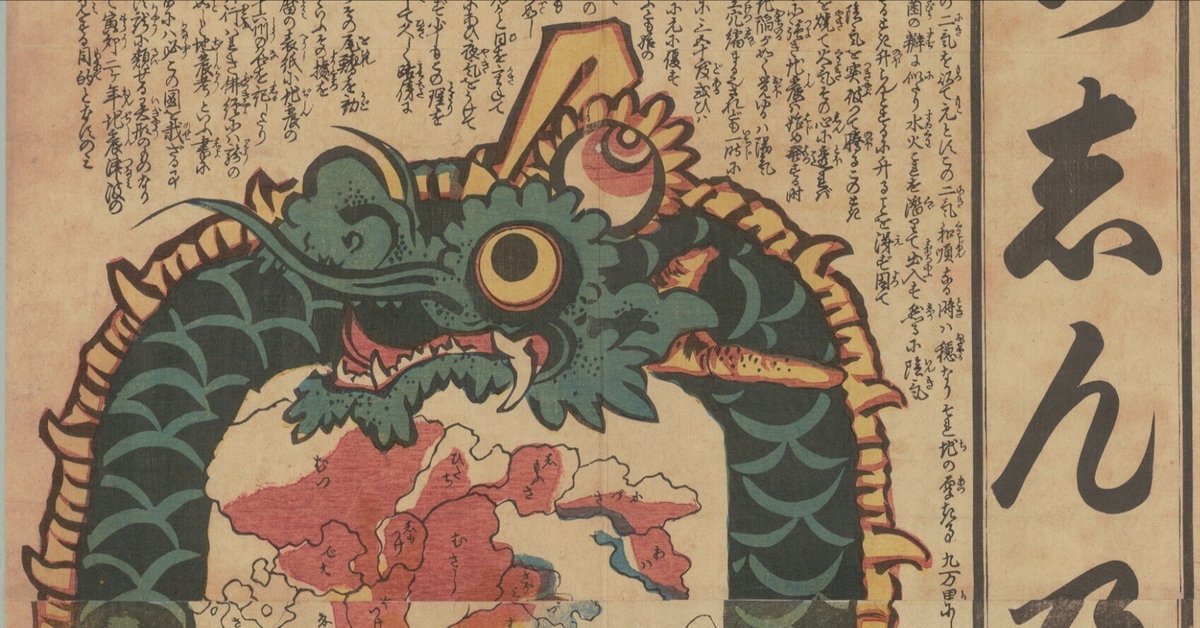

下のイラストを見てください。こちらは江戸時代の瓦版で、嘉永(かえい)7年(1854年)11月の南海トラフ地震である安政東海地震と安政南海地震、安政2年(1855年)10月の安政江戸地震で、地震や津浪で災害をうけた地方を色刷りで地図中に示しています。

その、日本地図の周囲を龍に似た地震蟲が囲んでいます。「虫」という字はもともとマムシを表しており、本来は蛇を意味する言葉だったようです。地面を這ったり飛んだりしている小さな生き物(ハチもムカデもカタツムリも)みんな「蟲(虫の旧字体)」としていました。

江戸時代中期まではこの怪物が地下で暴れて地震が起こると信じられていました。

頭と尾が重なり、ウロボロスのように描かれているのがわかりますね。(ウロボロス(古代ギリシア語: ουροβóρος)とは、古代ギリシャの象徴の1つで、己の尾を噛んで環となったヘビもしくは竜を図案化したものですね。)

その地震虫の頭を「要石」が押さえている姿を表しているようです。

「地震虫」の姿は、ナマズよりも大蛇あるいは龍に近いですね。

そして、地震を起こす生き物が「ナマズ」であることがメジャーとなったのが、安政江戸地震(1855年)です。江戸時代の断層型の首都直下型地震ですね。震度6以上となり、死者数は1万人前後となりました。この時に、「要石」「鹿島の神」「鯰」がモチーフとなった、かわら版(鯰絵)がたくさん売れたので、江戸の人々の多くが目にするようになりました。

※ナマズ絵の瓦版が広がったのは、安政江戸地震(1855年)の少し前の1847年の善光寺地震(M7.4、震源地は長野盆地の断層)です。善光寺御開帳による参詣者等が多く、火災、土石流、洪水地震の被害は八千人となりました。日本中でこの災害の様子を伝えるかわら版が売れ、善光寺本尊が大なまずのばけものを退治する絵がたくさん描かれました。

※古来より鹿島大明神(茨城県) は、要石で地下の龍蛇 (地震鯰)を押えて、地震が起きるのを防ぐとされていました。古来の日本の地震神信仰(国土を守護する)と結びつき、地下(龍穴)に住む龍や大魚が暴れることで地震が起こるという考え方になったのでしょう。

風刺画なので、ちょっと面白おかしく地震を取り上げていますね。

蛇の生態

では、なぜ鯰や蛇が地震を起こすと言われていたのか?というとその生態にあると私は考えています。

地震は、普段は動かない地面が、急に突然大きく揺れることでその土地にある人や建物に被害を及ぼします。

「蛇」は、かなり省エネな生き物で、食事、狩り、排泄など生理的欲求が満たされると基本的にジッと動かない生活をしています。食事は週1程度。たいてい1ヶ月はは何も食べなくても生きていけます(水分は必要)。変温動物なので、食べ物を消化する時は体温を上げるためにのんびり日光浴をしています。熱帯性の蛇(コブラなど)は冬眠をしませんが、日本の蛇(アオダイショウ)は冬は地面の下などで冬眠する(12月から2月の4ヶ月)ので、1年の3分の1は動いていません。

また、蛇は身体の大部分を地面に接触させているので、地面の震動に非常に敏感です。視覚や嗅覚に頼らなくても危険が接近していることがわかるので、人より振動をより感知するのだと思います。また、蛇は目が良くありません。ピット器官(第三の目)が額にあり、熱(獲物の体温など)を感知します。

では「鯰」はどうなのか?というと、鯰も基本的に水の底でジッとしています。夜行性で、昼間は流れの緩やかな場所にいて、水底の岩や水草の陰などに身を潜めています。鯰は目があまり見えず、夜に口髭で餌を探し、捕食します。ナマズのヒゲは触毛(しょくもう)と言って多機能センサーになっており、餌を判別し、餌や外敵との距離を測ることもできます。またこのヒゲには、味蕾(みらい)」という味を感じる器官があり、その数は人間のおよそ30倍と脊椎動物の中でもトップクラスだそうです。

たとえば地震の揺れを感知すると、ヒゲなどで水の中を伝わる地震の揺れを敏感に感知し、ナマズが暴れる可能性はあります。水面が揺れるのを見て、鯰が暴れたと人々は思ったのかもしれません。

ナマズが微弱な電流を感じる能力は人間の100万倍という報告もあり、地震の前兆となる地電流(地磁気変化や地殻の活動)の変化を感じている可能性もあるそうですよ。

(東京都島しょ農林水産総合センター、東海大学海洋研究所 地震予知・火山津波研究部門のサイトhttps://www.sems-stokaiuniv.jp/namazu/hajimete_0.htmlより)

蛇と災害

【水に関する災害】

「蛇」はその棲息場所から「水」と関連があります。「水」に関連する災害というと、土砂災害、洪水、日照りなどがありますね。昔からよく洪水を起こす川であったとされる島根県の斐伊川(ひいかわ※一級河川)には、八岐大蛇(やまたのおろち)の伝承が残っています。「古事記」(712年成立)の「八岐大蛇の説話にあるように、斐伊川は古来より氾濫を起こしては流域に多大な被害をもたらし、恐れられてきました。

スサノオ(日本神話の神)が降り立った地は斐伊川(ひいかわ)の源流である奥出雲の鳥髪(とりかみ)という地であり、その奥出雲はたたら製鉄の本拠地であることから、オロチ伝説と深く繋がっているといった見方もあります。

たたらに必要な木炭を取るために木を大量に伐採し、そのために洪水が起きました。鉄の原料である砂鉄を取る時に川が赤く濁ったため、下流の斐伊川周辺は被害を受けた。奇稲田姫(くしなだひめ)は田んぼそのものを象徴し、砂鉄や洪水で氾濫する斐伊川(おろち)が毎年田んぼを破壊しました。

【地震】

また、前回のep.65,66でも取り上げましたが、熊本県では大蛇が這ったあとが地震の断層として取り上げられていましたね。その場所は「蛇が谷(じゃがたに)」と呼ばれていました。

【土石流】

また、「蛇崩れ」「蛇抜け」とは土石流を意味し、大蛇が土砂を崩壊させた

り、大蛇が土石流を知らせてくれたり、濁流が谷を流れ落ちる様子を蛇に見立てたという話もあります。

地方だけでなく、首都東京の目黒区の地名にも、蛇崩(じゃくずれ) という場所があります。江戸時代に編さんされた「新編武蔵風土記稿」によると、「大水の際に崖から大蛇が出たことから、この地名が生まれた。」かつてあった「蛇崩川」が蛇行していたことからこの名がついたとも言われています。(参考:目黒区HP 目黒の地名 蛇崩(じゃくずれ))

「蛇が水の災害に関わる」という考え方は、日本だけでなく世界中にあります。古くは前3千年の古代メソポタミア文明で神話として、鱗のついた大蛇(時には翼を持ち、竜のよう)が神様となり、洪水(チグリス川とユーフラテス川で発展してきたと社会科で習いましたね!)や暴風雨、雷雨を引き起こしたと考えられていました。

蛇信仰の発祥はインドだそうです。コブラをモデルとした「ナーガ」という蛇の神が信仰の対象となっていますね。ナーガは水や豊穣、宇宙の秩序を象徴する存在です。ナーガ信仰はビルマやカンボジアにも伝わり、ナーガ姫と王家の結婚の物語となっています。ここでもやはり水の神(水稲耕作の国家)であり、蛇は氾濫する河川の象徴です。

以下、しぜんのかがくep.38のインド旅行記でも、その話題を取り上げていますよ。

蛇は神様

蛇が神様であるという信仰は『古事記』『日本書紀』の神話にもあります。神話での野の神様(野槌)が、「つちのこ」のような姿であり、蛇の形とみなすそうです。蛇の形は、手足がないという、通常とは異なる形(欠如)から、日常にはいないものとして神格化(異形のもの、怪物)されたという考え方もあるそうですね。水の神様であるので、農業の雨乞いの神様にもなっています。白蛇は神様の使いですね。

また、蛇は脱皮を繰り返す(平均的には1〜2ヶ月に1度脱皮します。成長すると年に3〜4回とされていますが、餌の量によっても変わるそうです)ことから、「生命力」や「再生」を象徴するものとされていますね。

水の恵みをもたらす神様であると同時に、洪水や土砂崩れなど災害も引き起こす神様である蛇。良い面と悪い面をコントロールする超自然的な存在が蛇であると言えますね。

参考:以下のHPや本を参考に独自の解釈を含めて記述しています。

•ミツカン水の文化センター機関誌『水の文化』53号ぼくらには妖怪が必要だ。大災害を呼ぶ大蛇と法螺貝の伝承

https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no53/07.html

•ヘビ学: 毒・鱗・脱皮・動きの秘密 小学館新書 481

•蛇の神 蛇信仰とその源泉 角川ソフィア文庫

・禍いの大衆文化 天災・疫病・怪異 角川書店

・龍の住む日本 岩波新書

防災ひとこと

蛇は神様、蛇に肖(あやか)りたい。蛇とうまく付き合う。

蛇は昔はよく見ましたよね(みなさんはどう?)。私が、以前住んでいた場所では、田んぼの水路で蛇が泳いでいるのをよく見かけました。また、母の実家の田舎では、川の傍の土手によく蛇の抜け殻が落ちていて、拾っていました。(その際、お金がたまるから、縁起が良いと祖母に褒められ、集めていました)。蛇は脱皮して成長しますね。再生、変化の象徴として、蛇の抜け殻はお守りとされています。金運アップというのは財宝を司る「弁財天」の使いが蛇であることからきているそうです。

また、白蛇は、弁財天の神の化身として崇められています。白色は純潔でめでたい前兆であり、聖なる色であるという考え方は、もともと古代中国から伝わったそうです。(しぜんのかがくep.24の温泉の回でも白い鹿が温泉が湧き出る場所を導いたというお話をしましたね。)

名古屋市の熱田神宮には白蛇のいる楠の巨木があります。幹周りが約8メートル、高さが20メートル、樹齢も1000年以上とされ、弘法大師・空海がお手植えしたとの伝承があります。木のウロに住む白蛇の食べ物として、生卵が供えられています。私の友人は白蛇が出てくるのを見たことがあるそうです。

熱田神宮は先ほどお話ししました、スサノヲがヤマタノオロチを退治した時に体から出てきた三種の神器の一つ「草薙の剣」がお祀りされています。

蛇はその生息地や姿から災害を象徴しますが、その神としての恩恵にあやかりたい、うまく付き合っていきたい、被害が大きくなる災害は起こりませんように、熱田神宮に願いを伝えて蛇とうまく付き合っていきたいですね。

また、今年は巳年でもありますので、蛇に関する神社仏閣にまわって祈りを捧げる年、願うとともに自分の防災の備えも進めていける年にしたいですね。

⭐️Podcast本編はこちら↓宜しければお聴きください♪ 是非フォローもよろしくお願いします♪

神田沙織 がりれでぃ スピンオフ

ナチュラル・サイエンス・ラボ

しぜんのかがく

⭐️PodcastのTwitterもあります。こちらも是非フォローを😊

https://x.com/nslabbousai?s=21&t=h9ZBJACgKSPR6kV2tt5tvA