〈後編〉古武術から学ぶカラダの動かし方ー理学療法的観点を用いてー 〜姿勢・重心編〜

どうも。リハの湯です♨️

この記事は後編です。

前編の記事では古武術の受講内容を紹介していますので併せて読むことをオススメします(^^)

理学療法的に考える

それでは、「気をつけ」の姿勢では、

なぜ、後方へのバランスの崩れが生じたのかを

今回は、システム理論を用いて理学療法的な観点より紐解いていきましょう。

システム理論

・バランス制御機構が機能単位(システム)より

構成されていると考える

・重心や圧中心、モーメントなど様々な要因の

相互作用より運動が生じるという運動制御理論

※ここからは理学療法的な専門用語を使用します

分かりにくいと感じる方は適宜ご質問下さい!

姿勢

健康な人の姿勢を矢状面(横)から見てみると、

頚椎および腰椎は前弯(前に反る)、

胸椎は後弯(後ろに反る)と生理的なS字状の弯曲を示します(図右参考)。

(右図)矢状面(横から見た図)

前額面を後方から見て、下左図の様にランドマークが垂直線上に揃っていると、左右へのバランスが良い状態とされています。

矢状面から見て、下右図の様にランドマークが垂直線上に揃っていると、前後へのバランスが良い状態とされています。

(右図)矢状面から

身体重心と支持基底面

身体重心(center of gravity:COG)とは

身体の質量分布の中心であり、姿勢の変化により位置が変化します。

一般に静的立位姿勢における身体重心の位置は

男性:身長に対する足底からの身長の約56%

女性:身長に対する足底からの身長の約55%

第2仙椎の前方(骨盤内)

に存在するとされています。

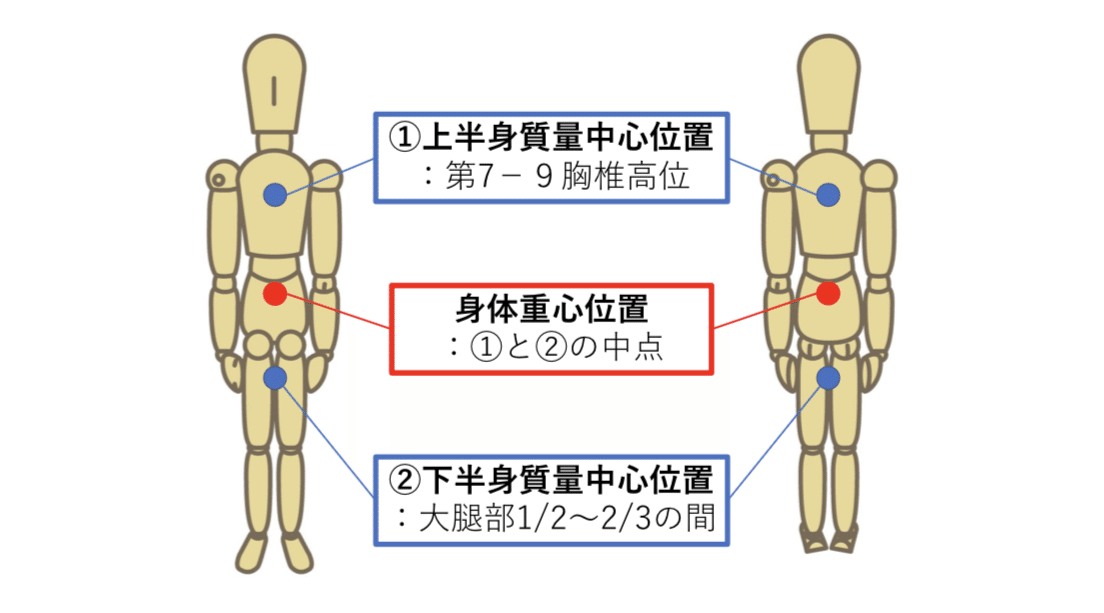

身体重心はさらに、

カラダを上半身・下半身に分けて考えることで 理解が深まります。

上半身質量中心位置:第7−9胸椎高位

下半身質量中心位置:大腿部1/2〜2/3の間

臨床的な姿勢・動作の評価においては

これらの中点を身体重心位置として観察します。

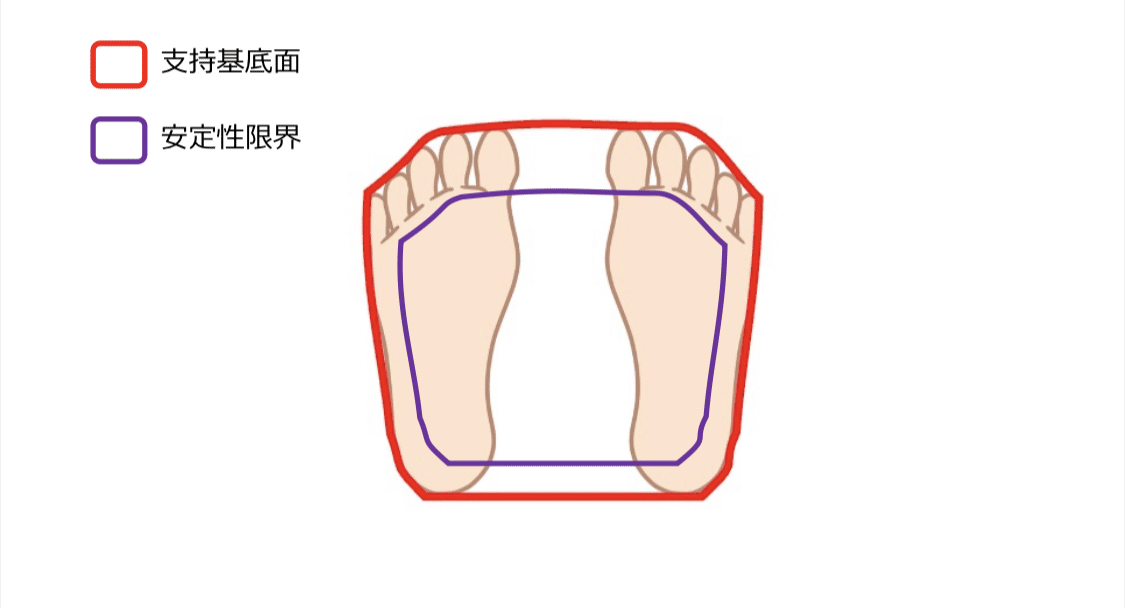

支持基底面(base of support:BOS)とは

床と接している面の外縁(足底の外縁)を最短距離で結んだものを指します。

支持基底面は足底の外縁を結んだものとなる

姿勢の安定性を考える上で、第一に、

前項の身体重心と支持基底面が重要となります。

姿勢の安定性の条件として、

・身体重心が支持基底面の中に位置する

・支持基底面が広い

・身体重心の位置が低い

ことが挙げられます。

圧中心と安定性限界

圧中心(center of pressure:COP)とは

足圧中心、床反力作用点とも表現され、床と身体との接触面に働く力の分布の中心点です。

足底が床面に接触した際、多くのさまざまな大きさや方向に向かった床反力が足底に生じます。

多数の足底に生じる床反力を合成し、1つの矢印にしたものを床反力ベクトルと呼びます。

矢印の根本部分が床反力作用点となり圧中心点を示します。

圧中心点を示す

(右図)左右の足底が床面に接している場合、

左右の床反力作用点のつりあう点が圧中点となる

静的立位姿勢では、

身体重心位置から床へ向かって重力が作用し、 その真下に圧中心点が存在します。

重力と同じ大きさの反力が身体重心に向かって 作用します。

姿勢が変化しても身体が静止していれば同様で、

身体重心の真下に圧中心点が位置し、静的立位を

保持することができます。

安定性限界(limits of stability : LOS)とは

支持基底面の中で実際に圧中心を移動できる範囲で、姿勢を保てる生理的限界に相当します。

移動することができる範囲を安定性限界という

安定性限界から圧中心が外れると姿勢を保持できなくなるため、圧中心が安定性限界の中央付近に位置し、動揺が少ないほど姿勢が安定します。

安定性限界が大きく、身体重心の動揺が小さい

ほど姿勢が安定する

つまり、

姿勢の崩れは身体重心が支持基底面を超えて起こるのではなく、身体重心が安定性限界を越えると起こるという考え方が正しくなります。

モーメントについて

さて、それでは、なぜ身体重心の移動によって

カラダが崩されることなく、立位姿勢を保持できるのかを考えてみましょう。

モーメントとは

物体が回転しようとする力(回転力)のことであり、トルクともいいます。

関節に働くモーメントには、外力の影響によって関節を回転させる回転力の外部モーメントと外部モーメントに対抗しようと生体内部で働く筋や靱帯によって作用する力の内部モーメントの2種類が存在します。

内部モーメントは関節モーメントとも表現されます。

立位や歩行時などに働く各モーメントの例を 下記に表記します。

外部モーメント:床反力

内部モーメント:筋や靭帯、骨、皮膚抵抗など

身体重心の移動に左右されず、カラダをその場で保持するためには筋や靭帯などの内部モーメントが重要となります。

「気をつけ」による身体重心の移動

「気をつけ」の姿勢は前編で記載の通り、日本人にとっては背筋をピンと伸ばし、ある程度胸を張る方が綺麗という意識が根付いています。

背筋を伸ばす意識により、

脊柱起立筋や多裂筋などの背筋群が緊張

腸腰筋の緊張

↓

筋の収縮に伴い胸腰椎前弯・骨盤前傾

(相対的に股関節屈曲位)

↓

膝関節伸展

足関節背屈

↓

身体重心が足関節軸のより前方へ移動

II

圧中心が足関節軸のより前方へ移動

のような運動連鎖が生じると考えられます。

つまり、

「気をつけ」の姿勢では、

胸腰椎の前弯により運動連鎖が生じ、 身体重心の前方移動が起こると考えられます。

丹田の前で手を組むことによる身体重心の移動

まず、手を丹田の前に置くことで「気をつけ」とは違い、胸を張ることなく立つこととなります。

手を丹田の前に置くことにより、

胸腰椎が後弯

↓

骨盤後傾

(相対的に股関節伸展位)

↓

膝関節屈曲

↓

身体重心が後方・下方へ移動

(身体重心が支持基底面の中央へ近づく)

II

圧中心が足部の後方へ移動

(圧中心が安定性限界の中央へ近づく)

のような運動連鎖が生じると考えられます。

つまり、

丹田の前で手を組む姿勢では、

胸腰椎の後弯により運動連鎖が生じ、身体重心の後方移動が起こると考えられます。

身体重心移動から考える二つの姿勢で生じている違い

「気をつけ」の姿勢

上記では、運動連鎖により身体重心が前方へ移動していると考えました。

これは反対に、身体重心が前方へ移動することで背筋が伸ばされると考えることも可能です。

身体重心が前方へ移動

II

圧中心が足部の前方へ移動

↓

骨盤前傾

(相対的に股関節屈曲位)

膝関節伸展

足関節背屈

↓

前方へ転倒しないよう

下腿三頭筋や大殿筋、多裂筋や脊柱起立筋が緊張

ここで、モーメントが重要となります。

(外部モーメント)

身体重心が前方へ移動することで、カラダには 前方へ回転しようとする力が生じる。

(内部モーメント)

前方への回転(転倒)を防ぐため、脊柱起立筋や多裂筋、大殿筋、下腿三頭筋などの体幹の後面に付着する抗重力筋が緊張。

釣り合いを取るため床反力に対して

下腿三頭筋は2倍の力を要することとなる

つまり、

「気をつけ」の姿勢では

身体重心の前方移動により抗重力筋が緊張することで支持基底面・安定性限界からの身体重心の前方への逸脱・転倒を防いでいます。

丹田の前で手を組む姿勢

上記では、運動連鎖により身体重心が後方へ移動し、各関節軸へ近づいていると考えました。

これも反対に、身体重心が後方へ移動することで背筋が丸められると考えることも可能です。

(今回の場合、手を前に持って行っているので それによる運動連鎖も関係しますがここでは省略します。)

身体重心が後方へ移動

II

圧中心が足部の後方へ移動

↓

骨盤後傾

(相対的に股関節伸展位)

膝関節屈曲

↓

前方への転倒のリスク下がるため

下腿三頭筋や大殿筋、多裂筋や脊柱起立筋が弛緩

モーメントで考えると、

(外部モーメント)

身体重心が後方へ移動することで、カラダに対する前方へ回転しようとする力が弱まる。

(内部モーメント)

前方への転倒リスクが下がるため、脊柱起立筋や多裂筋、大殿筋、下腿三頭筋などの体幹の後面に付着する抗重力筋が弛緩。

床反力は足関節軸に近づくため

床反力に対して下腿三頭筋は1/2倍の力のみ要する

つまり、

丹田の前で手を組む姿勢では

身体重心の後方移動により支持基底面・安定性限界からの身体重心の前方への逸脱・転倒のリスクが軽減し、抗重力筋の緊張が和らぎます。

以上のことから、「気をつけ」の姿勢に比べ、

丹田の前で手を組む姿勢では、

圧中心が安定性限界の中央に近づき、

各関節に働くモーメントが弱まることで、

カラダの余計な力が抜け、身体重心が低くなり

静的な立位姿勢として安定すると考えられます。

その結果、丹田の前で手を組む姿勢では、

指で軽く押されてもバランスを崩すことなく姿勢を保つことができたと考えます。

まとめ

一般に、日本人は

・農耕を営み、畳での生活が中心であったこと

・纏う形式である和服を着用していたこと

からも腰椎の前弯角が小さいとされています。

反対に、西洋人では

・大昔、狩猟中心の生活であったこと

・服飾表現上の美徳に必要なプロポーションが

あらわとなる西洋服飾を着用していたこと

からも日本人と比べ、腰椎の前弯角は大きいとされています。

日本人とイタリア人の腰椎前弯角の比較では、

腰椎前弯角はイタリア人でかなり大きい。

例)日本人中高年女性平均腰椎前弯角:−18.3°

イタリア中高年女性平均腰椎前弯角:−33.3°

2010〜11年度総合研究25.21-92.

西洋文化の流入から歴史が流れ、

現代の日本人は背筋を伸ばした「気をつけ」の姿勢を綺麗な姿勢と認識してしまっており、日本人にとっては、軽く腰を丸め、重心を落とした姿勢が本来の楽な姿勢であると今回、学び、理学療法的な観点より考えることで理解を深めることができました。

日本に住む理学療法士が主に介入するのはやはり日本人であり、多くは高齢者です。

現在(2022年)の高齢者は農業を営んでいた方が多く、そのような方たちに対する身体重心へのアプローチを再考する大変良い機会となりました。

以上が、私が考える簡単な姿勢・身体重心からの古武術の理学療法的な解釈です。

次の受講も楽しみです!

今回、習ったのはこれだけではないので

また、一つずつ理学療法的な観点より紐解いていく予定です🔥🔥🔥

長い記事になりましたが、

閲覧ありがとうございました!

次回は運動時の意識の違いについて理学療法的に紐解いていく予定です🙌🏻よろしくお願いします。