Polar star of effort (case3) アスリートとアスリートに関わる全ての人達に・・・

Case 3 21歳 男子 野球 野手

「大野さん!自分ヤバいんすよ!」唐突に話しかけてきたのは、嶋田 翔吾 21歳。

大学の野球部に所属している。身長182㎝で体重75㎏と締まった身体つきをしており、野球選手というよりは、陸上の短距離選手のような体型をしていた。

彼は、1年ほど前に入会し、トレーニングを継続してくれている。

入会時、打率は割と自信があるが、長打力が欲しいということだった。

入会する前は、「長打力=筋肉で身体を大きく」と考えて、大学のトレーニング機器で自分なりにウェイトトレーニングを実施、さらにできるだけたくさん食べるように心掛けたが、食べてもなかなか太らなかった。

ということで、入会後は筋肉を増やす作戦は一旦中止。下半身の使い方を中心に動作改善を行い、一定の成果を上げていた。と思っていたところ「ヤバい!」ことになったらしい。

「なに?どうしたの?」私は、また彼女の自慢か喧嘩した話でも聞かされるのかと思い、煙たそうに返した。すると「最近、打てないんすよ。打率が下がってスタメンから外されそうっす。」とのこと。

もともとバットコントロールは得意で、当てることには自信を持っていたのだが、どうしたのだろうか?

最近、変わったことがないか聞いたところ、2カ月ほど前からチームの方針でウェイトトレーニングを重点的に取り組むことになったという。翔吾君自身も、筋肉を大きくすることで長打力が更にアップすればと考え、特にベンチプレスに力を入れているとのことだった。

「なるほど。そろそろ頃合いかな・・・・翔吾君、立甲はやっているよね?」「はい。かなり出るようになりました。」

「立甲」とは肩甲骨を立てる動作である。水泳やボルダリングのトップ選手がパフォーマンスの秘訣として「立甲」を披露する姿がテレビで紹介されているのをしばしば見かける。我々世代だとブルース・リーの印象が強い。

私の施設では、競技者なら基本的に「立甲」の練習種目をやってもらっている。

立甲に必要なのは、特に前鋸筋の柔軟性。前鋸筋のとは、側胸部の筋肉であり、肋骨と肩甲骨を結んでいる。前鋸筋が柔らかいと、肩甲骨がより立つ。端的に言うと立甲とは、前鋸筋のストレッチである。

立甲のコツは、力を使わないこと。

自身の身体の重さを使って、ただ支えることだけを心掛ける。つまり、重力を利用することが最大のコツである。

彼は、すでに「立甲」をマスターしていた。

実は、この立甲、難しそうに見えるが、意外と比較的多くの人ができる。できない人でも少し練習すれば、誰でもできるようになる。

それもそのはず、幼児期には誰でも普通にできている身体の使い方なのである。ただ、肩甲骨が使えているかどうかを認知していないだけである。

一流アスリートも、同様に認知していなくても自然に肩甲骨から腕を使うことができている。その肩甲骨の使い方を意図的に訓練するのが「立甲」なのである。

ただ、肩甲骨を立てることができたら、パフォーマンスが上がるという訳ではない。

「立甲」は、あくまで基本の動作であり、「立甲」を競技動作に応用させることで初めて威力を発揮するのである。

私は、彼に質問した。「翔吾君、腕ってどこからが腕?」

「え、ここから先、手まで。」と彼は、自身の肩を指さしながら答えた。

一般的に言うと間違っていない。だが、解剖学的に言うと肩甲骨と鎖骨も腕である。

私は、喉ぼとけの下を指さしながら、「ここからが、腕。鎖骨も肩甲骨も腕。」

つまり、腕を使うとは肘の曲げ伸ばし、肩の上げ下げだけでなく、肩甲骨や鎖骨を使うことを意味している。

手や腕に加わった負荷を肘、肩で処理するのではなく、肩甲骨まで伝えることが本来の腕の使い方であり、「立甲」は、その基礎練習なのである。

翔吾君は、基礎を習得できたようなので、いよいよバッティングの動作に応用させる頃合いのようだ。

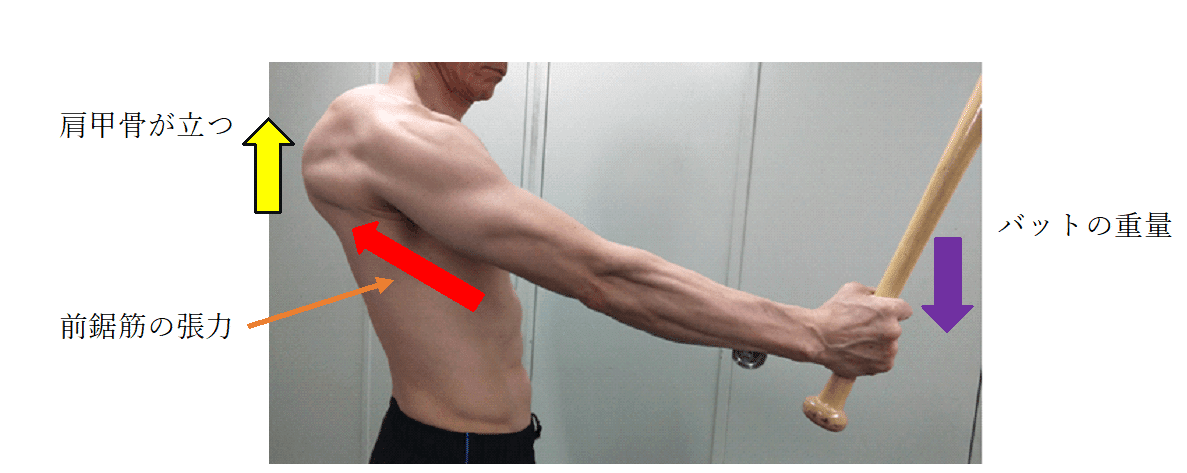

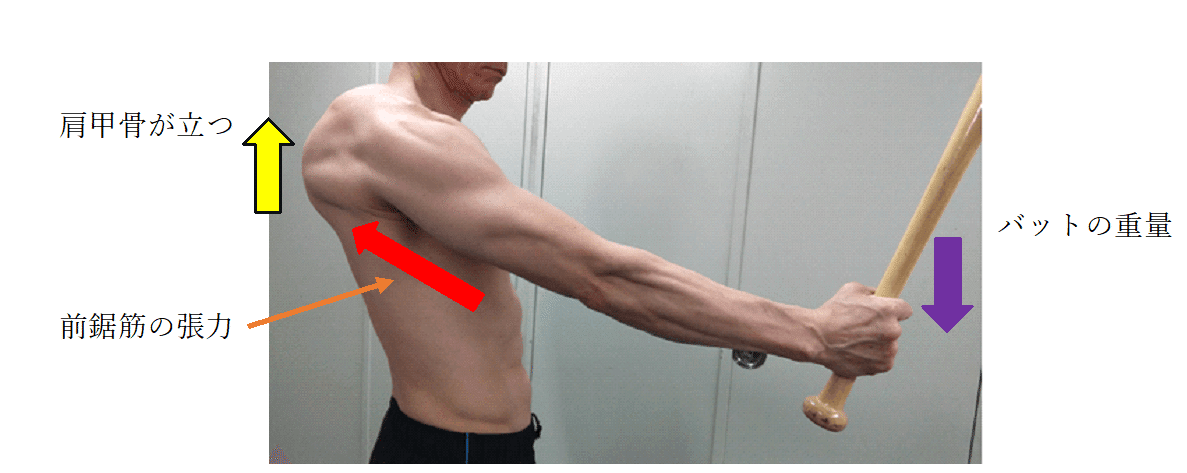

バットを持つときも、肩甲骨にバットの重さを伝えて持つ。つまり、バットの重さ(重力)を利用する。すると腕や肩の筋肉の収縮力ではなく、前鋸筋の張力でバットを持つことができる。

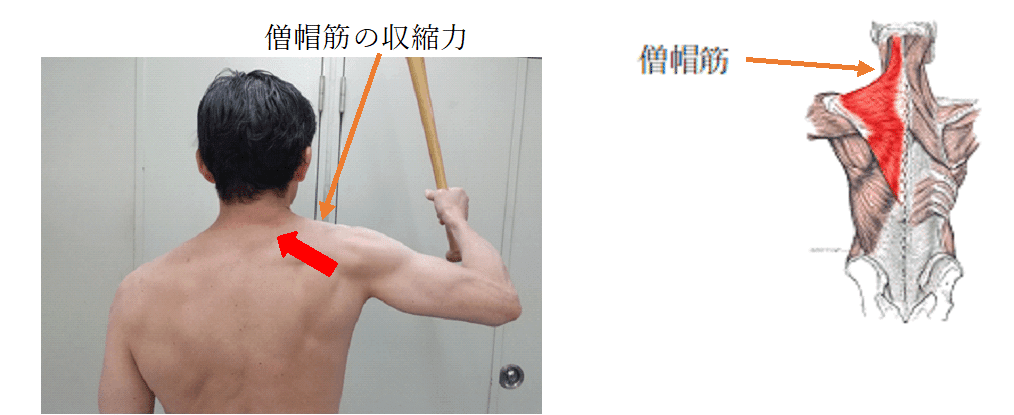

立甲を応用してバットを持って構えると上半身の筋肉の使われ方が劇的に変わる。 例えば、立甲を使わずに腕で持ち上げて構えると、僧帽筋という筋肉が緊張する。

僧帽筋は背骨、首の骨、後頭部と肩甲骨をつないでいる。僧帽筋が緊張すると、首肩周りに力みが生じてしまう。首肩に力が入ってしまうと身体全体が緊張してしまい、反射的で素早く正確な動きができなくなってしまう。

これは、どのスポーツ、武道でも言われるし、スポーツ以外、例えば、楽器の演奏、歌を歌う、字や絵を描く、彫刻を彫る等々身体を使う基本として、必ず「肩の力を抜きなさい」と言われる。

だが、「力を抜く」ことが難しいのである。分かってはいても簡単にはできない。

そこで、肩の力を抜くために最も効果的なのが、立甲を使って構えることである。

バッティングは、上からバットを振り下ろすようにした方がボールを上手く捉えることができる。しかし、高く構えると首肩周りに力が入りやすくなってしまう。

立甲を使えば、バットを高い位置に構えても首肩周りに力が入ることがない。リラックスした状態で構えることができる。また、僧帽筋の収縮力ではなく前鋸筋の張力(ストレッチ)によって支えているので、疲れないのである。

私は、一通り説明し終わると彼に「翔吾君、君には立甲を使った構えをマスターしてもらおう。」と伝えた。基本の立甲をしっかりマスターしてくれていたので、飲み込みは早かった。実際にバットを持ってできるようになるまで、1週間もかからなかった。

さて、もう一つやらなければならないことがあった。

「翔吾君、ベンチプレスはどこを鍛える種目?」

翔吾君は、何を当たり前のことを聞くのか?といった表情で「大胸筋と上腕三頭筋ですよ。」と答えた。

「翔吾君、ベンチプレスは背中で上げるんだよ。」と言うと、「背中?ちょっと意味が解りません。」と怪訝そうに返してきた。

「確かに、ちょっと大げさな言い方だけどね。ただ、背中が使われる感覚は大事。具体的に言うと立甲の使い方でベンチプレスをやるんだよ。」

まずは、腕立て伏せで練習してみよう。腕立ての姿勢を立甲で支える。初めは大袈裟にやるくらいでちょうどよい。立甲の感覚を保ったまま肘を曲げながら肩甲骨を背骨に寄せていく。肩甲骨が寄り切るとロックされ、それ以上下がらなくなる。

身体を持ち上げるときは、背中のしなりを利用し肩甲骨を外側に離すように腕を伸ばしていくのである。

腕立て伏せができるようになったら、あとは、そのまま引っ繰り返ってベンチプレスをすればよい。

「翔吾君、今ベンチプレスの重量は、どれくらいでやってるの?」

「えーと、70㎏を10回、3~4セットです。」

「じゃあ、重さを20~30㎏でいこう。あと、大胸筋や三頭筋を鍛えるという考えをなくして立甲の動作でバーベルを持ち上げることを意識してやってみよう。」

ベンチプレスの難しいところは、ベンチの上に横になるため、肩甲骨の動きが意識しにくいことである。まずは腕立て伏せで感覚を掴み、ベンチプレスに移行するとわかりやすい。

大事なのは、筋肉を追い込むことが目的ではなく、あくまで動作の習得である。結果的に大胸筋や三頭筋が鍛えられれば良い。

これが、「競技パフォーマンス向上目的」と「ボディメイク目的」の筋トレの最も大きな違いなのである。

翔吾君のスランプの原因は、恐らく筋肉を追い込む目的でウェイトトレーニングを行い。その結果、持ち前のバットコントロールに狂いが生じた。つまり、腕の使い方に狂いが生じたものと考えられる。腕、胸筋を使う癖が付き、肩甲骨が使えなくなってしまったのである。

それから半年後、翔吾君はチームの4番に定着、その年の県1部リーグでの優勝に貢献したと報告しに来てくれた。

「いやー、自分で言うのもなんすけど、自分、かなり貢献したっすよ。あの構えだと反射的にバットが出るんすよ。あと何となく、構えの姿勢が安定するし、スイングのキレが良くなったような感じがするんですよね。」

翔吾君、なかなか良い処に気が付いたなと思い、私は、少しもったいぶって答えた。

「フッ。それはね・・・・」

「あ!斎藤さん!ちょっと聞いてくださいよ!」とスタッフの斎藤君を追いかけて行ってしまった。

「おいおい・・・・まあ、興味が湧いた時にでも説明すればいいか・・・」

その日の第三のビールは、いつも通り美味かった。

スタートラインに立ち、結果を残すのはアスリート本人である。

トレーナーとは、常に裏方の存在なのである。

このお話は、一部事実を元にしていますがフィクションです。

この事例が、全ての人に当てはまるとは限りません。トレーニング、ストレッチをする際は、専門家にご相談ください。