休眠預金活用事業の資金分配団体選定に係る不審点について

2023年1月28日

2月6日更新

ご承知の通り、休眠預金活用事業は「指定活用団体」(JANPIA)より選ばれた「資金分配団体」が、当該資金を使って事業を行う「実行団体」を選考して資金分配を采配する仕組みになっている。

JANPIAが選ぶ資金分配団体の責任は重く、その選考にも慎重を期すべきであることは言うまでもない。

今般、資金分配団体の審査を担う審査委員長(制度開始時より特定人物に固定)が、自身が過去に役員等を務めていた少なくとも8つの団体を資金分配団体として選定し、計20回の資金分配を執り行わせていることが判明した。

また、8団体の内の3団体の選定に関しては後述の通り規則違反であることは明らかであり、大問題である。

休眠預金活用事業には資金分配団体と実行団体との間で利益相反を招きやすい構造があり、実際に不正が疑われる事例があったことは既に書いた通り。

そればかりではなく、下記の通りJANPIAが資金分配団体を選考する際にも、類似の利益相反が発生していたようであり、休眠預金活用事業自体の存在意義が問われかねない状況なように思える。

明確に規定に違反するのは8団体の内の3団体だけなので、その他の5団体については言及を避けようとも考えたが、審査会議の中で他の審査委員たちは、相当薄いものであっても審査対象団体と繋がりがある場合は「利益相反の申し出」を行って審査から外れた様子が議事概要に明記されているが、審査委員長にはその様子が見られないため、公益を勘案して言及することとした。

参考 休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針より

「資金分配団体の選定に係る審査を行う者について、選定申請団体との間に利害関係を有する場合にはその者を当該選定申請団体の審査から除く措置等、利益相反を防ぐための措置を講ずること等により、審査における公正性を確保すること」

参考 民間公益活動促進業務規程より

「(審査の手続)

第 11 条 選定申請団体に対する審査は、定款第 53 条第1項に規定する事務局による申請書類等の必要な確認等を経て、審査会議の審査により行う。

2 審査会議は、民間公益活動に知見を有する専門家又は有識者の中から、理事会で選任され、理事長の委嘱を受けた委員で構成する。

3 審査委員は、公募受付が終了した後、選定申請団体との利害関係について自己申告及び誓約を行う。

4 審査会議においては、審査委員は書面審査を行った上、選定申請団体に対する面談・聴取を行う。

5 審査案件に関し特別の利害関係を有する者は審査会議の審査から除外する等、審査の公正を確保するための必要な措置を講ずる。

6 審査会議の審査を経た資金分配団体の決定は、案件に特別の利害関係を有する理事を除いた上で、理事会の決議により行う。

7 機構は、審査委員ごとに自己申告の内容と利益相反防止のため審査に加わらなかった案件について公表する。

8 前各項に定めるもののほか、審査会議の構成及び運営については、別に定める。」

1、資金分配団体の審査が不適切なものであったと信ずる理由

① 流動性の乏しい不合理な審査体制

休眠預金活用事業の資金分配団体を決める審査会議の顔ぶれは毎回ほとんど同じである。(回ごとに審査委員に若干の変動はあるが、審査委員長は固定)

証拠に2019年度から2021年度までに行われた審査会議議事概要のURLを全て列挙しておく。

2019年度 通常枠

※2019年度は「草の根活動支援事業・災害支援事業」の審査委員長は当該人物、「ソーシャルビジネス形成支援事業・新規企画支援事業」は別人が務めている。

2020年度 通常枠

2020年度 新型コロナウイルス対応緊急支援助成

2020年度 新型コロナウイルス対応緊急支援助成〈随時募集〉1

2020年度 新型コロナウイルス対応緊急支援助成〈随時募集〉2

2020年度 新型コロナウイルス対応緊急支援助成〈随時募集〉3

2021年度 通常枠1

2021年度 通常枠2

2021年度 新型コロナウイルス対応支援助成1

2021年度 新型コロナウイルス対応支援助成2

2021年度 新型コロナウイルス対応支援助成3

2021年度 新型コロナウイルス対応支援助成4

2021年度 新型コロナウイルス対応支援助成5

2021年度 新型コロナウイルス対応支援助成6

2021年度 新型コロナウイルス対応支援助成7

※2022年度の審査会議資料は未公開

当然ながら審査体制に流動性がほとんどないことは不適切である。

どれだけ公正であろうと努めたところで、同一人物たちが選考を行うのであれば、意図せずとも採択団体の傾向に一定の偏りが生じる可能性は高い。

休眠預金活用事業は公益性が極めて高く、公平性と透明性が重要な事業であることを踏まえると、特定の人物のみが資金分配団体を選考すべきではなく、不正の意図がないのであればある程度は審査メンバーを入れ替える等の工夫が必要であることは明らかである。

審査委員長が役員等を務めていた8つの団体が20回も採択されたことは冒頭で述べたが、もしもこれが恣意的な利益誘導に当たる場合、審査体制の固定化がこの事象を招いた一因であることに間違いはないと思う。

審査体制を構築したJANPIAの責任も重く、何らかの処分がなされるべきであろう。

② 規則に違反する審査委員長の選任

JANPIAの審査会議規則によると資金分配団体と『なり得る』団体の役員等は審査委員に選任しない旨の記載がある。

この時点で当該人物は後に資金分配団体となる3団体の役員等を務めており、JANPIAは規則違反を承知でこの人物を審査委員長に選任したか、この人物が偽りの事実を述べて審査委員に就任した可能性が高い。(資金分配団体への役人就任状況は資料を後掲)

なお、審査委員は2019年度は7月23日、2020年度は7月27日、2021年度は7月27日、2022年度は8月1日に開催された理事会で選任されており、文章を見た限りでは任期は当年8月1日から翌7月31日までのようである。初年度以降、審査委員長含む委員は概ね同じ人物が再任している。

資金分配団体等に「なり得るかどうか」というのは現実的には判断が難しいので、おそらくこれは利益相反に配慮し、公益事業を行う団体の経営者全般を審査委員としないためのルールであると推認できる。

ところが実際は多くの団体・企業を経営する人物が審査委員長として選任されたばかりか、その役職が固定化されたことは不可解である。

(ちなみに当該人物はまだ資金分配団体になっていない別の公益事業団体の経営者も兼ねている)なお、下掲資料の通り2020年2月の専門家会議では利益相反の判断をもう少し真っ当にした方がいいとの指摘がでているが、履行されなかったようである。

(※指摘を行ったのは専門家委員と審査委員を兼ねている人物)ちなみに文中の「審査委員就任にあたって当該人物が役員を退任した団体が資金分配団体に公募する場合、現行制度上は利益相反の問題がない」というのは、換言すると審査委員長の例のように「審査委員就任後に役員を退任した団体」が資金分配団体に公募するのは当然ながら利益相反に問題があることも示している。

「資金分配団体に『なり得る』団体の役員等」を審査委員に選任しない規則である以上、審査委員に選任された時点で役員を務めていた団体が資金分配団体に公募することがあってはならないことになる。少なくとも公募があった時点で審査委員を辞めないと規則との整合が取れない。

後述する8団体の内の2‐①と、3‐①、3‐②の3つの団体は審査委員長就任後も役員を務めていたので、明らかな規則違反になる。

(2020年2月4日開催分)より

③ JANPIAが不正を容認したかのように見える事例

①と②だけであれば、審査委員長が情報を伏せていたため、JANPIAに制度設計や調査が甘かったという重過失はあっても悪意はなかったという可能性はある。(少なくとも専務理事の1名は本件を認識していたようではあるが(後述))

しかし8団体の事例の内、不可解なのが審査委員長が評議員に就任している状態の商業謄本が添付された審査書類がJANPIAの書類チェックを通過してそのまま審査会議に回っている事例である。(詳細は3‐②)

当該事例は審査会議までの間に退任登記を間に合わせたようだが、そこはどうでもよく、上記の通り審査委員就任時に役員等を務めていたのであればそれは違反である。

JANPIA側が「審査会議規則」等に照らすと不適格だと判断されるべき当該団体の公募を入口段階で止めなかったことはJANPIAが組織として規則違反を容認しているようで、不審である。

JANPIA側が特にこの審査委員長へ便宜を図る理由はないように思えるものの、例えば誰かの意を汲んだ審査を行う『見返り』としてこのような特別な扱い受けているのだとしたら理解はできるが、いかがだろうか。

以上の不合理な審査体制、規則に違反する審査委員長の就任、JANPIAが審査委員長の規則違反を容認しているようにも見える点を踏まえると、真っ当な審査が行われているとは到底思えない。

「審査体制は特定の人物や団体の意を汲んだ選考を恣意的に行うために選ばれたメンバーで固定化されている」「実際の選考はJANPIAの内部で秘密裏に行われており、公開される審査委員の審査に意味はないので軽視されている」等の陰謀論めいた言説が成立し得る余地があり、休眠預金活用事業自体の存在意義を問われかねない事象であろうと考える。

内閣府や議員の方々には早々に対応をお願いしたい。

以下、資料等。

2、審査委員長が過去に設立して代表者を務め、審査委員長が現在も経営している企業群と同住所の2団体

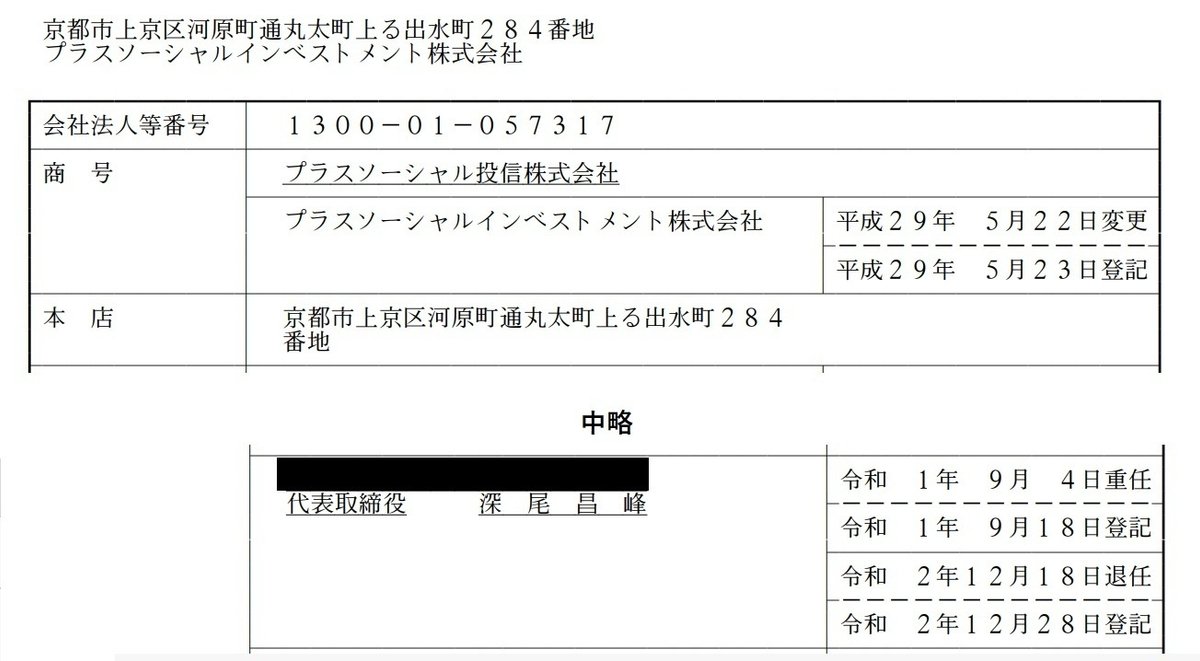

① 審査委員長が設立し、2020年12月まで代表者を務めていた団体

資金分配団体として3回採択されている。

公募時期:2020年8月から(特に期限の記載なし)

2020年12月28日に審査委員長の代表取締役の辞任登記

※審査委員就任時は役員だったので、辞任しても規則違反となる。

2021年1月頃に公募(公募書類の日付等から推定)

2021年2月18日に審査会議

株式会社なので株主が誰なのか気になるところ。

同社は現在も審査委員長が代表取締役を務める株式会社Pを含むグループの一員。

同社が資金分配団体となってからも、対外的にはグループの代表として活動しているようであり、イベントに登壇・他団体の役員に就任。

形式上は同社の役員を退任したが、実権はそのまま握っている可能性がある。

上記記事には審査委員から推薦された団体を資金分配団体として決定するJANPIA理事会の構成員である専務理事の名前(下掲リンクご参照)があり、少なくともこの人物は審査委員長の規則違反を認知していたことはほぼ間違いないと思われる。(違反を認知できるようになったのが事後か事前かはわからないが)

② 審査委員長が設立し、少なくとも2018年まで代表者を務めていた団体(コンソーシアム申請に参加)

上が幹事団体、下が参加団体

コンソーシアム協定書

コンソーシアムの幹事団体と参加団体は両方と同じ住所。

(ついでに言うと上述の2‐①の団体も)個人名は書かないが、幹事団体である有限責任事業組合Mの役員の1人は審査委員長が現在も代表取締役を務める株式会社P(幹事団体と同一住所)の監査役を務めている。

資金分配団体のコンソーシアム団体として1回採択されている。

以下、その内の1例。

同団体の情報公開ページより

③ 参考 審査委員長が関係すると思われる同一所在地の企業群の紹介

以下の資料の通り、同住所の企業群の中には現在も審査委員長が経営している法人も多い。

外形的に役員は退いたとはいえ同企業群に含まれる2-①及び2-②の団体を、自身が審査委員長として執り行う審査会議で「利益相反の申し出」をせずに資金分配団体として採択したことについては、不適切であろうと思う。(特に2-①の団体の代表取締役退任時期は審査の直前である)

法人番号公表サイトより

厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システムより

※有限責任事業組合は法人格がないため法人番号検索にはヒットしない。

以下、全て非公開資料の商業謄本。本来は公開していいものではないが、休眠預金活用事業に関わる不祥事の傍証になり得るという公益性を鑑み、一部のみ公開する。

(法人番号公表サイトの検索結果順に掲載)

公益財団法人Kは退任時期が4年前で、オンラインで取得できる現在事項証明から消えてしまっており、2-②でも紹介しているので省略。

以下一般社団法人S。

合同会社Sは役員に審査委員長の名前がないので省略。

審査委員長が現在も代表取締役を務める株式会社Pは2-①で紹介しているため省略。

P株式会社2-①で言及しているため省略。

以下、株式会社M。

以下、一般社団法人L。

当該住所の写真。

表札には現在も審査委員長が代表取締役を務める株式会社が筆頭にあり、続けて資金分配団体として採択された企業3社(上から2ー①、2ー②のコンソーシアム参加団体と幹事団体)の名前が並んでいるのが分かる。

右下は個人名の表札なので黒塗りした

3、審査委員長が役員を務めたことがある資金分配団体の内、退任時期に問題がある2団体

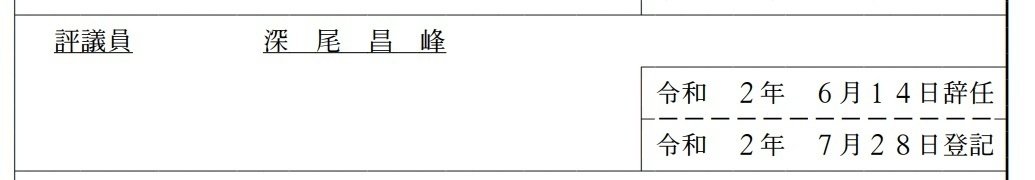

① 審査委員長が団体設立時から資金分配団体公募時まで評議員を務めていた団体1

資金分配団体に計2回採択されている。

以下、その内の1例(2020年度緊急支援枠)

時系列。

公募時期:2020年5月27日~6月12日まで

2020年6月22日に6月13日付で評議員の辞任登記

審査委員就任時は役員だったので、辞任しても規則違反となる。

2020年6月30日に審査会議

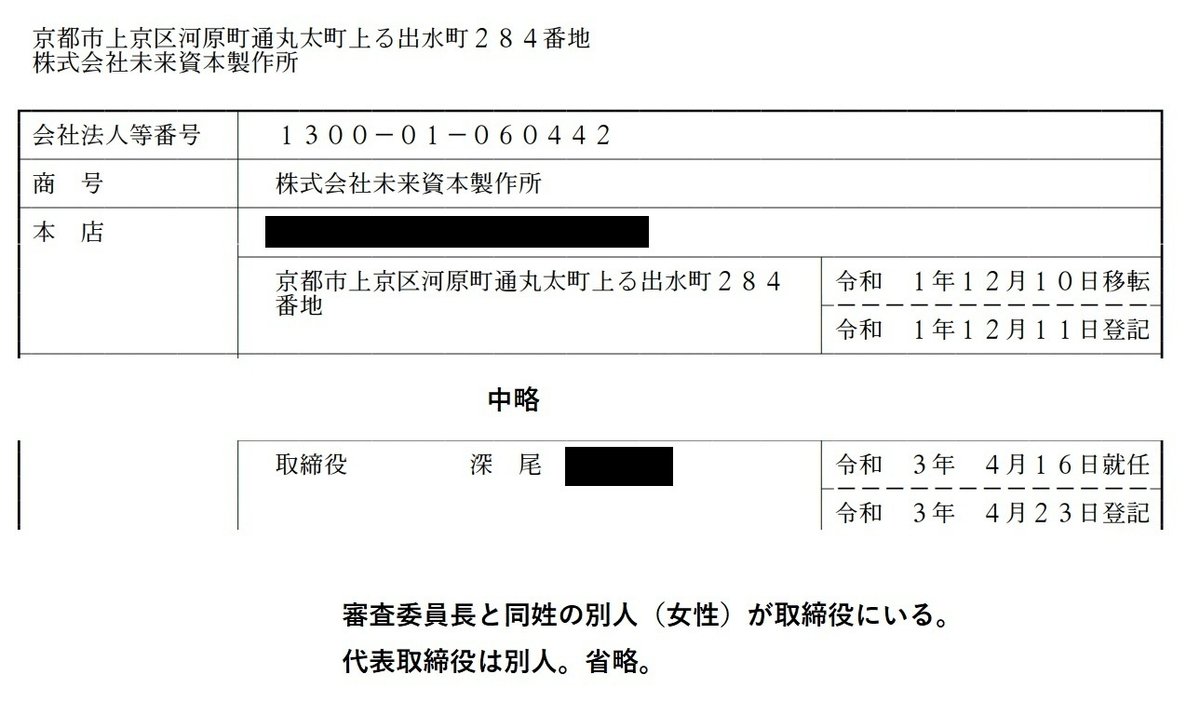

② 審査委員長が設立時から資金分配団体公募時まで評議員を務めていた団体2

資金分配団体に計3回採択されている。(内1回はコンソーシアムに参加)

以下、その内の1例(2020年度通常枠)

(審査委員長が役員を務めていた3‐③の法人が幹事を務める資金分配にコンソーシアム団体として参加)審査の議事概要 (審査委員長による利益相反の申し出はない)

(採択団体名称は幹事団体である、3‐③の団体で本件団体の名前はない)

(2020/7/15取得の商業謄本。設立時評議員であったことも同PDF内の定款から読み取れる。)

時系列。

公募時期:2020年6月1日~7月27日まで

2020年7月28日に6月14日付で評議員の辞任登記

※審査委員就任時は役員だったので、辞任しても規則違反となる。

2020年9月15日に審査会議

4、審査委員長が役員を務めたことのある8団体の内、残りの4団体

① 審査委員長が2019年7月まで評議員を務めていた団体

資金分配団体に計3回採択されている。

以下、その内の1例(2021年度通常枠第2回)資金分配団体公募ページ

審査の議事概要(審査委員長による利益相反の申し出はない)

審査に用いられた資料の場所

(商業謄本)

既に述べた通り、明確に規則違反となるのは「審査委員に選任された時点で役員を務めていた団体が資金分配団体に公募する」場合である。

審査委員長がはじめて選任されたのは2019年8月1日付のようなので、そこを起点に考え、かつ辞任の登記日を勘案すると、当該団体の採択も違反になる可能性はある。

ただし1年単位で再任する形式なので、再任時点を基準とすると明確な規則違反にはならない。

② 審査委員長が2019年6月まで代表理事を務めていた団体

資金分配団体に計3回採択されている。

以下、その内の1例(2021年度通常枠第2回)※①と同じ回

資金分配団体公募ページ

審査の議事概要 (審査委員長による利益相反の申し出はない)

審査に用いられた資料の場所

(商業謄本。設立時法人社員はリンク先の定款に記載有り)

③ 審査委員長が設立者及び設立時理事であった団体

※未登記役員だったようで、商業謄本に記載がないため退任時期は不明。

資金分配団体に計5回採択されている。(内1回はコンソーシアムに参加)

以下、その内の1例(2020年度通常枠)※2-①と同じリンク

資金分配団体公募ページ

審査の議事概要 (審査委員長による利益相反の申し出はない)

審査に用いられた資料の場所

(定款。設立時理事であった記述はリンク先の別ページに記載有り)

④ 審査委員長が設立時理事であった団体

※未登記役員だったようで、商業謄本に記載がないため退任時期は不明。

(公益社団化前の一般社団法人時代に理事登記されているのは確認済)

資金分配団体に計2回採択されている。

以下、その内の1例。(2020年度新型コロナウイルス対応緊急支援助成)

資金分配団体公募ページ

審査の議事概要(審査委員長による利益相反の申し出はない)

審査に用いられた資料の場所

(定款)

以上

履歴

2023年1月28日 本稿公開

2023年1月29日 大項目2を新たに挿入し、文言を修正

2023年1月31日 資料追加等

2023年2月1日 専門家会議で問題指摘が行われていた旨を追加、及び文章のニュアンスをちょっと厳しめに変更

2023年2月6日 JANPIA専務理事が審査委員長の規則違反を認知していた可能性と、おそらく現在も審査委員長が2-①の団体を含むグループ代表として活動している件を追加