折々のチェスのレシピ(562)少しだけ高度な知識をあなたに

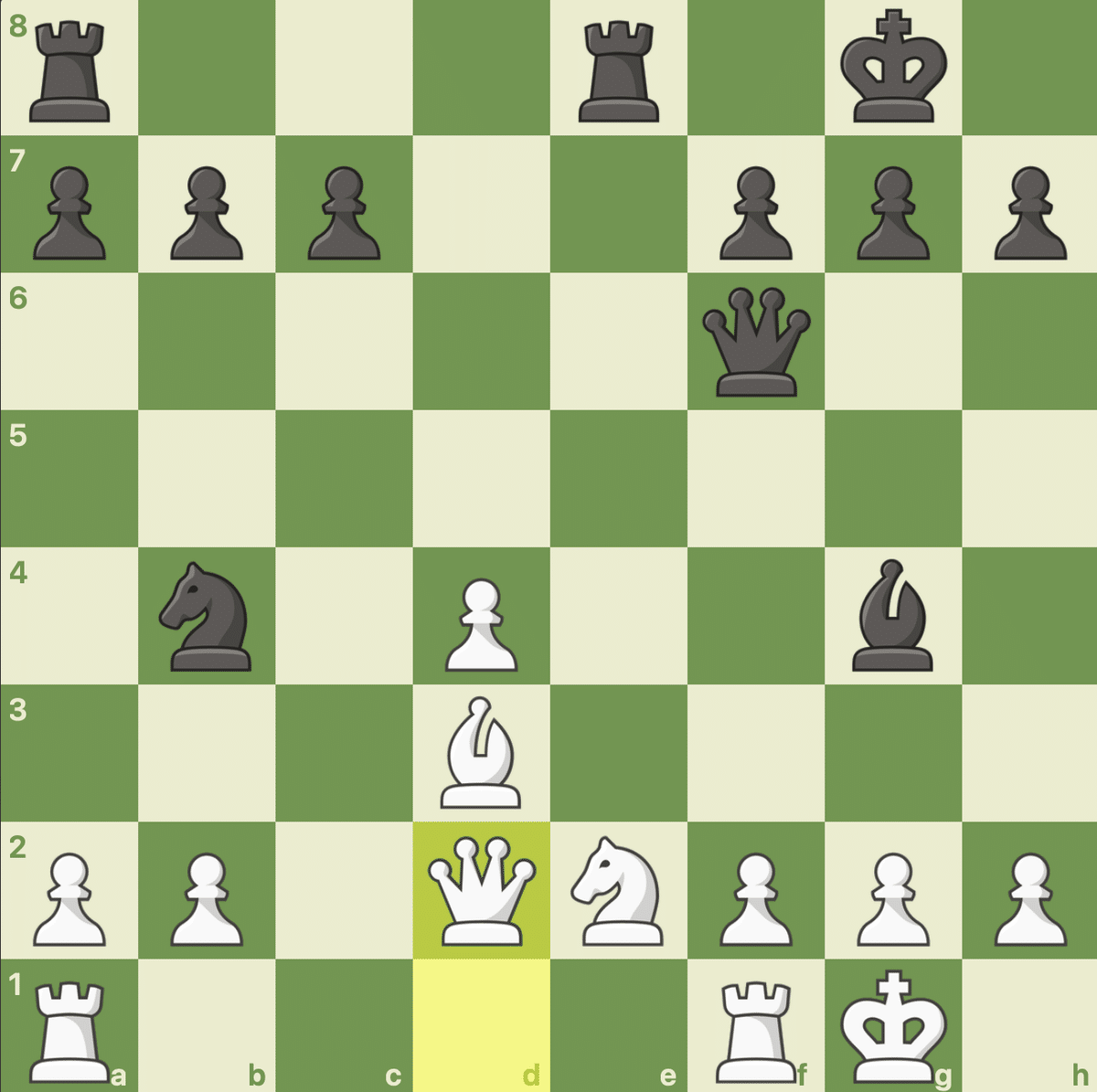

白は全身全霊で受けなければいけない局面です。

ついやってしまいがちな手が、

これですが、これこそが黒の思惑です。

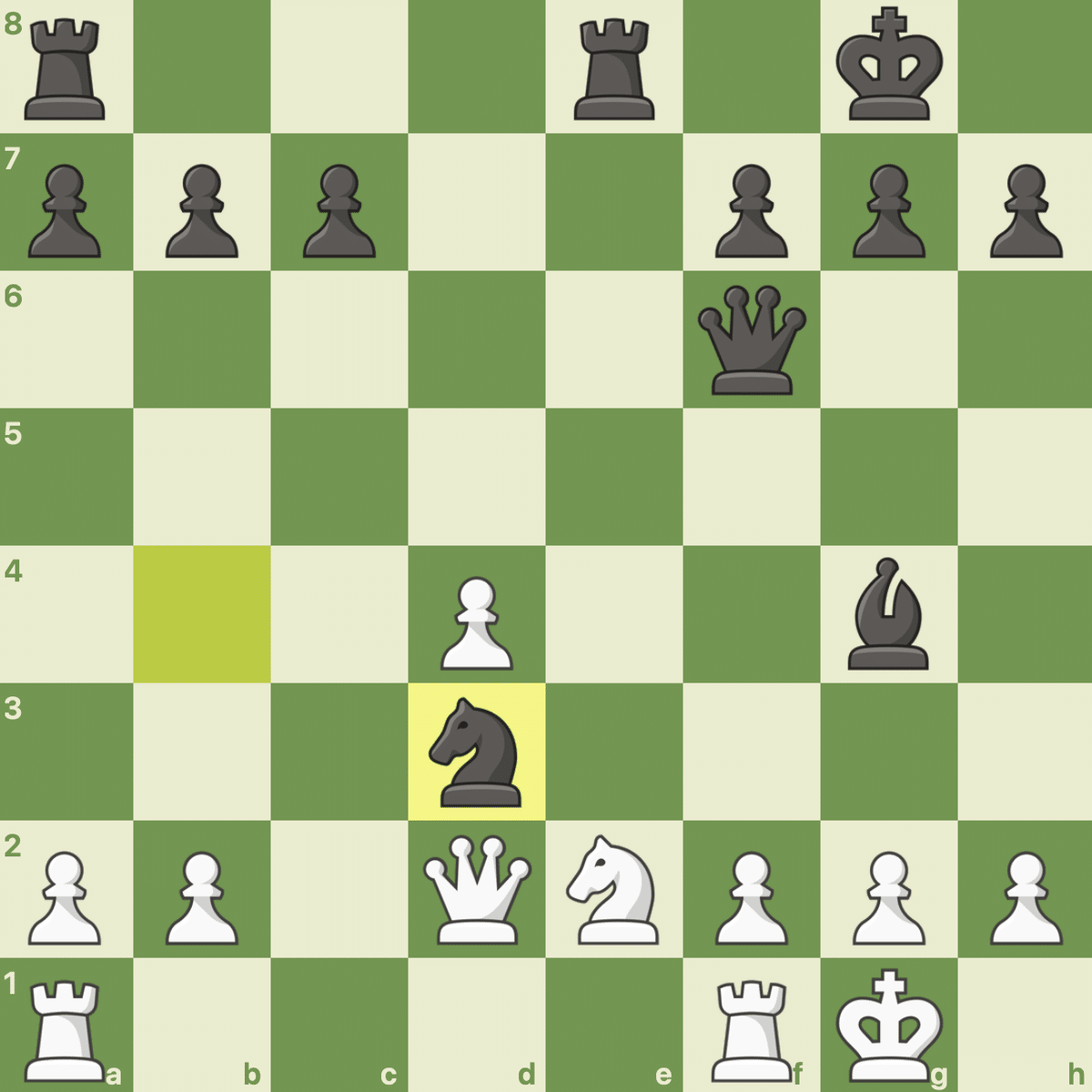

黒の思惑なのですかさずビショップを取ってきます。駒損にならないためには、

取るしかありませんが、

ゲームセットになってしまいます。

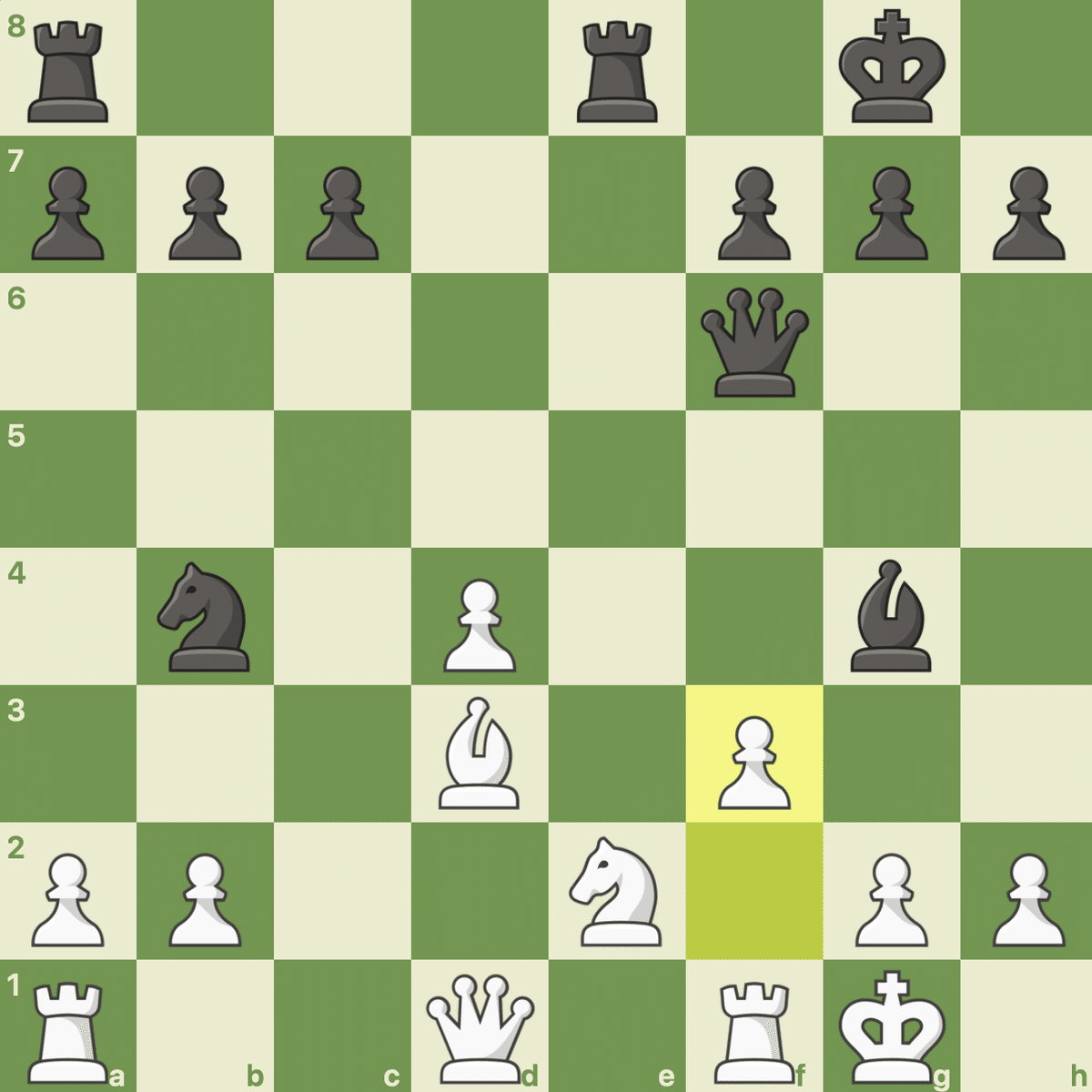

ということで、第1図で白は、

ビショップの効きを遮断する必要がありました。e2の地点に駒の効きがあるので白は安易に受けてしまいましたが、d3のビショップが取られてしまうとその駒の効きもなくなり、窮地に陥ります。

ただし、上のようにビショップの効きを遮断したとしても、

黒は一旦ビショップを戻して白に手を渡しますが、白は守りが弱体化していることが明らかです。

そうなると白は第1図の時点ですでにまずい駒組みをしてしまっていたのか?ということになりますが、答えはそのとおりです。まず、黒のナイトを自陣に接近させてしまっています。さらに、黒のルークをeファイルに寄せさせてしまっています。この二手を黒に指させてしまったしまったということは、白は先手にもかかわらず、序盤で二手損あるいは三手損している計算になります。

という具合に、序盤で手が遅れると中盤(第1図)でその遅れを取り返すことがとても難しくなってしまいます。

☆

以下雑談めいた話です。誰だったか今では思い出せないのですが、あるGМだったと思いますが、「序盤戦術の名称はよく知らない」と発言していて、「どうして名称を知らないといけないのか?」と続けて答えていたことがありました(相当前の話です)。

それを聞いた時(たぶんなにかで読んだのだと思いますが)、蒙を啓かれた気がしました。別に序盤戦術(定跡)の名前など知らなくても、序盤の理論や理屈を知っていれば、自分が指す手はなんらかの既知の定跡に合流するはずだし、定跡の手筋やそのバリエーションを丸暗記するよりも、理論や理屈を体得してしまったほうがずっと柔軟だよなと思わされたことがあります。この「折々のチェスのレシピ」もそんな思いをベースにして書いています。