盆栽の樹形(直幹、斜幹、模様木)

盆栽愛好家の皆さん、こんにちは。

今日は、盆栽の樹形についてお話したいと思います。

盆栽を始めると、直幹、模様樹、懸崖、株立ち、寄せ植え・・・など様々な樹形を耳にすることがあると思います。

盆栽は、その姿を通じて「自然の景色」を眺めることができる芸術です。そんな盆栽の基本的な樹形について理解を深めることで、作る際にも鑑賞する際にも、より本質的な楽しみ方ができるでしょう。

今回は、盆栽の樹形の中でも代表的な直幹と斜幹、模様樹について解説していきます。

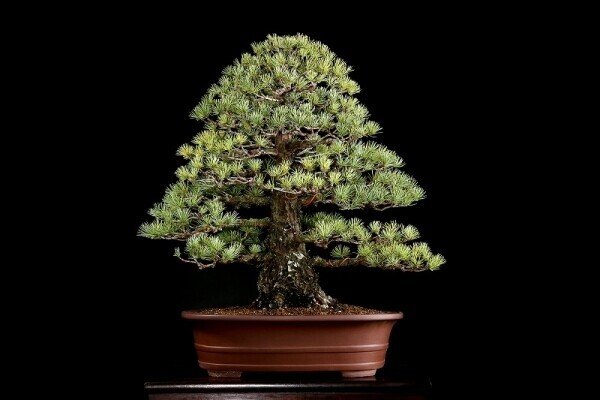

■直幹

盆栽の樹形の基本とも言えるのが、直幹です。その直幹の理想としては、根は4方向に力強く張っていて、厳密にいえば、少しの曲がりも許されません。

幹は下から上にかけて細くなっていく、いわゆる「タケノコ幹」といわれる形が理想的です。

枝順は、まず左右どちらかから美しい第一枝(最も根元に近い枝)があり、その反対側に第二枝、そのまた反対側に第三枝・・・と、頂上まで間隔を詰めながら順序通りに出ているのが理想的です。また、第三の枝のあたりからうしろ枝(幹の後ろへ伸びている枝)を出すことで、樹に奥行きと深みを添えられます。

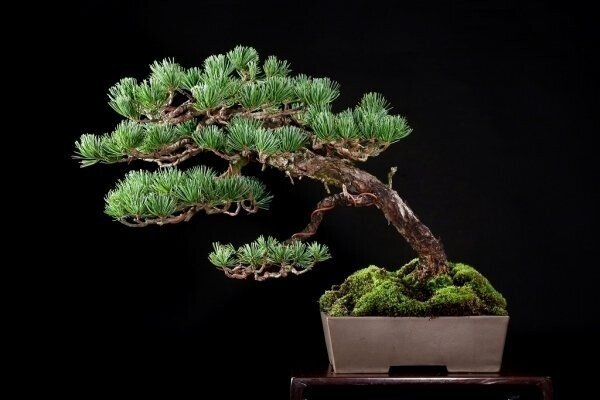

■斜幹

斜幹とは、樹木そのものの成長過程において、風雪により前後左右に傾斜している幹のことを言います。

したがって、平地の樹木ではなく、山取りの樹木に多く見られます。

幹の2/3くらいまでは小さな曲がり調子で伸びて、残りの1/3、つまり頂点に近づいたところで、振り込み(大きな曲がり調子)を付けている樹が多いです。

また、枝打ちは直幹のように順序立ったものではなく、時には落枝(おちえだ、下方に下がった枝)や片枝(かたえだ、片方にのみ長く伸びた枝)を打たせて、風雪に耐えてきた様子を表現しているものもあります。

総じて、他の樹形に比べて、自然景色に近いものが多いのが、この斜幹の特色といえます。

■模様木

現代の盆栽界においては、斜幹と模様木とを厳格に区別しない場合が多々見られますが、ここではあえて模様木についてもお話します。

まず模様木の最大の特色は、幹の立ち上がり(根元に近い部分)と頂上の線が、だいたい一直線上にある、という点です(それにくらべて、斜幹は幹全体が傾いています。)

更に細かくいえば、幹の半分より少し上の部分で、いったん奥に振り込んでから、膨らみを持たせて前に出ていることで、奥行きが増し、より自然の景色を感じることができるでしょう。

以上が、代表的な樹形の解説でした。

次回は、懸崖と半懸崖についてお話したいと思います。

植物再生工房ReBonsai