[改訂版]RPEを活用した筋トレ方法~RPE換算表付き~

私のトレーニングに対する信念は"余力を残さず限界までやりきること"でした。

実際この信念に支えられ、どのような調子でも、どれだけ夜遅くても、仕事が忙しくても言い訳をせず自身を鼓舞し、日々「今日もやりきった」と思えるほどトレーニングに励んできました。

そのお陰もあり、身体は大きくなり、筋力もグングン伸びました。

しかし、そんな事は何年も続くことはなく・・・。

ある頃になると身体の節々を痛めては治しての繰り返し。

成長→怪我→停滞→成長→怪我→停滞…

この負のサイクルを続けていけば、いずれ非可逆的(一生治らない)な大怪我を負うことは間違いない。

いや、むしろもう始まっている。

そう思うようになり、信念を曲げて余力を残すトレーニングに切り替えました。

そのベースとなる考えが"RPE"です。

この記事では

BIG3の記録を伸ばしたい。

パワーリフティングの大会で結果を残したい。

といったパワーリフターの方々に向けて、RPEについて深堀りし、余力を残すトレーニングでいいのか、デメリットはないのか、そしてRPEを使ってどのようにトレーニングをしたらいいのか等についてお話していきます。

そして記事の最後には、ありそうでなかったRPE換算表を作ってみました。RM換算表と違って、その日の体調に合わせた重量を算出できるので汎用性があり便利です。

また『[改訂版]RM換算表(プログラムの組み立て方付)』の記事でご紹介したプログラムと併せて使っても有効なので、こちらも是非ご購読いただけましたら幸いです。

1.RPEとは

私が信念を改めたキッカケは先述の理由ですが、他にも

今日は◯◯kgで◯回の予定だったけど、今日は凄い疲れている。

今日は◯◯kgで◯回の予定だったけど、ウォームアップの段階で凄く重く感じる。

昨日はスクワットだったけど今週はスケジュールの都合で、脚の疲労があるけれど今日はデッドリフトをする。

日々トレーニングをしていると、その日の調子や仕事のスケジュールなどによって、予定をしていたトレーニング内容が十分に出来なかったり、始める前の段階で「今日できそうにないぞ」「今日は身体の動きが悪い」といった理由で、予定通りに出来なかったなんてことはありませんか?

それでも、そういった時こそ「そんな時こそ頑張るぞ」「言い訳をするな!やりきるんだ」と鼓舞し、出来ても出来なくても無理した結果、怪我をしたり体調を崩してしまったりなんてことも・・・ありませんか?

そういった時に使えるのがRPEです。

さて、本題に戻りましょう。

RPEとは「Rate of Perceived Exertion(自覚的運動強度)」運動時の主観的負担度を数字で表したものです。

噛み砕いて言うと「今の運動がどれくらい大変だったか」を数字で表したものです。

このRPEは本来リハビリや有酸素運動を行う場でよく使われています(例:Borg Scale)。

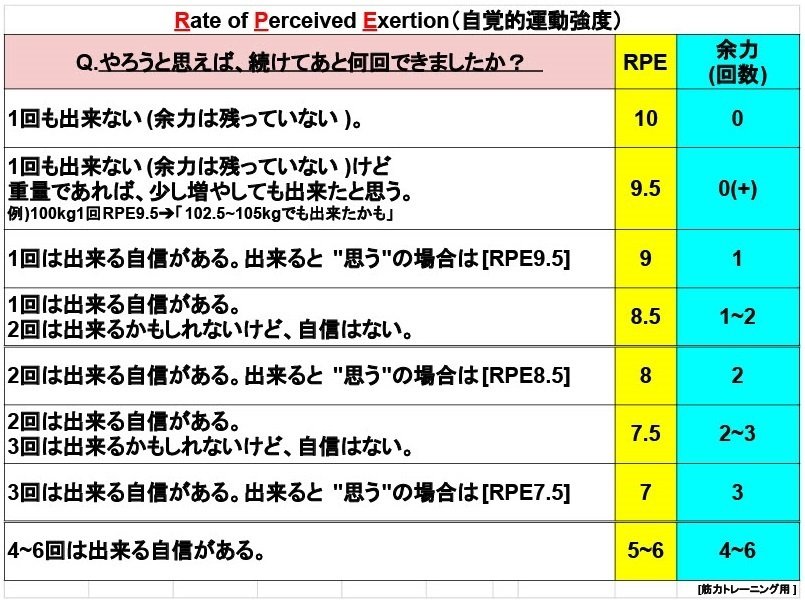

そしてこれを筋力トレーニング向けにZourdos氏らが応用したものが以下の表です。

トレーニングにおいてRPE5~6以下(RPE1~4)は強度の観点から基本的に必要としないためカットしていますが、RPEは10段階(RPE1~10)で評価します。

そしてそのRPEの値を「やろうと思えば、続けてあと何回できたか」といった余力(回数)を主観的に表現したのがRIR(Repetitions In Reserve)です。

トレーニングにおいてRPEとRIRはセットで使用されるので便宜上、統一してRPEと表記させていただきます。

ⅰ.使い方

例題を通して使い方を説明していきます。

A君がスクワットを行いました。

【トレーニングの内容】

・重量:100kg

・回数:5回

友達のB君が質問をしました。

B「さっきのスクワット、やろうと思えば、あと何回挙げられた?」

A「あと何セット出来るかってこと?」(よくある誤解です)

B「違うよ。今、5回で終わったでしょ。やめなかったら続けて何回出来た?6回?7回?それ以上出来た?」

A「そういうことね。それだったら、あと1回は出来たね」(つまり6回できたといういことです)

B「2回は出来ない?」

A「んー。もしかしたら2回出来たかもしれないけど自信はないな~」

問題)A君のRPEを、お答えください。

答え)RPE8.5

この会話の中で、A君は本当は6回は出来て、7回は出来るかもしれないのに5回でスクワットをやめたということがわかりました。

つまり余力を1~2回残して終えたわけです。

しかし、それを知った所で何になるのでしょうか?

更に深掘りしていきましょう。

2.RPEから推定RMを求める方法

RMについて少しお話します。

Repetition Maximum:最大反復回数(ギリギリ持ち挙げられる回数)

例)『私のスクワットの5RMは100kgです(私はスクワットでギリギリ5回持ち挙げられる重量は100kgです)』

基本的にはRMを知ろうとする場合、ある重量を何回持ち挙げられるか挑戦することになります。

精度の高い"推定"RMを算出しようとする場合でも、そこに近いRMを知る必要があります(例:3RMから推定1RMを算出する)。

どちらの方法を選ぶにせよ、RMから重量を算出しトレーニングを行うには、自身のRMをある程度知っている必要があり、これからトレーニングを始める方や、トレーニングに不慣れな方の多くはわからない場合が多いでしょう。

また、ギリギリの回数を知ろうとする以上はフォームの崩れなどから怪我のリスクが伴います。

そんな時は、RPEから推定RMを導き出す方法があります。

C君がスクワットを行いました。

【使用重量】100kg

【回数】3回

【RPE】8

問題)これをRMに換算すると『何%1RM』(1RMに対する割合)でしょうか?"回数とその時のRPEに対する%1RMをまとめた下表"を参考にお答えください。

答え)86.3%1RM

➡86.3%1RMは、5RMに相当します(下表参照)。

そして推定5RMが100kgの場合、A君の推定1RMは115kgくらいです(下表参照)。

自身のRMを知ろうと思ったら、本来であれば限界ギリギリに挑戦する必要がありましたが、この方法であれば自身の余力から推定RMを算出することが出来るので、比較的安全に推定RMを知ることが出来ます。

この推定RMはその日のトレーニングで扱うべき適正重量を決める基準となり、とても重要です。それについては後述します。

3.余力を残して強くなれるのか

さて、ここまでの話しで以下のことが出来るようになったと思います。

①RPEを使って、自身の疲労度を表現出来るようになった。

A君がスクワットを行いました。

【トレーニングの内容】

・重量:100kg

・回数:5回

友達のB君が質問します。

B君「さっきのスクワット、やろうと思えば、あと何回挙げられた?」

A君「あと何セット出来るかってこと?」

B君「違うよ。今、5回やって終わったでしょ。やめなかったら6回?7回?それ以上続けて出来た?」

A君「そういうことね。それだったら、あと1回は出来たね」

B君「2回は出来ない?」

A君「んー。もしかしたら2回出来たかもしれないけど結構ぎりぎりかな」

問題)A君のRPEを、お答えください。

②RPEを使って、推定RMを算出することが出来るようになった。

C君がスクワットを行った。

【使用重量】100kg

【回数】3回

【RPE】8

問題)これをRMに換算すると『何%1RM』(1RMに対する割合)でしょうか?下表を参考にお答えください。

「あと1回は確実に出来たのにスクワットを終えたA君」

「5回出来るはずなのに3回でスクワットを終えたC君」

余力を残してトレーニングを終えた二人

限界まで常にトレーニングをする人にとって、生半可と感じるこの二人のトレーニングで筋肉は果たして成長するのでしょうか?

現時点の見解では、筋肉を発達(筋肥大)させる刺激は【RPE7~8】で可能です。

これが本当であれば

A君➡100kg5回[RPE8.5]=十分以上の刺激

C君➡100kg3回[RPE8]=十分な刺激

と、いうことですが、それでもまだ疑わしいことでしょう。

私も「本当かよ」と思っていた一人です。

では、別の視点からこの根拠が正しいのか検証してみます。

筋肥大には基本的に70~80%1RMくらいの刺激が必要です(下表参照)。

回数に関しては筋力を高める場合、90%1RM前後の重量、3~4回前後で行うのがベターですが、当然重量が重くなるので回数もセット数も多くこなすことは困難です。

それに、高重量が故にその日のコンディションや集中力にも大きく左右されます。

そのため筋肥大を主目的としてトレーニングを行う場合、基本的には70~80%1RM前後の重量で5~8回くらいの回数で行うことが好ましいでしょう。

まとめると

・筋肉を発達(筋肥大)させる刺激は【RPE7~8】で可能

・筋肥大には基本的に【70~80%1RMくらい】の刺激(重量)が必要

→それ以上の強度でも当然、筋肥大の刺激とはなりますが理由は前述した通りです。

・回数に関しては、筋肥大を目的にトレーニングを行う場合、基本的には5~8回くらいの回数で行うのがベターです。

以上の項目を満たしていれば、筋肉を発達されるために必要な刺激は十分に得られるわけです。

ではそれが本当に正しいのか、"回数とその時のRPEに対する%1RMをまとめた表"をもう一度見て、確認してみましょう。以下の表をご覧ください。

RPE7~8の強度で、5~8回のトレーニングを行った場合

一番低い強度:8回/RPE7=70.7%1RM

一番高い強度:5回/RPE8=81.1%1RM

思い出してください。

筋肥大には基本的に【70~80%1RMくらい】の刺激が必要です。

あら!なんと余力を残しているのに筋肉を発達させるための刺激としては十分ではないですか。

よって、1回のセットで5~8回、RPE7~8の範囲で収まるトレーニングを行えれば、余力を残していても筋肉を発達させるために必要な刺激は十分に得られるということを信じていただけたでしょうか。

4.RPEから重量設定する方法

では実際に、RPEから重量設定を出来るようになってみましょう。

RPEから重量設定をする方法を2つご紹介致します。

ⅰ.RPEの"±"で重量設定する方法

1RPE=5%

RPEを「1」増やしたい場合:重量×1.05

RPEを「1」減らしたい場合:重量×0.95

以上の値をもとに例題を解いてみましょう。

スクワット

【重量】120kg

【回数】5回

【RPE】9

問題)120kgで5回スクワットをしたらRPE9で、かなり大変なセットになりました。そのため、次のセットはRPE7で行おうと考えています。では、何kgで行えば、RPE7相当の重量になるでしょうか?

答え)120kg×0.9=108kg

次のセットを108kgで5回行えば、RPEが9から7"くらい"に下げてトレーニングを行うことが可能です。

逆に、RPEを「1」上げたい場合は126kgで5回行えばRPE9から10に上げることができます(無謀ですが)。

今の重量は「重すぎたな」「軽すぎたな」と思った際には上記の値をもとに重量コントロールをしてください。

先述した通り、筋肥大においてはRPE7~8の範囲で収まる強度と回数でコントロールしてください。

ⅱ.RPEから推定1RMを算出する方法

これは後述するトレーニングプログラムを行ううえで、とても重要な計算方法です。先述しましたが、再度確認の意味も込めてもう一度ご説明します。

スクワット

【重量】120kg

【回数】5回

【RPE】9

問題)推定1RMは何kgでしょうか?以下の表を参考にお答えください。

答え)120kg÷0.837=推定1RMは約143kg

自己ベスト(最高記録)とは身体機能や技術、その日の体調、その時の環境など、すべての要素が限りなくパーフェクトの状態で出せる記録だということを忘れてははいけません。

例えば160kgが自己ベスト(最高記録)だとしても、今日は150kgが限界かもしれないし、140kgが限界かもしれません。

もし先述の例題のとおり、本当は160kgが自己ベストなのに、推定1RMを算出したら143kgだとしても、それを「弱くなった」と判断するには早計だということです。

その時、その時期のトレーニング内容で出来る重量も、それに対する回数も必ず変動します(これについては"ピーキング"が密接に関係しますがここでは割愛します)。

だからこそ、自己ベスト(最高記録)を常に基準値として考えてはいけません。

自己ベスト(最高記録)と、"今日の"自己ベストは別物

そしてこの考え方が、安全に効果的なトレーニングを行う上で活きてきます。

5.RPEを活用したトレーニング法

【対象】

筋肉の横断面積と筋力は概ね比例します。

つまり、筋肉が沢山あればあるほど筋力が高いと言えるので(筋力が高ければ高いほど筋肉が沢山あると言えるので)、筋肉を大きくしたいボディビルダーであれ、筋力を上げたいパワーリフターであれ、向かっていくベクトルに大きな違いはありません。

つまり筋肉をつける目的は違えど、手段に大きな差はないので、今から述べる方法は「筋肉をつけたい」「筋力を上げたい」のであれば対象です。

「筋肉に効かせる」という言葉が昨今のトレーニングブームによって独り歩きしていますが、それはあくまで自分がコントロール出来るギリギリの重量と回数、またはそのちょっと下程度の重量と回数で行うことが前提です。

強度で言えば、最低でも60%1RM以下にならない程度です。

「いや、筋肥大においては総負荷量が大事だから重くなくても良い」と強度を上げることを避ける人もいますが、では1kgのダンベルを1000回(総負荷量1トン)行えば筋肉は大きくなるでしょうか。

筋肉の横断面積と筋力は概ね比例します。

筋肉を大きくしたい人も、筋力を上げたい人も、強度と回数、どちらも重要であり、避けて通れません。

さて、そうは言っても、ボディビルダーとパワーリフターでは、ベクトルは同じでもその"筋肉"に対するアプローチが少々変わってきます。

パワーリフターは、1RM(1回ギリギリ持ち上げられる)重量で争うスポーツです。

つまり身体のベースとなる筋肥大が重要とはいえ、高回数、低~中強度期間が長期間続けば筋出力低下のリスクは上がってきます。

そのため、高重量を扱わない期間が長期間続くのも中々難しいものです。

また、トレーニングを仕事にされている方はほぼいないはずですので、1日、1週間の中でトレーニングが出来る時間、日数は限られていることでしょう。

ここからは、仕事や家事、学業など諸々の事情によりトレーニングを安定的に遂行することが難しいパワーリフター、トレーニーの方に特におすすめする方法をご紹介します。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?