魚の個性も見える!?潜水目視調査で魚の多様な生態に迫る

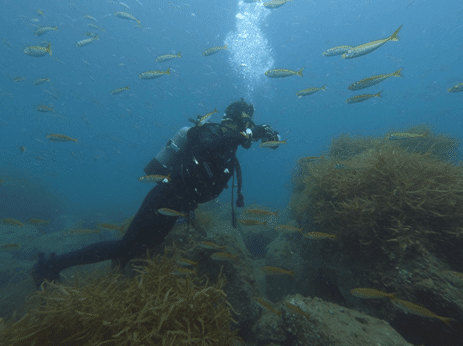

村上弘章さんは京都大学 舞鶴水産実験所で、環境DNAという技術をつかって魚の生態を研究しています。その研究活動の中で、海に潜り、目視で魚の種類と数を観察する「潜水目視調査」も行っています。網で魚を獲る方法や魚群探知機で船から魚の存在を確認する方法もありますが、潜水目視調査が最も確実だと村上さんは考えます。

潜水目視調査で「魚の個性」までもが見えてくるのだとか。

潜水目視調査の面白さやこれからの研究の広がりについて聞いてみました。

魚をじかに感じる現場感覚を大切に

村上さんは、2019年から舞鶴水産実験所の益田 玲爾(ますだ れいじ)教授のバディとして魚類の潜水目視調査を行っています。

調査の目的は、持続可能な社会の実現と生態系の保全のために、基本的な魚の生態系を把握することです。

益田教授は、京都府 舞鶴湾と福井県 高浜町 音海(おとみ)の2カ所で、魚の種類や量の「季節変化」と「長期的変化」を20年にわたり追ってきました。ダイビングスーツを身に着けて水深10 m、ときには水深30 mほどまで潜り、見えた魚の「種類」「数」「大きさ」と、そのときの「水温」「水深」などを記録します。

潜水目視調査の面白さは、何といっても目の前の魚の様子がじかに伝わってくること。

繊細なエラの動きや体色の変化で魚がドキドキしているかなどを見て取ることができ、村上さんはその現場感覚を大切にしています。

最近は、魚の種類によって撮影するカメラへの反応に違いがあることも気づいてきました。

「カメラを回すと逃げてしまう魚もいれば、見向きもしない魚もいます。高級魚で知られるキジハタはカメラをじっと観察してきたり、目がよいメバルは人をよく見ていたりするんですよ」と村上さん。同じ魚種でも個体によって個性の違いもあるのだそう。

魚とじかに対面することで、魚の個性や気持ちが発見できることが、潜水目視調査の醍醐味だと村上さんはいいます。

舞鶴湾と音海は半島を挟んで東西に位置する、いわば「ご近所の湾」ですが、環境は大きく異なります。

舞鶴湾は外洋水の影響が少ない閉鎖的な湾。雨が降ると河川から栄養分が流入しますが、海水が滞りやすく海底はドロ状になっています。音海は舞鶴湾よりも開けていて、外洋との流入出が多くあります。また、流入河川がほとんどないため、透明度が高く、海底は砂地です。

どちらの環境がよいということではなく、どんな環境でどんな魚が生息しているかを比較するために2カ所で調査をしています。

潜り方にも技術あり

潜水目視調査には潜水技術も重要です。

調査はウェットスーツやドライスーツといったダイビングスーツを着て、足ヒレ (フィン)を付け、空気の入ったタンクを背負いマスクを付けるという完全装備で臨みます。

海底に着かず離れず何気なく泳いでいるようですが、この「着かず離れず」がポイント。

足ヒレで海底の泥を蹴り上げてしまうと、たちまち海水が濁ってしまい、魚が見えません。海底に足がつかないよう、肺の空気とBCD(Buoyancy Control Device ライフジャケットのような形状の浮力調整装置)で浮力をコントロールして一定の水深に留まります。学校で習う水泳とはまったく異なる泳ぎ方で、ヘリコプターのホバリングの感覚に似ているのだそう。

はじめは益田教授に教わりながらシュノーケリングを練習。海面付近から見えた魚の影を追いかけて潜り、海中でその魚(ネンブツダイ)を目の前で対面した感動は今も忘れられない思い出です。ぜひ、村上さんの潜水動画では、海中の透明度にも着目してみてください。

「潜水目視調査×環境DNA×環境変化」で未来の生態系を予測する

益田先生の目視結果によると、20年間での舞鶴湾の魚の生態系の変化が見えてきました。

たとえば、ミノカサゴは暖かい地域に生息する魚で対馬暖流にのって舞鶴湾にやってきます。昔は水温が下がる冬に死滅していましたが、今は水温が上がり越冬するものもいます。一方で20年前には観察できたのに、今は見られなくなった魚もあります。

環境変化と生態系の変化は顕著にリンクしており、20年間の潜水目視調査の重要性を物語っています。

しかし、潜水目視調査にも弱点があります。

岩陰や藻に隠れている魚や小さな稚魚、警戒心が強い魚は目視での観察が困難です。また、広域的な調査には膨大な時間と人手を要します。

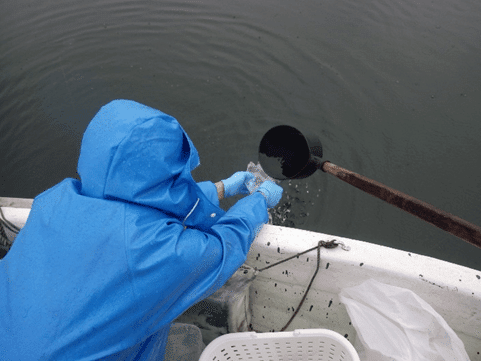

そこで近年、環境DNAという新しい調査方法が用いられています。

海中には魚から放出された粘液やふんがただよっており、そこ含まれているDNAを分析すると、その地点の魚種や相対的な量を推定できるという画期的な技術です。

環境DNAのメリットは多くの地点で複数回の調査ができること。村上さんたちは、すでに舞鶴湾の100定点で環境DNAを検出し、マアジやカタクチイワシなど特定の魚種がどこにどのぐらい生息しているか、また、地点ごとに生息する魚種をとらえようとしています。

「この魚とこの魚は一緒にすんでいるとか、この魚とこの魚は離れているとか。また、魚の生理状態や捕食・被食の関係なども環境DNAから分かるのではないか」

村上さんは、環境DNAがもっと複合的な生態系の理解にも役立つと期待しています。

希少種や絶滅危惧種が好む環境が分かれば、その環境を守ることも提案できます。

潜水目視調査と環境DNA、さらに環境データを掛け合わせることで、生態系の変化を察知し、事前に保全や漁獲量に関する対策を打つ。その未来は、もうそこまで来ているのかもしれません。

釣り仲間と取り組むシチズンサイエンス

RE:CONNECTのメンバーである村上さんは市民と一緒に研究を行うシチズンサイエンスの活動も行っています。

村上さんが研究の対象とするスズキは海産魚でありながら、川にものぼる魚です。村上さんはスズキの環境DNAの濃度を調べ、河川内の1年間のスズキの分布変化を把握しました。

環境DNAの結果とスズキの実態を照合するにあたり、用いた方法は「釣り」。釣り友だちに声をかけ、環境DNAが検出されたポイントで実際にスズキが釣れるかを確かめています。

まだ地道な取り組みですが、全国の釣り人がこのシチズンサイエンスに参加すれば、全国の魚のデータが集まり、面白い研究になるのではと村上さんは感じています。

潜水目視調査で魚と対面し、ときには大きな視点で環境の変化を捉えながら、村上さんはこれからも持続可能な社会のあり方を模索しています。