定期試験体験記🤣臨床化学と生理機能検査を振り返る!学生になって気づいたこと

皆さんこんにちは🐰

学び続ける先生として専門学校でリアル "学生" をしているれいれいです💕

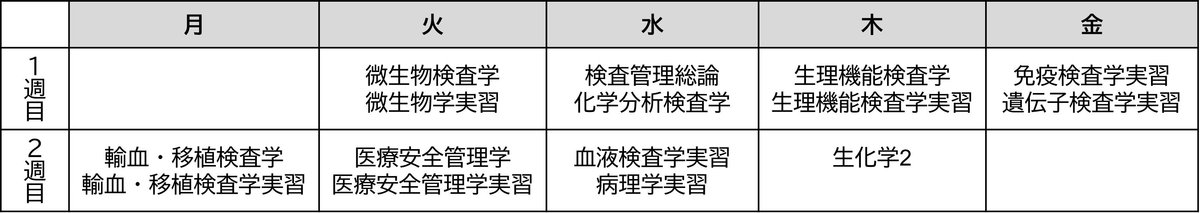

臨床検査技師の学科で2年生となり前期の定期試験 (17科目) が先週終わりました🤩

定期試験を作る側から受ける側に移ってみて "学生としての学び" と "先生としての気づき" の両方を体験できますね🤣

この体験の記録を note に書いておこうと思います!

今回は『化学分析検査学』『生理機能検査学』『生理機能検査学実習』の3つの科目について私がどのように取り組んだか・終わってみて何を思っているのかをお話しします✨

実際に ChatGPT さんに質問してもらい音声入力でつくったものをベースにしています!

それでは早速振り返っていきます♪

化学分析検査学

試験内容

化学分析の原理と生化学検査の各論を学んだこの科目ではポイントとなる知識が問われました。

臨床検査における化学分析法 (比色法や酵素反応、電解質の測定法など) や精度管理についての問題が中心でした。

また、無機物、糖類、脂質、アミノ酸とタンパク質の各論が出題されました。難しかった点

化学分析の試験は装置の操作方法や原理を理解する必要があります。

どの測定法がどの項目に適しているかを正確に理解する必要がありました。

また生化学を復習しながら背景となる代謝マップの覚えなおしも必要でした。今後の課題

続く新しいテーマについても、一つ一つ論点を押さえながらインプットとアウトプットをしていきます。

実習も始まるので学んだ原理をもとに測定技術も確実に身につけたいです。

生理機能検査学

試験内容

生理機能検査学では呼吸機能検査について学びました。

試験では、呼吸器の解剖・生理、スパイロメトリーやフローボリューム曲線などの呼吸機能検査の知識・理解が問われました。

呼吸機能検査の測定結果の解釈や、異常パターンに関する問題が出題されました。難しかった点

呼吸機能検査では新しく学ぶことばかりです。

呼吸機能検査の原理の理解から検査の流れ、検査結果の読み方まで何をするにも大変でした。

異常がどのような疾患と関連しているかを理解するのが課題でした。今後の課題

生理機能検査は実際の患者さんに対して行うことが多いため、技術的なスキルだけでなく、結果を的確に解釈する能力をさらに高めていく必要があります。

次回の試験に向けて、症例を多く見ながら学びを深めたいです。

生理機能検査学実習

試験内容

実習では、実際に測定機器を使って検査を行う方法を学びました。

試験では、心電図検査,脈波測定,心エコー,呼吸機能検査について、測定機器の操作方法、データの記録や解析に関する問題が出されました。

操作手順や注意点も試験範囲に含まれていました。難しかった点

実際の機器の操作は細かい手順や注意点がたくさんありました。

呼吸機能検査では、患者さんが正確に呼吸できるようサポートする必要があり、コミュニケーションも重要な要素でした。今後の課題

実際に同級生と一緒に実習すると体の中の様子を数字や波形として見えることが面白かったです。

必要なコミュニケーションスキルも向上させ、よりスムーズに行えるようにしたいです。

今回のまとめ

今回の試験を振り返ってみると…

技術的な知識と実践が求められる場面が多く、しっかりと準備しておくことが大切だと実感しました。 (国家試験としても仕事としても)

特に生理機能検査は、実際に患者さんと接することが多いため、技術だけでなく、コミュニケーション能力も必要です。

引き続き他の科目についても振り返っていきますので…

どうぞお楽しみに🐰

おまけ

専門学校生向けに定期試験対策について書いたものも合わせてお読みください!

いいなと思ったら応援しよう!