理解はいつも○○からはじまる【ショーペンハウアー 著作と文体】

こんにちは、らるです。

今日は「理解」について

ショーペンハウアーさんの記述をもとに

考えていきます。

…

理解は比喩からはじまる

いかなる物事についても、それが何であるかを把えようとすれば、まず比喩から出発しなければならない。

Kindleの位置No.2105-2107

いかなる物事についても

それをとらえようとするなら

「比喩」…つまりたとえ話から

スタートする必要がある

ということです。

これは、なるほど、と思えますよね。

自分が既にわかっているもの を使って

新たなものを捉える というのが理解です。

つまり、自分の知識と、新たな物事の間に

橋渡しが必要、ということです。

たとえば、「チェス」を理解しようとしたとき

既に「将棋」を知っている人になら

「将棋のようなもの」と例えれば

おおきく理解に近づきます。

もし「将棋」を知らない人であれば

まず「ゲーム」だよ

そして「駒」を使うよ…という風に

別の方向から橋を架ける必要が出てきます。

いずれにしても

「すでに知っているもの」に

例えていく…ということです。

…

比喩が上手くなるためには?

もう一度、ショウペンハウエルの言葉を引用します。

多種多様な物事の中から、類似している点をとりあげ、類似していない点を捨てることによって、概念がしだいに形成されて来るかぎり、比喩がその基礎になっている。

Kindleの位置No.2107-2109

類似点を取り上げ、類似していない点を捨てる

これがポイントだと言うわけです。

つまり、あるものについて

どんな分類ができるか… が重要であるということでしょう。

先ほど例にした「チェス」なら

将棋に類似したゲーム

2人で対戦するゲーム

駒を使う

ボードを使う

日本より海外で人気

…などなど、様々な分類ができます。

この「分類」を沢山できるようになっておく

そして、その「分類」には他に何が属するのか考えておく

これが比喩の上達には有効ではないかと思います。

…

これは『野生の思考』における

概念の道具に近いモノかと思います。

このノートの中では

ある集団を分類する方法は

他のものを分類する時に役立つ…という話をしました

…

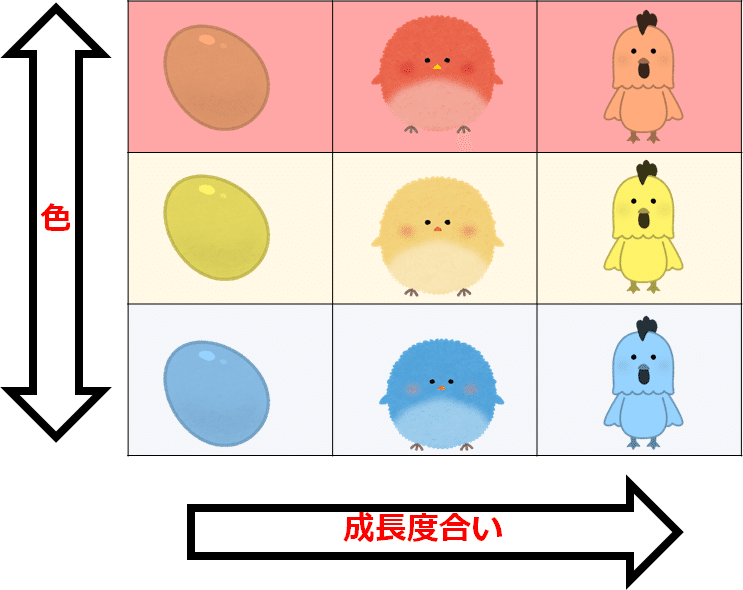

仮に、こういう動物の群れが

あったとしよう。

お得意の構造化をする

分けて、比べて、並べてみる

並べてみた。

すると、こんな格子が出現する

ポテトが切れそうな形になってきた

そしてもう一つのポイント

概念の道具となるのは、

動物そのものではなく、

動物を使ってできるこの体系なのである。

「概念の道具」に

「動物そのもの」は不要

なので、名残惜しいながらも

動物には退場してもらう

これで「概念の道具」が完成した。

それじゃあ早速何か切ってみよう!

というわけで

人間の群れを見つけた。

「概念の道具」で切ってみる

…と、言うわけでキレイに切れた。

…

この説明における2つの軸

「色」「成長度合い」…にあたるもの

いわば「切り口」と言えるものを

どの位持っているか

そして、どの位使えるか

これが、比喩上達のポイントになってくると思います。

「分け方」を沢山持っていれば

何かを説明する時に

その場にあった「分け方」で

その「何か」に近い事柄を例えとして用いて

説明できるでしょう。

…

じゃあ、どうしたら切り口を増やせるか

…という話になってきますが

普段から、一つのものごとを

色々な切り口で眺めてみる

…という地道な活動が必要かな、と思います。

ある物事をとらえて

色々な切り口で考えてみる…

この切り方だと、あれと同じだな

こっちの切り方をすれば、これと似てるかも…

こんな風に頭で考えておき

ストックしておくことが

比喩のため…もっと言えば

物事の理解のためには

必要なことなんだと

私は思います。