2022年に読んだ本から10冊選んでみた

2022年の大晦日にふと思い立って、2022年に読んだ本について振り返ってみることにしました。なんなら読んだ本から2022年の10冊でも選んでみようかなと。

ということで早速10冊選んでいきましょう。まずは、2022年の日記だったり、各種レビューサイトにアップしたレビューだったりから何冊読んだかをピックアップします。ざっとこんな感じ。レビューを書いている作品については、レビューへのリンクを設定しました。

「三体Ⅲ死神永生」劉慈欣/大森望他訳/早川書房 ※レビューなし

「プロジェクト・ヘイル・メアリー」アンディー・ウィアー/小野田和子訳/早川書房

「ダリア・ミッチェル博士の発見と異常 世界から数十億人が消えた日」キース・トーマス/佐田千織訳/竹書房文庫

「最後のライオニ 韓国パンデミックSF小説集」キム・チョヨプ他/斎藤真理子他訳/河出書房新社

「男たちを知らない女」クリスティーナ・スウィーニー=ピアード/大谷真弓訳/早川書房

「鋼鉄都市」アイザック・アシモフ/福島正実訳/早川書房

「時の他に敵なし」マイクル・ビショップ/大島豊訳/竹書房文庫

「夜中に犬に起こった奇妙な事件」マーク・ハッドン/小尾芙佐訳/早川書房 ※レビューなし

「NSA」アンドレアス・エシュバッハ/赤坂桃子訳/早川書房

「税金で買った本」ずいの、系山冏/講談社コミックス

「サムデイ」デイヴィッド・レヴィサン/三辺律子訳/小峰書店

「逃亡テレメトリー」マーサ・ウェルズ/中原尚哉訳/東京創元社

「掃除婦のための手引書」ルシア・ベルリン/岸本佐知子訳/講談社

「ジョン・ウォーターズの地獄のアメリカ横断ヒッチハイク」ジョン・ウォーターズ/柳下毅一郎訳/国書刊行会

「すべての月、すべての年」ルシア・ベルリン/岸本佐知子訳/講談社 ※レビューなし

「地球のことをおしえてあげる」ソフィー・ブラッコール/横山和江訳/すずき出版

「町を歩いて縄のれん」太田和彦/集英社 ※レビューなし

「異常【アノマリー】」エルヴェ・ル・テリエ/加藤かおり訳/早川書房

「Mリーグ ほぼ毎日4コマ」藤島じゅん/竹書房

「柬埔寨の月」加藤朝鳥訳/ヒラヤマ探偵文庫 ※レビューなし

「フェリックスとゼルダ」モーリス・グライツマン/原田勝訳/あすなろ書房

「フェリックスとゼルダ その後」モーリス・グライツマン/原田勝訳/あすなろ書房

「パイド・パイパー 自由への越境」ネビル・シュート/池央耿訳/東京創元社

「キャッチ=22」ジョーゼフ・ヘラー/飛田茂雄訳/早川書房 ※レビューなし

「謎の無線電信」森下雨村訳/ヒラヤマ探偵文庫 ※レビューなし

「将棋指しの腹のうち」先崎学/文藝春秋

「呑み込まれた男」エドワード・ケアリー/古屋美登里訳/東京創元社

「夕暮れに夜明けの歌を 文学を探しにロシアに行く」奈倉有里/イースト・プレス

「パパイヤ・ママイヤ」乗代雄介/小学館

「ロボット・イン・ザ・ホスピタル」デボラ・インストール/松原葉子訳/小学館

「昔には帰れない」R・A・ラファティ/伊藤典夫、浅倉久志訳/早川書房

「トータル・リコール」フィリップ・K・ディック/大森望編/早川書房

「あなたに似た人」ロアルド・ダール/田口俊樹訳/早川書房 ※レビューなし

「銀河ヒッチハイク・ガイド」ダグラス・アダムス/安原和見訳/河出書房新社 ※レビューなし

「サバイバー」チャック・パラニューク/池田真紀子訳/早川書房

「死の自叙伝」金恵順(キム・ヘスン)/吉川凪訳/クオン

「ループ・オブ・ザ・コード」荻堂顕/新潮社 ※レビューなし

「雌犬」ピラール・キンタナ/村岡直子訳/国書刊行会

「嫌いなら呼ぶなよ」綿矢りさ/河出書房新社

「チベット幻想奇譚」星泉、三浦順子、海老原志穂編訳/春陽堂書店

「戦争日記 鉛筆1本で描いたウクライナのある家族の日々」イリガ・グレベンニク/河出書房新社

「兎の島」エルビラ・ナバロ/宮崎真紀訳/国書刊行会

「白昼の死角」高木彬光/角川文庫

「天国の囚人」カルロス・ルイス・サフォン/木村裕美訳/集英社 ※レビューなし

「トラとミケ4 やさしい日々」ねこまき/小学館

「精霊たちの迷宮」カルロス・ルイス・サフォン/木村裕美訳/集英社

「精霊たちの迷宮」は、12月31日時点で読了していないので、その分は差し引いて数えると45冊(上下巻は合わせて1冊とカウント)でした。むかしに比べると本当に読まなくなったねぇ。原因は、ゲームとYoutubeとMリーグだね。特にMリーグは、夜の読書時間をほぼかっさらっていった感があります。10月の今シーズン開始以降は、就寝読書が急激に減って、一晩に10ページも読まないから本当に読書が進まなくなりました。

さて、この45冊の中からオススメしたい10冊を選んでいきます。

1冊目。「プロジェクト・ヘイル・メアリー」アンディー・ウィアー/小野田和子訳/早川書房

「火星の人」(映画化名「オデッセイ」)のアンディー・ウィアーの最新作。これは良かった。ビル・ゲイツが「2021年に読んでおくべき5冊の課題図書」の1冊として選んだ本でもあります。遠い宇宙の彼方、宇宙船の中で目を覚ましたひとりの男。彼は自分が何者かなぜここにいるのかもわからない。そんな衝撃的な場面から始まる物語。やがて、彼に与えられたミッションが明らかとなり、それが地球の命運を握っていることが明らかとなります。彼は地球滅亡の危機から人類を救うために、この宇宙船〈ヘイル・メアリー〉でタウ・セチを目指しているのです。上巻では地球を襲っている“ペドロヴァ問題”と呼ばれる危機的状況とはなにか、彼=ライランド・グレースがなぜ〈ヘイル・メアリー〉に乗ることになったのかが描かれます。そして下巻になると、彼がひょんなことからバディを組むことになった“ロッキー”という存在が登場し、科学的知識と経験を有するグレースと、エンジニアとして高い技術力を有するロッキーのコンビが、さまざまな困難を知恵と工夫で克服し、それぞれが“我が故郷”を救うため、生き延びるために闘うのです。そして、最後にグレースが下した決断と感動のラストシーンは胸が熱くなります。

2冊目。「男たちを知らない女」クリスティーナ・スウィーニー=ビアード/大谷真弓訳/ハヤカワSF文庫

新型コロナの流行は、発生から2年以上が経過してもなお続いています。最近は初期のようなパニック状態はなく、ワクチンもできてだいぶ安心な状況にはなっていますが、それでも感染者も死者も出ているのは相変わらずです。本書は、男性だけが発症し致死率が9割という新種のウイルスのパンデミックにより、全世界の男性の9割が死亡してしまった社会を描くパニックSF小説です。男性があらゆる面で優位に立ち、意思決定も行ってきた社会構造の中で、男性の9割がいなくなってしまう。それにより引き起こされる社会的なパニックの中で残された女性たちがどう振る舞うのか。著者は前書きで「究極の思考実験」と書いていますが、その思考がフェミニズム的なものかどうかはさておき、男性優位の社会構造に一石を投じる作品かもしれません。新型コロナのパンデミックという中で刊行されただけにタイムリーだなと思いましたが、作品自体はコロナ前に書かれたいたそうで、解説の菅浩江さんは「現実に追いつかれてしまった疫病SF」と書いています。

3冊目。「サムデイ」デイヴィッド・レヴィサン/三辺律子訳/小峰書店

毎朝違う人の身体で目覚める特殊な人物“A”と“A”に恋してしまったリアノンのもどかしい関係を描いた「エヴリデイ」の待望の続編となる作品。前作のラストでリアノンの前から姿を消した“A”がその後どうなったのか。リアノンはどうなったのか。気になっていた読者にとっては待ちに待った作品です。「エヴリデイ」ではいろいろと謎めいた部分を残していたこともあり、真相がどういう形で描かれるのか大変気になりながら読みました。前作と比べるとかなり不穏な雰囲気もあり、違った意味での読み応えも感じさせる作品となっていたのも楽しめましたし、やはり“A”とリアノンの関係がどうなっていくのかも注目しながらの読書でした。まだ前作の「エヴリデイ」を未読の場合は、絶対に「エヴリデイ」から読むことをオススメします。

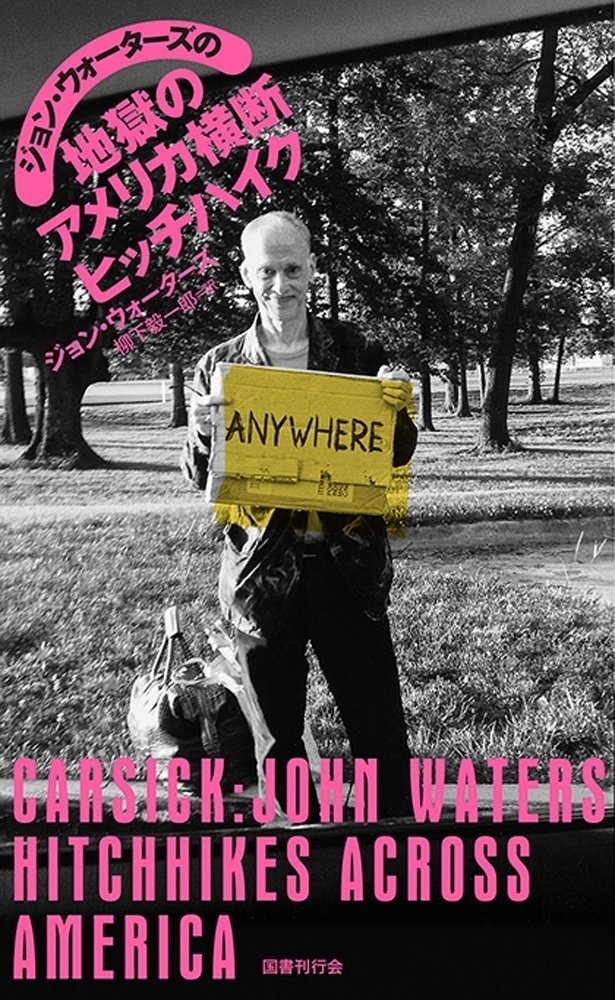

4冊目。「ジョン・ウォーターズの地獄のアメリカ横断ヒッチハイク」ジョン・ウォーターズ/柳下毅一郎訳/国書刊行会

伝説のカルト映画監督であるジョン・ウォーターズが描き出すカルトなアメリカ横断ヒッチハイクの旅。それは、フィクションとノンフィクションで構成され、とにかくぶっ飛んでいる。そして、メチャクチャに面白い。正直、かなり下品な表現やグロい描写も連発なので、万人にオススメできる本ではありませんが、そういう表現に耐性のある方なら間違いなく楽しめると思います。

ジョン・ウォーターズが、ボルチモアの自宅からサンフランシスコの別宅までヒッチハイクで横断しようと計画したことで始まる物語。まずはジョン・ウォーターズが、ヒッチハイクが最高にうまくいった場合を想定して書いた「起こりうるかぎり最高のこと」と、最悪の事態を想定して書いた「起こりうるかぎり最悪のこと」という2篇のフィクションがあり、最後に実際の旅を記した「本物の旅」というノンフィクションで構成される。ただ、最高の旅を描いているはずのフィクションの中で、「これ本当に最高の旅なの?」と思うような場面があったり、一方最悪な旅では徹底的に最悪の状態が描かれていたり、本物の旅もリアルなのについつい疑って読んでしまうのはフィクション部分が与える印象やジョン・ウォーターズというキャラクターの奇抜さゆえかもしれない。訳者が「翻訳しながら爆笑した」と書いているように、メチャメチャ面白いのは確か。ただし、繰り返すがグロ表現多めにつき自己責任で読んでください。

5冊目。「夕暮れに夜明けの歌を」奈倉有里/イースト・プレス

今、ロシア語翻訳やロシア文学研究の世界でトップランナーといっても過言ではない存在となっている奈倉有里さん。高校1年生でロシア語を独学で学び始め(そのきっかけとなった奈倉さんのお母さんのエピソードが抜群に面白い!)、「進路というものがあるならロシア語しかない」と単身ロシアに渡って、ロシア国立ゴーリキー文学大学を日本人として初めて卒業した彼女が、ロシアで学んだ日々を振り返り記したのが本書になります。ロシアというと、2022年はウクライナ侵攻で注目を浴びる国となりましたが、奈倉さんが学んだロシアには、彼女と同様にロシアに文学を学ぶために集まった世界中の若者たちがいて、大いに学び、青春を謳歌していました。この本を読むと、学ぶことの意味であったり、学びを通じた出会いや経験、そして何より実際に学んだことが、たくさんの栄養となってその後の人生に花を咲かせることになるのだと改めて思います。

6冊目。「異常【アノマリー】」エルヴィエ・ル・デリエ/加藤かおり訳/早川書房

2022年に読んだ本の中では、圧倒的にナンバーワンの作品です。とにかく面白い!とにかく読んでみてほしい!

3部構成になっている作品で、第1部はさまざまな人たちそれぞれの物語が綴られていく。殺し屋、売れない小説家、初老の建築家との関係に迷うシングルマザーの映像編集者といった互いに接点もない彼らが唯一つながるのが、パリ発ニューヨーク行きのエールフランス006便に乗り合わせていたということ。そして、強烈な乱気流に巻き込まれて九死に一生を得る経験をしたこと。そこまでならは、単なる群像劇として、面白いけどさほど印象には残らない作品であったと思いますが、そこに“プロトコル42”というコードナンバーを付された“異常”ケースが発生したことで、物語は急展開し、読者の誰もが「エッ!」と声をあげてしまう衝撃的な方向へと進んでいくのです。この本の感想をTwitterにツイートしている人の多くが、この展開と後半に描かれる物語に圧倒され、魅了され、この本の虜になっているように思います。かく言う私も、後半の“異常”な展開には圧倒されました。ジャンルを分けるならSFとなるのかもしれませんが、これは紛れもなく人間ドラマだと思います。2022年のベストワンを選べと言われたら、間違いなく本書を選択します。

7冊目。「サバイバー」チャック・パラニューク/池田真紀子訳/早川書房

ブラッド・ピット&エドワート・ノートン出演で映画化された「ファイトクラブ」でデビューしたチャック・パラニュークの2作目の長編小津。2005年に翻訳刊行されたが、その後長らく絶版状態となっていましたが、2022年に新版として再刊されました。第47章443ページから始まり第1章1ページに向かってカウントダウンしていくという特殊なスタイルで描かれるのは、あるカルト教団の二世として生まれた主人公の数奇な運命の物語。彼は航空機をハイジャックし、すべての乗員乗客を解放してたったひとりコックピットに残り、いままさに墜落しようとしている中でブラックボックスに向かって自らの数奇な半生を語っていきます。原書は1999年に書かれている作品で、その中でカルト教団であったり、航空機のハイジャック(911同時多発テロを想起させる)など、その後にリアル社会で起きる出来事を予言しているかのようなストーリーは驚きです。チャック・パラニュークという作家が久しく日本では忘れられた作家になっていましたが、チャック・パラニューク愛に満ちた担当編集者の尽力でデビュー作の「ファイトクラブ」に続き本書も復刊されたのは喜ばしいことです。

8冊目。「雌犬」ピラール・キンタナ/村岡直子訳/国書刊行会

2021年に参加したスペイン語翻訳者宇野和美さんと松本健二さんのトークイベント「今 読みたい!スペイン語圏の女性作家たちーフェミニズム? マジックリアリズム? それとも…?ー」で、まだ未訳だけど注目の女性作家の筆頭で紹介されていたのがピラール・キンタナの「雌犬」でした。そのイベントからおよそ1年を経て、その「雌犬」が翻訳刊行されました。コロンビア太平洋岸の寒村を舞台に、ダマリスという女性が雌の子犬をもらい受けるところから始まる物語は、人間とペットの犬というありふれた関係ではなく、まるで本物の母娘、それも異常な関係性を有する母娘の愛憎の物語として展開していきます。娘(雌犬)への愛情をこじらせた末にダマリスがとった衝撃の行動を描くラストは、胸苦しさを感じると同時に、なるべくしてこうなったという妙な納得感すら覚えました。ひたすら重苦しいタイプの作品ではありますが、それでいて読みにくいということもなく、適度にテンポよく話が展開していくのでむしろ読みやすい。ただ、その読みやすさが逆に物語の深さや重さを際立たせているようにも感じました。

9冊目。「嫌いなら呼ぶなよ」綿矢りさ/河出書房新社

綿矢りささんが「蹴りたい背中」で芥川賞を史上最年少で受賞してから早20年になろうとしていることに驚いています。なんとまあ、綿矢さんもアラフォー世代なんですね。しかし、いやだからこそ、「嫌いなら呼ぶなよ」に収録されている短編は、若い感性と同時に円熟した大人ならではの毒で満たされているのではないかと感じます。SNSでの承認欲求、Youtuberへの一方的な愛情からくるネットストーキング、ライト感覚の不倫と一方的な糾弾、アラフォーの作家(なんとその名は“綿矢りさ”!)とライターという老害たちの不毛な言い争いに巻き込まれた若い編集者。シチュエーション的にはどれも今の社会の中では当たり前のように起きているリアルな光景だなと思います。その当たり前に存在しそうな光景に注ぎ込まれる濃ゆいスパイスが実によく効いているなぁと読みながら感じていました。かなり久しぶりに綿矢りささんの作品を読みましたが、さすがの面白さでした。

10冊目。「兎の島」エルビラ・ナバロ/宮崎真紀訳/国書刊行会

8冊目にあげた「雌犬」と同様、2021年の「スペイン語圏の女性作家たち」のイベント内で近々翻訳刊行予定作品として紹介されていた作品。著者は2007年デビューのスペインの若手女性作家で、本書が日本初紹介となります。ジャンルとしてはホラーですが、読んだ感想としては奇想小説になるんじゃないかなと思いました。不思議なテイストの短編が収録された短編集になります。どの作品も印象に残りますが、やはり怖さという意味では表題作の「兎の島」がオススメです。それと、個人的に本書で一番印象深かったのは短編のタイトルですね。いろいろなことを想像させてくれるタイトルのセンスが抜群だなと思いました。

ということで、以上が2022年に読んだ作品の中から私が選んだ2022年の10冊となります。もちろん、10冊の中に入れなかった作品も全部面白かったので、読書の参考にしてもらえたらと思います。

いいなと思ったら応援しよう!