ファイナンス(企業財務)の基本⑮:「リスクの定量化」について、まとめてみた その1

前回は、「事業(企業)価値評価」について、一旦、まとめてみました。

今回は、「事業(企業)価値評価」の「割引率」に関連するところで「リスクの定量化」についてまとめてみたいと思います。(「リスクの定量化」については、何回かにわけて書いていきます)

まずは、前回のおさらいです。

事業(企業)価値評価のまとめ(前回のおさらい)

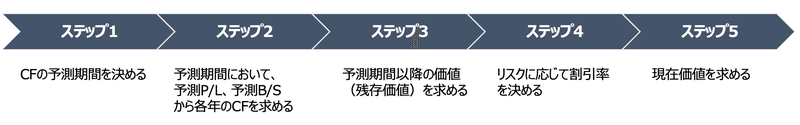

まず、事業価値評価は、下記のステップでおこないます。

そして、DCF法による事業価値は、次のように数式で表すことができます。

各ステップについてはこれまの記事でも書いてきましたが、今回は「ステップ4」に関連する「リスクの定量化」について、詳しく書いていきます。(何回かにわけて書いていきます)

ハイリスク・ハイリターンの原則

これまで、「事業価値評価」について書いてきましたが、「割引率には、具体的に何%の数値を用いればよいか?」については、言及しませんでした。

特に、WACCを求める式を見てみると、rDは実際に銀行などから借りている利率(もしくは、これから借りようとすれば付くであろう利率)を参照すればよいですが、rE(株主の要求利回り)を何%と見るべきかには、必ずしも決まった答えはありません。

「リスクの定量化」では、上の問いを解く一つのアプローチとして、「株式投資の世界で、投資家がある会社に投資をするか否かを決めるのに、どんな考え方をしているか?」を書いていきます。

また、念のための補足ですが、あくまでも「(財務・経理担当ではない)普通のサラリーマンが知っておくと役に立つかも?」というレベルでの記述となります。

例えば、ある投資家が、2つの企業の株式への投資を考えています。

大手食品メーカーであるA社の商品はいずれも成熟市場を対象としているため、1 年間の株式の予想リターン(配当とキャピタルゲインの合算収益)は5%と低く見積もられています。

それに対し、IT関連企業のB社は成長市場を対象としており、1年間の株式の予想リターンは平均20%と高くなっているとします。

この状況で、投資家はどち らの株式へ投資すべきでしょうか?

株式の予想リターンが確実に実現するのであれば、リターンが大きいと期待される B社の株式を選択するのは当然です。

しかし、実際のビジネスにおいては、期待リターンの高い投資先がそのリターン を実現する確率も高いということはほとんどありません。

現実的には、下図B社のように、「予想リタ ーンの平均値は20%でも、20%より大きく高まる確率も、0%以下になる確率もそこそこある」つまり「リターンの起こり得るばらつきも大きい」ことが多いです。

また、A社のように「予想されるリターンは低いが、ばらつきは小さい」という場合も、現実的には多いです。

これまでにも出てきましたが、「ファイナンス(投資)におけるリスク」という言葉を「将来のリターンのばらつきの大きさ」という意味で使うと、上図は、次のように解釈できます。

平均の期待リターンは低いが、リスクの小さいA社

平均の期待リターンは高いが、リスクの大きいB社

この状況は、「投資家にとっては、どちらをより好むかという傾向はあっても、どちらかが一方的に得であるとは言えない状況」です。

株式だけではなく、債券、投資信託など、あらゆる金融資産への投資について、投資家は、リスクの高い投資にはより高いリターンを期待し、逆に、リスクの低い投資では低いリターンで満足します。

これを「ハイリスク・ハイリターンの原則」といいます。

リスクをとることに対する対価を「リスク・プレミアム」といい、リスクの高い投資機会には、より大きなリスク・プレミアムを求めることとなります。

また、これはファイナンスとはあまり関係のない余談ですが、「ハイリスク・ハイリターンの状況下で、どのように戦うべきか?」ということも、実際の業務では考える必要があります。(流石に、ギャンブラーのような戦い方をするのは、サラリーマンにとっては厳しいです)

結論としては「ハイリスク・ハイリターンの状況下では、リスクの解像度を上げて、リスクに対する備えを万全にする」という戦い方が望ましいです。すなわち「悪い方に振れてしまった時でも、何とかなるように準備をしておく」ということが大切になります。(こういった話は、追って、ファイナンスとは別の記事で書いていきたいと思います)

今回は、ここまでにします。

次回は、リスクについて、少し統計学的な内容を交えて書いていきます。