【受験生必見!】2023年度の東京都立入試・社会を解説してみた(大問3日本地理・後編)【ナラ社の時間#06-2】

こんにちは、ならんはです。

今日は前回に引き続き、大問3日本地理の記述問題の解説とポイントをご紹介していきます。

前回の記事はこちらからご覧ください。

記述問題と聞くと、「うわ〜、書きたくねえ」「めんどくせえ〜」とネガティブな発言が聞こえてきそうですが、初回でもお話ししたように手を動かすことを惜しんではいけません。コツさえ掴めれば、必ず書けるようになります。

理由は話すと長くなりますが、記述を空欄で出した場合、他の生徒は100点満点で戦っているのに対し、あなただけ90点満点で戦うことになります。これは明らかに不利ですよね。苦手な科目であればあるほど自分を不利にしてはダメです。

あとは記述には部分点があります。択一問題は間違っていたら0点ですが、記述問題はもしかしたら部分点が取れるかもしれないですからね。1点でも多く稼ぐ、これも受験界の常識の一つです。

というわけで早速記述問題のポイントに移りましょう!

その前に記述問題を解く手順について整理しておきます。

板書の右半分は教材の解説を含むので、前回同様流し読みで構いません。

①何について書くのか?

→問題文の最後の一文を読みましょう。

②各資料から読み取れることを箇条書きにしよう。

→資料の抜け漏れがないように。減点対象になってしまいます。

③くらべる

→とある対立軸をもとにAとBについて比較する。

④読み取った内容(③)+そこからわかった結論

※結論まで書かないと部分点というケースが多い。

逆にいうと資料からわかることさえ書ければ2〜3点もらえる。

※資料を正しく読み取れていないと0点。

「くらべる」型記述のポイント

都立の記述の基本は「くらべる」型の記述です。

解く手順③について詳しく説明しますね。

比較型とか対比型と言ってもいいかもしれませんが、とある2つの対立している内容についてそれぞれ説明していく手法です。

対立軸は問題によって異なりますが、よくあるのは「現在(過去)と未来」、「日本とアメリカ」などでしょう。1つとは限りません。2〜3つの対立軸を整理しながら書いていく必要があります。

そして、比べるということは、2つの事柄について説明します。1つのものを比べることは不可能ですね。

AとBというものを比べるとき、両者には必ず「内容的な対比」が存在します。簡単にいうとAに対してBは反対の内容を書けばいいってことです。

そのためのテンプレートがこちら。

①Aは〜〜〜〜に対して、Bは…………である。

※まずはこの書き方に慣れましょう。

②AはBに比べて〜〜〜〜である。

※わざわざ両方書かなくてもいいときはこっちです。数値の比較などに適しています。

まずはこのテンプレートに当てはめて資料から読み取れることを書いていく練習をしてみましょう。

練習問題1 2020年度大問3より

まずは2020年度(令和2年度)の入試問題から。新東名高速道路の開通によりどんな影響が発生したか、という問題ですね。

今回は練習のため解答欄は分割型ではなく、分かれていない方で考えてみましょう。

ぱっと見の印象として、問題文が長いということに気づくと思います。全部読んでいたら時間がかかってしまいますので、最後の一文だけ読むように伝えています。

その前の文は全部資料の説明ですよね。資料の説明は文章ではなく図を見れば明らかですからね。

ということで、問題文(必要な情報)は下記の通りになります。

自然災害に着目し、ⅠとⅡの資料から読み取れる、新東名が現在

の位置に建設された理由と、平均交通量と10km以上の渋滞回数に着目し、新東名が建設された効果について、それぞれ簡単に述べよ。

そして複数資料の問題ですから、文章の資料から読みます。つまり確認する順番はⅠ→Ⅲ→Ⅱということなります。

ⅡとⅢの見る順番はどちらでもよいですが、より手掛かりとなる情報が多そうな方を先に選ぶと良いですね。

そしたら対立軸を探しながら資料からわかることを書いていきましょう。

資料Ⅰは新東名が開通した理由で使えそうな説明です。

資料Ⅱは東名・新東名の位置ですが、新東名の方がより内陸にあることがわかりますね。Ⅰに「高波や津波」とあることからも分かるように、その対策のためと考えられます。

資料Ⅲは比較がしやすそうですね。

当然、「東名高速道路」と「新東名高速道路」の対比です。そして、「開通前」と「開通後」での平均交通量と渋滞回数を見ていけば、答えが書けそうです。

〜ヒント〜

・資料Ⅲ 開通前はどんな問題点があったのか?⇔開通してからはどうなったのか?

・結論部分には、資料Ⅰの内容的な対比を書きましょう。

(思考部分)

・資料Ⅱ 東名と新東名の位置関係は?内側に来ることでどんないいことがあるか?

まずは自分で書いてみることからスタートしましょう。答えを見て終わりにしてしまうのは意味がないですからね。

書き終わったら、下へ進みましょう。

記述のポイント(採点基準予想)

①高波や津波を防ぐために、新東名が東名よりも内陸部に建設されたこと。

⇒「自然災害に着目」とあるので高波や津波については触れましょう。

②新東名ができたことで交通量が分散され、渋滞回数を減らしたこと。

解答例

新東名高速道路が東名高速道路よりも内陸部に建設され、高波や津波の影響を受けにくくなったことで通行止めが減少したことにより、交通量が分散され10km以上の渋滞回数が減少した。

※記述は2文に分かれていても大丈夫です。

新東名高速道路が東名高速道路よりも内陸部に建設され、高波や津波の影響を受けにくくなり通行止めが減少した。

それにより、交通量が分散され10km以上の渋滞回数が減少した。

練習問題2 2019年度大問3より

こちらは近年頻出のテーマである、郊外の発展ですね。

地形図が2つ載っていたら、ピンと来るようにしておくとよいでしょう。

2022年度も同じようなテーマで出題がありましたのでもしかしたら2024年は同じテーマかも?

郊外における人口増加の背景はいくつかありますが、地形図を通して読み取れることとしては、

土地利用の変化

・鉄道(駅)や自動車道(高速道路)の開通・建設

・田や畑などの土地が住宅地に変わっていること

が挙げられます。

電車が開通すれば都心へのアクセスが良くなり、人が住みやすくなります。そんなところに住宅街ができる。そんな流れです。

新たな対立軸に「都心」と「郊外」というのがありますので、頭に入れておくとよいでしょう。結構使えます。

都心と郊外という対立でよく出てくるのが昼夜間人口比率です。

☆昼夜間人口比率

…夜の人口を100としたときの昼の人口のこと。

・都心……………昼>夜 100を上回る 通勤・通学のため

・郊外……………昼<夜 100を下回る 家に帰るから

・地方中枢都市…昼=夜 ほぼ100

※地方中枢都市…各地方の最大都市から三大都市圏(東京・大阪・名古屋)を除いたもの。札幌、仙台、広島、福岡のこと。

問3(記述問題)について

というわけで2023年度の問題に戻りましょう。

そこまで難しい問題ではありませんでしたので、比較的解きやすかったと思います。

①何について書くのか?

これはさっきもやった通り最後の一文だけ読みましょう。

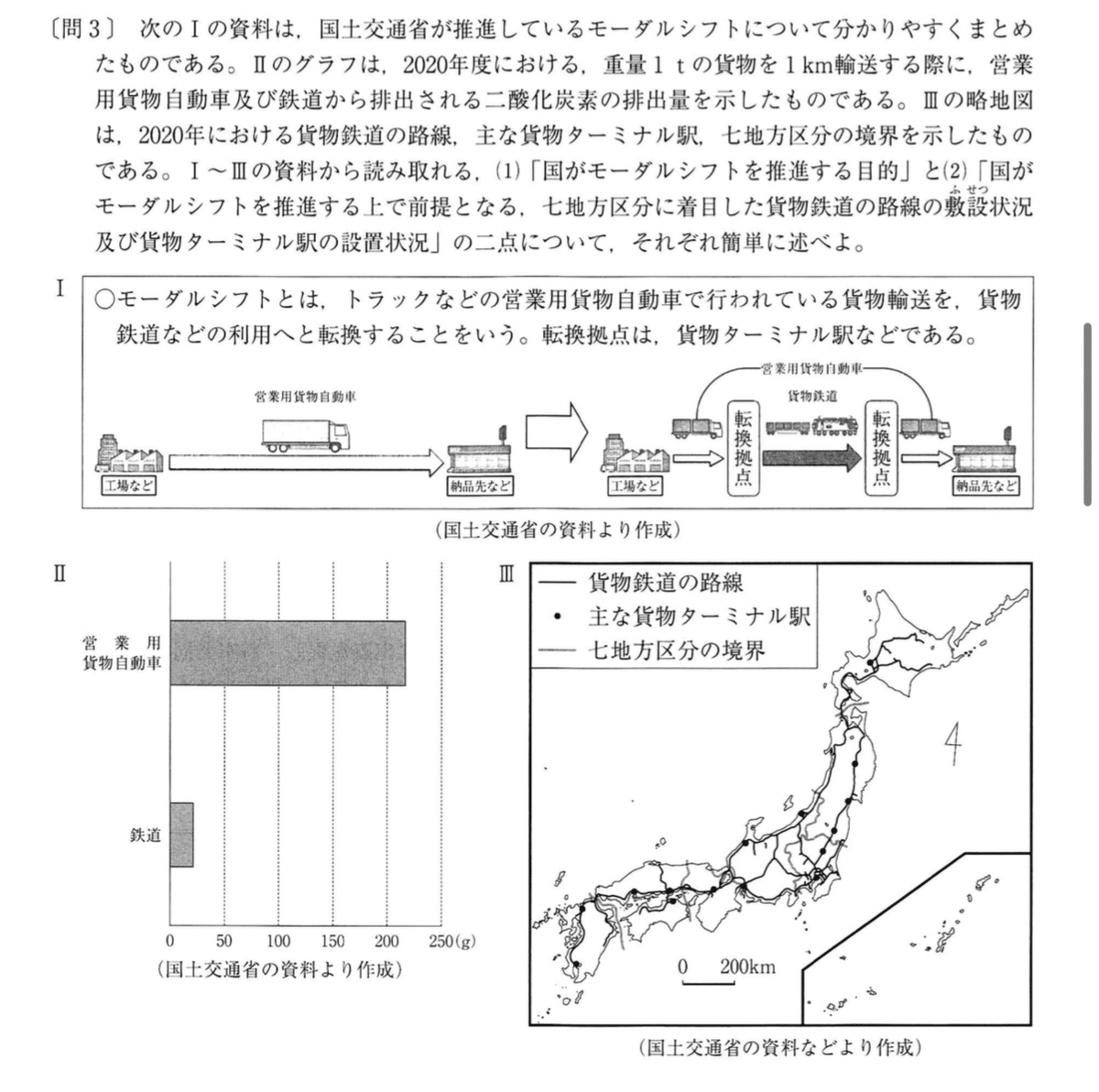

Ⅰ〜Ⅲの資料から読み取れる、(1) 「国がモーダルシフトを推進する目的」と(2) 「国がモーダルシフトを推進する上で前提となる。七地方区分に着目した貨物鉄道の路線の敷設状況状況及び貨物ターミナル駅の設置状況 」の二点について、それぞれ簡単に述べよ。

②箇条書き

・資料Ⅰ…モーダルシフトの説明(読んで理解する)

・資料Ⅱ…CO2排出量の比較

・資料Ⅲ…路線の敷設状況と駅の設置状況について

〜ヒント〜

・資料Ⅱからモーダルシフトを推進する目的が書けそうです。「くらべる」型記述を使って、CO2排出量について書いてみましょう。

・資料Ⅲ 各地方での路線の敷設状況と駅の設置状況はどうでしょうか?

書けたら次に進みましょう。

記述のポイント(採点基準予想)

①CO2排出量が自動車に比べて鉄道のほうが少ないこと。

→環境問題に触れられるとなおよい。

②七地方区分で、全ての地方に路線とターミナル駅が敷設されていること。

(+地方をまたいで路線が繋がっていること)

解答例

目的: 鉄道は自動車と比べCO2排出量が少ないので、地球環境問題の解決につながる。

状況:すべての地方において貨物鉄道の路線と貨物ターミナル駅が敷設されている。

文末表現などは国語でも学習している通りですから気をつけましょう。理由の場合は「〜〜から。」のような形です。

いかがでしたか?

最後までご覧いただきありがとうございました。

地理分野は都立入試の半分ほどを占めるとても重要な単元になります。多くの学校では中1,2で学習が終わるため、中3になると時間を割くことが難しくなってしまいます。

ですから今のうちに少し復習したり、長期休みのときに知識を整理することが重要です。

さて、次回は大問4 歴史になります。お楽しみに。

「いいね!」やフォローしてお待ちください。

前回までの記事のリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。復習もしてみましょう。